巴托克《六首保加利亚舞曲》中的节奏

周晓枫

〔摘 要〕在创作中,节奏动机所带来的材料特征、风格特性和音响效果是不容忽视的。巴托克《六首保加利亚舞曲》具有多样化的、复杂的节奏形态。

〔关键词〕保加利亚节奏型;复合节奏;节拍组合

贝拉·巴托克,Bartok Bela(1881- 1945)匈牙利作曲家、 钢琴家、民族音乐学家, 20世纪最独特和最有影响的作曲家之一。巴托克长期从事民间音乐的搜集和整理工作,广泛接触众多彼此相异的音乐风格,为其创作打开了无限广阔的前景。自1905 年起,巴托克就在匈牙利、罗马尼亚和保加利亚等东欧地区对当地民歌就进行研究。巴托克主要是一位器乐作曲家, 除了一部歌剧、 一部舞剧和一部音乐哑剧、一 首大合唱以及 少量艺术歌曲和改编的民歌集外,他所创作的全部是器乐作品。他的钢琴作品包括从技巧性练习曲到艰深的音乐会曲和协奏曲等。他在这一领域的巨大贡献, 要算是初期吸收民间因素的《野蛮的快板》(1911年)和一套由一百五十三首小品组成的钢琴曲集《小宇宙》(1926-1937)。在这套作品中,巴托克为了表现不同音乐的需要,将节奏的技法表现得淋满尽致,如节奏动机的各种重复、变形发展,节拍的重音转移、错位、对置,以及复节拍的大量使用。在《六首保加利亚舞曲》中,巴托克通过对民间音乐节奏素材的精心设计和巧妙使用,形成了与传统欧洲古典音乐迥然不同的复节奏和复合节拍;由此显示出他独树一帜的革新是植根于民间音乐。通过对《小宇宙》至《六首保加利亚舞曲》中的节奏这单一层面進行剖析, 目的在于挖掘出其中节奏、节拍变化的特点,发现更多节奏组合方法和更多更新的创作思维。

一、保加利亚节奏型及其基本变化

某种特定的节奏型不仅涉及到时代、个人、民族或地方风格等,还常常与音乐的体裁、类型相关,因此最能体现节奏的风格特性。通过对巴托克的《六首保加利亚舞曲》标题的理解,就可以看出作曲家无疑是为了使用保加利亚的民间素材。那么,通过对这一作品的节奏分析,不难发现其中最重要、同时也是最基本的节奏型是“保加利亚节奏型”。

1.保加利亚节奏型

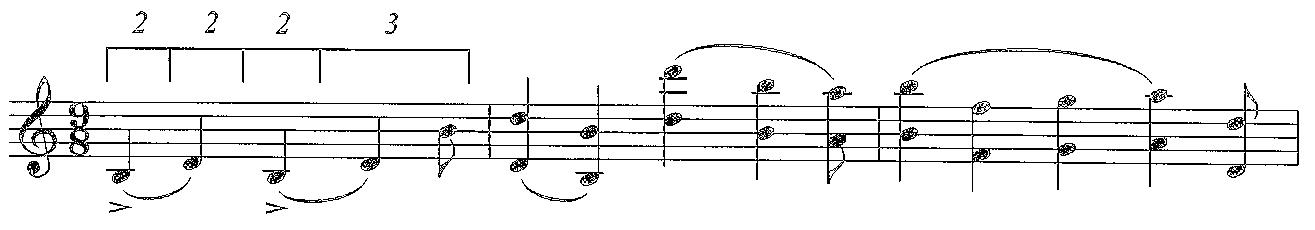

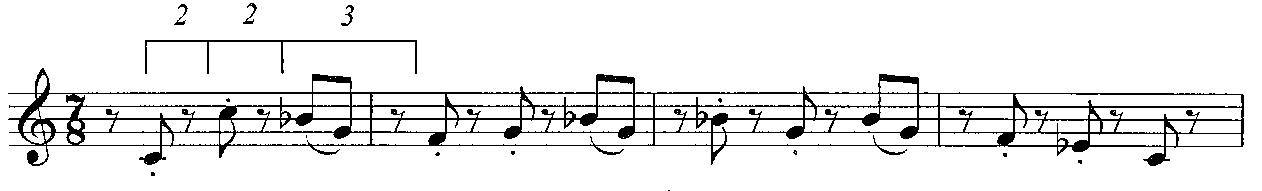

第二首保加利亚舞曲是六首中唯一完整、 规范使用保加利亚节奏型的一首。全曲对保加利亚节奏型在演奏方法上进行处理,增添了节奏的韵味和色彩。(见例1)例1:第二首第5- 8 小节

另外,在第一首舞曲中,同样使用了原型,但由于休止符的使用改变了节奏的连续律动,产生间隔。(见例2)

例2:第一首第32- 36 小节

2.基本变化

在六首舞曲中,巴托克将保加利亚节奏型作了不同的处理,使其产生了以下的几种变化:原型与逆行的结合、原型的扩大、原型的缩减。

(1)原型与逆行的结合

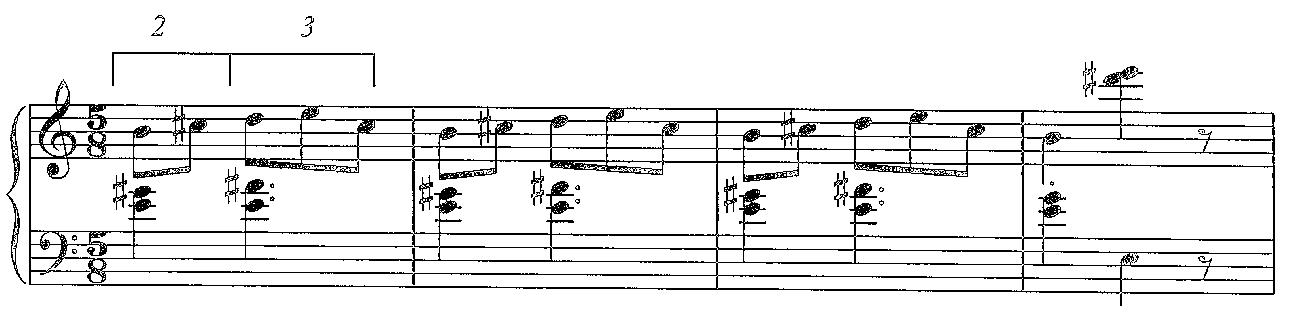

例3:第四首第1-4小节

(2)原型的扩大

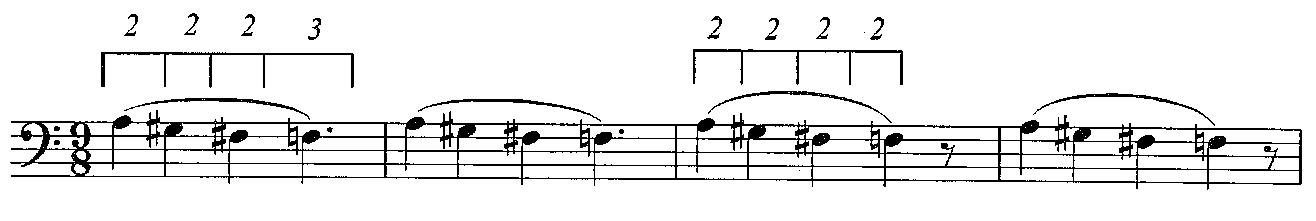

对保加利亚节奏型进行扩充后,7 8 的基本节拍扩大为9 8。由于增加了一个四分音符的时值,节拍周期扩大,比例关系扩大为2: 2: 2: 3的非对称关系。这种节奏型更强调了前面“2”的比例数,比7 8的节拍律动更为平稳。(见例4、例5)

例4:第一首第27-29 小节

例5:第五首第16-22 小节

例6:第五首第25-28小节

例6中前两小节,通过扩大节拍、增加时值,产生与例4、例5节奏型一样的节奏比例关系2: 2: 2: 3。它的区别在于将原型中最后一个八分音符时值的发音点减少,但单位节拍内的时值不变。例6中27、28 小节由于小节内休止符的使用,减少最后一个八分音符时值,形成2: 2: 2: 2的节奏比例关系。在例6中,由于附点和休止符的使用,使产生发音点的减少,这样变化后的节奏型更趋于构成等分型节奏,削弱了节奏的律动性。

以上几个谱例是原型中时值的扩充,而接下来例7则是通过节奏的扩大而形成的变化。

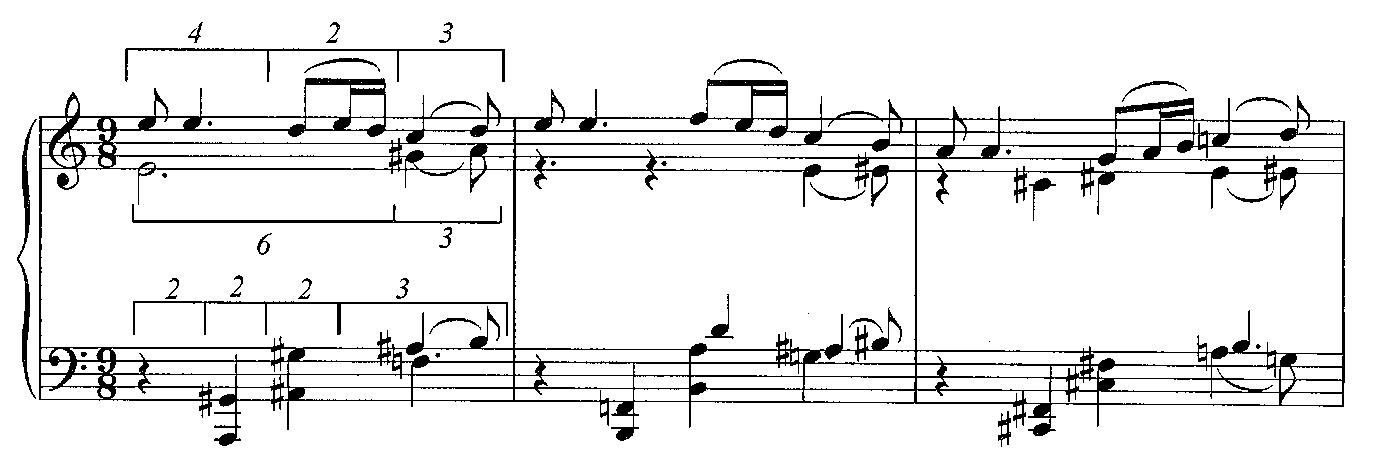

例7:第六首第1-6小节

在保加利亚节奏型基础上,每个时值增加一个八分音符。由此可看出,比例关系通过常数增值成为3: 3: 3: 2,形成非对称比例关系;并将这种扩大后的节奏型在比例数顺序上进行换位,形成3: 3: 2: 3。

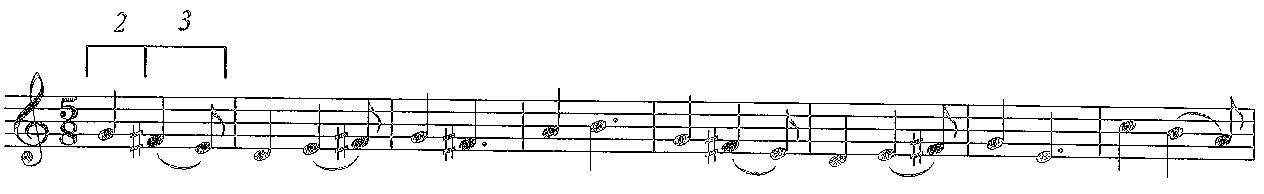

(3)原型的缩减

原型缩减是缩减节奏型中原有的比例数单位。如例8中,减少一个四分音符的时值,从而形成2: 3的的非对称比例关系。

例8:第三首第59-68小节

以上各例,是对保加利亚节奏型及其变化的处理形式。由此可见,在《六首保加利亚舞曲》中,每首舞曲都不同地使用了保加利亚节奏原型及各种变化后的保加利亚节奏型,作曲家想尽一切办法使这节奏核心材料在整部作品中得到运用与发展。

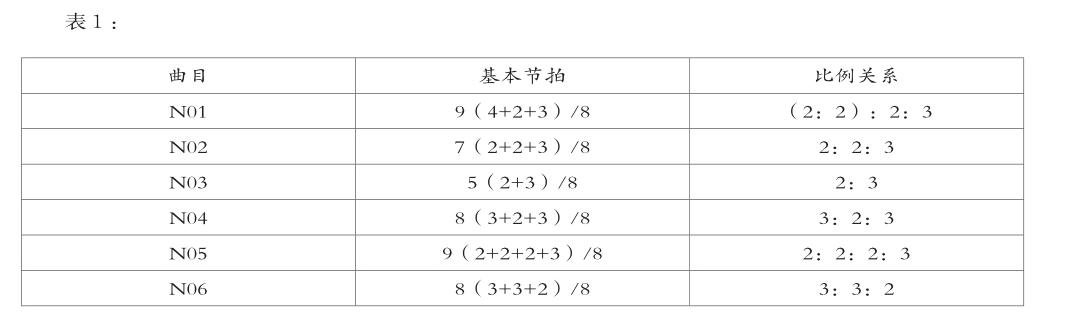

二、节奏的单声部组合

节奏在轻重规律作用下的周期性循环就产生了节拍。《六首保加利亚舞曲》是用奇数节拍来取代偶数节拍.频繁变化的节拍组合、结构复杂的复合节奏的使用,使其成为全套曲集中不对称节拍训练的最难点。以下图表将列出每首舞曲的基本节拍以及比例关系:

由以上基本节拍列表可以看出,每首舞曲都是以八分音符为单位,通过各单拍子的组合形成复合节拍。这些复合节拍都是以2与3为基本数构成,与第一章中对“ 保加利亚节奏型”分析的基本比例数相同。因而,它们之间的比例关系也是一样的,有2: 2: 2: 3、2: 2: 3、2: 3以及3: 3: 2的非对称比例关系,还有3: 2: 3的对称比例关系。因此,我们还可以将节奏组合以比例关系来进行观察,在《六首保加利亚舞曲》中,巴托克通过将基本比例数相加,以此产生新的比例数,成为节奏形态的发展手法,使其产生以下几种变化:

1.通过句读的划分产生的节奏组合

例9:第一首第7-8小节

例10:第一首第11-13小节

例11:第一首第20-23小节

在例9中,由4: 2: 3的基本节奏组合转变为2: 5: 2, 6: 3。在例10中,通过句读的划分,节奏组合在规律性周期内发生改变,由基本节奏组合4: 2: 3改变为3:3: 3: 2:(5: 2),(1: 5): 3。节奏组合不再是单一的,而是根据旋律的需要发生变化。另一种节奏组合通过句读的划分打破基本组合的规律性周期,如例11。基本节奏组合为4:2:3,而实际节奏为3: 7,5: 3。在改变基本节奏组合的同时,明显削弱了小节线的作用,打破了节拍的规律性周期。

2.通过延音产生的节奏组合

例12:第三首第58-65 小节

由基本节奏组合2: 3,通过延音的使用变化为2:5: 5: 8,这种节奏组合照应了2:2:3的非对称比例关系。延音使用后产生的节奏组合对单位内的时值产生影响,每小节出现新的比例关系,产生新的节奏组合形式,改变传统音乐中了单一的节奏组合方式。

3.通过休止符使用产生的节奏组合

例13:第一首第32-36 小节

例14:第二首第4—7小节

例13中的基本节奏为4:2: 3, 实际节奏为2: 2: 2: 3;例14中由于休止符的使用,从第二拍进入使用基本节奏2: 2: 3。它们在单位内的时值、基本比例关系都没有改变,只是对基本的节奏组合数进行分解或组合。

三、节奏的多声部组合

各单声部节奏组合纵横向相结合形成多声部节奏组合,即复节奏。复节奏的创作手法展示出多层次的节奏组合,涉及了音乐中节奏语言方面的所有因素,它包括了拍子、重音、小节以及拍子中的节奏组合,小节中的拍子组合,乐句中的小节组合。在这六首舞曲中所使用的复节奏,可以划分为不同的组合方式。以下是整部作品中出现的几种组合方式:

1.相同节奏组合的同步进行

例15:第一首第4 —7 小节

例16:第三首第1-4 小节

例17:第六首第1-6 小节

以上各例,上、下两个声部都保留了基本节奏组合,4:2:3、2:3、3:3:2,属于规律性的周期运动。两个声部在同一发音点同时进行相同的节奏组合,这种节奏模式一般用在舞曲的呈示段, 节奏显得较为工整和规范。

2.相同节奏组合的异步进行

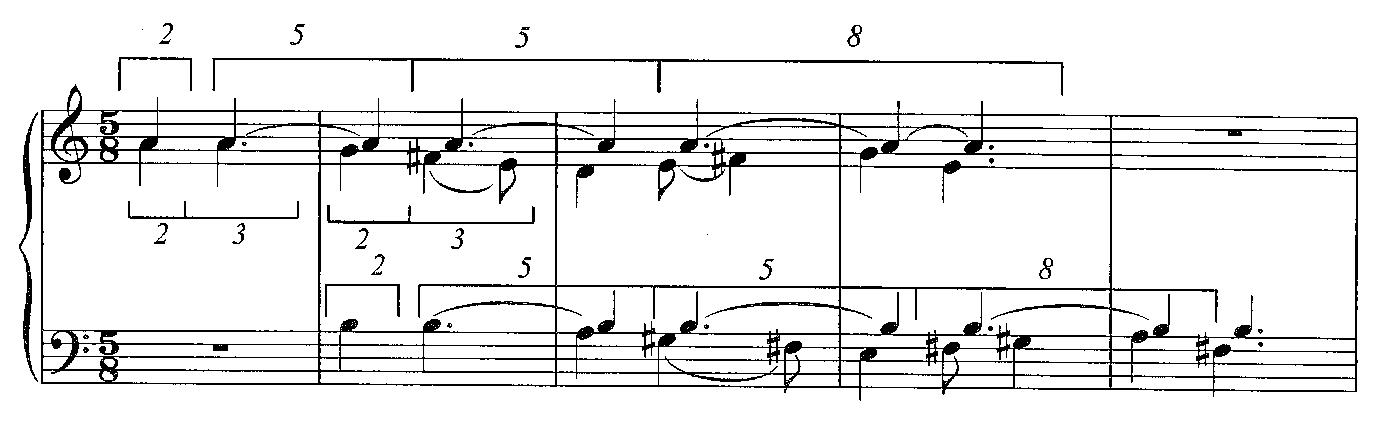

例18:第二首第4 -7 小节

例19:第四首第25-28小节

例20:第六首第24-27小節

在例18中,上声部由于休止符的出现,从第2拍起,使用基本节奏组合2: 2: 3;下声部在第一拍进入, 使用了基本节奏组合2: 2: 3。两个声部使用相同节奏组合,相隔一个八分音符进行模仿。在例19中,上声部每小节使用3: 2: 3的基本节奏组合,下声部发音点向后移两拍,在第三拍进入,使用3: 2: 3的基本节奏组合,上下两个声部形成对位,造成相同节奏组合的异步进行。在例20中,上声部在正拍进入,使用3: 3: 2的基本节奏组合,下声部在第四拍进入进行模仿,形成节奏错位。这种节奏组合是通过休止符的使用,保留基本的节奏组合,在声部的进行上作了小小的变化,造成节奏的密集。

3.不同节奏组合的同步进行

例21:第一首第11-13小节

由于句读的划分,上声部形成3: 3: 3,2: 7, 6: 3的节奏组合,下声部则使用4: 2:3的基本节奏组合。两个声部是在同一拍上进入,形成不同节奏组合的同步进行。

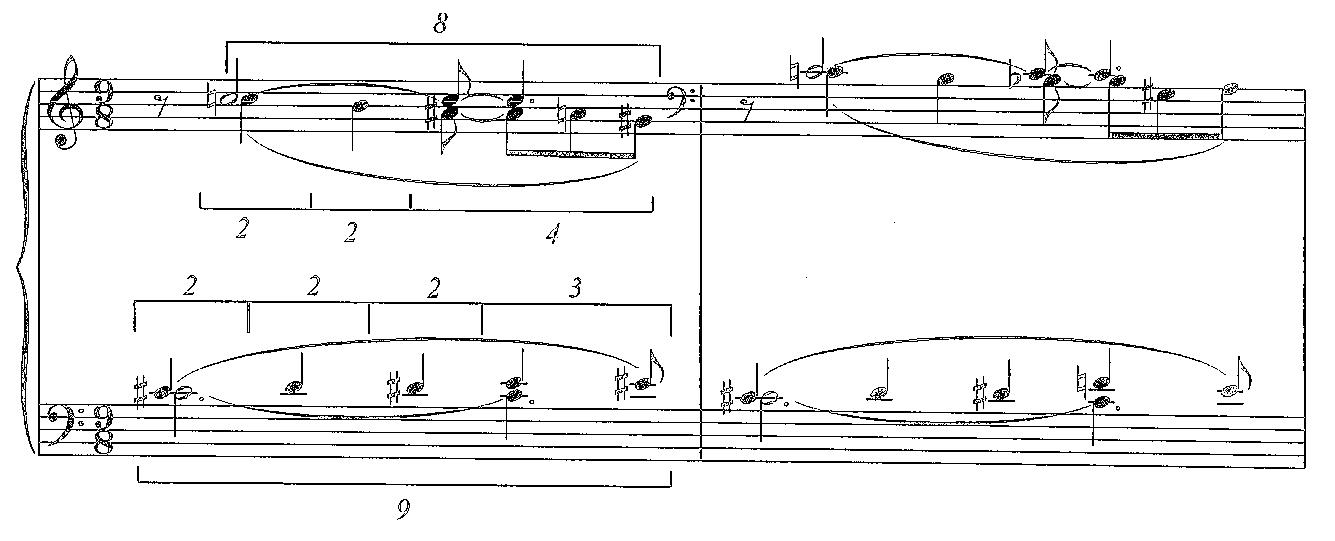

4.不同节奏组合的异步进行

例22:第一首第32-34 小节

例23:第三首第58-62 小节

例23中,在98的节拍背景下,四个声部的节奏组合是不同的。第一声部是按照基本节奏组合的时值演奏4:2:3,第二声部将基本节奏组合中的时值相加成为6:3,第四声部将基本节拍拆分为2: 2: 2: 3的节拍组合,第三声部进行填充。四个声部在纵向上形成多重节奏组合的对位关系,同时各声部的节奏组合不同、发音点起始不同,因此形成不同节奏组合的异步进行。例23的第一声部根据延音的划分,从第二拍起使用5: 5: 8的非对称性比例关系的节奏组合,第二声部从第一拍起使用2: 3的基本节拍组合,下方两个声部是上方两声部的模仿,四个声部在纵向上形成节奏错位,构成不同节奏组合的异步进行。例24:第五首第16 -17 小节

例24的第一声部从第二拍使用长音演奏,第二声部从第一拍进入.使用2:2:4的节奏组合,第三声部正拍进入使用2: 2: 2: 3的基本节奏组合,第四声部整小节便用长音滴奏,形成四声部的密集织体。上、 下方声部使用的节奏组合不相,发音点也不在同一拍上,构成了不同节拍组合的异步进行。

这一系列节奏形态的变化,是各种不同时值的组合,其理性化的结合方式无疑是作曲家精心考虑的结果,深刻地反映出其在节奏观念的方面的变化。在音乐的实践中,正是因为节奏的存在,音乐作品才可以表现出不同的风格特征,塑造不同的音乐形象。 同时,巴托克在这部作品中对民族素材以及作曲手法的运用,可以启迪和帮助我们就民族性音乐语言和现代音乐技法的有机结合这一问题, 进行更深入的探索和研究,以致能更有效实踐。

(责任编辑:伍益中)

注 释:

①彼得·斯·汉森(孟宪福译).二十世纪音乐概论(下册)[M].北京:人民音乐出版社,1986.

②彭志敏.音乐分析基础教程[M].北京:人民音乐出版社,2016.

③姚恒璐.当代音乐作品中的特殊节奏形态[J].中央音乐学院学报,2000(4).

参考文献:

[1]杨民望.世界名曲欣赏[M].上海:上海音乐出版社,1991.

[2]姚恒璐.当代音乐作品中的特殊节奏形态[J]}.中央音乐学院学报,2000(4).

[3]彭志敏.音乐分析基础教程[M].北京:人民音乐出版社,2016.