投稿记

路 也

在山东大学中文系念本科期间,我总共在《山东文学》上发表过两次稿子,两次都是诗歌。一次是发表在1990年第1期,还有一次发表在1991年第4期。

要从1989年说起。那年秋季开学不久,刚上大三的我们,全年级集体被派往曲阜实习,实习内容:访名胜古迹,游山玩水;实习作业:每人写一首诗。毫不夸张,当时系领导就是这样宣布的。对比一下如今大学生们的实习,我们那时候仿佛生活在美好的唐朝。在曲阜半个月,虽已初秋,但仍然可以找到“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的感觉。我超额完成作业,诗不是写了一首,而是写了六首。返校之后,恰逢新学期开设了《中国现当代诗歌》课,吴开晋和孔基林二位老师打接力,上课半个月之后,有一个写诗的平时作业布置下来,我就直接把因去曲阜而写的那些诗交了上去。

有一天上午上这个诗歌课时,吴老师临时决定让他的一个男研究生试讲,他自己和我们一起坐在下面听课。那位学兄讲了好多令人景仰的大理论,又把一首诗放在讲台上现场解剖。我坐在文史楼239教室南面临窗的位置,望着窗外阴沉的天,法桐叶子正在飘落。忽然一阵莫名的烦躁不安不知从何而来,我从座位上站起来,径直朝教室外面走去,身后慷慨激昂的声音渐小渐消,我来到了教学楼外面,深呼吸,空气清新。

我回了宿舍,拿到一个信封,信封里装着一叠誊抄在绿色方格稿纸上的诗,就是那组与曲阜有关的诗,信封尚未封口和贴邮票,信封上写着:“(250100)本市洪楼南路10号《山东文学》编辑部 收”。没错,我那时就这样,只写编辑部收,不寄私人。这可能比凡卡在信封上写“乡下 爷爷 收”高明不了哪里去。我准备下楼去寄,等到了一楼大厅的邮箱前面,我忽然改变了主意,我决定按照上面的那个地址亲自把稿子送了去,顺便蹓跶蹓跶。

我脚步轻盈,很快出了山大新校北门,走在山大北路上了,这时候,天上开始飘起蒙蒙细雨。我从来没有去过洪楼南路10号,不知道它的具体方位在哪里,但我判断应该离学校不太远,步行即可到达。感觉快要到了的时候,我开始向路人打听,拐进了一个东西向的胡同,在那胡同尽头又由南向北拐了一个弯,进入另一个更小的胡同,望过去,南宽北窄,南高北低,路面不太平整,还是一个小斜坡。我忽然意识到,这不是快走到我小时候来过的一个表姨家了么?我觉得这么走着,没准儿就能迎面撞上我表姨。堂堂《山东文学》竟跟我表姨家紧挨着,太不可思议了,我竟有那么一点儿说不清道不明的气馁。我在那胡同里晃荡着,却找不到10号在哪里,我正要再找人打听一下呢,却见胡同西侧,就是我的左手边,那墙上挂着一大堆各种型号和颜色的木头牌子,其中“山东文学”那块方形牌子赫然在列,那四个红字一看便知是集用的鲁迅先生的字,我的心怦怦直跳,哦,这就是了。我小心翼翼地考察地形,铁栅门里面是一个不大的院子,院子里有一幢从外部看去平面图应为“L”形状的楼房,其中竖下来的那部分是六层的宿舍楼,东西走向的,拐折过来的横着的部分是四层的办公楼,是南北走向的,也就是说,办公室所有窗户不是朝东就是朝西。我的脑子里忽然冒出“文学殿堂”这个词来,文学殿堂原来是“L”形状的,主体部分有四层,它躲藏在一个拐了好几道弯的小胡同里,真是一夫当关万夫莫开啊。

我拉开那四层办公楼的楼门,正要进去,一个老大爷忽然拉开传达室窗户伸出头来,严厉地说:“你找谁?”我一下愣在那里,不知如何回答,因为我也不知道我要找谁。得知我是来投稿的,老大爷态度和缓了一些,公事公办地指示我把稿子送到一楼走廊第一间屋子里去,进去之后,才知道那间屋子是《山东文学》编辑部专管收发和财务的办公室,两个女职员正在忙着将样刊往长条形牛皮纸信封里装订。我说明来意,一个看上去接近退休年龄的女职员指了指桌角,让我把稿子放在那里。我把稿子掏出来搁在她的桌子上了,又拿出一张淡紫色“海南风光”4分钱邮票来,放在了那稿子上,叮嘱了一句,如果稿子不用的话,就请按上面地址给我退回去。说完,转身溜走。

出了办公室,刚要打开那楼门,一歪头,只见一个胖大结实的壮年汉子正从二楼楼梯上往下走,大大咧咧,怡然自得,好像还哼着小曲。他望见了我,忽然一团热情地打起招呼:“来啦?喂,啊,来啦,挺好啊!”我胡乱点头应着,打开楼门跑了出去。我一边往外走一边想,这人打招呼的口气蛮奇怪哦,好像已经跟我认识了很多年,是老熟人了。这汉子看上去蛮威武的,想必就是《山东文学》的主编了。后来,我说的是到了后来,那确实是以后的事了,我知道这个人是小说编辑燕冲。

就这样,第一次向《山东文学》投稿,我把我的稿子当面投给了《山东文学》的会计或者收发员。从走进那个楼门到从那个楼门出来,慌慌张张,整个过程不超过三分钟。我感觉不是去投稿了,而像是去偷东西了。

我又脚不点地跑回了学校,直接去了文史楼239教室。课还在上着呢,同一首诗歌还在那讲台上被解剖着。我进了门,随便找了个空座位坐下了。下课以后,吴老师走过来很温和地批评我:“这个教室只有这一个门,还挨着讲台,他正讲着课呢,你也没说明情况,就从讲课人的脸前头,大摇大摆地跑了,你若是觉得他讲得不好,不愿意听,其实完全可以趁课间休息时悄悄溜走,没必要正上着课呢当面就跑掉,这样会让讲课人感到很没面子,会伤自尊的,还有你如果走了,也最好趁课间休息再回来,就是这次课不回来了也行,没必要他正讲着课呢,你又呼哧呼哧地跑了回来……”然后,又压低声音说:“他平生第一次上讲台,本来就不怎么自信。”

如果我没有记错的话,我去投稿那天,应该是那年十月中下旬的一个星期一。十月,我自然没有记错;星期一,也绝对没有记错;至于那天是几号,我记不清楚了,总之是在那个月的中下旬吧。投稿的第二天是星期二,到了第三天,也就是星期三,那天在公教楼上课,上午大课间有二十分钟,年级收发员照例抱着一大堆信件和报纸进来了,里面有我的一封信,传递过来。把信拿在手上,信封是白色的,很窄小,比后来全国通行的标准信封得小了两圈,右下角印着“山东文学”字样,字是清新的草绿色。我感到惊喜。凭直觉,肯定不是退稿,因为信实在是太薄了。那么应该是好消息了,但又觉得可能性也不大,此时距离我去投稿,刚刚才过去了48个小时。

信封上写着“寄:本市山东大学中文系317信箱”,同时,称我为“女士”,这个称呼在当时的我看来,还是有些奇特的,至少对于一个大三的学生来说还是过于庄重了。信封右上角贴了一张8分钱的万里长城,那时本埠不超重的话,邮资4分钱即可,贴双倍邮票只能是由于手头恰好没有面值为4分的邮票了。信封撕开来了,一页小小的便笺折叠着,伸开,信大概是用黑色记号笔写的,那是一种一意孤行的笔迹,写得很简短:“某某女士:你好!诗稿收悉,准备留用。具体刊发事宜另告。请勿再投他刊。秋安。”后面署名有些潦草,三个字,我只认出了第一个和第三个,中间那个字实在不敢确定是什么字,这个编辑的名字有些怪,叫刘什么园。想顺手写封回信,表示谢意,但又马上否定了这个念头,名字三个字现在只知道两个,信封上收信人没法写,总不至于把信里的署名剪下来,再用胶水粘贴到信封上去吧。

又过了五天,也就是接下来的那个星期的星期一,在同样的大课间,我又收到了一封来自《山东文学》的信,跟上次一模一样的信封和信笺。这封信比上封信的字数多了一些,而且署名三个字都能够看清楚了:刘烨园。这个名字可以是女人,也可以是男人。信中说想请我这个星期一中午12:00到编辑部诗歌散文组去一下,信中有这样一句话“对文学和人生感兴趣的人,在一起聊聊,是有意义的。”我一想,现在已经接近上午十点了呀,说的不就是两个小时以后么?于是我选择在第三节与第四节之间的那个小课间溜掉了,直接去了一个较早开门的食堂把午饭吃了,然后放下饭碗和书包,出了校门。

已经是十月底了,天已经明显冷了起来。当时我穿了一件草绿色方格的呢大衣,扎着两条麻花辫子。那时候我不太会稳稳当当地走路,一路不是跑着就是颠着。这次我熟门熟路了,一下子就走到了《山东文学》。传达室老大爷这次见到我,认出了我,没拦我。我上到了二楼,在昏暗的走廊里辨认着门牌上的字迹,找到了诗歌散文组。门似乎没关严,有一条小缝儿,出于礼貌,我还是敲了一下。“请进——”里面传来一个略带南方口音的男人声音。我推开门来,办公桌前坐着一个穿黑色皮夹克的男人,三十六七岁的模样,警觉而机敏的样子。他的眼神里带着明显的惊异:“你找谁?”我有点紧张,支支吾吾地:“说是,说是让我,让我来一趟。”他眼里立刻有了笑意:“你是……”我马上报上自己的名字,他马上站起来,“请坐,请坐——你喝水吗?”我一边说不喝水,一边就在他对面的空椅子上坐下了。

在此之前,我从未听说过这个人,也从不知道他是否写东西,一分钟前我才知道此人的性别,但在那一刻,我的脑海里不知道为何忽然无厘头地涌出一句连我自己也不太熟悉的歌词和旋律来:“革命人永远是年轻,他好像大松树冬夏长青。”很遗憾,我只知道前面这两句,后面的句子就不知道了。奇怪啊,这句歌词配着旋律是怎么跑到我脑子里来的呢,而且一遍一遍地反复播放起来。

刘烨园告诉我他还同时约了另外一个人,也是山大中文系的,比我高一级,笔名叫高歌,写散文,问我认识他吗?我回答不认识。正说着呢,又听到了敲门声,高歌进来了。看来他们俩已经很熟络了,高歌一口一个“刘老师”地叫着,他们俩谈论了一会儿国际国内形势以及文坛走向,我基本插不上话,只会小声吭吭两下。三个人不知怎么的,说着说着话,全都不坐椅子和沙发了,全都站在了屋子中央。接下来,高歌提议大家一起去吃午饭,我说:“我已经吃过午饭了,我就不去了。”三人走到了办公室门口走廊里的时候,刘烨园还是建议我跟着他们俩一起去小饭馆,他说“一起去坐坐嘛。”我很认真地说:“我已经吃过饭了,真的吃不下了。”见我执拗,他们俩只好放弃。我脚步比他们快,就先下楼去了。

其实,走在回学校的路上,我自己也开始有点儿纳闷了,我在那办公室里呆了顶多十五分钟,又没怎么开口说话,那么,我这趟来的目的是什么呢?我忽然觉得也许我应该跟着他们一起去吃饭才对头,“可是,我已经吃过午饭了呀!”我又跟自己争辩起来了。那个时候的我书呆子气十足,把“吃饭”单单理解为“吃饭”,不晓得吃饭其实是社交方式之一,甚至可以是工作方式之一。

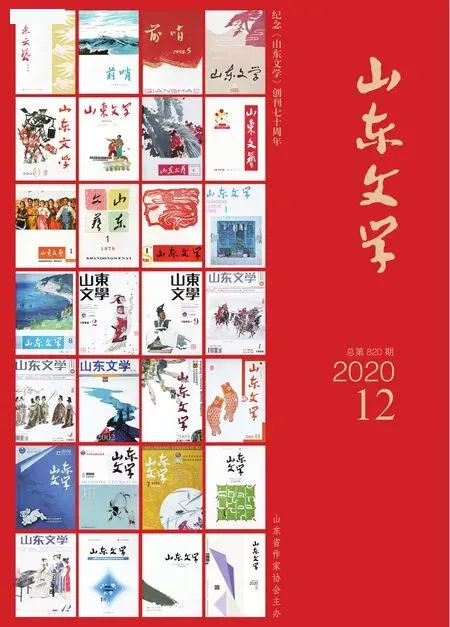

就这样,我的《曲阜印象》《曲阜,曲阜》等诗发表在《山东文学》1990年第1期上了,占了两个页码。那期封面跟过往封面相比,发生了很大变化,开始了中国古代人物系列,那期是哪位人物,我倒不记得了,反正从那期开始,接下来许多年的《山东文学》封面用的都是中国古代人物画像。在《山东文学》发表我的诗歌的同时,《飞天》《青年作家》也都在1990年第1期发表了我的诗。虽然在这之前我也发表过诗歌和小说,但是,直到1990年1月,对,就是从1990年1月开始,我才正式找到了“我是一个诗人”的感觉。

我在上大学四年级的时候,又在《山东文学》1991年第4期发表了组诗。这次发表得有些隆重,配了编者按简介照片什么的,而且还有李心田对我的诗的评论。在那组诗发表之前,在一次会议上邱勋和李心田二位先生相见时,谈及近年省内的青年作者,邱勋主编提到了我的诗,李心田表示读过并且感兴趣,还发表了一通评价,邱勋于是就顺水推舟地建议:最近正好要发她一组诗呢,若配上你的评论一起发表,岂不更好?于是就有了这篇评论,我创作生涯中所获得的第一篇评论文章。我是在那之后又过去了四五年,才得识李心田,并听他饶有趣味地对我讲起这些来龙去脉来的。那期《山东文学》杂志我珍藏着,只是到了后来,几乎不忍心再翻开来看了,因为那上面我的那张照片实在有些吓人,瘦瘦的,赖赖的,像只病猫。我记得那次我一下子得了四百六十元稿费,1991年的四百六十元啊,我一下子财大气粗起来。

嗯,这就是当年我给《山东文学》投稿的故事。

在上面提及的有名有姓的人物中,吴开晋、刘烨园、邱勋、李心田都已不在人世了。“人时已尽,人世很长”,愿他们在中间安息。