《韩熙载夜宴图》乐器考释

●丁同俊

《韩熙载夜宴图》乐器考释

●丁同俊

(杭州师范大学钱江学院艺术与传媒学院,浙江·杭州,310018)

文章以北京故宫博物院藏《韩熙载夜宴图》为研究对象,按照不同场合对不同类型的乐器加以分析,考证了五代南唐上层社会宴会时用乐的场景与规模,重点分析了《夜宴图》中各类乐器的形制、演奏姿势,以及乐队的排列与组合,并结合相关史料与图像,对唐代、五代,以及宋、金时期的琵琶演变过程展开探讨,提出五代十国时期是琵琶汉化关键期的推论,进而分析这一时期音乐向近古转型所起到的作用与影响。

《韩熙载夜宴图》;五代十国;南唐;乐器;形态

一直以来,五代十国时期的音乐成为中国音乐史学界较为困难和薄弱的研究领域,而且在音乐史著作与教材中“五代十国时期的音乐”常常依附于其前后的朝代,例如有将其放在“隋、唐、五代时期的音乐”①,也有放在“五代、宋时期的音乐”②,并且大多数教材对于“五代十国时期的音乐”也是一笔带过。

然而,五代十国又是一个极其重要的时代,其重要性在于前承李唐后启赵宋,处于中国历史上第二次音乐形态转型的关键节点上,考证五代十国时期的音乐,应是中国音乐史研究中一项重要的工作。针对这样一个国祚短暂且更替频繁,连接中古与近古两个不同时代的历史时期,其研究的瓶颈在于文献史料的繁杂与零碎,以及对于音乐记载的不足与阙如。因此,通过实物考古与音乐图像等途径的介入,必然为研究提供更多的空间与可能。《韩熙载夜宴图》③(下文简称为《夜宴图》)正是这一时期有关乐舞艺术的一部极其重要的绘画。该图是宫廷画师顾闳中受后主李煜之命,画出南唐重臣韩熙载家中日常夜宴的情景,全画卷共有五幅场景图,从右往左分别是《听乐》《观舞》《休息》《清吹》《宴散》,画卷中乐器有琵琶、筚篥、横笛、扁鼓、大鼓、拍板,舞蹈有王屋山表演的《六幺》,它为我们了解五代十国时期乐舞文化提供了极其重要的图像史料佐证。

截至2018年12月份,笔者以“韩熙载夜宴图”为主题词在中国知网上搜索,共找到了132篇文章,研究主要集中于《夜宴图》的断代、作者、图本比较、图像志等的考证,可谓成果丰硕④。从知网搜索的结果来看,2000年前,该领域的研究还不多,总共才12篇文章;2000年后,短短18年,论文多达120篇,其发表论文数量是上个世纪的10倍。可见,《夜宴图》已然成为新时期研究的热点,研究方向除了延续上世纪所涉范畴外,近些年,还出现与数字媒体技术和表演艺术相关领域的探索。但是,对于音乐图像研究的成果仍然非常少。本文以《夜宴图》为研究对象,按照霍恩伯斯特-萨克斯乐器分类体系⑤对《夜宴图》中乐器的形态及其组合逐一展开论述。运用图像和文献互证方法,对图像中的乐器形制、演奏姿势、乐队编制,以及乐器流变等方面加以探讨,欠缺之处,敬请各位方家指正。

一、《夜宴图》中的弦鸣乐器

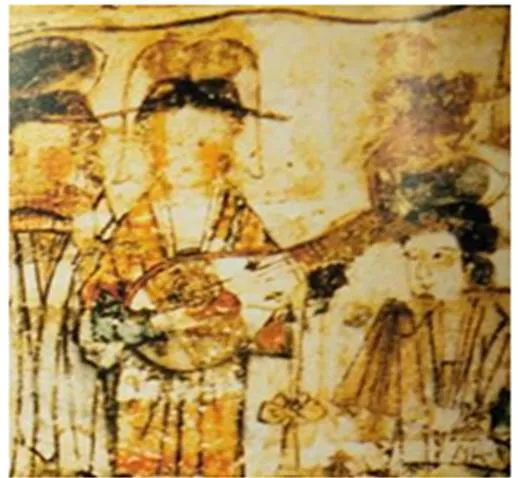

琵琶是《夜宴图》中出现的唯一一类弦鸣乐器,共出现三处,即《听乐图》中李嘉明妹妹演奏的琵琶和床榻边半露的琵琶(见图1),《观舞图》中一位乐伎肩上扛着的琵琶(见图19)。从这三件琵琶的琴颈来看,应该属于同款,即四弦四相曲项琵琶。从李嘉明妹妹演奏的琵琶与乐伎肩上扛着的琵琶来看,琴体呈梨形,其面板上均绘有图案,演奏时持琴姿势为横抱,琴头向左上方倾斜约45度,用拨子弹奏。

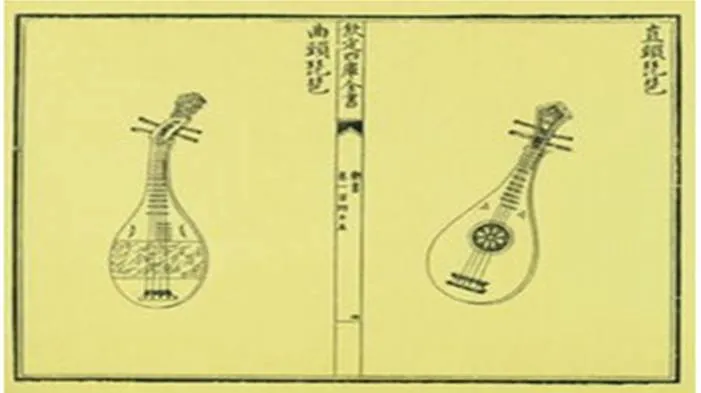

我们再来看几幅唐代、五代和宋金时期的琵琶图(见图2-图10),作进一步比较。

图1 《夜宴图》之《听乐图》[1](P127)

图2 唐李寿墓石椁立部伎奏乐图[2](P145)

图3 唐苏思勖墓乐舞壁画[2](P147)

图4 唐潞城辛安原起寺伎乐人经幢[3](P194)

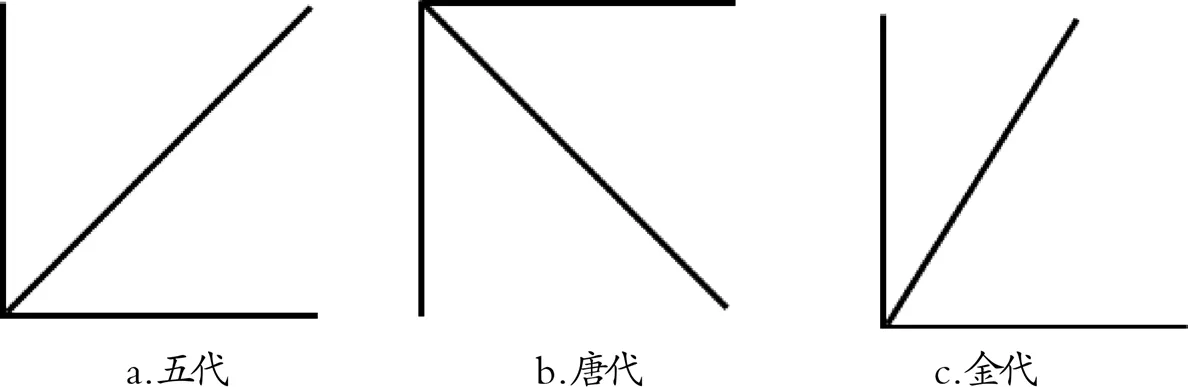

通过上述图片,可以得出如下信息:第一,从琵琶的形制上来看,五代时期的琵琶(见图5、6)基本延续唐代琵琶(见图2、3、4)的特征,即梨形琴身,琴体较大,四弦四相曲项。到了宋金时期,琴体明显变小,增加了琴品(见图7、8、9),虽然,图8、图9金代砖雕的琵琶只能看到琴体的大小轮廓和持琴姿势,品位无法明辨,但是,我们可以通过陈旸《乐书》中的琵琶图(见图10),可以进一步明确这一现象。第二,从持琴姿势来看,三个时期琴头朝向各不相同,

图5 五代王建墓琵琶伎[4](P190)

图6 五代周文矩《合乐图》中的琵琶[1](P128-129)

图7 平定姜家沟1号宋墓乐舞壁画[3](P244)

即唐代时期琴头向左下约45度(见图2、3、4),五代时期琴头向左上约45度(见图1、5、6),北宋时期琵琶的琴头基本延续五代特点(见图7),至金代琵琶琴头则更加向上倾斜,与地面约呈60度角(见图8、9),更接近今天琵琶竖抱的演奏姿势。

图8 新绛北苏村金墓伎乐砖雕[3](P153)

图9 闻喜小罗庄金正隆伎乐砖雕[3](P157)

图10 陈旸《乐书》中的琵琶[5](P664)

由此,我们可以明确以下两点:其一,《夜宴图》琵琶的形制属于唐与五代时期的特征;其二,从《夜宴图》琵琶演奏的姿势来看,具有明显的五代特征,即琴头向上45度(见图11a),其琴头朝向处于唐代的向下45度(见图11b)和金代的向上60度(见图11c)之间,这成为五代时期琵琶演奏姿势的典型特征。

值得注意的是,这种在琵琶持琴姿势中琴头不断向上调整的现象,左右手必然会获得更大的解放,结果是推动了左手按弦和右手弹奏的技法取得进一步完善。由于左手的解放,手臂可以在琴相与品之间自由移动,使得琴品增加成为可能;同时,由于右手的解放,使得指弹更为便捷,这为元代以后指弹的普及与流行奠定了基础⑥。笔者认为,五代时期的琵琶还未出现品位,右手也是以拨子演奏为主,这种琴头向上的姿势恰恰是为后来琴品的出现和指弹技巧的推广和流行创造了条件。因此,我们可以推断五代是琵琶汉化过程的关键期。而这些演变,正是体现了乐器作为音乐的外化载体,其背后蕴含着怎样的社会文化和风格的变迁值得深入探究。

图11 不同时期琵琶持奏角度

二、《夜宴图》中的气鸣乐器及其组合

《夜宴图》中气鸣乐器有横吹和竖吹两种,大多数学者认为是横笛与筚篥。笔者认为,这是基本准确的。笛是我国古老的吹奏乐器,在上古时期称为“篴”,汉代许慎《说文解字》认为:“笛,七孔,竹筩也”。在敦煌壁画中我们也可以看到大量的横笛图像,大多为1个吹孔和6个按孔,可用于独奏,也可以用于合奏,是十分重要的旋律性乐器。在《夜宴图》的“清吹”场景中(见图12),横笛出现了两支,其管身细长,长度约为60厘米,竹子制成。

图12 《夜宴图》之《清吹图》[1](P127)

根据乐伎的演奏姿势,可以判断为1个吹孔和6个按孔,吹孔离笛头约三分之一处,右侧持笛,左手在前,右手在后,左手离吹孔较远,左右手则相距较近,从两只手按放的姿势来推断,应有两种情况,即一种是左手有4个手指可以按孔,右手是2个手指可以按孔,吹奏者左手名指按孔,抬食指、中指和小指,右手是按中指,抬食指,名指和小指自然握笛;另一种是左右手各有3个手指可以按孔,吹奏者左手名指按孔,抬食指、中指,小指自然放松,右手是中指按孔,抬食指和名指,小指自然放松。这样就会出现两种按孔排列方式,即上4、下2孔和上3、下3孔的不同组合。而笛孔排列组合的不同,必然会导致音阶和指法的不同。笔者认为,根据今天持笛姿势和按孔指法来看,后者的可能性更大。

此外,这五位女性奏乐者中还有三位吹奏筚篥者。筚篥是古代吹奏乐器,也称觱篥、必栗、悲篥。唐代段安节《乐府杂录》云:“觱篥者本龟兹国乐也,亦曰悲篥”[6](P136)。由西域传入中原,南北朝时期有大筚篥、小筚篥、竖筚篥、桃皮筚篥、双筚篥之分,到了隋唐时期燕乐中大量使用此类乐器。宋代陈旸《乐书》载:“筚篥,一名悲篥,一名笳管,羌胡、龟兹之乐也,以竹为管,以苇为首,状类胡笳而九窍。所法者角音而已,其声悲栗,胡人吹之以惊中国马焉。……至今鼓吹教坊用之,以为头管”[5](P573)。通过《夜宴图》的描绘,我们看出筚篥是一种竖吹,较横笛略为要短的竹制乐器,且在吹口处有吹嘴接之。左手在上,右手在下,按孔在管身的中间和下部,按孔与吹口距离较远,按孔之间距离较近。通过三位演奏者的不同角度,我们可以看出,左右手皆为中指按孔,其他手指为抬指状。

从图12的座位排列上来看,最左侧为一位吹奏筚篥者,似为领奏,另外四位分别为两位吹笛者和两位吹筚篥者,笛者和筚篥者相互交错列座,从左往右分别为筚篥者—横笛者—筚篥者—横笛者,这四位中最左侧的吹筚篥者面对领奏,最右侧的吹横笛者则面向演奏之外的观众(韩熙载),而中间两位分别为左二吹笛者与右二吹筚篥者,她们两位互相有着眼神的交流。我们从图像上可以清晰地看到,每种乐器的指法相同,也就是说,筚篥和横笛所各自吹奏的音高是一致的。

此外,图1中一位手持横笛的男性乐人站立在酒席旁,只见他右手持笛一端,左手轻触笛子另一端,眼睛注视着正在演奏的琵琶女,似乎是等待表演,或者是表演刚刚结束。由于这支笛子被置于演奏者的胸口,我们大致可以推测笛子的长度约为60厘米。因为其没有参与到演奏中,且形制与其它横笛一致,故此不再赘述。

需要注意的是,《清吹图》中除了两支横笛和三支筚篥外,还有一位击拍板的男性乐人在伴奏。因此,我们完全可以断定这是宴会时的乐队组合,这种乐队组合形式较唐代宫廷燕乐规模要小很多,可以视为唐代燕乐在南方贵族家庭宴会中的简约版。而龟兹乐的代表乐器——筚篥与汉族乐器的代表——横笛在一起合奏,正是体现了不同民族音乐的融合。正如唐多部乐中的西凉乐恰恰是土龟兹乐与汉族音乐融合的产物一样,在该图中筚篥处于领奏地位,且比横笛多一件,可见其地位的重要性。

三、《夜宴图》中的体鸣乐器

《夜宴图》中出现了一件体鸣乐器——拍板,该乐器共出现了两次,即图12中为气鸣乐器伴奏的拍板和图19中为舞蹈伴奏的拍板。

根据陈旸《乐书》记载:

拍板,长阔如手掌,大者九板,小者六板,以纬编之。胡部以为乐节,盖所以代抃也。唐人或用之为乐句,……圣朝教坊所用六板,长寸,上锐薄而下圆厚,以檀若桑木为之,岂亦柷敔之变体欤。[5](P591)

从这两幅图可以看出,这两件拍板应为同一款。从形制上来看,应该属于由六板构成的小拍板,长度从一位成年男性的腹部上侧到圆衫的领口,约有30厘米左右,拍板上部较下部更加薄窄一些。从演奏姿势来看,演奏者左手拇指竖立抵着最左侧的板体,左手食指和中指托着拍板底端。根据乐曲的需要,演奏者左手的食指和中指控制的板数不同,如图12,演奏者左手控制5块板,图19中左手控制的则是2块板;右手的拇指和食指、中指,三只手指拿起最右侧的板进行拍打,呈现出了奏乐的动态。由此可以看出,右手拿起拍板的最右页,与其它板块之间距离更大,其拍打的力度也应该更大。因此,可以推断右手应为拍子的强板,而左手控制的板块之间距离更近,其拍打力度应该要弱些,可以推断出左手为拍子的弱板,而且左手控制的板块的多少不等,也可以推断出节奏型的控制主要在左手。

此外,图12中击拍板者蓄有胡须,坐着为管乐伴奏,从年龄和身份上来看,在乐伎中应该属于岁数较大,其地位可能较高。图19中击板者则没有胡须,站着为舞者王屋山伴奏,在乐伎中较为年轻,其地位可能较低。由此可知,这两位奏拍板者应为不同乐人。

正如白居易在《立部伎》中所云:

“太常部伎有等级,堂上者坐堂下立。堂上坐部笙歌清,堂下立部鼓笛鸣,笙歌一声众侧耳,鼓笛万曲无人听。立部贱,坐部贵。坐部退为立部伎,击鼓吹笙和杂戏。”[7](P181)

通过上述图中两位表演拍板者的演奏姿势、年龄及其身份,我们可以管窥到唐代宫廷坐部伎和立部伎的表演形式在五代贵族家宴中的具体呈现。

四、《韩熙载夜宴图》中的膜鸣乐器

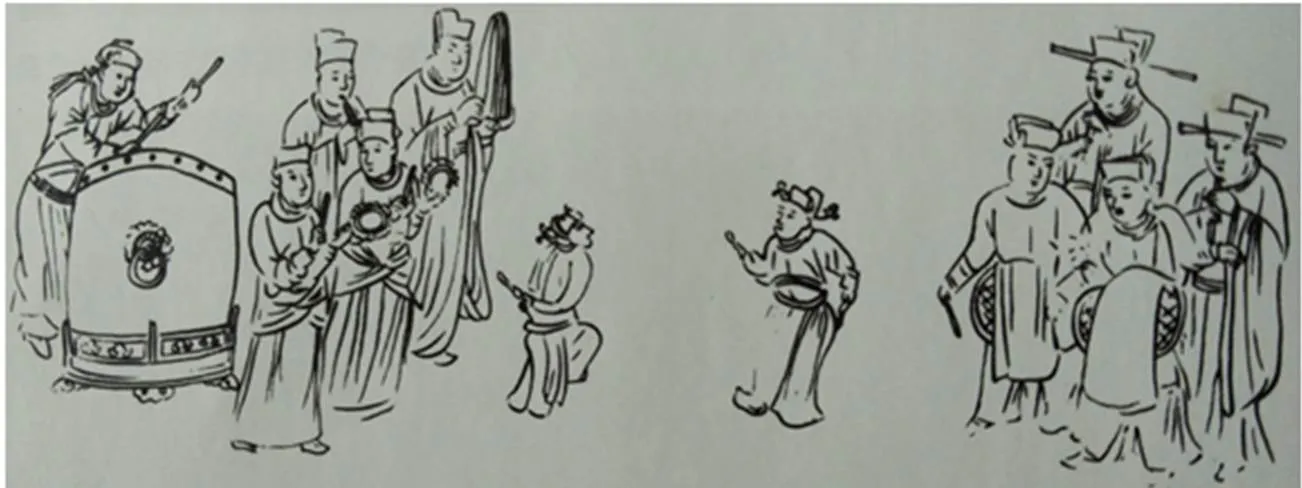

《夜宴图》中出现了两件膜鸣乐器,即扁鼓和大鼓。其中,在《听乐图》中韩熙载所坐的胡床旁侧有一面闲置的扁鼓(见图1),该扁鼓斜挂在一个三角支架上。这种扁鼓在我国历史上很早就已出现,例如在曾侯乙墓出土的扁鼓与悬鼓(见图13)。南北朝时期,鼓吹乐中也能见到这种在马上演奏的扁鼓乐器(见图14)。至宋代,说唱戏曲音乐中,这种扁鼓又起着极其重要的作用,例如图15《南宋杂剧人物绢画》中置于三角支架上的扁鼓;又如,说唱音乐唱赚中也有用此类扁鼓伴奏的场景(见图16、17)。

正如《事林广记》所云:

“鼓板清音按乐星,那堪打拍更精神。三条犀架垂丝络,双支仙枝击月轮。笛韵浑如丹凤叫,板声有若静鞭鸣。几回月下吹新曲,引得嫦娥侧耳听”[8](P131)。

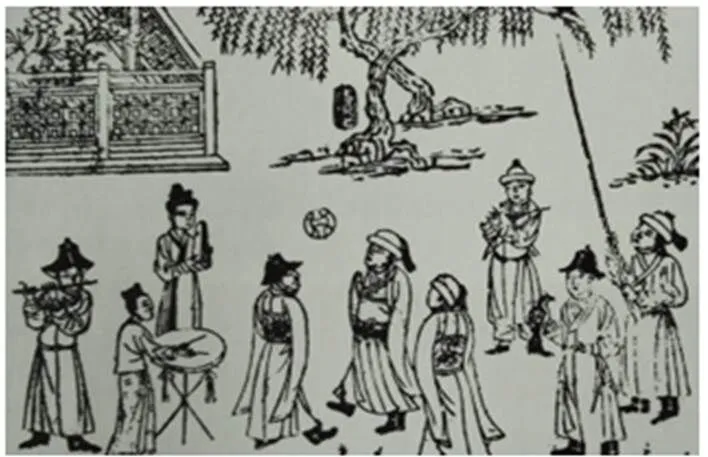

这里的“月轮”指的就是扁鼓,“三条犀架”就是支撑扁鼓的鼓架。元末戏曲作家高明创作的南戏《琵琶记》,其书的插画中也有用此鼓伴奏的场景(见图18)。

图13 曾侯乙悬鼓[1](P26)

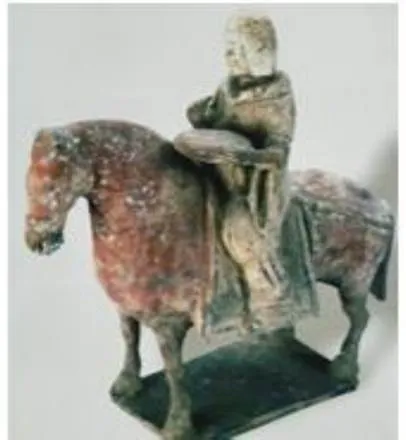

图14 北魏骑马击鼓佣[1](P70)

图15 南宋杂剧人物绢画[1](P169)

再如,宋代鼓子词,就是因为用这种鼓作为主要伴奏乐器而得名,到了明清时期,大鼓书所用鼓也是从此而来。今天,京韵大鼓之类的说唱艺术仍然使用这种扁鼓作为伴奏乐器。因此,扁鼓虽小,却见证了数千年中华音乐发展之历程,尤其是在近古说唱戏曲中扮演着极其重要的角色。

值得注意的是,自汉代至唐代,扁鼓基本是置于马上、地面或者演奏者的腿上演奏的。到了宋代以后,随着说唱戏曲音乐的日益繁盛,扁鼓在伴奏中的地位日益突显,基本上被置于支架上演奏。通过《夜宴图》中此类扁鼓的演奏形式可以推断,五代十国是扁鼓演奏形式和伴奏地位的重要转型期,主要体现在两个方面:一是演奏形式从马上或坐奏发展为用支架支撑的立奏;二是从歌舞伎乐伴奏乐器中并不重要的地位,转向说唱戏曲中占主导地位的伴奏乐器。因此,通过五代十国时期扁鼓放置方式的变化,可以管窥其在历史上从歌舞伎乐时代转向说唱戏曲时代之地位变化。

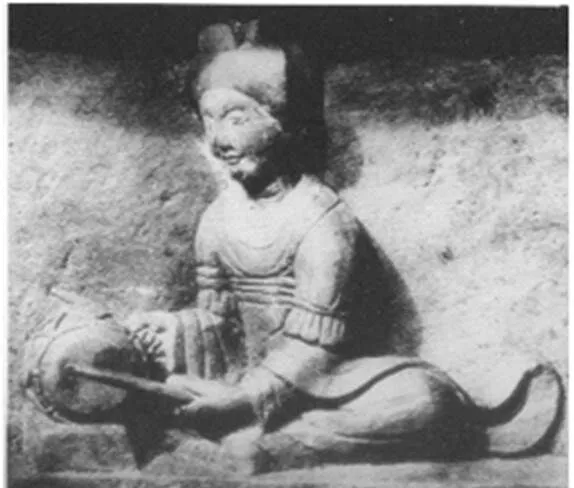

此外,《观舞图》中韩熙载演奏的大鼓(见图19),该鼓有半人高,通身为红色,底部放置在一张固定的底座上,外高内低,向内倾斜约30度角。有学者提出这是羯鼓。[9]唐代杜佑《通典·乐典》载:“羯鼓,正如漆桶,两头俱击。以出羯中,故号羯鼓,亦谓之两杖鼓。”[10](P3677)我们从同一时期王建墓的棺椁石刻羯鼓图(见图20),可以断定《夜宴图》中韩熙载所击之鼓非羯鼓也。

图16 罗家桥南宋墓石刻唱赚图[1](P152)

图17 《事林广记》唱赚图[1](P152)

图18 《琵琶记》插画[1](P177)

图19 《夜宴图》之《观舞图》[1](P127)

《周礼·地官·鼓人》载:

“鼓人掌教六鼓四金之音声,以节声乐,以和军旅,以正田役。教为鼓而辨其声用:以雷鼓鼓神祀,以灵鼓鼓社祭,以路鼓鼓鬼享,以鼖鼓鼓军事,以鼛鼓鼓役事,以晋鼓鼓金奏。”

鼓,早在中国远古时期就已有,《周礼》中关于“六鼓”的记载,就是根据不同场合使用不同的鼓乐,其中前三种鼓用于祭祀天地鬼神,如雷鼓为八面鼓,用来祭祀天神;灵鼓六面鼓,用于祭祀地祇;路鼓为四面鼓,用于祭祀家庙。后三种鼓则用于民事中的仪式,如鼖鼓用于军事、鼛鼓用于劳役、晋鼓则与金类乐器编钟放在一起演奏。又,《周礼·考工记·韗人》:“鼓长八尺,鼓四尺,中围加三之一,谓之鼖鼓。”郑玄注:“大鼓谓之鼖。以鼖鼓鼓军事。”宋人吴自牧在《梦粱录·郊祀年驾宿青城端诚殿行郊祀礼》云:“鼖鼓景钟催节奏,洪声考击彻青冥。”由此,这种用于军事的鼖鼓就是大鼓,其声音洪亮响彻,在宋代与钟乐合奏用于郊祀。

类似于《观舞图》中韩熙载所奏大鼓,我们在辽金墓葬壁画中随处可见,例如焦作金墓乐舞画像石(见图21),就有此类大鼓为歌舞伴奏的用乐场景。

图20 王建墓羯鼓图[4](P193)

图21 焦作金墓乐舞画像石摹本[1](P158)

值得关注的是,唐代燕乐歌舞大曲中,动作快速的舞蹈称之为“健舞”,伴奏乐器以鼓为重,尤其是大鼓或画鼓;而柔婉抒情的舞蹈则称之为“软舞”,伴奏乐器以琵琶为主。目前,学界对《观舞图》中王屋山所跳的舞蹈,大家一致认为是《绿腰》(或称《六幺》),属于软舞风格。杨荫浏先生认为:

相传五代画家顾闳中所绘《韩熙载夜宴图》,其中有一段系描写家庭中非正式舞《绿腰》的场面。……伴奏乐器,连琵琶都没有,只有一个大鼓、一个拍板、还有两个人在击掌;可以想见,在家庭非正式的表演中间,舞者的装束,乐队的配置等等,都是十分不完全的。[11](P225)

我们从《观舞图》中王屋山的舞蹈姿势来判断,王屋山双手叉腰,身体半蹲,舞姿婀娜多姿,体态轻盈飘逸。所跳舞蹈应属于软舞,软舞风格应该是婉转抒情的。因此,旋律性的乐器在伴奏中则显得十分重要。然而,该舞蹈伴奏的乐器却是大鼓、拍板,以及人的击掌,具有典型的节奏性特征。该图唯一一件弹拨类旋律乐器——琵琶则是被乐伎扛在肩上,处于非演奏状态。因而,在这幅图中伴奏乐器与舞蹈风格上就出现了理论与实践的冲突。

笔者认为,这把扛在肩上的琵琶与王屋山的舞蹈是否存在着某种联系?在击鼓之前会不会先是用琵琶作为伴奏乐器?经过一段抒情性的舞蹈之后,进入到了情绪激昂的明快舞蹈部分,画家在绘画时做了轻重取舍,选择了韩熙载亲自为王屋山伴奏的情景。

结 语

《韩熙载夜宴图》虽是宋人根据南唐画家顾闳中的底本加以临摹,其绘画技巧、风格以及家具、屏风、衣物等物品上存在着一定后世的逸风。但是,有一点可以肯定的是,对于事件的完整记载,乐器形态,以及演奏状态的描述应该还是遵循原貌的。正是基于这样的基础,通过文章的考释,可以得出,此时的曲项琵琶形态上保持了唐的特点,但是演奏姿势上发生了重大调整,琴头向上45度的持琴姿势对后世琵琶的改良起到了积极的影响。《清吹图》中横笛与筚篥的搭配,正是体现了宫廷燕乐在贵族庭院中的简化演出,其风格仍然延续了唐代重视西域之风的特征。通过对拍板演奏的仔细观察,发觉拍板的强拍与节奏的控制规律,以及通过扁鼓放置的位置,推断出扁鼓在从歌舞伎乐向说唱戏曲转型时的地位变化等等,诸如此类的考释,相信对五代十国时期的音乐研究有着一定的帮助。

①杨荫浏《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社1981年版;金文达《中国古代音乐史》, 人民音乐出版社1994年版;孙继楠,周柱铨主编《中国音乐通史简编》,山东教育出版社1999年版;刘再生《中国音乐史简明教程》,上海音乐学院出版社2006年版;陈应时,陈聆群主编《中国音乐史简史》,高等教育出版社2006年版;郑祖襄《中国古代音乐史》,高等教育出版社2008年版;刘东升,袁荃猷编撰《中国音乐史图鉴》,人民音乐出版社2008年版;冯文慈《中外音乐交流史:先秦—清末》,人民音乐出版社2013年版。

②蓝玉崧著;吴大明整理《中国古代音乐史》,北京中央音乐学院出版社2006年版。

③本文研究的《韩熙载夜宴图》是北京故宫博物院藏的版本,宋摹本,绢本设色,全卷宽28.7厘米、长335.5厘米。

④此类主要研究如:梁刚《<韩熙载夜宴图>的断代考订》,《荣宝斋》2018年第5期,第214-225页。邵晓峰《<韩熙载夜宴图>的南宋作者考》,《美术》2008年第3期,第98-103页。张鹏川《<韩熙载夜宴图>系列图本的图像比较》,《南京艺术学院学报》(美术与设计版)2010年第3期,第17-30页;《中国古代人物画构图模式发展演变——兼议 <韩熙载夜宴图>的制作年代》,《南京艺术学院学报》(美术与设计版)2007年第4期,第21-28页;《<韩熙载夜宴图>图像志考》,北京大学出版社2014年版。田丽《<韩熙载夜宴图>的图像学考证与解析》,《大众文艺》2014年第14期,第93-94页。等等。

⑤霍恩伯斯特-萨克斯乐器分类体系(Hornbostel-Sachs System of Musical Instrument Classification),简称H-S乐器分类体系。指奥地利音乐学家霍恩伯斯特和美籍德国音乐学家萨克斯创立的乐器分类法,1914年发表于《民族学杂志》上。现已成为世界通用的重 要乐器分类体系之一,它是在马氏分类体系基础上,依据声学振动本体特性将乐器分类划分五大类:弦鸣乐器、气鸣乐器、体鸣乐器、膜鸣乐器和电鸣乐器。该体系最大的优点是逻辑清晰,能够涵盖世界大多数乐器种类,因而受到民族音乐学家的普遍关注,对民族音乐学领域中的乐器研究起到积极影响。

⑥这种用拨子演奏、四弦四相曲项的琵琶,南北朝时期通过丝绸之路,由波斯经新疆从西域传入中原。唐太宗时期,来自于疏勒的裴神符创造了琵琶的指弹技法。但是,我们从上述唐、五代和宋金时期的琵琶演奏图像来看,这一时期还是以拨奏为主,指弹并不流行。郑祖襄先生在《宋、元、明琵琶图像考——琵琶乐器汉化过程的图像分析》一文中认为:“宋代以后,琵琶乐器的发展在形制上出现了品位,并开始斜抱演奏,但演奏还是用拨。金、元时期琵琶品位的增加和右手技法的进步,产生了琵琶曲《海青拿鹅》。”(《中国音乐学》2008年第4期,第55页。)

[1]引自刘东升,袁荃猷编撰.中国音乐史图鉴[Z].北京:人民音乐出版社,2008.

[2]引自中国音乐文物大系·陕西卷[Z].郑州:大象出版社,1999.

[3]引自中国音乐文物大系·山西卷[Z].郑州:大象出版社,2000.

[4]引自中国音乐文物大系·四川卷[Z].郑州:大象出版社,1996.

[5]引自[宋]陈旸.乐书[M].景印文渊阁四库全书(第211册)[G].台北:台湾商务印书馆,1986.

[6] [唐]段安节撰;吴企明点校.乐府杂录[M].北京:中华书局,2012.

[7]中国舞蹈艺术研究会舞蹈史研究组编.全唐诗中的乐舞资料[M].北京:人民音乐出版社,1996.

[8]转引自夏野.中国古代音乐史简编[M].上海:上海音乐出版社,1989(2008年重印).

[9]秦方瑜.五代南方艺苑的奇葩——王建墓石刻伎乐与南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》的比较研究[J].成都大学学报(社会科学版),1988(1).

[10] [唐]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[11]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].北京:人民音乐出版社,1981.

J609.2

A

1003-1499-(2020)03-0024-08

丁同俊(1974~),男,杭州师范大学钱江学院副教授。

杭州师范大学钱江学院课题“韩熙载夜宴图乐舞图像研究”(项目编号:4025B2051900248)研究成果。

2020-08-12

责任编辑 春 晓