坎切利交响乐作品中的若干音色问题探讨

●任 佳

坎切利交响乐作品中的若干音色问题探讨

●任 佳

(江苏师范大学,江苏·徐州,221000)

在坎切利的交响音乐中,织体与音色承担着音乐发展的重要意义。其中音色对置手法、高频度的音色节奏变化、展开性段落的音色推动性均成为作曲家彰显其作品特点的重要手段。以此为切入点,进一步探究音色变化的多样性已成为20世纪以来建构音乐作品的重要表现力,以及音色作为一种有效结构力的方式在一部作品中的重要地位。

坎切利;交响乐;音色节奏;音色结构力

随着时代的变迁,西方传统作曲技术理论中一度被认为是居于次要地位的音色,逐渐成为现当代音乐的主要构成要素。作曲家们对于音色自由的追求令极端音区、非常规演奏法被大量使用,新颖、奇特的音色被创造而出,许多传统乐器被赋予新的表现力。不仅如此,多种民族民间乐器被搬上舞台,音色显然已经成为某位作曲家创作个性、某些流派风格的重要评判标准。

在坎切利的交响乐作品中,音色这一主要元素地位的实现主要是通过作曲家使用传统乐器的非常规音区、传统乐器的个性化使用手法呈现的。如《第三交响曲》起始部分要求男中音在其最富有表现力的音区做弱力度演唱;《第五交响曲》起始部分运用古老的羽管键琴做音乐形象的呈现;《第六交响曲》起始部分运用两把中提琴做独奏交互以塑造出音乐形象,如此种种都是作曲家强调音色表达的一种最直接呈现。

对于音色而言,织体与其关联最为密切:音色的呈现必须依托织体、音色的变化发展必须与织体相关联。即:织体是音色的一个重要组成部分,织体为音色的存在形式,织体与音色互为依靠、共建音乐。因而,通过分析,本人认为坎切利在七部交响乐作品中对于音色的建构主要表现为:

1.横向运动过程中音色的延展方式是多样的,主要表现为音色对置与音色无痕转接。

2.主导性音响体在作品中频繁出现,伴随着固定的织体形态、力度、音区,展现出作曲家个性的音乐表达。

3.作曲家对音色节奏变换的设计,并不由于陈述段落或展开段落的结构位置而有具体区分,整体音乐的音色节奏变换频度较高。

下文将做进一步详细论述。

一、音色对置手法

音色对置,主要表现为在音乐横向延展的过程中,运用不同音色的直接对置、直接拼贴造成音乐在横向运动过程中音色的瞬间对比变化。音色对置手法在巴洛克时期的协奏风格中已显露,作曲家们将小组乐器与全奏乐器在力度与音色上的对置逐渐发展为不同乐器组之间的对置。古典主义时期以均衡、典雅为审美标准,音色对置常发生于需要展现对比性质的乐段之间。浪漫主义时期推崇个人情感抒发,作曲家们常通过大幅度的力度变化与音色变化手法造成色彩明暗与浓淡变化,在管弦乐队的配置上也不断进行增容。20世纪以来,由于无调性音乐、序列音乐等突破传统思维观念的作曲方式的出现令作品主题(动机)的结构力削弱,与此同时音响逐渐成为音乐作品中最为重要的音乐参数。音色对置一方面作为推动音乐发展的力量存在,另一方面更像是一种可以被无限放大的思维方式,间接地统筹着全曲的发展。

在坎切利的七部交响乐作品中,作曲家不论在音乐陈述部分亦或是音乐展开部分,常常将毫无关联的材料做出无任何过渡性的直接并置,由此呈现出差异的音区、差异的节奏、差异的织体、差异的音色。这种瞬间改变音乐材料与音色对置的做法频频出现,而构成坎切利横向音色运动过程中颇为重要的特点。

在传统作曲观念中,音乐的推动与发展主要依靠材料的层层递进,而坎切利突破传统思维,在一个个陈述性的段落内部切换织体形态、运用音色对置手法推动音乐的前进与发展,使音色对置具有与主题发展同样重要的意义。由此可见,音色对置已经成为音乐展开的一种有效手段。

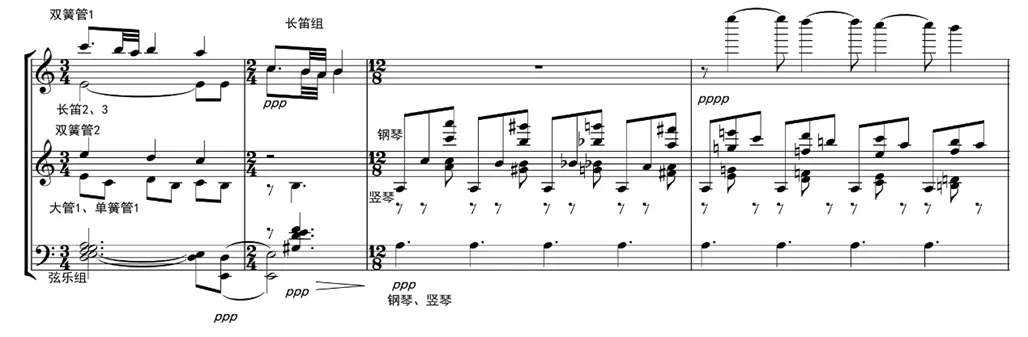

谱例1:《第五交响曲》,mm.23-25

在坎切利的作品中,以谱例1形态做直接对置的音乐呈现是最为常见的。这种对置不仅在力度上表现出极强与极弱的对比,而且在节奏上呈现出快速跑动与休止进行相对比,同时在织体与音色上表现为单一线条同度强调式织体与竖琴独奏单音式织体的对比。

由谱例1可以看到,坎切利虽然对此处的材料安排与织体设计有所区别,但是主体音色以全奏-竖琴独奏-全奏的三部性原则进行布局。从细节来看,音色对置的运动是从乐队全奏强奏,切换至竖琴纯音色,再切换至木管低音乐器、弦乐低音乐器、整体铜管组、打击乐器构成的混合音色的运动过程。由谱例1音色对置的大幅度变化还能够看到,随着音乐织体的变化,音色对置成为坎切利最为重要的一种音乐展开手段。

谱例2:《第七交响曲》,mm.83-86

在谱例2中,作曲家在第84-85小节之间使用音色对置手法。音乐由木管音色与弦乐音色构成的混合音色瞬间切换至钢琴与竖琴构成的混合音色,两个不同音响体的横向对置不仅在材料、音色、织体上产生变化,且更进一步表现出情绪的巨大变化。

通过更进一步的观察能够看到,在第83小节运动至第84小节时,前景音色层也发生了音色变化。其主体音色由双簧管转换至长笛组音色,完成木管组内部的音色变化。这里需要指出的是,除音色变化外,长笛音区下移八度,主题材料的浓度也从一件乐器演奏转换为四件乐器演奏。音区的降低与浓度的增加令整体音乐产生出无奈、落寞、沮丧的情绪,意欲突出整体音响的浓郁与黯淡。同时,坎切利在此处还运用低音吉他以中弱的力度拨奏,将其浓重浑厚的音色发生充分共鸣以支撑乐队低音,这种手法混合低音提琴与低音大管最低音的演奏使此处音响散发出浑厚、浓重的气息。

随着听觉的惯性发展,听者期待下一小节低沉音乐情绪的继续蔓延,但坎切利却在第85小节做出鲜明的音色对置,钢琴、竖琴在其灵动的音区轻描淡写,瞬间收束整体音响,令音响轻薄之感缓缓流出。

由上述一系列的设计能够看到作曲家在其交响乐作品中对戏剧性的追求,对乐队浓淡变化的追求、对音色瞬间对置的追求。

除上述几种音乐对置手法之外,坎切利常常在一个主题或一种材料陈述过程中使用音色对置的手法,但这种音色对置常常是背景层音色的对置,并不十分鲜明,诸如:

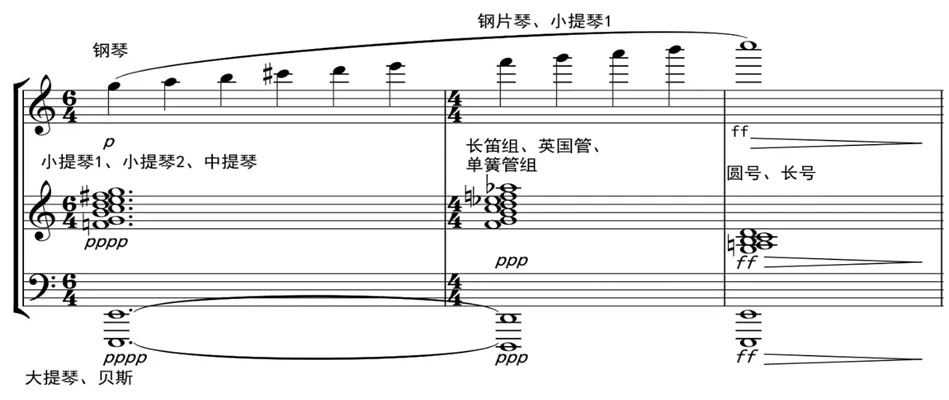

谱例3:《第四交响曲》,mm.45-47

在谱例3中,坎切利设计钢片琴担任旋律声部,这三小节的背景层均为长音柱式和弦支撑。作曲家对一个仅三小节的完整旋律线条的背景层的音色设计频繁变化,其并无采用背景层逐渐转换的方式呈示音乐,而是处理为音色不断对置的直观感受。这种利用背景音色对置的手法有效地凸显出钢片琴音色承担的旋律声部的手法,不仅令此处整体音响展现出丰富的表现力,而且显示出坎切利对细致音响的追求。

旋律声部的钢片琴音色在将不同的背景音色连接过程中,由于其低音区音色与弦乐器拨奏音色相似,因而起始处使用弦乐队做背景层音色能够有效形成背景与前景融合的音响体。后,在钢片琴声部上行通透的音阶式运动混合独奏小提琴泛音式叠色处理的前景层下,作曲家将背景层音色更换为木管,以期更加有效地突出此处的旋律线条。当旋律线条长音状呈现呼之欲出之势时,音乐的灵动之感即刻被音色的变化、力度的突变强行割裂,铜管背景层的转变令此处的音乐性格瞬间发生改变。为更进一步观察此三小节的音乐运动,做缩谱如下。

谱例4:《第四交响曲》,mm.45-47

由谱例4一系列音色对置手法的使用能够看出,坎切利已将音色对置作为推动音乐发展的一种有效手段。同时,其音乐作品中设计大量的音色对置手法与其创作意图有深刻的关联。坎切利七部交响乐作品主要是描绘性的,受压迫者与压迫者两种形象的呈现是非常清晰鲜明的,而音乐形象的改变除依赖旋律音高、节奏、织体形态的变化外,音色也是其改变音乐形象的一大利器,所以音色对置便成为作曲家进行音乐形象表达的最有效手段。

二、高频度的音色节奏变换

音色节奏主要是指在音乐作品流动过程中,作曲家对于音色变化频率的设计安排不仅与整部作品的配器布局、主题材料展开、乐曲的结构安排有密切关联,而且也更进一步体现出作曲家个人的音色建构风格,以及作曲家对整首音乐作品结构的控制。如在一部作品的整体结构中、次级结构中、不同段落中的音色节奏安排、音色变换频度安排,都直接指向音乐横向运动过程中的音色节奏变化的布局问题。因而,考察作曲家对于音色节奏的设计,对于掌控一部管弦乐作品具有至关重要的作用。

坎切利七部交响乐作品的结构思维与传统结构思维差异较大,在其管弦乐队的呈示过程中音色节奏便转换较快,因而高频度音色节奏的变换成为作曲家颇具个性的音乐语言。首先,在坎切利的七部交响乐作品中,音色节奏的高频度变换不仅出现在作品的展开段落中,在乐曲的陈述部分、呈示部分也是显而易见的。其次,坎切利对于音色转换通常采用两种形态,一种是比较常见的音色直接对置,另一种便是采用局部叠加的方式呈现出多种不同构造的音色变换处理手法。在音色直接对置的表现过程中,横向音乐运动的色彩对比由于多样音响体的横向拼贴,而使音色转换成为音乐发展的主要驱动力。不论是同乐器组的、不同乐器构成的音响之间转换,亦或是不同乐器组构成的音响之间转换;不论是纯音色构成的音响之间转换,亦或是混合音色构成的音响之间的转换,音色都以核心力构成要素的身份与音乐构成的其他参数共同创造出作曲家意欲描绘的音乐画面与作曲家意欲诉说的内心情感。

下面,选取坎切利最后一部交响曲《第七交响曲-结语》的一个呈示性段落第42-68小节做详尽的音色节奏剖析。在这个呈示性段落中,音色的变化既有直接对置型的转换,也有逐层递增或逐层递减式的转换,并且多种乐器音色在此段落中均得到呈现,音色较为多样化。

(一)音色节奏的变化频率

《第七交响曲》自第42小节开始是全曲的第二个主题,此主题以坎切利最为擅长的缓慢柔板呈现,这种具有回忆性的、悠远哀伤的材料与作品起始处的军队主题形成鲜明对比。同时,这个哀怨主题象征战争中格鲁吉亚人民的忧伤,并采用整体弦乐队的纯音色进行呈示。这里需要说明的是,在此主题出现之前乐队塑造出的是胜利般的军队进行曲情绪,在乐队全奏之后进入的pppp弱力度纯音色片段与之前强烈的乐队全奏形成鲜明的力度对比、音色对比,此处音色便以对置的形式变换。

从音响体本身出发,弦乐温暖的弱奏与乐队全奏的呼啸之间形成的音色对比是非常强烈的。从音乐情绪的角度出发,有力的全奏有效展示出强烈的军队硬度,而弦乐的温暖最直接表现的就是人性关怀,因而这种对比不仅具有强烈的戏剧性效果,还与坎切利作品中隐含的象征意义非常吻合。

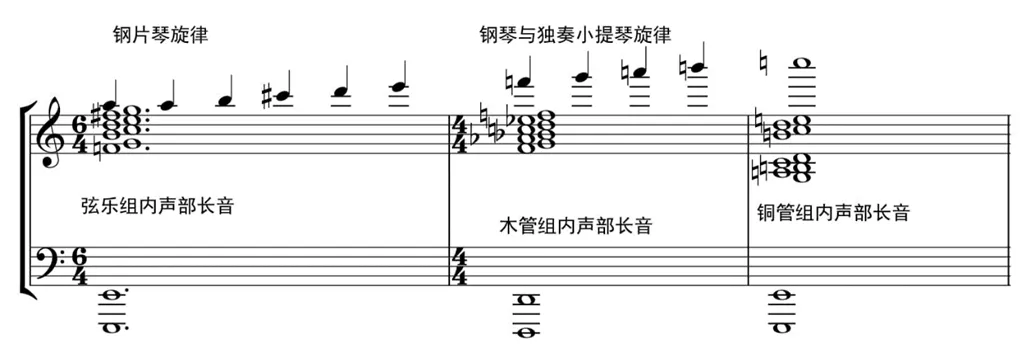

谱例5:《第七交响曲》,mm.42-49,第二主题的第一次陈述。

谱例5选取的是第二主题第一次呈示的八小节,在这一过程中音色发生三次直接对置的切换,音色节奏变换频度高。音乐行进至第45小节时,音色直接对置,形成弦乐队与一支长笛的音色转换,此长笛纯音色演奏约十秒持续音;一小节之后的第46小节,音色再次切换回整体弦乐队;在第48小节处,音色再次直接对置转换至整个长笛组四件乐器;至此,第二主题的第一次呈示完成。由此细节变化能够看到,坎切利对于音色的变换并不完全以乐句结构为单位,这与其电影音乐的创作思维有直接关系。

从细节来看,第42与43小节的主题陈述显示出材料在一个乐器组内的扩大手法,以及坎切利对乐队音响浓淡变化、对音乐情绪细微要求的生动表现。除此之外,谱面显示第二音与第三音的瞬间浓度的变化是通过第一小提琴与大提琴的参与完成的,也就是说从乐器的向位角度出发,第一小提琴与大提琴的音色能够有效的将第二小提琴与中提琴的声音包裹起来。同时,这里大提琴的演奏音区属于其中高音区,虽然是pppp的弱奏表现,但由于其乐器属性的自然原因使声音仍具有一定亮度与饱满度,因而在这里大提琴与第一小提琴的融合会瞬间为音响增添一定的紧张感,由此能够看到坎切利在弦乐组内部做出的细致音色要求。

弦乐组在第43小节最后一拍运用齐奏做短促清晰的强力度三连音拉奏,如此不仅使纵向音高形成碰撞音响,而且使此处音乐凸显出一种不协和的震颤感。这里快速短促的三连音材料的闯入是坎切利常见的材料并置手法,并且具有强烈的象征意义。作曲家意欲在一幅受压迫的格鲁吉亚人民忧伤哀怨的画面中,增添压迫者的粗暴闯入形象。

此处作曲家设计整个弦乐组做同音演奏的要求使音响更加集中、浓度更强,其中第一小提琴与第二小提琴要求G弦上演奏、低音提琴位于其极限音区,ffff的强奏要求与第44小节纵向小二度的音高叠置使整体音响突兀、有力、尖锐、紧张。此处是坎切利《第七交响曲》中第二主题第一次的陈述,也是全曲第一次出现其最擅长的广板段落,所以坎切利通过调式色彩、音高选择、音响浓淡变化,乐器演奏音区、音色细致安排等多种表现手法演绎“作曲家心中的忧伤”。

此段落的第一次音色变换是在第44小节,坎切利通过弦乐队渐强推动做突然的音色对置而形成;音乐行进至第46小节后,此段落的第二次音色变化发生,坎切利依旧选择音色对置的手法回归第二主题开始的陈述时的整个弦乐队,这也是在音色直接对置的范围内追求音色统一性的一种手法。第46小节采用与第42小节同样的音乐写作手法,同样呈现出的是一种弦乐组内部逐渐扩大化的表现。主题材料的陈述线条同样由四个音构成d-be-f-be,随线条中每升高一个音,弦乐队的浓度就提升一步,从而形成弦乐组内部的扩大。

坎切利非常细致的追求每一个音高所产生的音响浓度的变化,最后在F音位置上呈现出多声部的高叠和弦,其音高涉及整个bB大调自然音阶,这个高叠和弦由于持续两拍的弱力度演奏而充分展现出一种和声张力,并晕染出蠢蠢欲动的情愫。

此段落的第三次音色变换同样采用音色对置手法,音色瞬间切换至长笛音色。这里,坎切利运用长笛组乐器演奏三连音的进行,以呼应第43小节处弦乐组快速的三连音跑动材料,但是力度上弱奏的演奏并没有突出强烈的戏剧性对比。两支长笛与一支中音长笛在其低音区缥缈无力地吹奏一个同度线条,其不稳定的声音为整体音乐增添一定的动荡感,以呼应第二主题的情绪。

在第42-49小节第二主题第一次陈述的柔板进行过程中,作曲家使用三次音色对置的创作手法并没有使这八个小节杂乱无序,其材料的统一、乐器音色的呼应使这个局部获得音色的统一,但音色节奏变换的频度是非常高的,此处已呈现出3小节-1小节-2小节-2小节的音色节奏更替。

除此之外,作曲家在这八小节内做非常慢速的运动与频繁改变的节拍,其目的是要塑造一种散板的、自由的、缓慢的、哀伤的音乐情绪。其变换节拍的手法令音乐进行不受固定节拍的限制,达到类似于散板的音乐陈述方式,如此能够更深刻地表现出音乐中的象征意义。

其次,第二主题第二次呈示的十小节(第50-59小节)过程中,音色的变换主要通过逐渐递增与逐渐递减的方式发生。同时这十小节材料在呈示过程中每一小节音色均有不同变化,这种频繁的、活跃的音色变换使第二主题简洁的材料呈现更具动力性。此处乐器音色递增的形式非常鲜明,以至于音色节奏变换的频度非常高,最终形成中间厚两边薄的音响状态。从细节来看,音色变换的过程表现为:

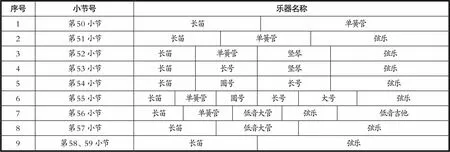

表1.《第七交响曲》第50-58小节音色变换情况

序号小节号乐器名称 1第50小节长笛单簧管 2第51小节长笛单簧管弦乐 3第52小节长笛单簧管竖琴弦乐 4第53小节长笛长号竖琴弦乐 5第54小节长笛圆号长号 弦乐 6第55小节长笛单簧管圆号长号大号弦乐 7第56小节长笛单簧管低音大管弦乐低音吉他 8第57小节长笛低音大管弦乐 9第58、59小节长笛弦乐

从表1中能够清晰地看到坎切利对于《第七交响曲》第二主题第二次呈示过程中所进行的音色变化。作曲家最开始设计一个由长笛与单簧管构成的木管组纯音色,后逐渐扩大至整体乐队全奏音色,最后再递减至长笛与弦乐构成的混合音色的整体音色变化过程。

(二)主题要素关联下的音色节奏

在《第七交响曲》第60-68小节是第二主题第三次呈示的八小节,此处音色节奏变换频繁。第60-63小节前期中音长笛音色与弦乐中提琴音色一直作为背景层音色铺垫,前景层音色主要建立在钢琴音色上,音乐行进至第63小节后半部分,音色切换至弦乐音色,第64小节再切换至长笛、圆号构成的混合音色,第65小节再切换至钢琴音色,第66小节切换至竖琴与钢琴构成的混合音色。

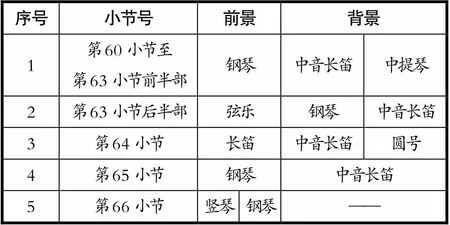

表2.《第七交响曲》第60-66小节前景与背景层音色呈现情况

序号小节号前景背景 1第60小节至第63小节前半部钢琴中音长笛中提琴 2第63小节后半部弦乐钢琴中音长笛 3第64小节长笛中音长笛圆号 4第65小节钢琴中音长笛 5第66小节竖琴钢琴——

从表2清晰地观察到,此处音乐的背景层表现为长音持续性织体形态,作曲家持续使用中音长笛承担演奏,时而加入其他乐器,此处音乐的前景层音色变换频繁,音色节奏的活跃为此处缓慢的音乐情绪增添了动力。

进一步观察此八小节能够看到,第60小节承接前一乐句第59小节,背景音色除承接前面中音长笛的持续音声部,更多表现为对置性变换。首先,此处突出的是钢琴音色,但是由于钢琴点状发音无延续的自然属性,作曲家采用中音长笛与中提琴音色做钢琴声部的踏板延留音。同时,中提琴分多个独奏声部拉奏隐含的钢琴声部四音线条g-ba-#f-a,使此二度音程材料更加清晰鲜明。由于中提琴分多个声部做出长音延续,因而在第63小节形成了纵向音高之间的半音叠置,即音高关系由第60小节协和和弦c、be、g逐渐变为多个小二度碰撞的不协和和弦。为便于观察做缩谱如下。

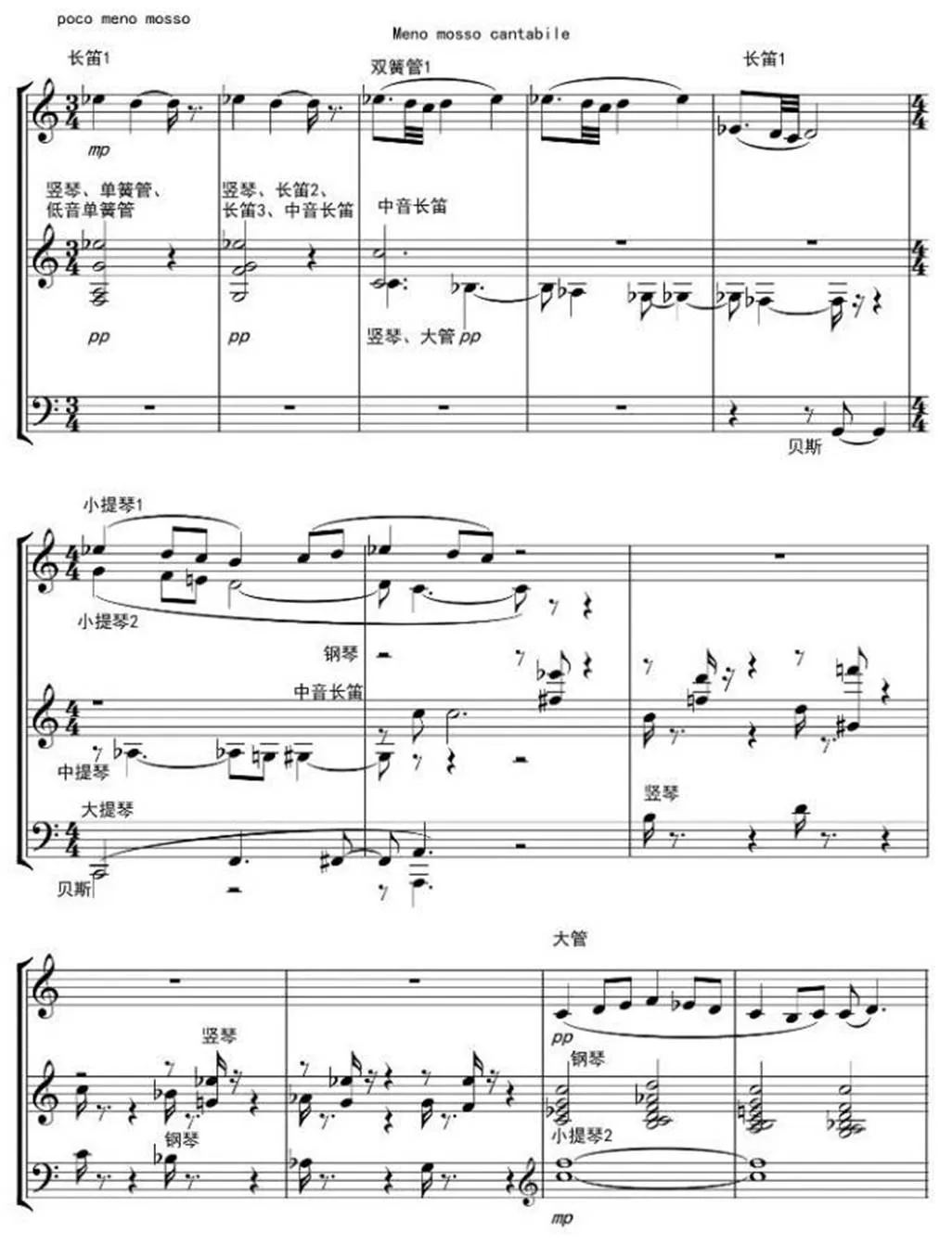

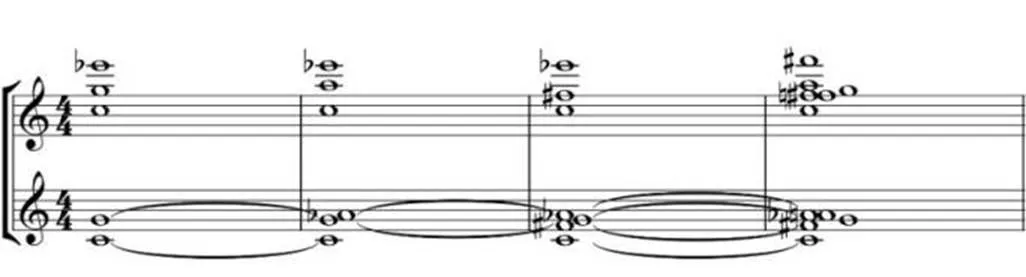

谱例6:《第七交响曲》,mm.60-63缩谱

坎切利不拘泥于传统,自由行走在传统与现代之间,各种调性、和声、音色等技法都服务于他的音乐表达。此处由于背景层变换是极其微弱的,因而人耳会自然集中于前景层钢琴声部,而前景层描绘出的是钢琴声部在横向时间移动过程中对弹拨乐器的模仿,令人产生联想。弦乐中提琴分为多个独奏声部的背景层中已经隐含多种半音碰撞,并最终于第63小节整体弦乐队的出现处达到最为碰撞的矛盾点。由此,能够看到作曲家对音乐细节有非常精细的要求,在材料统一的前提下,整体弦乐队的进入与前面钢琴声部再次形成音色上的对置切换,并在音乐情绪上也呈现出鲜明对比,这便是坎切利常用的戏剧性音乐发展手法。

坎切利在广板段落、柔板段落最常设计的主题材料便是音高级进进行,尤其是音阶式的下行进行,音高级进下行的自然属性使音乐情绪具有逐渐收束的表现力,更能够表现出哀怨伤感的情感,从《第一交响曲》开始直至《第七交响曲》,这种材料设计都随处可见。

在谱例6中,二度级进材料从小提琴声部换至第一长笛声部,但是抛弃第64小节中音长笛持续音化的背景层演奏,前景音色上的直接对置与力度上弱奏的直接并置再次为音乐增添戏剧性及动力性。在第66小节处,音色再次形成竖琴声部与钢琴声部的对话形态,钢琴与竖琴断奏式的音乐表达方式脆弱、单薄,象征着格鲁吉亚人民生命的脆弱与无力。坎切利音乐中最常见到的写法便是用少量乐器形成室内乐写法,以此来形成音乐中强烈的戏剧性与象征性。

由上述分析能够看到,坎切利运用高频度的音色节奏变换手法呈示主题,不同的乐器音色、不同的织体形式都是作曲家重新塑造呈示型乐句的常用手法。在音乐运动过程中,主题材料是非常统一集中的,但由于音色的频繁对置、力度的频繁对比使整个音响体更换画面,增强了音乐的戏剧性,因而音色节奏的变化已经不再以音乐结构为标杆。

三、展开性段落中的音色节奏与音乐织体交互

《第七交响曲》自第69小节开始进入第二主题的展开性段落,此处坎切利对第二主题展开的写法与传统创作中的音乐展开手法有较大差异,其材料上依然是建立在重复的基础上并没有过多的引申,其展开方式主要是通过多种音色手法与织体变化构成的。

谱例7:《第七交响曲》,mm.69-80

从谱例7能够看到,首先,第69小节与前面第二主题呈示部分的音色采用直接对置的手法做音色变换,音色由前面的竖琴、钢琴音色切换至此处的木管组与竖琴音色,呈现出与前面段落完全不同的音乐画面,对置感强烈。其次,在第69-80小节的第一个展开部分,音色的变换采用多种方式呈现,如音色直接对置、音色逐层增加、背景音色延续前景音色瞬间对置、前景音色延续背景音色瞬间对置等诸多手法的使用使此十二个小节的每小节音色均有不同程度的变化,有效的增添了音乐的展开动力。

在第69-70小节内,第一长笛声部担任前景音色并依旧保持二度级进材料,但是做内声部和弦的改变伴随的是乐器音色切换,内声部和声层由单簧管组音色转换至长笛组音色,但是此处由于前景第一长笛声部材料重复,背景竖琴音色的统一,而使和声层音色的变化并不鲜明,由此显现出作曲家对细节音色的精致追求。

在坎切利的交响乐作品中,作曲家极少使用具有温暖色调的乐器承担主题材料呈示,如双簧管、大管,但在《第七交响曲》中,暖色调乐器的使用频率明显提高,双簧管、大管演奏的片段逐渐增加,这些暖色调音色的使用均与作曲家的情感表达和作品的象征意义有直接关联。《第七交响曲》创作于1986年,此时的国内外政治环境明显好转,随着作曲家心中的哀伤与痛苦的逐渐减少,温暖柔情的色彩感更多。

在第71-73小节中,坎切利运用双簧管做二度材料的独奏呈示,此处表现出的是整体音色由长笛与竖琴构成的混合音色瞬间切换至双簧管、大管、圆号、竖琴构成的混合音色。在竖琴音色作为背景层音色的持续性表达过程中,前景音色展现出由冷色切换至暖色的音色运动。

除此以外,中音长笛作为长音持续声部始终贯穿,竖琴音色也始终贯穿,但在第70小节进入第71小节的音色运动过程中,两个异质音响体的对比特性鲜明,长笛与竖琴的音色延续并没有使音色切换的对置感减弱。这主要是中音长笛与圆号共同演奏的持续音线条形成混合音色,已难以察觉持续音声部音色的延续,而双簧管、单簧管、大管、圆号等新乐器音色的加入更加凸显这两小节音色之间的对置性。

还要指出的是,在第71小节作曲家对二度材料做织体形态的变化处理,形成双簧管声部的旋律层、中音长笛与圆号的持续音层、竖琴与大管为主体的低音线条层,共三层形态。二度音高材料的不断重复是强调语气的一种重要表达,因而此处音乐情绪表现出的是愈演愈烈的哀伤与无可奈何的诉说。同时,在低音线条连续级进二度下行的运动过程中,坎切利追求每一音高音色的变换,这种变化是通过音色的逐层叠加形成的。同时,坎切利在旋律声部音色并不改变的状态下,不断变换背景层音色,音色节奏的变换频度非常高。背景层随着每一个低音的下行,线条在浓度与厚度上的表现更加强烈,低音线条也由两件乐器开始逐渐扩大至多件乐器,但是此低音线条的骨架音色仍由大管与竖琴奏出。尤其每一件乐器加入后便形成持续音织体的演奏,多个持续音线条在纵向上愈演愈浓,形成乐队的逐渐扩大态势。由低音线条的音色设计能进一步观察到坎切利对于乐队低音浓度的要求,以及对整个乐队音响低音层的强调。作曲家对乐队低音的强化与作品承担的情感表达、作品具有的象征意义有直接关联,也是作曲家追求精致音响的深刻表达。

在第69-73小节的音乐运动过程中,各个声部主要围绕二度音程bE、D两音不断重复,织体形态在第71小节处改变一次,而音色在每一小节均有改变,变化程度非常活跃。由此能够看出,坎切利运用非常简洁的材料,利用织体与音色等手法不断推动音乐发展。同时,进一步观察此局部与前后音色之间形成的是音色对置的关系,此处作曲家强调的是木管音色,此前作曲家强调的是钢琴、竖琴音色,后面再对置出现弦乐音色。由此可见,音色对置手法是坎切利在音乐发展过程中最常使用的手法,以此来突出音色变换的新鲜感,强化音色变化在音乐发展过程中的动力。

音乐进入第73小节时,前景音色从双簧管音色切换至长笛音色,在第73小节低音声部的最后位置,低音大管与低音吉他在乐队低音区做混合音色的、强调式的浓重演奏,这种音色呈现使听者对于情感的需求更加渴求,故而在第74小节整体弦乐队以音色对置形式的出现凸显出音乐强烈的满足感。一小节后的第75小节尾部,音色再次变换至钢琴、竖琴、中音长笛构成的混合音色形态。音乐行进至第79小节时,音色再次变换为大管、竖琴、第二小提琴形成的混合音色。在这一过程中有些乐器音色是持续性的,如钢琴,但是在音色变换的位置由于织体改变、音色差异性大、演奏方式变更、节奏力度等多方面因素的变化而使整个音响体发生变化,因而这种持续性音色的存在并不影响音色对置情况的频繁出现,音色节奏变换的活跃度颇高。

通过进一步观察第74小节能够看到弦乐声部仍采用二度音程材料,作曲家在此处非常追求调性音乐的进行,c小调浓郁饱满的主-属进行令前期音乐的不协和感得到满足与释放,而圆号音色在弱力度的演奏要求下,宛如弦乐的回声一般悠远。第75小节后半部分,音色以对置形式切换至钢琴、竖琴音色,此处音乐织体所表现出的形态与第65小节处一致。同时,此处中音长笛声部以点状形式呈现第二主题的二度音程材料,竖琴低音声部同样以点状形式呈现此二度音程材料,钢琴声部亦是如此。

从谱例7中能够看到,音乐在第79小节呈现出《第七交响曲》中第一次大管独奏片段,其音色音区的选择令这个独奏线条非常温暖,与前后音乐形成鲜明对比。虽此处钢琴音色是具有延续性的,但是钢琴声部柱式和弦的演奏是在模仿教堂钟声的击奏,具有强烈的象征意义,一把第二小提琴泛音的独奏呈现也为整体音乐带去透明纤细的“光环”。

普劳特曾说:“获得管弦乐色彩的对比与变化的方法,实际上是无穷无尽的,不可能下一条固定的周期率来规定究竟应临到什么时候该变化音色。”[1](P127)但是,在共性写作时代的传统音乐作品中,我们把握到的是音色节奏的更替常常显示出一种共性的规律,即以音乐结构为依据进行音色的变化。首先,在音乐作品的陈述阶段与呈示阶段,音色节奏的设计是较为平稳的,音色变换的频度较低,乐曲的音色保持在一个相对统一的范围内进行展示,而音色对置现象较少涉及。其次,在音乐作品的展开阶段,由于情绪的递进、戏剧冲突的激增、分裂分解化结构的细碎、动力性的推动、和声的频繁变化等诸多音乐表现手法的变化使音色节奏的变化也必然加快。因而,此处音色节奏的设计是较为活跃的,音色变换的频率较高,音色之间的变化呈现出明显不同于陈述段落的的手法,音色对置手法也大量使用以增加戏剧冲突与音乐的动力化。简言之,在传统音乐作品中,音色节奏变化幅度与作品结构有紧密联系,并与体现结构特征的诸多表现手法相对应。

然而,这种不成文的规定在20世纪以来的作品中被逐渐打破。虽然音色节奏的变化还是无规律可言,但是音色节奏在现代音乐作品中的地位越来越得到重视,其不再以结构的变化为标杆做音色的变换。如在陈述性的段落中,也常常能够看到作曲家对音色节奏做细致化的深入要求;“在音乐展开过程中,虽然音色节奏变换活跃、色彩变换频繁,”[2]但是“如何能够在变化中见统一,在跳荡缤纷的音色变换之中形成色调上的层次感和连贯,有序的发展逻辑,避免色彩兴之所至的随意挥洒,却应当成为处理展开过程中横向结构音色布局时最基本的考虑。”[3](P65)

通过上述一系列对坎切利作品中音色的剖析能够看到,作曲家虽立足于传统的主题、调性、和声等音乐构成要素,但音色变化的多样性已俨然成为其作品有效运动的重要张力,也成为坎氏与其他作曲家区分的重要标志。

[1](英)普劳特著;孟文涛译.管弦乐法教程(下册)[M].北京:音乐出版社,1955.

[2]王明.乔治·利盖蒂《气氛》的音色-织体在横向结构中的布局[J].齐鲁艺苑,2016(2).

[3]杨立青.管弦乐配器教程(第三卷)(下)[M].上海:上海音乐出版社,2012.

J614.4

A

1003-1499-(2020)03-0083-08

任佳(1983~),女,博士,江苏师范大学音乐学院讲师。

江苏高校哲学社会科学研究项目“改革开放以来当代江苏作曲家群研究”(编号:2019SJA20926)阶段成果;江苏师范大学人文社会科学研究基金项目“改革开放40年视域下江苏作曲家群管弦乐创作整理与研究”(编号:18XWRS006)阶段成果。

2020-05-25

责任编辑 春 晓

——陈竖琴