对北方菩萨造像典型特征的几点认识

文 贾 朋

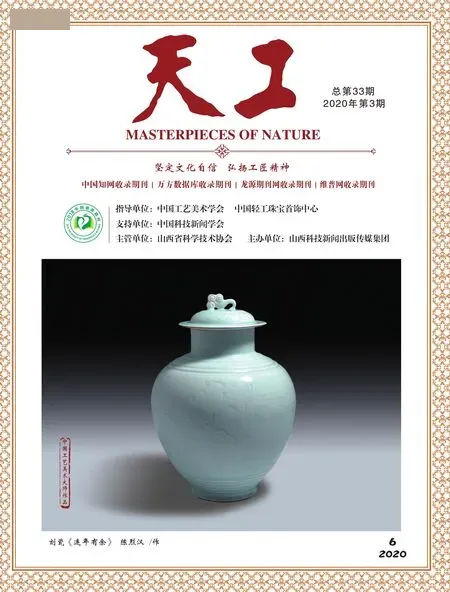

图1:云冈石窟第10窟前室西壁上层龛交脚菩萨

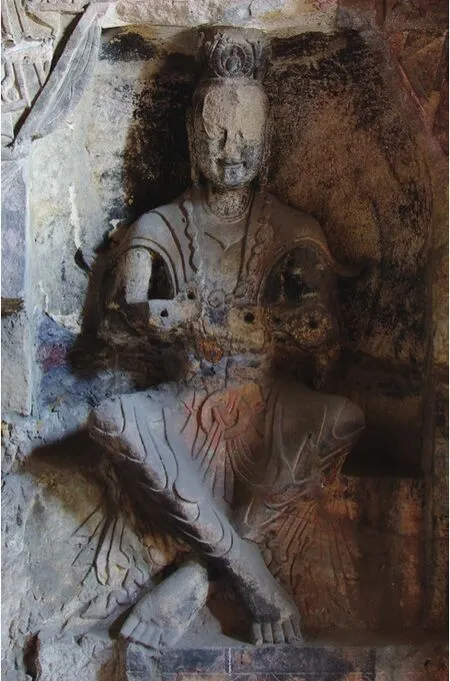

图2:云冈石窟第35窟东壁佛龛交脚菩萨

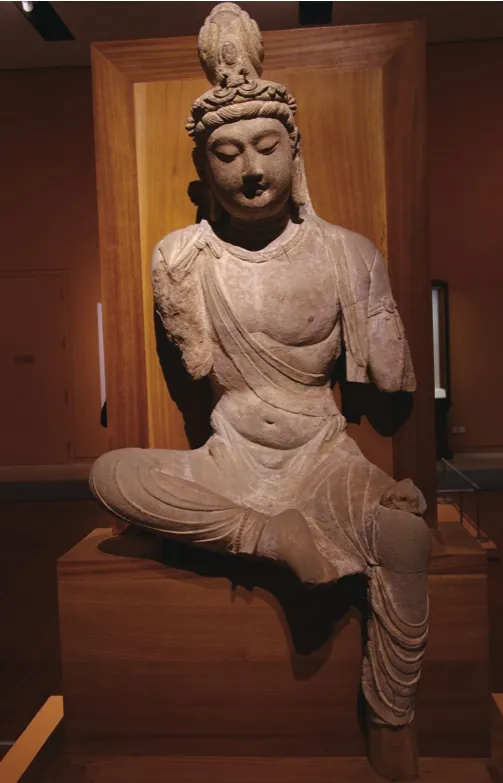

图3:龙门石窟宾阳中洞主尊右侧胁侍菩萨

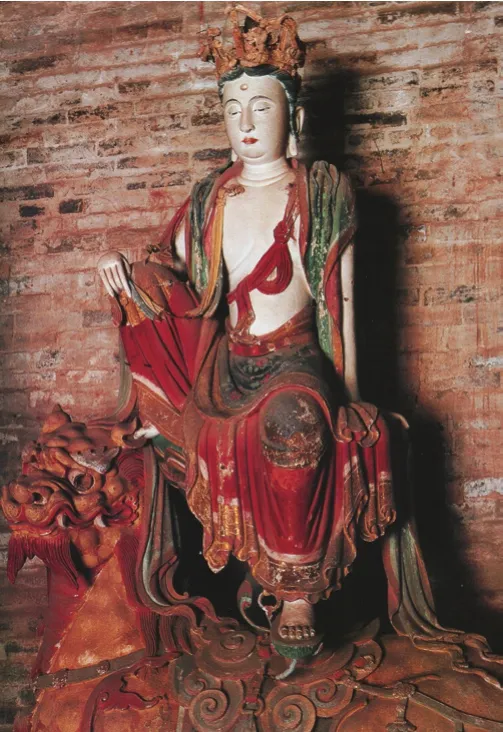

图4:曲阳修德寺遗址出土北魏永熙二年(533年)菩萨

自佛教传入中国后,不同历史时期的菩萨造像在面相、特征、服饰、技法、材料等方面有一定变化,菩萨造像技法也有很大不同,比如南北朝时期的菩萨造像就与汉代造像的雕刻艺术有明显不同,在技法上继承了印度陀罗与汉代雕刻艺术后,又结合了少数民族的服饰雕刻艺术,同时也为隋唐时代早期的菩萨形象奠定了基础。自佛教美术兴盛以来,上至皇室下至普通百姓捐舍资财,开窟造像,将自己和对家人的祈福镌刻在那一尊尊造型华美的佛教造像中。

对于这些菩萨像的造型问题,笔者有几点认识,下文按照时间先后顺序依次阐述。

其一,云冈石窟、龙门石窟中北朝菩萨着衣造型的变化。

云冈石窟造像就着衣形式而言,可分为两种类型,一种是北魏孝文帝服饰改制前的外来形式,另一种是服饰改制后的本土形式。两种类型的佛像着衣差异明显,菩萨也存在很大区别。例如,云冈石窟第10窟前室西壁上层龛交脚菩萨(图1),头戴宝冠,胸部有简洁的胸饰,臂部有臂钏,上身裸露,自左肩至右胁斜披有络腋,下身着裙。这种装束与河西早期洞窟实例相近,其源头则是来自印度贵霜时期犍陀罗的菩萨造像。北魏太和十年(486年),孝文帝开始服饰改革,全面吸收南朝礼仪制度,菩萨的帔帛也随之变成披覆双肩后在胸腹下交叉并敷搭向对侧手臂的造型,云冈石窟第35窟东壁佛龛交脚菩萨(图2),则在此基础上于帔帛交叉处穿玉璧,这种造型应该是吸收了东汉石像画中的装饰元素。此外,该菩萨胸部还装饰璎珞,整体造型向华丽的视觉表征转变。

孝文帝迁都洛阳以后,开启洛阳佛教文化中心,龙门石窟造像部分延续了云冈造像特征,但同时也出现了一些新元素。龙门石窟宾阳中洞主尊右侧胁侍菩萨(图3)的着衣造型,较此前实例有明显变化,比如帔帛覆盖双肩后下垂至膝盖间后才交叉并敷搭向对侧前臂,且明显变得宽大。而且,脖颈下垂的璎珞也变得华丽起来,并随帔帛的下垂、交织而发生相应变化。该菩萨着外短内长的两层裙裳,双腿被覆盖,只露出双足,裙裳正面有下垂的束带,两腰侧还表现挂坠饰物和带结的垂带,完全是一副贵族女性的装束,与云冈石窟较早的那种质朴外来着衣形式差异非常明显。

其二,曲阳北朝白石造像中的菩萨造型。

以曲阳为中心的白石造像崛起,是受当地金铜佛像和洛阳石窟造像的双重影响形成的。曲阳修德寺遗址出土的大量白石造像,集中体现了该地区北魏晚期至隋代的造像面貌,其中就菩萨数量而言,主要在东魏前期开始明显增多,东魏后期至隋代占绝大多数。曲阳修德寺遗址出土北魏永熙二年(533年)菩萨(图4),是一尊立于覆莲座上的背屏式菩萨像。该菩萨的头冠、项饰、帔帛和裙裳的表现形式,与上述龙门宾阳中洞胁侍菩萨高度相似,可能该像因尺寸较小而省去了华丽的璎珞,但可以清晰看出,定州系北魏晚期菩萨像直接受到来自都城洛阳的影响。

曲阳修德寺遗址出土北齐菩萨(图5),在造型上较北魏永熙二年菩萨像有很大变化,帽冠较小,项饰被一小圈璎珞所代替,帔帛变得贴体且窄小,使饱满厚实的躯体特征得以完全呈现出来。两肩下垂的璎珞于下腹处交织后向两腿外延伸,形成一个纤秀的形。该菩萨下身亦着裙裳,只是其质感特别轻薄,包括正面和两侧的垂带,都是接近于线刻的浅浮雕表现。这尊菩萨整体上似乎在追求一种饱满圆润的躯体特征,与同时期佛像的审美趣味高度一致。北齐时,中原北方造像人体特征开始明显转型,应该与该时期海上丝路的畅通和再次引进印度笈多艺术造型样式有关。

其三,中原北方唐宋时期菩萨造型。

太原天龙山第21窟菩萨①该菩萨像头部是后修补的,但保留了原作的基本特征。(图6),头挽高髻,戴小冠,项饰是一圈璎珞,上身裸露,两臂有臂钏,自右肩斜向左胁有络腋,下身着裙,衣装贴体。可以看出,这尊菩萨较曲阳修德寺遗址出土北齐菩萨有很大变化,除了服饰外,人物躯体特征区别尤为显著。北齐菩萨虽然重视躯体特征表现,但自身并无明显的肌肉起伏关系,而唐代菩萨人物躯体的肌肉起伏明显,肌体极富表现力,且躯体裸露部分很多,与印度笈多艺术有诸多相似之处,显然是受到后者这种域外造像之风的影响。盛唐造像风尚,对中晚唐及五代的菩萨造像形成深远影响,并延及宋辽时期。

长子崇庆寺三大士殿的观音菩萨②党小娟、吴红艳等著作文章《山西长子崇庆寺泥塑中金属构件的金相学分析研究》,《敦煌研究》2011年第6期。该研究从崇庆寺泥塑中提取金属构件进行科学分析,认为这是北宋以前之物,据此可推断该寺彩塑菩萨下限为北宋。(图7)是北宋作品 ,作游戏坐,上身裸露,胸腹部表现有络腋。两肩部表现有下垂帔帛,该帔帛较为宽大,不仅覆盖两肩,还制造了起伏多变的褶皱。下身着两层裙裳,均在下垂与披覆关系中呈现丰富的褶皱变化,其衣纹线条穿插关系虚实相间。这种菩萨着衣造型,与敦煌莫高窟第328窟西龛内北侧初唐菩萨像大体相似,明显区别在于前者帔帛宽大并富于起伏变化,而后者则显得内敛含蓄,更突出躯体表现。可见崇庆寺三大士殿的观音菩萨着衣形式主要是源于唐代的菩萨造型。

上述几点认识,是按照菩萨造型特征的演化先后次序来阐述的。云冈石窟中两种着衣类型菩萨的转变,实际上是外来造像形式本土化的真实反映,这种本土化进程,随着北魏孝文帝迁都洛阳后进一步发展。在以曲阳为中心的白石佛像中,菩萨基本着衣形式变化并不显著,但其雕刻样式和人物躯体特征却发生明显变化。盛唐以来,中原北方菩萨造像再次受到域外造像影响,出现了衣装轻盈华丽、重视人体肌肤表现的新风尚,这种表现样式的影响力持续到宋辽时期,只是相对而言,宋代菩萨造像世俗化特征更加明显。

图5:曲阳修德寺遗址出土北齐菩萨

图6:太原天龙山第21窟菩萨

图7:长子崇庆寺三大士殿观音菩萨像