先秦时期皖江流域渔猎经济的考古学观察

□汪启航

先秦时期的长江中下游地区长时间是中央王朝的间接控制区,直至周代以后,土著居民及部分迁居而来的国族被周王朝就地册封、承认[1]。农业是这一时期社会生活的基础,但同时,在水网密布的南方,动植物资源非常丰富,具备渔猎活动的天然有利条件,因此渔猎亦是经济生活中的重要活动。渔猎指的是捕捉鱼类,射猎禽兽,以此来获得生存所需要的肉类食物。 应当说,在先秦时期的皖江流域,古人所食的绝大部分肉类都来自渔猎活动。这些肉类除了在少数情况下用于祭祀等公众活动,其余均为满足日常生活所需①在周代,君主和贵族有时会根据礼制将捕猎的最贵重的肉制品用于祭祀、招待宾客等,史料中有记载,《礼记·王制》:“天子诸侯无事,则岁三田:一为干豆,二为宾客,三为充君之庖。 无事而不田曰不敬,田不以礼曰暴天物。 天子不合围,诸侯不掩群。 ”孔颖达正义:“干豆……先干其肉,是上杀者也。 二为宾客,中杀者也。 三为充君之庖,下杀者也。 ”所述即为上层畋猎之事。。 皖江是长江安徽段之别称, 自西向东全长共300 多公里,皖江流域涵盖了淮河分水岭以南、皖南山区以北的大部分区域, 占安徽省面积的将近一半。 皖江流域地形地貌多样,既有长江沿岸典型的河谷平原,也有黄山、九华山北麓的丘陵等②由于淮河流域与皖江流域之间的江淮地区在先秦时期的考古学文化有着较大差别,尤其是夏、商王朝的兴灭与江淮地区关系颇大,而皖南地区由于天堑阻隔,呈现出不同的考古学文化,因此受制于考古资料的公布,本文所指的“皖江流域”比广义上的皖江流域稍小,大致为以皖江为轴两侧巢湖以南、皖南山区以北的平原、丘陵区。。

中华人民共和国成立后, 安徽考古事业蓬勃发展, 皖江流域的先秦聚落遗址不断被发现、发掘,包括潜山薛家岗、安庆张四墩、含山大城墩等,出土了大量的遗物,为了解皖江流域先秦时期的生业模式提供了重要的资料, 也使该流域先秦社会经济研究受到了更多关注[2]。透过皖江流域先秦时期遗址发掘的相关资料,对其渔猎经济进行考古学观察,探究其渔猎经济形态, 有助于丰富区域经济史内容,使我们更准确、更客观地认识先秦时期长江中下游地区的经济发展轨迹。

一、皖江流域先秦渔业工具

渔业活动自古以来一直是人类的一项重要的生存模式, 从我国东北红山文化中丰富的渔业文化遗存[3]、辽东半岛先民捕捞海洋生物[4],到三峡地区史前遗址出土的渔猎工具[5],大量的考古资料证明, 史前时期就有人类频繁地进行渔业活动。 在皖江流域,史前时期基本未见捕鱼工具, 似乎可以认为渔业在这一时期并不发达, 但陶片中常夹有蚌末的现象说明还是有食用水生动物的[6]419。 不过,先秦时期的皖江流域发生了改变, 几乎所有遗址都出土了渔业工具,有石器、骨角器、陶器、铜器等,种类较为齐全。 陈业新先生曾对先秦时期的渔猎经济进行考证, 将捕鱼的器具分为渔网、捕鱼竹器和其他捕鱼工具[7]。 由于竹器易腐坏,所以皖江流域未见捕鱼竹器出土;渔网通常串接有网坠,是其重要组成部分;其他捕鱼工具主要为铜鱼钩。 以陶网坠和铜鱼钩为例,将其分为若干样式。

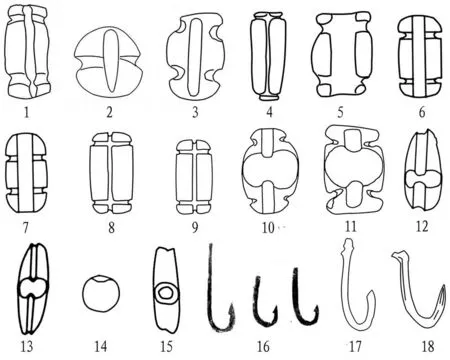

(一)陶网坠

1.潜山薛家岗遗址[6]435-576。 薛家岗遗址的新石器时代地层中未发现陶网坠, 但夏商周时期遗存中出土了较多的陶网坠。 该遗址的陶网坠绝大多数为泥质或夹砂灰黄陶,少量泥质或夹砂红褐陶; 形制上以瘦长形网坠为大宗,其余多为扁圆柱形,另有少量球形陶网坠。 器体上均有两道纵向凹槽,两端各有一圈横向凹槽。 最长5.2 厘米, 最短2.8 厘米。如:标本H25:45-1,夹砂红褐陶,器最长5.2厘米。 (图1-1)标本T34③:4,夹砂粗灰黄陶,扁圆球形,器表纵、横向各有一圈宽凹槽。 器最长5.2 厘米、最宽4.7 厘米、最厚3.7 厘米。(图1-2)标本T49⑦:3,泥质灰陶,扁圆柱形,两平面上各有一道短纵向凹槽, 近两端各有一道横向凹槽。 器最长4 厘米。 (图1-3)

2.安庆张四墩遗址[8]。 张四墩遗址出土了3 件商周时期陶网坠,均为泥质灰陶,圆角长方形。 标本T1③:3,两端及两侧面压有浅凹槽,两端的凹槽紧贴最外部。 长3.5 厘米、宽1.4 厘米。 (图1-4)标本T3②:2,形体较大,凹槽压制较粗深。 长3.3 厘米、宽2.8 厘米。(图1-5)

3.枞阳汤家墩遗址[9]。 汤家墩遗址出土了6 件陶网坠。 与其他遗址相比,汤家墩遗址出土的陶网坠体现出器形大、形制规整的特点。均为长方形,有两道横槽,一道竖槽,槽宽0.6~1.6 厘米、深0.5~0.8 厘米。 标本T7⑤:6,夹砂红陶,横断面椭圆形,长8.2 厘米、宽4.2厘米、厚3.5 厘米。 (图1-6)标本T7④:2,夹砂红陶,横断面椭圆形,长8 厘米、宽4.2 厘米、厚3.4 厘米。 (图1-7)标本T2④:4,夹砂黑陶,横断面为圆角长方形,长11 厘米、宽5.8 厘米、厚4.6 厘米。 (图1-8)标本T2④:6,夹砂红陶, 横断面为圆角长方形, 长10.8 厘米、宽6 厘米、厚5.2 厘米。 (图1-9)

4.马鞍山五担岗遗址[10]285-288。 五担岗遗址出土陶网坠较多,共26 件,根据整体形态差异将其分为四型。

A 型个体较大。 均为双槽,深凹面。 按平面不同形态可分为Aa 型和Ab 型。

Aa 型两端圆头,侧壁圆鼓,侧壁近两端处各有一道纵凹槽。标本H2:8,泥质红陶,素体。 长6.8 厘米、宽4.4 厘米、厚3.2 厘米。(图1-10)

Ab 型,两端平,两侧壁较直,侧壁近两端处有一道纵凹槽。 标本H2:33,泥质红陶,素体。 高7.1 厘米、宽4.8 厘米、厚3.4 厘米。(图1-11)

B 型整体呈球状,平面圆形或椭圆形,周圈有凹槽。 按剖面形态差异,可分为二亚型。

Ba 型相对较薄。 标本H66①:2, 泥质红陶,平面椭圆形,素体,直径2.6~3.2 厘米、厚1.9 厘米。 (图1-12)

Bb 型仅有1 件。 标本H2:29,泥质黑陶,平面呈椭圆形, 素体。 直径3.2~4.1 厘米、厚3.0 厘米。 (图1-13)

C 型平面呈长扁圆形。 根据平面形态差异,可分二亚型。

Ca 型两端较圆钝。 标本F2:10, 泥质红陶,素体。 长3.4 厘米、宽1.5 厘米、厚0.7 厘米。 (图1-14)

Cb 型两端较尖。 标本T33⑦:3,泥质红陶,素体。 长2.3 厘米、宽0.75 厘米、厚0.45厘米。

D 型为中间穿孔。 标本T33⑦:1,夹砂红陶。两端相对较平。穿孔较大,素体。长4.4 厘米、孔径0.2~0.35 厘米。 (图1-15)

通过对以上4 个遗址所出土的陶网坠进行对比、分析,大致可将先秦时期皖江流域的陶网坠依两端是否有凹槽、圆柱状或球状、横截面为圆形或圆角长方形、是否有穿孔这四个特点进行划分。 可以看出,在先秦时期,陶网坠是渔猎生活中使用非常普遍的工具,将网坠系在渔网上使其快速下沉,可提高捕鱼效率①关于网坠的使用,学者普遍认为是将其系在渔网上,借助重力使渔网能快速沉入水中,如湖北的武仙竹先生在《考古学所见长江三峡夏商周时期的渔业生产》一文中认为:“网坠不仅大而重,而且绳槽加工细致,可能用于沉入江水中的拖曳网,而有别于较小的流刺网和投网。”笔者也赞同这一观点。另有擒兽之网亦有挂网坠之说,因未有翔实资料,本文不作探讨。。

(二)铜鱼钩

图1 皖江流域先秦渔业工具

鱼钩是先秦时期另一项重要的渔业活动——钓鱼的工具。 钓,《说文解字·金部》:“钓,钩鱼也。 ”段注:“钩者,曲金也。 以曲金取鱼,谓之钓。 ”[11]299我国的鱼钩在史前时期就有不少出土。日本的渡边诚先生在20 世纪80年代曾对我国古代的鱼钩做过较为详细的整理[12],将中国古代鱼钩分为贝制、骨制、牙制、铜制和铁制。 大部分贝制、骨制和牙制的鱼钩都属于新石器时代。 先秦时期属于青铜时代,随着冶铜术的发明, 鱼钩也逐渐向铜制品过渡。 鱼钩的使用特点对材质提出了要求,既要坚硬又要有韧性,而铜鱼钩相对较小,所需铜料也不多,因此在冶铁术发明之前,青铜是制作鱼钩最理想的材质。 因而铜鱼钩一经出现,就很快排挤掉骨制、牙制鱼钩,成为广泛而大量使用的工具。 安徽地区在史前时期遗址中就有鱼钩的发现,但多出土于淮河流域,如蒙城尉迟寺遗址出土的骨制鱼钩[13],出土先秦时期的铜鱼钩共20 件,其中除霍邱堰台遗址[14]和涡阳盛双楼窖藏[15]出土的铜鱼钩外,其余都位于皖江流域。

1.贵池徽家冲窖藏[16]。1977 年在贵池县出土了14 件铜鱼钩,钩部呈三角形,有倒刺。 柄端有一道凹槽,便于拴绳子,最大一枚残长10 厘米, 两端间距9 厘米。最小的长3 厘米, 两端间距1.6 厘米。 (图1-16)

2.马鞍山五担岗遗址[10]129-130。 五担岗遗址出土了2 件铜鱼钩均无倒刺,1 件较大。 标本T20⑥:1,钩形,截面圆形较长,顶部有系线凹槽。 钩深较大, 钩尖微内撇。 长5.7 厘米。(图1-17)标本T33⑦:7,钩形,截面扁圆形,顶部有系线实突。 钩深相对较小,尖端锋利外撇。残长3.0 厘米。(图1-18)

3.含山大城墩遗址[17]。大城墩遗址出土了2 件铜鱼钩,形制相同,大小不一。标本T18⑨:7,弯钩形,柄端粗,高4.4 厘米。

先秦时期采用钓鱼的方式来捕获鱼类是十分普遍的,《论语·述而》 中记载“子钓而不网,弋不射宿”。 皖江流域不仅毗邻长江,同时各条支流以及众多大小不一的湖泊也为渔业的发展提供了便利。 上述3 处遗址所出土的铜鱼钩年代均在春秋中晚期至战国初期。 我国出土最早的铜鱼钩一般认为是河南偃师二里头出土的, 钩身浑圆,钩尖锐利,顶端有凹槽,没有倒刺[18]。 商周时期的铜鱼钩都较为相似, 同时开始出现倒刺,部分制作精致的鱼钩有纹饰,如北京延庆县西拨子村出土的一件铜鱼钩,柄端有三道竹节形纹饰[19];总体而言,皖江流域先秦时期出土的铜鱼钩与我国其他地区同一时期出土的铜鱼钩基本一致。 从形制上看,鱼钩几乎未发生巨大改变,直至今日,现代鱼钩仍保留着相同的制式。

二、皖江流域先秦狩猎工具①本文所探讨的狩猎工具,并不包括用于切割、肢解动物的工具,如石刀、铜削等。

受到环境、气候和本身材质的影响,能够保存下来的狩猎工具仅仅是当时的一部分,材质多为石器、骨角器和铜器;按照功用,可分为投掷器、尖刺器等。 先秦时期处于辉煌灿烂的青铜时代,青铜冶铸技术的发明和应用,使社会生产模式有了极大的变化。 不过,应当注意的是, 皖江流域在先秦时期尤其是夏商时期还处在由石器时代向青铜时代过渡的阶段,同时远离政治中心,对于青铜的冶铸和使用远不及中原地区, 加之青铜工具本身在青铜器中占较小比例,因此除了青铜工具外,依然有较多石质工具出土。

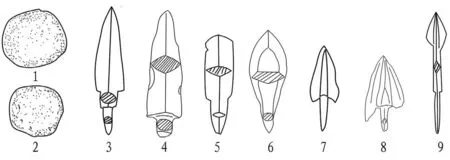

(一)石球

石球自旧石器时代开始就是重要的狩猎工具。 20 世纪50 年代,裴文中先生首先对其命名[20],此后不少学者对其做过研究。 通常认为石球作为狩猎工具,有着飞行中阻力小、速度快、运行稳定,击打时压强集中、杀伤力强的特点[21],是一种理想的投掷器。 在使用方法上,石球除了直接投掷,可能也会使用另一种方法——磻, 即用绳索将石球或石块系好投掷出去,《说文解字·石部》释义:“磻,以石箸隿缴也。 ”[11]193这种类似于古代兵器“流星锤”的用法,并非空穴来风,一方面在一些出土的石球上能发现系绳索的痕迹;另一方面,在民族学的调查中, 西南少数民族地区依然能看到使用类似的方法来驱赶牛羊, 有学者称之为“复合性工具”[22]。

先秦时期皖江流域出土的石球与其他地区的基本一致,按照外观形式,可分为扁圆体和椭圆体两型。 A 型为扁圆体,如潜山薛家岗遗址标本T20③:12,花岗岩。呈扁圆体,其中一面稍平而光滑,其余表面粗糙不平。 器两端及沿最大直径部位因长期砸、 锤而形成宽约2厘米的一圈粗糙表面, 与周围器表区别明显。器长径9.6 厘米,短径6.8 厘米[6]500。 (图2-1)呈椭圆体的B 型如马鞍山五担岗遗址标本T07④:2,青灰色,椭圆形,最大径5.6 厘米。(图2-2) 另一件标本T24⑤:2, 与第一件相似,最大径4.9 厘米[10]139。

(二)镞

镞是一种比较特殊的兵器②镞的主要功能为射杀生命,即战争和狩猎,笔者在此称之为兵器,符合大部分观点。在史前时期,人们用它来防备猛兽的袭击和捕捉动物,后来意识到它的杀伤性,逐步将它运用到战争中。此外,我国从使用木、石工具过渡到使用青铜工具,这时的工具种类还不算多,专业分工不细,很多工具在诞生后很容易出现一器多用的现象。, 仅有一个镞,也就是所谓的“箭头”,是无法起到应有的作用的,必须与弓以及镞之后的杆、羽组合成弓箭才能使用。 弓箭的最早用途是狩猎,它的使用给人类带来了更多的食物, 并且提高了自身的防卫能力, 由此确立了人类世界对于动物世界的优势。 镞的历史同样可以追溯到旧石器时代, 山西峙峪遗址出土了我国迄今为止发现的最早的石镞[23]。 皖江流域史前时期的镞主要为骨镞和石镞, 但由于保存条件等因素, 出土的多为石镞。 该流域在出土石镞、骨镞的基础之上,发现了大量先秦时期的铜镞,种类较丰富。 以下根据材质的不同,对先秦时期皖江流域的镞做初步整理。

1.石镞。 作为一种一次性消耗品,镞的生产需要大量的原料。 在新石器时代早期,由于磨制技术的不发达,骨质的加工难度较小,因此多为骨镞;新石器时代晚期,磨制工艺取得了巨大进步, 石镞开始大量使用。 在先秦时期,在铜镞被大量应用之前,出土的镞中多为石镞。

皖江流域先秦时期的石镞多为扁翼式,整体较为细长,横截面为扁菱形,镞身起脊明显,根据铤剖面的不同,可分为两型。 A 型石镞较多,铤剖面呈椭圆形,如马鞍山五担岗遗址出土的石镞标本H2:14,青灰色,铤残,剖面呈椭圆形[10]140。 (图2-3)又如潜山薛家岗遗址出土的标本T23③:5, 镞身平面呈三角形,横剖面呈扁菱形,有两翼,长铤,铤尾略残[6]507。(图2-4)B 型石镞铤的剖面呈菱形,铜陵师姑墩遗址出土的标本T5⑦:7,中脊明显,铤横截面呈扁长菱形[24]。(图2-5)安庆张四墩遗址出土的标本T1③:18,梭形体,铤、身合一,正面双脊,背面单脊,长5.9 厘米[8]。 (图2-6)

图2 皖江流域先秦狩猎工具

2.铜镞。我国最早的铜镞出土于二里头文化三期。 伴随着青铜冶炼技术的发展成熟,铜镞逐渐取代石镞成为狩猎的工具和战争的兵器。 目前国内对铜镞的专门研究不多,大多数是在讨论兵器时提及的。 与安徽其他地区相比,皖江流域先秦时期出土的铜镞数量不多,但样式较丰富。 根据有无翼,可分为两型①关于青铜镞的分类,大多数学者是以镞身(多为镞翼)和镞铤为分类标准的,而在类别上很少有对青铜做系统划分的,如朱凤瀚先生称为“类”,郭鹏先生称为“型”,吉林大学的石岩博士在对前人研究总结的基础之上构建了一套较为完整复杂的标准。。

A 型为有翼镞。 根据翼、脊部形态可分为二亚型。

Aa 型镞两翼略窄,镞脊截面为椭圆或菱形,脊未透出本。 在含山大城墩遗址第四次发掘中出土的标本T17⑥:259,两翼,圆铤,镞脊截面为椭圆形,长7.4 厘米[17]。 (图2-7)另有枞阳汤家墩遗址出土的铜镞,标本T8⑥:6,圆铤,尖翼,中间有凸棱,长5.1 厘米,宽2 厘米,脊厚0.4 厘米[9]。

Ab 型镞双翼微内弧,后锋斜弧出刃,脊透出本。典型的有马鞍山五担岗遗址出土的标本T24②:1,报告编者将其称为薄匕式,铤中部有脊,两侧分叶,外缘带刃,两刃向前聚成锋,中脊向下伸出为铤, 铤身截面呈菱形,残长3.7 厘米,宽2.0 厘米[10]130。 (图2-8)繁昌板子矶遗址出土的标本T703④:1,锋尖部较厚,菱形脊,锥状铤,长6.3 厘米[25]。

B 型为无翼镞, 器身瘦长,呈圆锥状。潜山薛家岗遗址出土的标本T5②:2, 镞身平面呈三角形, 剖面呈扁菱形,铤局部残断。 残长3.9 厘米[6]509。 铜陵师姑墩遗址出土了一件无翼铜镞:标本T9⑩:1,叶短小,铤细长,隆脊,各部位横截面均呈菱形,铤前部较后部略厚,通长5.7 厘米,最宽0.8 厘米,最厚0.4 厘米[24]。 (图2-9)马鞍山五担岗遗址出土的标本T36⑤:1, 镞中部有脊, 器身较薄,中脊向后出铤,铤部残缺。 残长2.6 厘米,宽1.3 厘米。

青铜质地的狩猎工具以镞为主。 诚然,青铜矛、箭、戈也可以作为狩猎工具使用,但本文并未做探讨, 一方面是因为皖江流域几乎未出土过先秦时期这类青铜器; 另一方面根据江淮地区、 淮北地区甚至中原一带所发现的青铜戈、箭等多在墓葬中出土,且年代较晚(东周),因此推断主要作为兵器使用,故不提及。 但从何时起,镞开始作为兵器使用,现在尚不得而知。 可以肯定的是,镞在狩猎使用的过程中由于其具有较大的杀伤力而被人们逐渐重视,以至于用在战争中。 林沄先生通过对甲骨文中有关 “射” 字进行考释后曾指出,“射” 可能是征集制军队中的一个特殊兵种,而且从卜辞中所见又有王向各氏族 “取射”“取新射”、各氏族向商王“以射”“以新射”的占卜,可知“射”并非均在临战之前征集,而在平时就有随时增补的射手队伍[26]。 这也说明至少在商代, 就已经有具有一定规模的军队使用弓箭, 这也反映了先秦时期狩猎与军队训练存在着融合,但皖江流域是否也是如此,需要进一步研究,本文不再过多讨论。

三、结语

先秦时期的皖江流域远离政治中心。 目前随着发掘遗址数量的增加, 研究力量的加强, 这一地区的周代考古学文化的年代和谱系已变得逐渐明晰和完善[27],但是皖江流域分布的更早的商文化甚至二里头文化的相关因素,尚未构成系统的考古学文化序列。 从二里岗下层晚段开始, 商人势力在该地区得到了很大发展,在保留浓厚地方因素的同时,形成了以含山大城墩遗址为代表的大城墩类型。这些考古发现证明, 先秦时期皖江流域与中原文明有着频繁的交流,那么,渔猎经济也应当如此, 即在学习和吸收北方渔猎方式的基础上,结合本地的实际情况,形成自身的一套渔猎经济模式。 先秦时期皖江流域地理和气候条件较好[28],优渥的自然条件为渔猎活动提供了便利, 上文大量的渔猎工具也证明了这一点。

纵观整个先秦时期, 渔猎经济逐渐被人类有意识的养殖所取代,发展成家畜饲养业,但渔猎经济依然贯穿始终, 与家畜饲养业相互补充, 成为人类获得肉类蛋白质的主要来源。 在皖江流域, 这一时期主要为吴国的疆域, 由于有丰富的铜矿资源和受其文化因素的影响, 先秦时期这一地区始终伴随着大规模的矿冶业, 有学者将其与以陶瓷业著称的越文化合称“陶冶吴越”[29],作为主要的生业模式。 这也说明该时期的皖江流域,渔猎经济只是作为食物资源的补充,规模并不大。

另外,在这一时期,皖江流域也出土了一定数量的动物遗存, 部分遗址中出土了动物骨骼,其中一些遗址还有螺、蚌壳堆积层,合肥大雁墩遗址在发掘过程中就出土了大量的螺、蚌遗存。 但较为遗憾的是,可能由于保存环境、土壤酸碱性等自然因素,多数遗址的报告中并未提及或公开这些资料。 若能将动物考古技术在这一研究中加以应用, 先秦时期皖江流域的渔猎经济将会更加清晰。

先秦时期皖江流域的农业经济发展较为成熟,渔猎经济与其并非此消彼长的取代关系,而是相得益彰的共存模式。 通过对上述渔猎工具的整理,我们能感知到在先秦时期,皖江流域的先民通过捕鱼、狩猎来获得食物资源的能力有了很大提高。 与新石器时代较为单一的砍、砸方式相比,青铜冶炼技术的发明应用使得这一时期的渔猎工具更加精致、丰富,渔猎经济更加繁荣。 从整体上看,先秦时期皖江流域的渔猎经济补充了人类生活物资,促进了社会发展,也为秦汉时期这一流域更好地融入中央统治版图做了铺垫。