“国际汉学与中国经典翻译”国际学术研讨会暨口述史工作坊综述

陈恩维

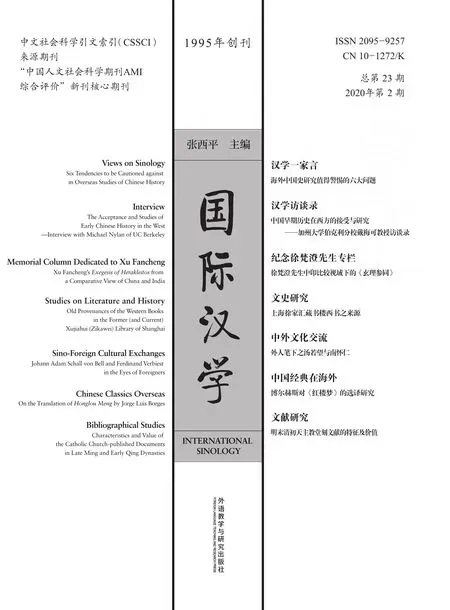

2019 年11 月9 日至10 日,“国际汉学与中国经典翻译”国际学术研讨会暨口述史工作坊在广州举行。本次会议由中国比较文学学会海外汉学研究分会、广东外语外贸大学中国语言文化学院及国际汉学研究中心主办,北京外国语大学比较文明与人文交流高等研究院、《国际汉学》编辑部协办。共收到论文86 篇,来自美国、法国、俄罗斯及国内50 多所院校和研究机构的近百名专家学者参加了会议。

一、“批评的中国学”视野下的国际汉学研究

在中国学术已是世界之学术的当下,我们对西方汉学界仍然存在两种有失偏颇的态度:完全否认汉学家或对汉学家顶礼膜拜。针对上述情况,中国比较文学学会海外汉学研究分会会长、北京外国语大学张西平教授做了《建立一种批评的中国学》的学术演讲,论述了以自觉的学术态度研究海外汉学的必要性、传教士汉学研究中的文化批判问题、实事求是地对待西方汉学著作中的错误、走出西方汉学研究的范式重建中国学术四个基本问题。张西平教授指出:首先,我们应当建立一种批评的中国学研究,即站在中国学术自身的立场,以文化自觉和学术自觉为基本出发点,以开放与包容的文化精神对待域外汉学家,以求真与务实的批判精神审视西方汉学的基本学术立场。其次,应自觉追求走出汉学家研究中国的范式,建立中国学术的话语体系。中国基督教史的研究方法经历了四种模式,分别为文化侵略模式、中西文化交流模式、现代化模式、全球地域化模式;而就西方学术界来说,汉学研究经历了五种范式:传教学研究、西方中心主义及冲击 - 回应、传统 - 现代模式及帝国主义、中国中心观、后殖民理论的东方学。新时代的国际汉学研究,应当超越上述诸种模式,保持学术的独立性和自觉性,在一种开放的态度下与域外汉学界、中国学研究展开对话;从跨文化的角度对域外汉学的历史展开研究,将其对中国文化的误读给予一种历史性的解释,对西方汉学的西方中心主义和基督教本位主义给予学术的批判,才能建立我们自己的话语体系。

广东外语外贸大学国际汉学研究中心主任陈恩维报告的主题为《世界 - 中国文化场域中的在华实用知识传播会》。在华实用知识传播会是在中国大陆成立的第一个近代出版机构,中国国内和海外汉学界的相关问题研究或者存在中国中心主义意识,或者带有西方中心主义色彩;而以“世界 - 中国”的视域来认识在华实用知识传播会,可以发现,该会是受律劳卑(William John Napier,1786—1834)事件和英国实用知识传播会的双重影响而产生,其出版目标是向中国人提供所需要的西方知识,其出版策略则是给作品披上中国外衣,其效果是既推动了国际汉学的发展,也推动了西学东传。中山大学梅谦立(Thierry Meynard)题为《拉丁文〈中国哲学家孔子〉的翻译与影响》的报告,主要包括两个部分,一是通过具体文本分析以郭纳爵(Ignatius da Costa,1599—1666)、殷铎泽(Prospero Intorcetta,1625—1696)为代表的早期西方传教士在传播中国主流思想尤其是孔子思想的过程中所起到的重要作用,二是具体讨论担任来华传教士助手的中国人对中华文化对外传播的重要作用。中国思想文化传出去并不是一个单向的过程,其中不乏大量国人的合作参与,他们或者对外国人误读中国经典之处予以修正、或者对传播不到位之处予以补充完善。因而,汉学研究的深入和传播,其实是一个中外文化开放互动的过程。陈恩维和梅谦立的报告,实际上是在“世界 - 中国”场域中,以扎实的个案研究,实践了张西平教授所提及的对西方汉学五种模式的超越,展现了国际汉学的“世界 - 中国”的新视野,回应了张西平所倡导的“建立一种批评的中国学”。

山东大学杨华的《显学之路:国内美国中国学四十年的发展历程》,对改革开放以来40 年国内美国中国学的历史进程进行了分时段分析,论证了国内美国中国学成为“显学”的发展历程,并提出了国内美国中国学发展过程中所存在的一些问题,如关于全球化时代与文化自信,关于学术平等交流与深入对话,关于美国中国学未来的学科建设与发展等等。华东师范大学吴原元的《民国时期留居美国的中国史家与美国汉学再思考》,描述了民国时期留美华人如何奠定美国汉学的基础,如何矫正美国汉学的流弊,如何开拓美国汉学的领域,生动再现了中国史学与域外汉学界、中国学研究的对话与融合。杨华和吴原元二人的论文,以国内和国外的美国中国学为例,显示了国内的国际汉学研究与域外汉学界、中国学研究展开对话的历史事实和未来发展方向,也再次印证了“建立一种批评的中国学”的可能性和必要性。

二、学术史视野下的汉学家研究

学术史的梳理,是一门学问学科化的标志。改革开放以来,我国的国际汉学研究已经走过了40 年的发展历程,开始呈现出学科化趋向。在这次会议中,一些研究者开始从具体的汉学成果的述评,走向研究方法的总结和一国汉学史的梳理,表现出了学科意识的自觉。北京外国语大学车琳的《中国文化典籍与古典文学在法国的媒介和学术版图——以专业汉学的学术贡献为中心》,由两个维度展开:一是法国汉学家如何研究中国,指出早期传教士跟学院派汉学家交互翻译共同提升,其汉学研究从大写文学向小写文学过渡的发展趋势;二是如何研究法国的汉学,提出注重译演结合,注重文献版本学,注重考证考据,注重理论,以及秉持豁达的态度等建议。北京大学张冰的《俄罗斯汉学范式的形成:19 世纪知识精英的中国观》,以19 世纪俄罗斯知识精英中的代表格奥尔基耶夫斯基(C. M. Георгиевский,1851—1893)与瓦西里耶夫(В. Г. Васильев,1818—1900)的中国观为例,深入讨论了当时俄罗斯知识精英眼中的中国以及俄罗斯汉学范式的形成和发展,对我们理解19 世界俄罗斯汉学颇有助益。

当然,国际汉学研究成果的学术积累,最基础的路径还是总结、研究各国汉学家的具体研究成果。法国汉学乃是专业汉学的起点,所以评述法国汉学家的成果是本次会议的一个重点。如西南交通大学张粲的《法国汉学家儒莲与〈太上感应篇〉》,评析了儒莲(Stanislas Julien,1797—1873)全译《太上感应篇》对雷慕沙(Jean Pierre Abel Rémusat,1788—1832)译本的发展。闽江学院雷阿勇的《对手与同道:翟理斯其人及其与理雅各交往考论》、华北水利水电大学刘丽丽的《陶渊明的“美国知音”海陶玮》、北京语言大学《汉学研究》编辑部陈皛的《芮乐伟·韩森与中国古代历史研究》、河南师范大学韩中华的《康达维的汉魏六朝文学研究》、中原工学院刘丽秋的《19世纪末20 世纪初符拉迪沃斯托克东方学院中国籍教师研究》、广东外语外贸大学王秋萍的《晚清来华传教士与甲骨文的海外传播研究》等论文,研究范围覆盖了英国、美国、西班牙、中东欧、俄国、日本等国。上述研究成果表明,国别汉学研究的对象国正日益拓展。另一方面,对汉学家的研究,也不断走向细化与深入。如广东外语外贸大学卢铭君的《从海关洋员到汉学家——德国人穆麟德的汉学之路及其汉学思想》、郑州师范学院郭磊的《首位〈四书〉英译者——柯大卫生平续考》、浙江大学丁光的《慕阿德与〈马可·波罗行纪〉中“行在”的考证》、广东外语外贸大学杨帅可和王思齐的《察世俗每月统记传地理名词考》等,多依据一手文献资料,深入到汉学家的生平、交往、成长,甚至是汉学著作中一些专业名词的考证和研究,表现出新一代学者扎实严谨的学风,必将推动具体汉学著作和汉学家的研究。

值得注意的是,一些论文在介绍和评价汉学家的成果时,避免了轻率否定和一味盲从,开始表现出审视和批评的立场。如四川外国语大学王晓萌的《梁代文坛“三派”说再探——以田晓菲对周勋初观点的质疑为中心》提出,周勋初认为梁代文坛存在“复古派”“折中派”和“新变派”三股势力,但哈佛大学田晓菲认为这是一种“虚构的对立”,梁代文人的文学观念整体上是趋同的。王文从刘孝绰与到洽之争入手,探讨梁代文坛天才型文人与学者型文人的对立,进而结合萧纲与到溉、朱异等经学之士的冲突,揭示梁朝辞章与经术之间的矛盾,认为梁代文坛确实存在文学观念的差异。他指出,田晓菲的研究方法深受西方解构主义的影响,对重新审视、修正周勋初的观点不无裨益,但其结论并不符合梁代文坛实际。扬州大学朱怡雯的《汉学家傅汉思乐府诗研究中的点、线、面》介绍了傅汉斯(Hans Hermannt Frankel,1916—2003)乐府诗研究的特点,聚焦乐府诗的文本,对这些文本进行细读精读,发现其中存在的诸多问题,再对这些问题进行分类,分析出这些问题中的共性与个性,由此形成自己的研究脉络,指出傅汉思最主要的学术贡献在于站在比较文学的角度将乐府诗与西方诗歌相结合进行研究,将乐府诗推向了世界文学的舞台。

学术史视野下的国际汉学研究,不仅仅是对具体成果的介绍梳理,对学术方法、范式的总结与反思,更是对汉学传统的梳理、构建与发展。《汉学研究》主编、北京语言大学阎纯德的《从传统汉学到新汉学——试论SINOLOGY 的演进史》指出,传统汉学和中国学的差异在于,前者是以文献研究和古典研究为中心,包括哲学、宗教、历史、文学、语言等;而美国的中国学,则以现实为中心,以实用为原则,其兴趣不在那些负载古典文化资源的“文化经典”和“古典文献”,只重视近现代以来的和正在演进、发展着的信息资源。但是,发展到21 世纪,汉学的研究内容和方式已经出现了融通两种形态的特征,从而形成了兼有以上两种学术形态从传统到现代的“新汉学”。会议在对汉学史、汉学家、汉学成果的梳理中,基本形成了“对历史的追寻是一个动态的过程”这一共识,认为这一点对所有研究者而言都是值得重视与实践的。例如,评价一个汉学家时应把他放在特定时代思潮下,甚至学术圈中进行考察,这样的评价会更客观。

三、译介史视野下的典籍外译研究

典籍翻译是国际汉学研究的重要内容,也与域外汉学的发展息息相关。最早的典籍外译,是由明末的来华耶稣会传教士开始的。他们经由汉语习得而了解中国的典籍,并且进行了最早的、双向的典籍互译。中山大学祝海林的《从〈论天〉到〈寰有诠〉:亚里士多德宇宙论在明末中国的译介》、南开大学肖音的《晚明多明我会的术语翻译》就是从明代来华天主教传教士的典籍翻译入手的。天津外国语大学杨少芳的《俄籍汉学家卜郎特系列汉语教材中的教学理念——以〈汉文进阶〉、〈华言拾级〉和〈虚字指南〉为例》、北京外国语大学黄晓星的《荻生徂徕的汉语习得与研究》,介绍了俄国、日本汉学家的汉语习得情况,为理解汉学家典籍翻译的过程提供了参考。

典籍翻译主题集中在中国古代典籍外译。北京外国语大学彭萍的《多系统论视角下的典籍翻译》对典籍翻译的视角做了理论思考,认为中国典籍翻译要放在文化系统中进行审视,首先要看中国文化在国外文化系统中的地位,然后才能更好地选择译者、原文本、翻译策略,同时还需包括译者在内的社会行动者们共同努力,了解读者对中国典籍文本、翻译结果的接受程度,从而形成良性循环。关于典籍外译研究的方法论问题,青岛科技大学李玉良的《西方当代政治哲学与儒学译介中社群主义的发明》提出,中国文化典籍的海外译介总是与当地文化发展潮流相关,典籍翻译应该携手国际汉学研究,走出二元对立的思维模式,走出纯粹语文学和纯粹语言学研究方法论,使其真正回归文化性与社会性本位。华北水利水电大学韩孟奇的《典籍翻译的语境补缺与明晰化》讨论了典籍翻译的策略。其他众多论文则介绍了具体情境下中华经典在不同语种的翻译与传播情况,并进而讨论其中的跨文化交流问题,研究的重点之一是中华典籍在英国和日本的传播。英国方面如温州大学王红玫的《马礼逊在〈华英字典〉中的文化调解之道》、长沙学院李海军的《19 世纪英文报刊〈三国演义〉译介研究》、广东外语外贸大学左岩的《讲述故事的〈诗经〉》、大连大学蔡华的《〈初唐诗〉英、汉版“目次”副文本中的启示》、湖南文理学院岳曼曼的《宇文所安的中国古典文学编译研究》 、上海大觉文化释永芸法师的《佛光大辞典英译计划简报》等,对中国典籍在英语世界中的翻译传播策略、文本变异以及影响进行了具体研究。扬州大学黄道玉的《从译介史视角看杜甫在英语世界文学地位的变迁》,从译介史视角考察杜甫在英语世界的文学地位,发现译介史上多个译本共同合作产生的传播效果是促成杜甫地位不断确立的关键。陕西师范大学史凯的《苏轼作品在英语世界的首次译介》,以基础性的文本细读,分析了19 世纪来华传教士郭实猎(Karl F. A. Gützlaff,1803—1851)评介苏轼其人其著的英文文章。日本方面如贵州大学李哲的《〈阿诗玛〉在日本的传播之旅及与中国历时互动的共时思考》、大连外国语大学于永梅的《〈本朝文粹〉校订本存在的问题》、西南交通大学徐臻的《〈怀风藻〉的山水与道教文化》、广东外语外贸大学李祥的《林希逸〈列子鬳斋口义〉在日本的流播》、广东外语外贸大学吴肖丹的《真实抑或全面:浮世绘对〈三国演义〉的叙事》,涉及多种中华经典在日本的流传及其传播的文献和文化问题。其他语种的典籍传播也有涉及,如西南民族大学唐桂馨的《18 世纪法国启蒙思潮与中国明清小说的传播》、 西南大学唐雪的《德语世界的中国文学史研究》、贵州财经大学赵琳的《〈道德经〉在西班牙语世界的译介》、贵州财经大学罗兰伊的《王维诗歌在西班牙语世界的传播》、内蒙古大学王舒蓉的《吉托维奇的中国古典诗歌翻译》、南开大学阿尔森的《以层次分析法分析为基础的对卖炭翁一首诗四种俄语翻译的比较》、广东外语外贸大学蒙霖的《越南陈朝汉诗的文化认同研究》等,涉及的区域国别涵盖了英、日、德、俄、西班牙、越南等语种国家,研究主题相对集中在中国古代经典的域外传播领域,研究视角与研究方法呈现多样化的特点。

还有一些论文研究了中国现当代文学作品的海外传播问题。如江西师范大学张汨的《中国文学的海外传播:困境与选择——汉学家、翻译家蓝诗玲访谈录》、贵州大学范露的《苏童作品在日本的译介与传播》、苏州市职业大学孟祥德的《〈浮生六记〉海外研究与传播中的“一评二读”——基于英文文献的研究》、广东外语外贸大学杜卫华和胡忠利的《〈生死疲劳〉德译本中熟语翻译与中国文化传播》等,介绍了具体作品在不同语种中的翻译与传播情况。美国加州大学洛杉矶分校东亚图书馆陈肃馆长发表了《海外中国研究专著的现状与趋势:2006—2016》的报告,她根据研究团队提供的权威统计数据,对2006 年1 月1 日至2016 年12 月31 日间录入欧美三大英文图书采购系统的现当代中国文学的英译和出版情况进行考察,对期间现当代中国文学的外译总体趋势和具体情况进行梳理,对中国文化“走出去”的成效进行了总结。上海外国语大学孙会军的《现当代中国文学英译本出版情况(2006—2016)概述》,考察了从《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》颁布以来,现当代中国文学英译本的出版状况。

译介史视野下的典籍翻译,呼唤将国际汉学研究和典籍外译研究汇通,将中国古代典籍翻译和现当代作品外译联系起来。西南交通大学王鹏飞的《〈红楼梦〉的海外译介与红学研究的国际化》,探讨了《红楼梦》的海外译介和世界经典文学作品的形式,介绍了中西方红学研究范式的融汇与分野,显示出典籍翻译研究开始走出翻译学的路径依赖,走向与国际汉学融通的新趋向。

四、跨文化视野下的国际汉学与比较文学

本次会议中有多篇论文探讨了跨文化视野下国际汉学和比较文学融合的可能。如广东外语外贸大学王毓红的《美国汉学之于比较文学的意义》指出:虽然20 世纪中叶以后,美国比较文学研究逐渐摆脱拘泥于事实影响关系的研究,开始平行研究,但是,直到20 世纪90 年代,大多数人依然固守欧洲文学传统,不敢越雷池一步。而以戈登(Gordon Erwin Esiah)、惠特克(Hope Whitaker)等人的《文心雕龙》研究为代表的美国汉学界,不仅率先实践了中西跨文化、跨学科的比较研究,而且从理论和实践上深入探讨了中西文学的可比性,更重要的是在视域、平台、基本思路以及基本思想等方面,形成了一些程式化的东西,从而进一步补充、丰富、完善了美国比较文学,使其真正成为打破文化民族主义壁垒的、跨文化、跨学科的研究。中山大学郭丽娜的《朱迪特·戈蒂耶小说〈皇龙〉的北京城与图示效果——19 世纪下半叶法国文学中的东方假想》,以《皇龙》(Le dragon impérial)为例,指出了19 世纪工业革命之后法国社会发生断裂性变化,传统的价值观念受到质疑,艺术的伦理从德性伦理阶段进入本体伦理阶段,法国文学以移花接木的方式从汉学中汲取养分,试图重塑民族精英精神。上海师范大学周学立的《捕捉光影的定格:让·菲利普·图森小说中对中国都市的凝视》,通过对比利时法语小说家让·菲利普·图森(Jean Philippe Toussaint)的半自传体小说《逃跑》 (Fuir, 2005)与《中国制造》(Made in China, 2017)两部聚焦当代中国摩登都市的作品的分析,认为其独特魅力源于通过“凝视”现代社会与都市宏观图景,透视平凡个体的不安与焦虑,并审视现代都市人寂寞与疲倦下涌动着的精神蜕变的可能,从而让读者感受到他的多元文化背景和后现代主义创作手法。北方民族大学杨克敏的《中国传统文论视域下的外国文学研究——以林纾译作序跋为例》指出,清末民国时期外国文学大量涌入中国,以林纾为代表的知识分子以“义法”“文质”等为切入点,阐释外国文学的文化内涵与艺术成就,展示了中国传统文论与异质文学的有效融合与互动,由此开启了中国外国文学研究的学术历程,这是中国外国文学研究在初始阶段的重要特征之一,传达出中国学人面对异域文学资源时的主体性及“以中释西”的文化立场。以上研究,均呈现出一种在跨文化视野下将国际汉学、比较文学以及中外文学关系汇通的研究新趋向,也显示了比较文学研究新的发展可能。

为了加强国际国内汉学研究同行的交流,会议还举办了汉学研究口述史工作坊。来自美国加州大学洛杉矶分校口述史研究中心的学者特瑞莎(Teresa Barnett)为36 名与会学者提供了如何采访国外汉学家以进行口述史研究的专业培训。工作坊目标:1. 以口述史为方法论,记录美国、加拿大高校中对汉学研究领域产生重大影响的汉学家的研究和个人生活;2.重点梳理1970 年代至今中国的重大变化,以及这些变化如何影响文献的研究和出版;3.侧重整理汉学研究者的个人研究经历;4.为当代和未来学者研究汉学研究领域的变化和关键转折点提供参考;5. 受访者同意后,项目成果将公布给学者和公众,以使大众了解对汉学研究领域做出贡献的学者。

总之,“国际汉学与中国经典翻译”国际学术研讨会暨口述史工作坊是一次成果丰硕的大会,也是一次广泛交流的会议,不仅充分展示了国际汉学和典籍翻译的最新研究成果和发展趋势,而且对研究的视野、立场、方法等进行了多方面的探索和思考,必将进一步推动相关研究和学术交流。