一生钟爱民乐事业 制作改良无怨无悔

——记乐改名家赵振华

文/张 宾

今年已75岁高龄的赵振华先生,是我国著名的民族器乐制作工程师(下文简称赵工)、前沈阳乐器厂技术厂长,投身民族乐器事业几十年来,曾设计制作了多种民族乐器,建立了东北地区首个乐器机械化生产线,所研发的“桥琴”,获得了国家优秀产品发明奖和沈阳市科技厅创新创业大赛一等奖。笔者作为校桥琴研发项目组成员,本科开始即跟随赵工学习乐器制作。在阅读孟建军先生所写的《民族乐器制作是我毕生热爱的事业——访乐器制作专家赵振华》①一文之后,笔者以低音乐器桥琴为基础,于2020年7月21日到赵振华先生的居所,对其进行了二次采访。通过采访,更激发了我对几十年来为我国民族乐器的研发与制作投入了毕生精力的赵工由衷的崇敬之情。

沈阳乐器厂旧影

一、赵振华与沈阳乐器厂

1960年,赵振华毕业于沈阳工业技术学校,机械专业出身的赵工,当时本应在国家亟需发展的重工业领域工作,由于特殊家庭身份,而被分配到了沈阳乐器厂。沈阳乐器厂于1956年建立,初期以生产拉弦乐器为主,后发展为东北地区唯一一家综合性民族乐器厂。赵工初来厂里工作时,发现制作乐器的厂房内,仅有电灯能称得上是电子设备,所有乐器加工还全部处在手工操作阶段,琴轴用手工开瓣,木材用铁锉下料,由此导致出厂的乐器质量参差不齐。

按照当时的政策,赵工入职的第一天,就跳过学徒阶段成为一级工,因此,他大可不必下厂房参与繁琐的基础工作。可是赵工不仅下厂房,还主动向老师傅们学习手工制作技术,并在学习过程中发现了问题,比如厂里的师傅虽然有各自的分工,乐器的各个部件也由不同的部门负责,但到最终组装阶段,却换成了另外一组人员,这样各自为政的工作形式,使出厂乐器的合格标准仅仅是能出“声”,也因此导致出厂乐器质量的参差不齐。为了解决这些问题,赵工开始穿梭于各个厂房,耐心地学习不同乐器的制作的不同环节,通过学习,很快他对每种乐器的部件及组装程序都能了然于心。

两年之后的1962年,身为厂里为数不多的知识分子,赵工被厂里派到上海乐器一厂参观学习。此时的上海乐器一厂,已经实现了生产流水线。在赵工看来,从技术层面分析,整套流水线并不复杂,重要的是流水线中每个环节制作乐器时大大小小的数据,是上海乐器一厂无数次实践后的宝贵成果。深受触动的赵工回到沈阳,迅速在沈阳乐器厂推行乐器生产的标准化、半机械化,并购置设备,计算出各种数据,逐步建立起了稳定的生产线,制作生产出了二胡、高胡、中胡等胡琴类乐器。

20世纪70年代,随着国家“打轻工翻身仗”口号的提出,沈阳乐器厂决定增加乐器制作的种类,有着丰富设计经验的赵工在此期间试制了琵琶、中阮、大阮、小阮、月琴、柳琴、古筝、秦琴以及大转调、小转调的打琴,每一件乐器从设计到生产都由他亲自完成,乐器成形后,他特意请到专业的演奏老师前来试奏,演奏者的意见成为每件乐器是否合格的重要参考。有了规范化的生产线和出厂的新标准,仅仅过了10年左右,沈阳乐器厂于上世纪80年代一跃成为了国内的“大品牌”乐器厂,特别值得一提的是当时厂内自主研发的“翠鸟牌”吉他,不仅占据了国内市场,还一度远销海外。

赵振华制作中阮

赵振华调试古筝

20世纪80年代,国人对自主研发的热情充斥于各个领域,沈阳的钢琴制造业在1987年迎来了变革。起初是行业内对击弦机摆脱进口的呼声不断高涨,击弦机是钢琴的重要组成部分,其性能的优良与否直接影响着钢琴的质量与音乐表现力。那一年,赵工参加了轻工业部所举办的钢琴制作标准起草会议,会议结束之后,他很快被委以重任,受聘到沈阳市盛京钢琴厂。在没有电脑与现代制图技术的当时,赵工凭借自己扎实的专业技能,依靠简单的绘图工具,在经历了无数个不眠之夜后,绘制出了中国人自己的钢琴击弦机流水线设计图与其他3000多个部件。生产线通过了轻工部(现为轻工业联合会)认证和北京乐器研究所检测,成果销往国内各钢琴厂,并且被北京、上海、宁波、南京、沈阳等17家生产厂家沿用至今,他的研究成果被电视台与报纸争相报道。

“文革”10年中,许多知识分子受到冲击不能从事学术研究工作,而赵振华在此期间有幸得以全身心地投入到发展中国民族乐器事业之上,不仅没有受到特殊身份的影响,还凭借自己的努力,一步一步从一级工人到技术科长、工程师,并担任起了沈阳乐器厂的技术厂长,为该厂的发展贡献了自己的才智。更为重要的是,期间赵工结识了影响他一生的杨雨森先生。

二、赵振华的低音乐器改良之路

杨雨森先生是民族乐器改良的前辈,其所改良的低音拉弦乐器革胡,在我国乐器的研发历史上,是具有里程碑意义的。杨先生自1949年开始投身民族低音乐器革胡的研究与改良,直至1980年生命的最后一刻,从未间断,正如《憶革胡的创造者——杨雨森》一文中所评价的:“革胡是他的心!是他的命!是他的眼睛!”②杨雨森先生的精神,潜移默化地影响着所有从事民族乐器改良的后来者,赵振华便是其中之一。

民族低音乐器改良的问题,是民族乐器改良的公关课题。早在新中国成立初期,就开始了零星实验,之后,在得到周恩来总理的重视后,民族低音乐器的改良如雨后春笋一般蓬勃开展起来。③然而,直到1976年,低音乐器改良的道路并不平坦。已经长时间关注此问题的杨雨森同时作为专业演奏者,深知其中的问题所在。杨先生认为问题在于演奏者通常有着优秀的想法,在实际操作中则力不从心,出现了百花齐放但只是昙花一现的尴尬场景,改良需要的是严谨周密的数字计算与严丝合缝的图纸设计,并非只凭借对音符的一腔热血而得来。当时的赵工在乐器制作与改良方面已经小有成就,所以很快接到了杨雨森同志代表上海乐器一厂发来的一封邀请信,信的内容是邀请他参加厂里对革胡改良的商谈,商谈的目的是为1977年苏州低音民族乐器改革工作会议做准备。

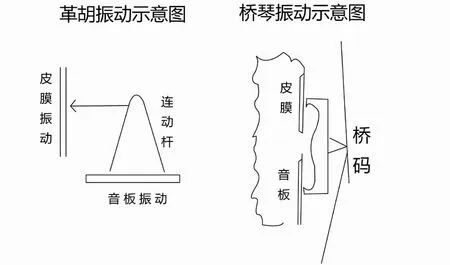

接到邀请之后的赵工非常兴奋,立刻订了7月27日晚9点前往上海的98次列车,出发之后大约凌晨3点左右列车紧急刹车停止前行,三天后火车又返回到沈阳。回到沈阳,才知道火车因唐山发生了大地震而停在了离滦县不远处。一周后,赵工改坐民航飞机来到了上海杨雨森的家。赵工回忆,在杨雨森家中,“当时我试奏了眼前的庞然大物——革胡,演奏时其声响浑厚有力,音色颗粒清晰。”④这实际是赵工第一次演奏民族低音乐器革胡后的感受,有着丰富经验的赵工演奏后很快发现了诸多问题:首先革胡虽然使用的是板膜协和振动,但主振点是板振动通过琴腔里的连动杆传导至琴侧面的皮膜上,由于这种设计,导致产生的两个振点受力不统一,没有把力完全释放出来,因而会对音质、音色、音量产生影响,加上共鸣箱体与西洋低音乐器大提琴相比较小,反射共振的空间效果有一定的局限,在音量上很难达到大提琴在民族管弦乐队中的低音效果。此时,二位在民族低音乐器制作上都有着丰厚积累的人,意见发生了分歧。赵工认为桶型的外形设计限制了共鸣箱体的大小,革胡木板受力面积本身较小,加上连动杆传导到皮膜分散了力量,主张在这方面借鉴大提琴的外形;杨雨森则认为使用大提琴的外形设计,皮膜震动就必须舍弃,倒不如直接使用大提琴;赵工还认为,革胡所采用的“四根弦”虽然解放了琴弓,但是演奏起来左右手不符合胡琴与大提琴的演奏习惯,推广会十分困难,但对此,杨雨森却说了让他印象深刻的一句话:“我这个年龄都学会了,我接下来将用所有的时间去教会我的学生,我的学生教会他们的学生……”。二位前辈虽然未能对革胡达成共识,但赵工回到沈阳后,二人一直保持着关于改良问题的沟通,赵工也开始把沈阳乐器厂能够生产的民族乐器全部绘制成图纸,从绘制过程中寻找着灵感,也取得了缓慢的进展,最终二位前辈达成共识,一致同意改变连动杆设计,板振动与膜振动必须同时进行。令赵工印象深刻的是,赵工从与杨先生的书信往来中,毫无察觉此时的杨先生已经身患绝症,他的工作量甚至超过一个年轻人。⑤杨雨森先生于1980年12月8日去世,年仅54岁。一个月后得知赵工噩耗,悲痛之余则是他背负重任的开始。

20世纪70年代初,沈阳乐器厂、沈阳音乐学院、省市各音乐剧团曾联合组建了一支乐改小组,赵振华先生担任图纸设计工作,该小组成功改良过双千斤二胡、辅调筝、箜篌等乐器,在小组的工作让他总结了不少关于乐器改良方面的经验,因为当时没有网络且交通不便,有些好的想法与创意经常是几个月后小组成员们才知道。后来在组员的帮助下赵工通过各种渠道收集到有关低音拉弦乐器的改良成果与文字资料,自掏腰包托人去购买各个单位的改良成品进行研究,没有实物则将图纸备份到沈阳自己做一个出来。

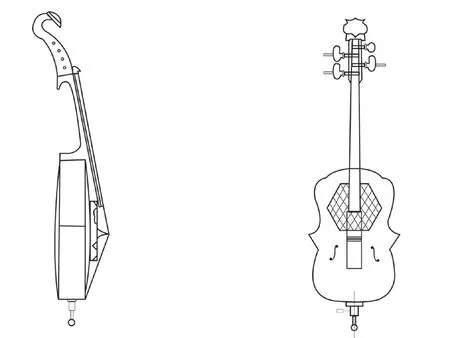

赵工用主振点材料将当年收集的低音拉弦乐器归类,分别为:皮膜主振、音板主振、板膜协和振动三种。通过实验,赵工发现皮膜主振这条路似乎进入了死胡同,琴皮受到温度与湿度的影响,塌陷问题在不改变材料的情况下很难解决,音板主振从音量上可以满足现代乐队的需要,但从音色上赵工坚持认为民族拉弦乐器应保持自身独有的特点,板膜协和振动的方式才是最佳选择,在研究革胡时赵工发现连接音板与皮膜的连动杆可以外置,随后赵工设计出的桥码在完美代替革胡连动杆的同时将板膜振动保持在一个平面上,像桥梁一样的设计将压力分解,皮膜的塌陷问题也随之解决。研究期间赵工的专业特长发挥了关键作用,学习设计的他将所有数值罗列出来,与二胡、中胡、高胡进行对比,以保持音色统一为目的,为以后的成功打下了坚实的基础。

在外形设计问题上,赵工认为使用胡琴外形仅仅从表面上继承了传统,但是低音乐器需要宽阔的振动空间,所以提倡借用提琴的外形设计,而这一思想一直受到质疑,“中国乐器就应该有中国乐器的样子”这一言论一直持续到1979年3月日本指挥家小泽征尔与美国波士顿交响乐团访华之前,这是“文革”之后第一支来中国演出的西方交响乐团,从那之后开放逐渐代替保守,接纳与包容外界事物成为一种方向。“中国走向开放之后大家对‘传统’与‘西洋’的界限也模糊不清了”⑥,原本那些坚持低音改革的声音逐渐消退,民族管弦乐队的数量及演出与日俱增,大提琴承担低音的任务默默地被大众所接受,然而走向国际的民族乐队中间有大提琴的身影之后,似乎给交流带来了一些共同话题。随着年龄的增长,赵工的思想与这个快速发展的社会也变得格格不入,曾经推动革新的“改良派”变成了边缘的“老一派”,让赵工想不到的是几十年前提倡音色统一的主流思想仿佛就在昨天,而今天人们对胡琴与提琴音色的区分思想逐渐淡化。然而,经过几十年思索,带着杨雨森先生的遗愿,赵工摒弃了外界的影响,很快将桥琴的外形确定,采用大提琴的结构的同时使用与其相近的演奏方法,设计图纸完成之后,真正的生产又让他等待了40余年。

三、赵振华与时代的声音

时间来到20世纪90年代,到了退休年龄的赵工眼见沈阳乐器厂随着政策的改变而进行重组,由国营变为了私有企业,当年的沈阳乐器厂成为赵工这代人的回忆。离开工厂之后,虽然没有了设备,但赵工的制作工作并未止步,早已完成的图纸在当时属于先进的设计在今天看来依然富有新意,但很多已经不适合这个快节奏的时代与教育环境。年轻人认为民族管弦乐队就应该是这个样子,这种新思想让他之后对桥琴的推广感到不安。赵工没有想到当年对杨雨森提出的问题会成为他今后改良道路上的难题,桥琴从功能上完全可以代替大提琴在民族管弦乐队中的位置,但是定弦与大提琴相同,演奏方法与大提琴相似的桥琴没有配套的演奏人员与教学体系,时代的变迁让他失去了工厂,制作了一辈子乐器的他想要生产几把试制琴都变得无比困难。当年的“秀才”手上虽满是老茧,却学得一身本领,能够手工制作的部分,这位老人从不麻烦别人,可当拿着设计图纸的他去商业化的私人乐器工厂询问时,往往得到的回复是“不赚钱,不生产”。时过境迁,早该敲定成型的桥琴来到了2020年的春天,笔者所在的沈阳师范大学的团队找到赵工,了解到此团队曾设计的小尺寸儿童民族乐器获得成功并投入市场,经实地考察一番之后赵工将设计图纸送到了坐落在学校内的小型工厂并亲自制作,第一把试制桥琴很顺利地在这个小型工厂内制作完成。当这把琴演奏出第一声音符时,音板与皮膜的协和振动被完美地展现出来,赵工终于听到了那个时代为改良所发出的尘封已久的声音,而每当请大提琴演奏家进行试奏时,赵工便不由得想起那个他心中永远挂念着的、没能实现诺言便匆匆离去的杨雨森。

凭借多年的摸索实践,让赵工坚信,民族音乐的发展应以传统内容为根本,大胆创新小心应用,同时也以制作者的角度提出了三点建议。首先是近几年的所谓改良过于注重外型,或设计受限于演奏形式,前者虽尊崇民族乐器样貌的统一性,但不懂得灵活变通,使得这样的乐器大部分只能单独演奏而不能融入乐队;后者则限制于传统的演奏方法,于是很多上乘的改良乐器出现了推广难的现象。其次是“改革”与“改良”的问题,改革一词适用于因为独奏改变自身的音色、音响、音质、音域的乐器;而围绕乐队对乐器进行的改动可称为“改良”,改良到今天已经基本进行至收尾阶段,这个过程不能与之前改革一样大刀阔斧,未来应从细节中发现问题,改良之路远比改革更加困难且艰辛。第三,如今的“改良”多数是围绕节省成本、简化流程而进行的,生产与购买双方交流的方式是“价格”而不是音乐本身,身为传统乐器的制作者可以成为时代的“逆行者”,让民族乐器振动出最纯粹的声音。

注释:

①孟建军.民族乐器制作是我毕生热爱的事业——访乐器制作专家赵振华[J].乐器,2018(08):30-33.

③于君,石嘉欢.浅谈民族低音乐器的改良进程[J].北方音乐,2018,38(07):60.

④⑤⑥作者采访赵振华内容..时间:2020年7月21日.地点:赵振华住居。