外源添加酵母对黑豆酱油品质的影响

钟小廷,吕杰,易谦武,刘迎涛,李可

(1.四川新希望味业有限公司,成都 610000;2.成都国酿食品股份有限公司,成都 610000;3.四川省农业科学院农产品加工研究所,成都 610000)

酱油是我国的传统调味品,生产历史悠久。酱油风味的形成依赖于多种微生物及其产生的酶对蛋白质、淀粉、脂肪等物质的代谢和分解作用,生成氨基酸、小肽、糖分、甘油、有机酸及多种物质,从而形成酱油特有的风味和滋味特征[1,2]。

随着对酱油发酵菌种、工艺和风味特性研究的深入,越来越多的研究表明,在酱油发酵过程中添加耐盐酵母如鲁氏酵母、球拟酵母等能够有效解决传统酿制酱油风味、香气不足的问题,显著提高酱油产品的风味品质[3-5]。 酵母在酱油发酵过程中不仅能够产生醇类、醛类、羧酸类、酯类、酚类、呋喃类、吡嗪类等物质使酱油呈现独特的香气,而且乙醇等物质的生成还有一定的抑菌作用,利于酱油风味物质的释放及酱油的保存等。也有研究表明,接种的鲁氏酵母和球拟酵母对发酵过程中氨基酸、糖、有机酸等滋味物质的代谢也有影响,一方面,酵母能够改变发酵群落结构,提高糖的利用率,促进蛋白质降解,提高酱油中关键鲜味物质谷氨酸含量[6];另一方面,酵母自溶产生寡肽、氨基酸、核酸组分及糖类等呈味物质/前体物质[7],也会影响酱油的风味品质。

目前国内有关酱油发酵过程中酵母的研究主要集中在高产酒精酵母和耐盐酵母菌的选育优化、改善酱油风味及酱油风味成分分析等方面[8-10],而酵母添加对酱油滋味物质的影响尚未见报道。本文通过比较实际生产中,高盐稀态发酵工艺条件下外源添加鲁氏酵母、球拟酵母对酱油品质以及关键滋味物质游离氨基酸组成等的影响,为阐明酵母添加对酱油滋味的影响及其物质基础提供了理论参考。

1 材料与方法

1.1 材料

菌种:米曲霉(Aspergillusoryzae)沪酿3.042、鲁氏酵母AS2.180、球拟酵母AS2.202,成都国酿食品股份有限公司菌种保藏中心保藏。

原料:黑豆、小麦、食盐,市售。

设备:酸度计、磁力搅拌器、722N型分光光度计、FA2004B型电子天平、202-2型电热恒温干燥箱、L-8900型氨基酸自动分析仪。

试剂:2.5 μmol/mL氨基酸标准品、缓冲液B1、B2、B3、B4、B5和茚三酮显色液:日本日立公司;其余试剂(均为分析纯):成都市科龙化工试剂厂。

1.2 方法

1.2.1 发酵工艺流程

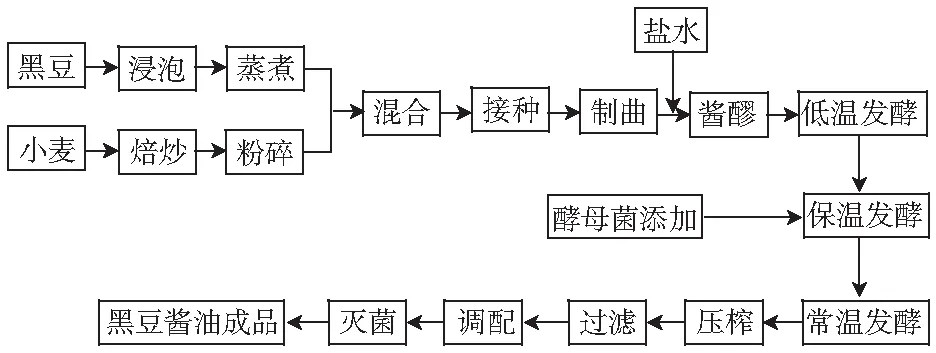

发酵工艺流程见图1。

图1 发酵工艺流程图(酵母添加组和非添加组各3个处理)

1.2.2 指标检测

总酸、氨基酸态氮、食盐、全氮、可溶性无盐固形物参照GB 18186—2000进行测定;

酒精采用分光光度法测定[11];

还原糖参照GB 5009.7—2016第一法进行测定;

氨基酸参照范霞等[12]的方法测定。

1.3 数据处理及分析

采用Origin Pro 19.b分析常规指标的平均值及方差分析,显著性分析采用独立样本t检验,氨基酸含量数据经z-score标准化方法标准化后进行PCA分析,采用Heml 1.0做热图和聚类分析。

2 结果与分析

2.1 外源添加酵母对酱油常规指标的影响

氯化钠、氨基酸态氮、总氮、还原糖、总酸、乙醇含量及pH等是反映酱油品质优劣的重要基础指标,与发酵微生物有密切联系。郭建等[13]的研究结果显示不同代表性的鲁氏酵母和球拟酵母在不同接种方式下对酱油的氨基酸态氮、总酸、乙醇以及还原糖等指标均无影响。宋茜研究认为,不同菌株对酱油的总氮、氨基酸态氮等有显著影响[14]。李学伟等认为,低盐稀态工艺条件下,酱油中添加酵母能够明显提高酱油的总酸、乙醇含量,氨基酸态氮含量降低,而对还原糖无显著影响[15]。由此可知,酵母添加对酱油品质的影响也会随着原料、酵母菌种、工艺条件的不同而不同。

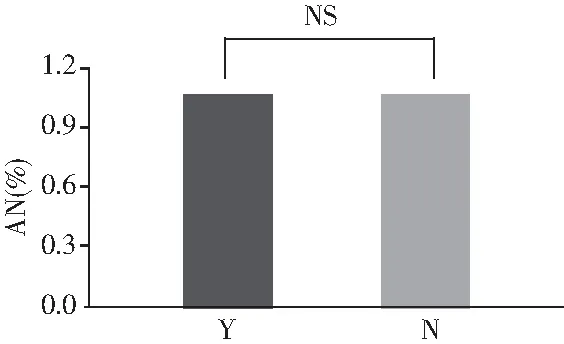

图2 酵母添加对酱油常规指标的影响

本文通过对比分析了高盐稀态发酵条件下,鲁氏酵母和球拟酵母对黑豆酱油常规理化指标的影响。由图2可知,外源添加酵母对酱油的全氮、还原糖和乙醇含量影响较为显著(P<0.05),该研究结果与宋茜等的研究结果较为一致。而酵母添加对氨基酸态氮、总酸和pH值无显著影响(P>0.05)。其中酵母添加组全氮略高于对照组,对照组还原糖含量是酵母添加组的1.67倍,而乙醇含量是酵母添加组的12.1%,这主要是由于酵母的添加增加了对还原糖物质的利用率,产生乙醇。研究表明,酱油中乙醇一方面作为代谢底物通过生物化学反应参与酸、酯等风味物质的形成,另一方面借助本身易挥发、是多种有机物的良好溶剂等物理特性,在挥发呈味的过程中可将酱油中一些有机成分带出,使得乙醇含量高的酱油在气味上也比较香醇,从而提升感官品质。此外,乙醇的产生还起到抑制杂菌、延长酱油保质期的作用,因此,本研究结果显示酵母添加增加了黑豆酱油的品质。

2.2 外源添加酵母对酱油游离氨基酸的影响

酱油风味是由酱油气味和味道组成的一个错综复杂的系统,气味主要指挥发性物质被嗅觉所捕集到的信息,包括如乙醇、4-乙基愈创木酚等,味道主要指可溶性呈味物质对触觉和痛觉所捕集到的信息,主要指氨基酸和核苷酸类物质如谷氨酸、IMP和GMP等。其中游离氨基酸含量高、呈味性多样对酱油的品质起非常重要的决定作用,如甘氨酸、苏氨酸、脯氨酸等呈甜味;谷氨酸、组氨酸等呈酸味;谷氨酸钠等呈鲜味;精氨酸、蛋氨酸等呈苦味。酱油中氨基酸还参与酱油的呈色反应,如酪氨酸、色氨酸等参与酱油黑色素的形成。因此,酱油游离氨基酸的种类和含量能够反映酱油风味品质的优劣及差异。

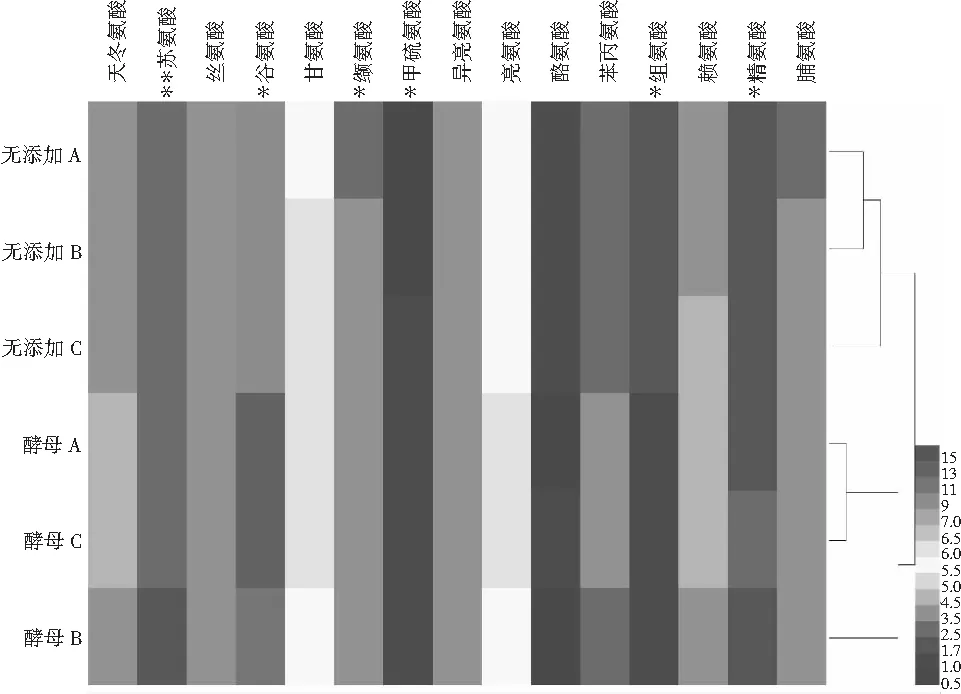

图3 基于氨基酸组成的热图和聚类分析

通过对比不同工艺条件下黑豆酱油氨基酸含量可知,酵母添加组与对照组中游离氨基酸含量分别为(63.34±2.74),(57.55±1.02) mg/100 g,酵母添加能够提高游离氨基酸总含量,但无显著影响(P>0.05)。酵母添加对黑豆酱油中谷氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、组氨酸、精氨酸等有显著影响(P<0.05),酵母添加组谷氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、组氨酸、精氨酸含量分别为(13.55±1.11),(4.13±0.21),(1.10±0.04),(1.66±0.04),(2.42±0.09) mg/100 g。对照组谷氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、组氨酸、精氨酸含量分别为(9.62±0.46),(3.61±0.19),(0.97±0.12),(1.80±0.03),(1.99±0.04) mg/100 g。其中,谷氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、精氨酸含量显著增高,组氨酸含量显著降低。酵母添加对苏氨酸有极显著影响(P<0.01),酵母添加组和对照组苏氨酸含量分别为(3.34±0.04),(3.09±0.03) mg/100 g。酵母添加对其他氨基酸含量影响较小(P>0.05)。以上研究结果表明,酵母添加能够提高酱油中游离氨基酸的含量,且对决定酱油风味的重要游离氨基酸如谷氨酸、苏氨酸等有显著影响。

2.3 外源添加酵母对酱油游离氨基酸的影响

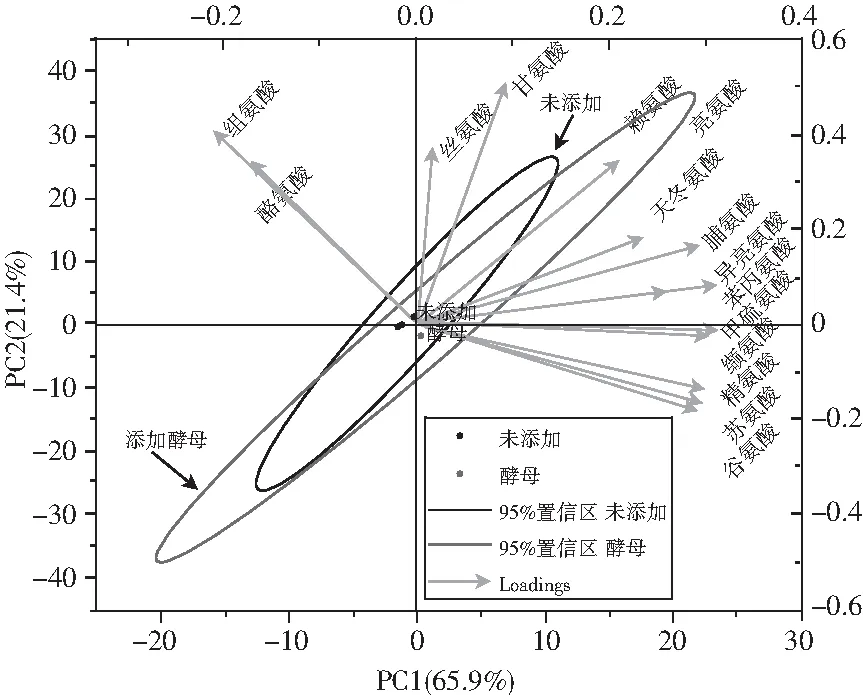

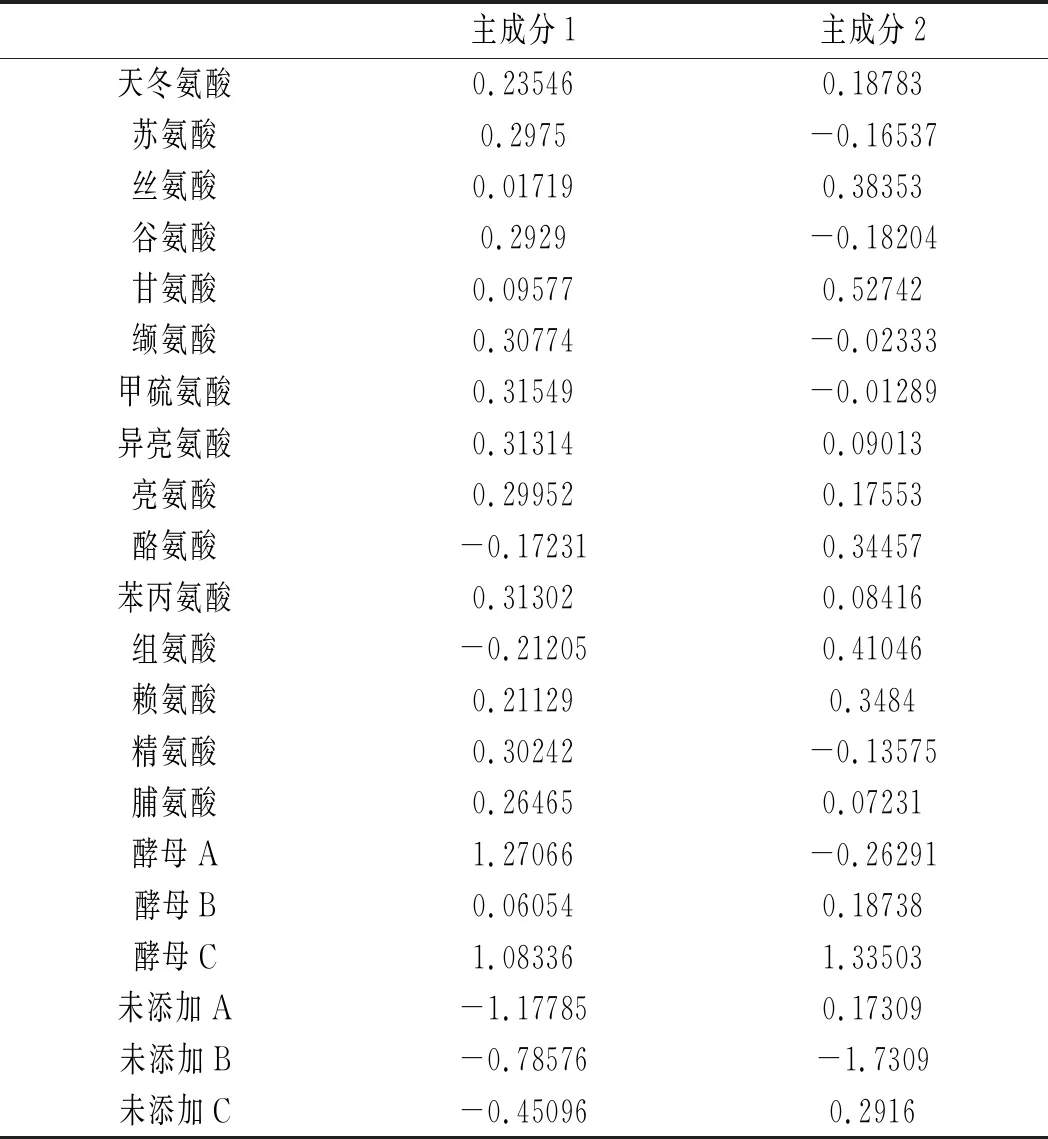

为了进一步明确酵母添加对游离氨基酸的影响以及对产品风味的影响,采用JMP13软件对6个样品的氨基酸组成进行PCA分析,结果见图4和表1。

图4 基于氨基酸组成的PCA分析

PCA分析结果显示:第一主成分和第二主成分的贡献率分别为65.9%和21.4%,累计贡献率为87.3%,说明前该两个主成分能够充分代表样品的整体数据信息。由图4可知,两种工艺条件下6个样品虽然没有被显著区分成两类,区域有一定交叉,但也表现出差异性,添加酵母3个样品聚集在PC1的正半轴,第一和第四象限,且较为接近,未添加酵母的聚集在PC1的负半轴,分布在第二和第三象限,且较为接近。说明添加酵母能够影响氨基酸的组成。

表1 主成分分析各因子载荷矩阵

由表1可知,对主成分1贡献率较大的主要有天冬氨酸、苏氨酸、谷氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、精氨酸、脯氨酸,且这些组分含量与酵母添加呈正相关,说明酵母的添加能够提高这些氨基酸的含量。

3 结论

随着对酱油发酵研究的深入,外源添加耐盐酵母对酱油品质的提升作用逐渐被认知。因此,以提升酱油风味品质的耐盐酵母已广泛应用于不同工艺酱油发酵生产中,并且围绕提升酱油风味品质相关的酵母的菌种选育、耐盐特性、发酵条件优化等研究越来越多,在酱油品质提升方面取得了显著成效。本研究分析比较了实际生产过程中,酵母添加对酱油常规指标和游离氨基酸含量的影响。结果显示:酵母添加不仅能够显著性影响酱油中乙醇、总氮和还原糖含量,而且对酱油中游离氨基酸总量及氨基酸组成产生影响,该研究结果揭示了酵母添加对产品品质和味道特征方面的影响,对酱油实际生产及理论研究提供了理论参考。