结构性改革能否促进全球价值 链地位的攀升?

——基于中国工业面板数据的实证研究

李 月 蔡礼辉

一、引言与文献综述

经济全球化背景下,国际分工格局出现重大转型,全球价值链(Global Value Chain,GVC)分工模式成为国际分工的新常态(Baldwin 和 Lopez-Gonzalez,2015)。中国充分利用国际需求市场,凭借生产要素低成本竞争优势积极融入全球价值链分工体系,实现了从全球价值链“边缘国”向重要“枢纽国”的转变(洪俊杰和商辉,2018),成就了制造业大国地位。然而,随着全球经济进入深入调整期和中国经济发展步入新常态,国际市场需求持续低迷对中国低端出口造成严重冲击,且中国传统低成本要素竞争优势也在逐渐削弱,中国经济发展面临发达国家“高端回流”及发展中国家“中低端分流”的双重压力(刘志彪和吴福象,2018),对中国深度融入全球价值链提出了全新的挑战。为摆脱全球价值链“低端锁定”困境,习近平总书记在党的十九大报告中指出,“推进全面深化改革,坚决破除各方面体制机制弊端”,“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革”,“不断增强我国经济创新力和竞争力”。

实际上,2008 年国际金融危机爆发后,越来越多的经济体意识到,世界经济的关键问题并非短期的金融危机,而是深层次的结构性问题①加快经济结构优化升级——把握我国发展重要战略机遇新内涵述评之一[N]. 人民日报,2019 年02 月17 日(01 版)。。随着全球经济结构性问题日趋凸显,全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,世界主要经济体尤其是新兴经济体对既有全球治理体制机制提出挑战,以谋求在全球价值链分工中的有利地位,全球经济将进入一个新的结构性竞争阶段。在全球价值链重塑的新阶段,中国能否顺利实现从“被动融入”向“主动构建”转变,关键取决于能否进行适宜性的结构性改革。因此,在全球价值链重构和产业分工格局重塑成为必然的形势下,深入分析结构性改革对全球价值链嵌入具有怎样的作用机制与影响力,以及在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期又该如何推动中国产业向全球价值链中高端攀升,都有着重要的理论和现实意义。

与本文相关的文献大致可以分为两大类。一类是基于特定领域考察结构性改革对全球价值链的影响,在部分领域结构性改革探讨中,研究结论并不一致。部分学者从贸易领域改革(Akinkugbe,2009;Bureau 等,2019;黄永明和潘安琪,2019)、金融部门改革(Jonathan,2009;Felbermayr 和 Yalcin,2013)、产品市场改革(Nicodème 和 Sauner-Leroy,2007)、劳动力市场改革(Niforou 和 Christina,2015;Gayi 和 Banini,2019)和制度性改革(戴翔和刘梦,2018)的角度,分析了结构性改革与全球价值链之间的关系,认为结构性改革能够影响资源要素的分配效率,促进一国参与全球价值链分工。然而,也有部分学者得出了不一样的结论。Tokarick(2008)认为并不是所有的经济体都可以从改革中获益,贸易自由化可能还会给部分国家带去负面的影响。Cuervo-Cazurra 和Dau(2009)认为结构性改革并没有有利和不利之分,关键问题是看谁从结构性改革中获得了利益。此外,还有部分学者认为结构性改革的组合推进能够降低改革所产生的短期冲击(Tressel 等,2013),组合效应远大于单一改革效应(Rajan 和 Zingales,2001;Hauner 等,2013)。导致这些研究结论不一致的原因可能在于,结构性改革效果除了受改革措施本身差异化影响外,还会受到其他诸多因素影响,如经济体差异和同一经济体不同发展阶段(Samir,2006;IMF,2015)、距离边界远近(Dabla-Norris,2016)、所覆盖的目标人群(Boeri 和 Garibaldi,2010)和是渐近式的还是激进式的(李月和徐永慧,2019)等。

与本文相关的另一类文献则是对全球价值链嵌入的影响因素进行探讨。许南和李建军(2012)强调依托扩大内需,有利于培养本土产业的自主创新能力,可从根本上扭转“低端嵌入”的不利分工格局,促进中国国际分工地位的提升;吴福象和蔡悦(2014)认为由“外需驱动”转向“内需驱动”的发展战略,有利于培养本土企业掌控和主导全球价值链的能力;刘斌等(2016)提出制造业服务化,尤其是资产专用性越高的制造业,服务化水平越高越能促进价值链参与程度和分工地位的提升;此外,部分学者探讨了人力资本和技术进步(王铁栋,2004)、对外直接投资(杨连星和罗玉辉,2017)以及汇率(倪红福等,2019)等因素对全球价值链地位攀升的影响。

综上所述,发展中国家想要在发达国家跨国公司主导的全球价值链分工中实现由“只能做什么”和“难以做什么”向“想并能做什么”转变,还需不断探寻全球价值链攀升的有效路径,以培育和提高参与能力为基础,提升在全球价值链分工中的话语权。现阶段,中国在全球价值链分工中归属于后发经济体,囿于全球价值链“低端锁定”的被动发展困境。面对现实经济发展中存在的结构性问题,仅关注单一领域改革政策及技术水平提升、对外直接投资等因素,并不能从根本上扭转“高端封锁”和“低端锁定”的不利分工格局,全面且深入的结构性改革可能才是培养竞争力、提升全球价值链嵌入的核心举措。鉴于此,本文对结构性改革与全球价值链嵌入进行研究分析,以期对促进中国在全球价值链中的地位攀升、缓解贸易摩擦压力的相关政策制定做出贡献。

与现有相关文献相比,本文可能在以下方面有所贡献:一是研究视角上,本文基于结构性改革视角对中国GVC 地位的影响进行深入研究,对现有全球价值链文献进行了补充,并且较为系统地剖析了结构性改革对全球价值链地位攀升的作用机制;二是指标选取方面,充分考虑单一指标可能会造成实证结果产生偏误的现实情况,本文最终选取五大领域九个子指标作为结构性改革代理变量,具有一定的创新性;三是研究方法上,建立计量模型对结构性改革和全球价值链地位关系进行实证分析,并采用结构性改革滞后期和“政治联盟国”的结构性改革指标作为工具变量进行内生性处理,保证了文章结论的有效性。此外,结构性改革对中国工业全球价值链地位的影响可能存在行业异质性,本文实证检验了行业异质性的存在性。

二、结构性改革影响全球价值链地位的理论机制分析

本文在现有研究的基础上,将结构性改革促进一国GVC 地位攀升的作用机制总结为资源配置优化效应和有效竞争促进效应两个方面。

(一)资源配置优化效应

主流结构性改革观点认为,经济运行中之所以无法达到资源配置的最优化,主要是由于经济中存在一些影响资源有效配置的障碍,体现为流动性障碍与竞争性障碍。流动性障碍是指由于政策设计等原因,生产要素在区域、产业、企业、国家间的流动不顺畅,不能够有效推动资源流动到更加高效率的部门,形成了生产资源的流动性障碍,难以促进一国GVC 地位的攀升。具体领域的结构性改革的作用机制如下。

贸易领域结构性改革能够在一定程度上消除贸易壁垒,促进国际间要素的自由流动。要素的流动性障碍一旦被打破,意味着一国可以借助外部高端要素流入动员本国闲置低端要素,实现本国要素升级(李月和郑晓雪,2019);同时也可以通过“溢出效应”为国内企业提供学习和再创新的可能,进而提高在全球价值链中的地位(黎峰,2020;苏丹妮等,2020)。金融部门的结构性改革主要通过对金融自由化、银行效率、资本市场及信贷市场管制等的调整,提升资本的有效利用率(Henrekson 和 Johansson,2010)。金融部门要素结构不完善会对全球价值链中不同环节企业形成冲击(吕越等,2020),而金融部门结构性改革为“新组合”提供了条件和方向,在提高生产要素生产效率的同时使得各要素实现1+1>2 的效果(张幼文等,2016;肖宇和田侃,2020)。劳动力市场改革通过改革时间管制、解雇费用等多重手段,降低劳动力流动成本,减少劳动力市场的流动性障碍,进而促进劳动力的优化配置。具体包括:协调劳动力流入、精力和时间投入引起劳动力供给数量和成本变动(徐卓等,2020),对全球价值链地位攀升产生影响(Wei,2010);通过内化劳动力的技能和知识,提升劳动力熟练程度、技能水平,以促进价值链地位攀升(Romer,1990; 昉蔡 ,2009;沈春苗,2019)。制度结构性改革是尝试突破不合理管制的关键。新古典传统的经济学家通常强调制度的激励作用,提出完善的制度体系有利于降低交易成本和提高社会各种资源的配置效率,有利于打造良好的营商环境(韩文秀,2019)。制度性改革有助于消除土地、资本、劳动、创新等要素的供给抑制与约束,实现资源的最优化配置,提升经济体在GVC 分工中的地位。产品市场改革通过放松产品市场自由竞争管制、放宽企业成立限制、简化审批制度等优化营商环境,打破进入和流动的资源限制,调节资本、劳动力等要素在产品生产部门的流动(Amable,2006;刘超和李月,2020),将各种资源分配于最有效位置,以谋求在全球价值链分工中地位的提升。

综上,推动五大领域的结构性改革,旨在减少技术、资本和劳动力等要素的流动性障碍,提升要素有效流动与要素本身升级,实现资源的最优化配置,增强出口产品竞争力,提升经济体在全球价值链分工中的地位。

(二)有效竞争促进效应

竞争性障碍是指受到产品市场的管制、企业进入产品市场的难易程度与规范性、法律与产权等相关政策设计的影响,经济运行中并不能够充分发挥个体的竞争性,导致经济运行的非效率性,影响一国GVC 地位的攀升,具体表现如下。

贸易领域改革通过消除贸易壁垒,减少贸易保护,使得更多的潜在竞争者可以迅速及时挤入国际市场参与竞争,而生产率最低的企业市场份额会受到来自国外和国内企业的挤占,最终被淘汰出局(Melitz 和 Redding,2014),低生产率企业的退出和出口收益向高生产率企业的集中将提高整个行业的出口竞争力(马骥和马相东,2017)。金融领域结构性改革的核心在于金融资源配置主体及渠道的进一步优化,减少无效、低效的金融供给,促进金融资源有效竞争,满足金融服务实体经济需求的能力。通过改革推动多层次金融机构均衡发展,解决金融供给局部过剩和局部短缺的结构性矛盾,为企业进入产品市场竞争提供资金保障。劳动力市场改革通过破除妨碍劳动力流动的体制机制弊端,打破行政机制下劳动力供给垄断和克服市场机制下劳动力市场失灵,从而促进劳动力市场的流动性、公平性和竞争性,增强劳动力技能水平和劳动力技能配置效率,促进经济体GVC 地位的攀升(Young 等,2004;郑玉和姜青克,2019)。制度结构性改革旨在健全经济体制,即优化行政流程、扼制腐败和提高法律体系与产权保护机制水平等方式,通过有效降低企业面对经济变化的调整成本,提升企业个体竞争性。制度质量越完善的经济体,企业被敲竹杠的风险会越低,存在的各种“扭曲效应”越不显著,全球价值链主导者就会更青睐于将中间品交易及最终品生产置于该经济体(Antras 等,2004),进而促进在全球价值链中的地位提升(杜运苏和彭冬冬,2019)。产品市场结构性改革通过放松产品市场管制,强调市场自由竞争,确保“竞争中性”,有利于优胜劣汰和结构调整。产品市场改革实质是增加市场竞争的激烈程度(Stephen,2005),给企业盈利能力带来压力,促进企业增加研发投入(Griffith 等,2010),发展更富有竞争性和灵活性的产品,以保持或提升自身在全球价值链分工中的地位。

综上,结构性改革可理解为一系列致力于削弱非有效管制的改革政策,其核心机制在于降低经济运行中存在的影响流动性与排除竞争性的政策障碍,以提升资源配置的有效性,最终促进经济体全球价值链地位的攀升。

三、模型设定、变量选取与数据说明

(一)基准模型设定

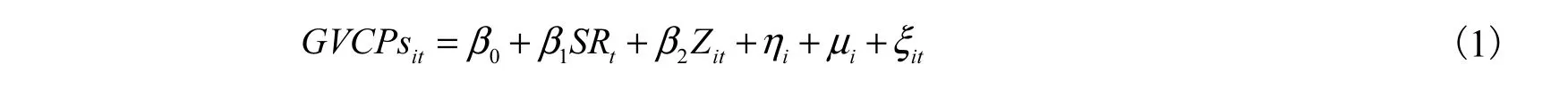

基于以往的文献研究,本文构建检验结构性改革对全球价值链地位影响的面板模型如下:

其中,i 代表行业,t 代表时间,GVCPsit为t 时期i 行业的全球价值链地位指数,0β为常数项,SRt为t 时期的结构性改革指标,Zit为控制变量,主要包括研发水平(RD)、外商直接投资(FDI)、出口规模(Export)、自主创新能力(Innovation)、资本密集度(CI)及技术密集度(TI)等。iη表示行业个体效应,tμ为时间效应,itξ为与时间和行业都无关的随机误差项。

(二)变量选取与数据说明

1. GVC 指数的测算

本文借鉴Wang 等(2017)的测算方法,基于全球多区域投入产出模型(GMRIO),对中国工业行业GVC 指数进行测算。此外,考虑到即使两国参与国际分工的程度相同也会在全球价值链地位上存在差异,因此本文参考盛斌等(2019)采用全球价值链地位指数来综合反映中国工业行业在全球价值链中的分工地位。具体计算公式如下:

其中,PLv_GVCit表示t 时期行业i 的前向平均生产长度,是t 时期国内增加值与行业i 产生的总产出之比;PLy_GVCit′表示t 时期行业i 的后向平均生产长度,是t 时期国外增加值与行业i 产生的总产出之比。产品生产任务的跨国分割,使得参与国际分工的经济体在全球价值链中分为高端国家和低端国家,GVCPsit指标越大,表明该国行业i 在全球价值链分工中越处于高端环节,在全球价值链中的地位越高;相反,则表明该国行业i 在全球价值链分工中越处于低端环节,在全球价值链中的地位越低。本文所涉及的ICIO 数据和贸易增加值数据,均来源于WIOD。

2. 结构性改革变量的选取

通过对比分析各机构结构性改革指标体系,且考虑到单一指标可能会造成实证结果产生偏误的情况,本文最终选取五大领域九个子指标作为结构性改革代理变量。具体指标选取如下(指标汇总见表1)。

(1) 贸易领域改革指标。贸易改革指标旨在衡量经济体的贸易自由化水平与贸易开放程度,本文选取关税约束及非关税壁垒两方面内容作为贸易领域结构性改革指标的代理变量。数据来源于EFW(Economic Freedom of the World)数据库。两个指标均由Fraser Institute 进行标准化处理①Fraser Institute 对指标进行标准化处理,处理方法为:[(Vmax-Vi)/(Vmax –Vmin)]*10,详见:Economic Freedom of the World Annual Report。,标准化后的指标数据越大,说明经济体的贸易自由化水平和贸易开放程度越高,即贸易领域结构性改革水平越高;反之,则结构性改革水平越低。

(2) 金融部门改革指标。金融部门改革指标旨在衡量经济体对金融市场的管制程度及金融部门发展水平。本文选取资本管制和信贷市场管制来代理金融部门结构性改革水平。资本管制数据来源于EFW 数据库,具体整合自IMF 的《汇率管制和汇兑限制年报》。信贷市场管制涵盖银行所有权、私营部门信贷及利率水平,数据来源于EFW 数据库,基础数据源自世界银行(WB)、WEF 发布的《全球竞争力报告》及IMF的《国际金融统计》。两个指标均进行标准化处理,标准化后的指标数据越大代表信贷市场管制水平越低,结构性改革水平越高;反之,则结构性改革水平越低。

(3) 产品市场改革指标。产品市场改革指标旨在衡量经济体对产品市场自由竞争的管制及企业进入产品市场的难易程度与规范性。本文选取营商管制作为产品市场结构性改革指标的代理变量,是对一国或地区产品市场改革水平的综合评价,包括行政管制、官僚成本、开业管制、额外费用、许可证限制、税收合规成本等六个维度的综合评级。数据来源于EFW 数据库,基础数据源自WB 和WEF 发布的《全球竞争力报告》。指标由Fraser Institute 进行标准化处理,标准化后的指标数据越大,代表管制水平越低,即经济体更大程度上允许市场自由竞争、企业市场准入进一步放开以及企业产品生产成本降低,产品市场结构性改革水平也越高;反之,则结构性改革水平越低。

(4) 劳动力市场改革指标。劳动力市场改革指标旨在衡量经济体对劳动力市场的监管在多大程度上约束了雇主和雇员的经济自由。本文选取时间管制和解雇法定费用作为劳动力市场改革水平代理变量。时间管制以工作时间的刚性来衡量,解雇法定费用是经济体规定的企业解雇员工所必须支付的最低解雇成本。数据来源于EFW 数据库,基础数据源自WB 的Doing Business 数据库。指标数据由Fraser Institute 标准化处理,标准化后的指标数据越大代表管制水平越低,结构性改革水平越高;反之,则结构性改革水平越低。

(5) 制度性改革指标。制度性改革指标是对经济体制的评估。本文选取腐败和社会经济条件作为制度性改革水平的代理变量。腐败和社会经济条件数据均来源于ICRG(International Country Risk Guide)数据库①ICRG 数据库的数据时限为1984—2012 年,所以本文制度性改革指标数据更新至2012 年。,并进行了标准化处理,标准化后的指标数据越大表明制度性改革越完善,水平越高;反之,则结构性改革水平越低。

3. 其他变量说明

本文还选取了研发水平、外商直接投资、出口规模、自主创新能力、资本密集度及技术密集度等变量。各变量选取的经济意义及构建情况说明如下。

(1) 研发投入(RD)。研发投入通过提升企业生产技术水平,来增强企业出口国内增加值(李胜旗和毛其淋,2017)。随着国际分工的日益深化,多数研究也证实了研发投入对全球价值链攀升有着重要影响(吕越等,2018;邱斌等,2012)。以上数据来源于《中国科技统计年鉴》和《中国企业科技活动统计年鉴》。

(2) 外商直接投资(FDI)。外商直接投资对全球价值链地位的影响一直是学界高度关注的问题,但研究结论并不一致。部分学者认为外商直接投资能够促进东道国全球价值链升级(Staritz 等,2012),但存在“天花板效应”(张鹏杨和唐宜红,2018);也有学者认为显著的技术差距使得东道国并没有能力吸收外资引入的先进技术水平,外商直接投资对一国在全球价值链地位的影响还有待商榷(Cohen 和 Levinthal,1989)。本文将进一步研究外商直接投资对中国工业在全球价值链地位的影响。本文选取外商直接投资占实收资本的比重作为外商直接投资的代理变量,数据来源于相应年度的《中国工业经济统计年鉴》,其中2004 年数据由2003 年和2005 年数据平均而得。

(3) 出口规模(Export)。在以生产过程分节化和中间品贸易为主要特征的全球价值链时代,出口规模相对较大的国家一般处于全球价值链下游,出口规模相对较小的工业化国家一般处于全球价值链上游(田毕飞和陈紫若,2017)。出口导向战略虽然能使发展中国家积极参与到发达国家主导的全球价值链生产体系,获得更大的工艺升级和产品升级空间,但当发展中国家想要从工艺升级和产品升级向功能升级和链条升级转变时,GVC 主导者就会通过技术壁垒等方式阻止这些企业实现功能和链条升级,削弱企业自主创新能力,进而抑制GVC 地位的攀升。数据来源于WIOD 中的Socio Economic Accounts 数据库,并进行对数处理。

(4) 自主创新能力(Innovation)。自主创新能力受多方面因素影响,如产业资源整合能力、创新人才资源及资本供给等,其能综合反映一国生产技术水平,对全球价值链分工有着重要影响(Morrison 等,2008)。现阶段,中国自主创新能力还比较薄弱,主要以进口发达国家的原材料和中间产品进行加工生产,在全球价值链分工中主要处于中低端位置。本文选取大中型企业发明专利申请数作为自主创新能力的代理变量,数据来源于国家统计局。

(5) 市场推动因素。本文参考黎峰(2017)的做法,同时考虑资本密集度(Capital intensity,CI)和技术密集度(Technology intensity,TI)对中国工业全球价值链地位的影响。其中,资本密集度以资本劳动比来衡量,技术密集度以全员劳动生产率来衡量。数据来源于WIOD 中的Socio Economic Accounts 数据库。

表1 变量定义与数据来源

综上,本文以2000—2014 年中国工业各细分行业为研究对象,鉴于数据的可得性和统计口径的不一致性,文章根据所有经济活动的国际行业分类标准(ISIC Rev.4)与中国国民经济行业分类标准(GB/T 4754—2017),将世界投入产出数据库(WIOD)中23 个工业行业与中国国民经济行业进行匹配,最终合并为20 个行业①合并后的产业包括:采矿业;食品、饮料和烟草制造业;纺织品及其制品业;除家具制造外的木材制品业;纸制品制造业;印刷和记录媒介复制业;焦炼、精炼石油产品制造业;化学原料和化学制品业;药品原料和药品制剂业;橡胶和塑料制品业;非金属矿物制品业;基本金属制品业;除机械和设备制造业外的金属制品业;计算机、电子和光学产品制造业;电子设备制造业;其他机械和设备制造业;运输设备制造业;家具及其他制造业;电力、燃气、热力及空调系统供应业;水的生产和供应业。由于机械和设备的修理业数据缺失较多,难以进行后续经验研究,故予以剔除,最终选取20 个工业细分行业进行分析。。此外,本文对部分变量进行取自然对数处理,同时为消除价格影响,本文将价格相关的变量统一折算为2010 年不变价格。

四、实证结果及分析

(一)基准回归

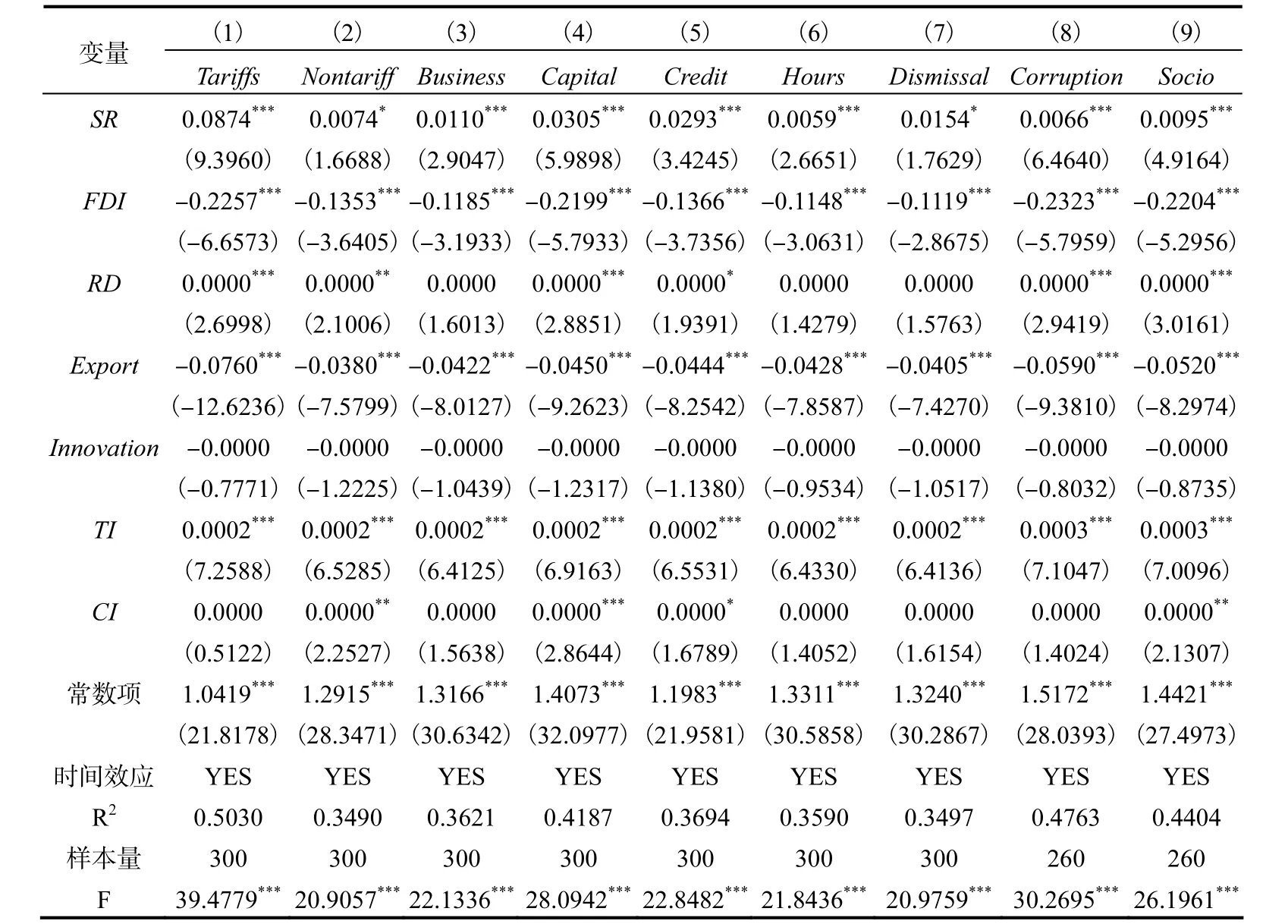

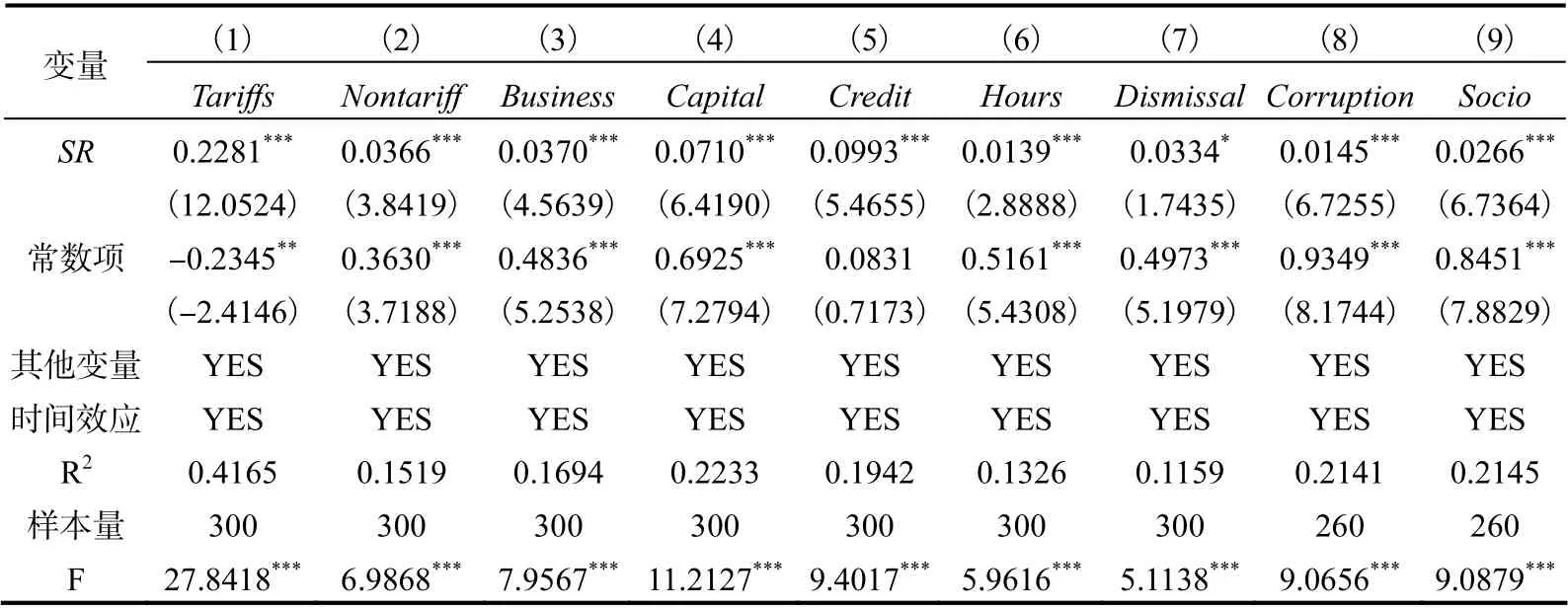

本部分借鉴前人的处理方式(Onorato 等,2013;Gennaioli 等,2014),在分领域逐一加入单一改革指标进行结构性改革与全球价值链地位的经验研究。表2 报告了基本回归结果,具体如下。

从金融部门结构性改革来看,金融部门结构性改革对中国GVC 地位的提升有显著的正向促进作用,即金融部门结构性改革水平越高,越能促进中国工业GVC 地位的提升。资源配置主要以金融为载体,金融部门结构性改革一直是国家高度关注的问题,党的十九大报告提出“加快完善社会主义市场经济体制”,“深化金融体制改革,增强金融服务实体经济的能力”,“促进多层次资本市场健康发展”。深化金融部门结构性改革,有利于扩大资金供给和优化资本配置效率以及降低各行业外部融资成本。跨国公司主导的全球价值链高融资生产环节,往往也是高知识密集型环节和高附加值含量环节,因此深化金融部门结构性改革会吸引和承接更多跨国公司高附加值生产环节,增加国内增加值生产含量,降低国外附加值进口。此外,金融部门结构性改革通过促进资本累积,提高本国资本禀赋优势,有利于本国加大资金投入力度进行研究开发,提升本国产品技术含量水平,同时吸引更多的国外投资进行生产。

从贸易领域结构性改革来看,实证结果显示贸易领域结构性改革对中国GVC 地位的提升也具有显著的正向促进作用,也就是说贸易领域结构性改革越深化,越有利于中国在全球价值链中地位的提升,且贸易领域结构性改革对GVC 地位的促进作用最明显。这主要是因为当国际分工主导形态由传统分工模式转型为全球价值链分工模式后,政府推行贸易领域结构性改革,一方面能够强化要素的跨境流动性,最为典型的表现是对外直接投资带动的生产技术、管理及营销等生产要素的流动(Strange,2020);另一方面有利于企业进口国外先进的中间投入品,利用自身的资源和技术条件对其进行消化再吸收,在提高生产效率的同时也形成了产品创新,增强了产品在国际市场中的竞争力,从而提升本国在GVC 分工中的地位(Anderer 等,2020)。

从劳动力市场结构性改革来看,劳动力市场改革显著促进了中国GVC 地位的提升,即实施劳动力市场改革能促进人才的有效流动并实现人力资源的有效配置,有效竞争效应也越明显,越有利于中国向全球价值链高端攀升。党的十九大报告明确提出要“破除妨碍劳动力、人才社会性流动的体制机制弊端”。与其他经济体不同的是,中国在进行劳动力市场改革时并不是采取简单的劳动力数量调整和价格调整来进行劳动力资源重新配置,而是采取渐进式劳动力市场改革。通过劳动力市场改革,大规模的劳动力从生产率低的农业部门转向生产率高的非农业部门,劳动力资源配置得到改善,由此引起产业全要素生产率明显提升。虽然目前中国劳动力市场还存在着户籍制度等一系列制度性约束,还无法实现劳动力的完全自由流动和竞争,但剩余劳动力通过不断获取进入、退出和流动等权利,表现出明显的劳动力跨部门跨地区流动趋势,提高了劳动力资源的重新配置效率,促进了中国GVC 分工地位的提升。

从产品市场结构性改革来看,产品市场结构性改革对中国GVC 地位的作用表现为在1%的水平上显著。其主要原因在于,一方面产品市场结构性改革放松产品市场自由竞争的约束,更多的企业加入产品生产环节,这不仅会优化产品生产结构,还会增加产品间的竞争性,使得劣质产品被淘汰出局,更多高品质产品和差异化产品不断被生产,进而提升产品的竞争优势和附加值,从而提升中国在全球价值链分工中的地位;另一方面产品市场改革除了将重点放在产品本身外,还要求企业向高附加值环节转型,加强产品品牌打造意识,不断向全球价值链高端攀升,增强本国附加值获取能力。虽然目前我国产品生产技术水平和产品生产质量都在不断提升,但产品附加值获取能力低下,一直处于低附加值生产环节。深化产品市场结构性改革,就是要提升产品的竞争性和附加值获取能力,从而促进中国在全球价值链中的地位的提升。

从制度性改革来看,表2 中数据显示制度性改革对中国GVC 地位的影响在1%的水平上显著为正,说明制度性改革水平越高,中国在全球价值链中的地位也越高。Antras 等(2004)指出,制度质量不完善,会使得全球价值链中合约实施的制度质量得不到保证,企业被敲竹杠的风险增加,跨国企业就会将更多生产环节置于企业内部进行,以防范因制度不完善所产生的风险和不确定性。这就会使得经济体难以深度融入全球价值链体系中,且其技术和知识密集型产业难以引进外资,即使引进外资也容易引发寻租等腐败行为。制度性改革可以在很大程度上规避这一现象的发生,通过推行制度性改革释放制度性红利,保证资源在全球范围内得到最优配置,促进经济体向全球价值链高端攀升(Yang 等,2020)。

表2 结构性改革对GVC地位影响的基本回归

(二)内生性处理

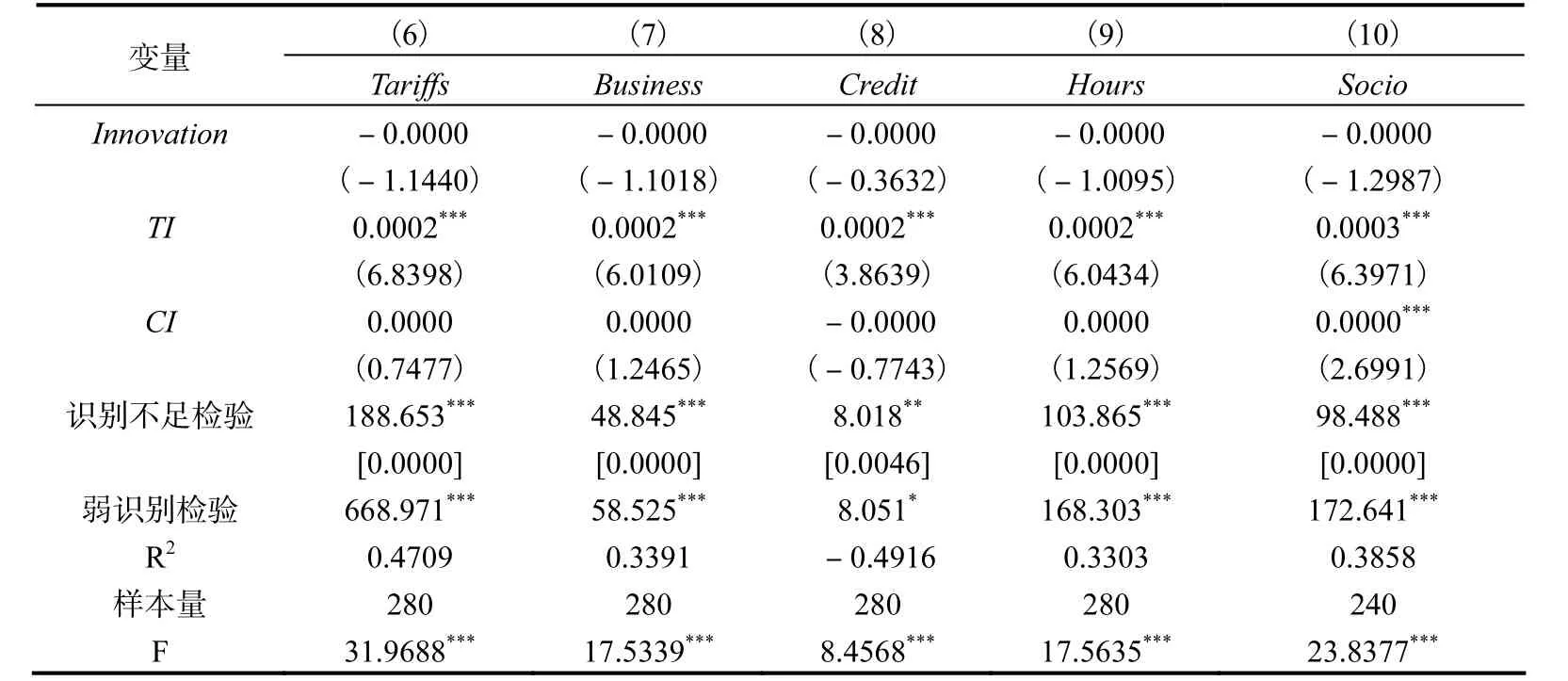

根据前文分析,本文可能存在内生性问题。结构性改革对GVC 分工地位的攀升有显著的促进作用,GVC 分工地位可能也在一定程度上影响经济体宏观层面的结构性改革决策;此外,还可能存在遗漏变量和测量误差等问题。为了避免内生性问题对本文结果的影响,本文尝试使用工具变量法进行内生性处理。关于结构性改革工具变量的选取,本文主要从两个方面着手:一是较为常见的滞后期工具变量,这里选取结构性改革水平滞后一期作为工具变量;二是寻找外部工具变量。有关结构性改革水平的外部工具变量,本文参考Christiansen 等(2013)的处理方式,采用“政治联盟国”的结构性改革指标,构建一国结构性改革的工具变量。本文根据协定联盟指数(Entente Alliances index)①这个指标源自Rajan 和Subramanian(2005)的研究,即根据两国在某一年是否属于同一个联盟,该指数可取值0 或1。原始数据来自战争关联性数据库(Correlates of War Database)。,选取俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦作为中国的“政治联盟国”,利用这四个国家的实际GDP(统一折算为2010 年不变价格)对联盟国家的结构性改革指标进行加权,由此构建中国结构性改革变量的工具变量。另外,为保证加权指标的准确性,本文对结构性改革指标缺失的联盟国的权重予以剔除。

表3 报告了利用两种工具变量进行回归及其相关检验统计量的结果①鉴于文章篇幅有限,此处只报告了五大领域部分指标的工具变量检验结果。。其中,模型(1)至模型(5)为外部工具变量的回归结果,模型(6)至模型(10)为一阶滞后工具变量的回归结果。工具变量回归结果表明,结构性改革对中国工业GVC 分工地位的提升有着正向的促进作用,进一步证明了本文结论是成立的。

表3 工具变量检验结果

续表3

(三)稳健性检验

为了进一步保证研究结论的稳健性,本文采用两种方式进行稳健性检验。

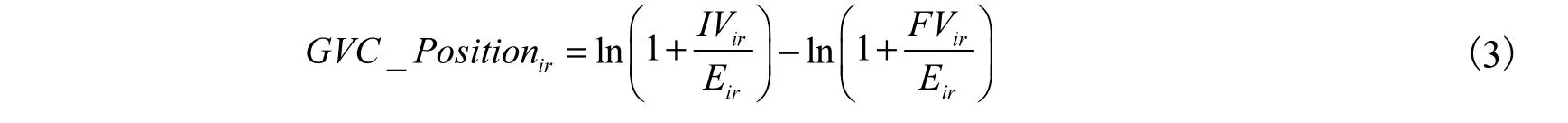

首先,利用Koopman 等(2011)构建的GVC 地位指数对实证结果进行稳健性检验。Koopman 等(2011)提出一国的GVC 地位可以通过该国出口给其他经济体的中间品以及从其他经济体进口的中间品来衡量。Koopman 等(2011)的GVC 地位指数具体可表示为:

上式中,IVir为被进口国出口至第三国并被第三国生产国内最终需求吸收的中间出口的国内增加值,即r 国i 产业出口的中间品增加值,该指标用以衡量r 国i 产业出口的中间品中包含了多少增加值,经一国生产后又出口给第三国;FVir为出口的国外增加值,即衡量r 国i 产业附加值出口中有多少是国外的附加值;Eir为r 国i 产业的总附加值出口额。GVC_Positionir越大,表明该国(地区)在GVC 分工中越处于相对高端环节,此时IV 占比高于FV 占比;GVC_Positionir越小,表明该国(地区)在GVC 分工中越处于相对低端环节,此时FV 占比高于IV 占比。

基于Koopman(2011)的GVC 地位指数回归结果见表4。从表4 可以看出,各领域的结构性改革水平与中国工业GVC 地位在至少10%的水平上显著正相关,且贸易领域改革对GVC 地位的促进作用最为明显,这与基准回归结果大致相同。总体来看,本文核心结论具有稳健性。

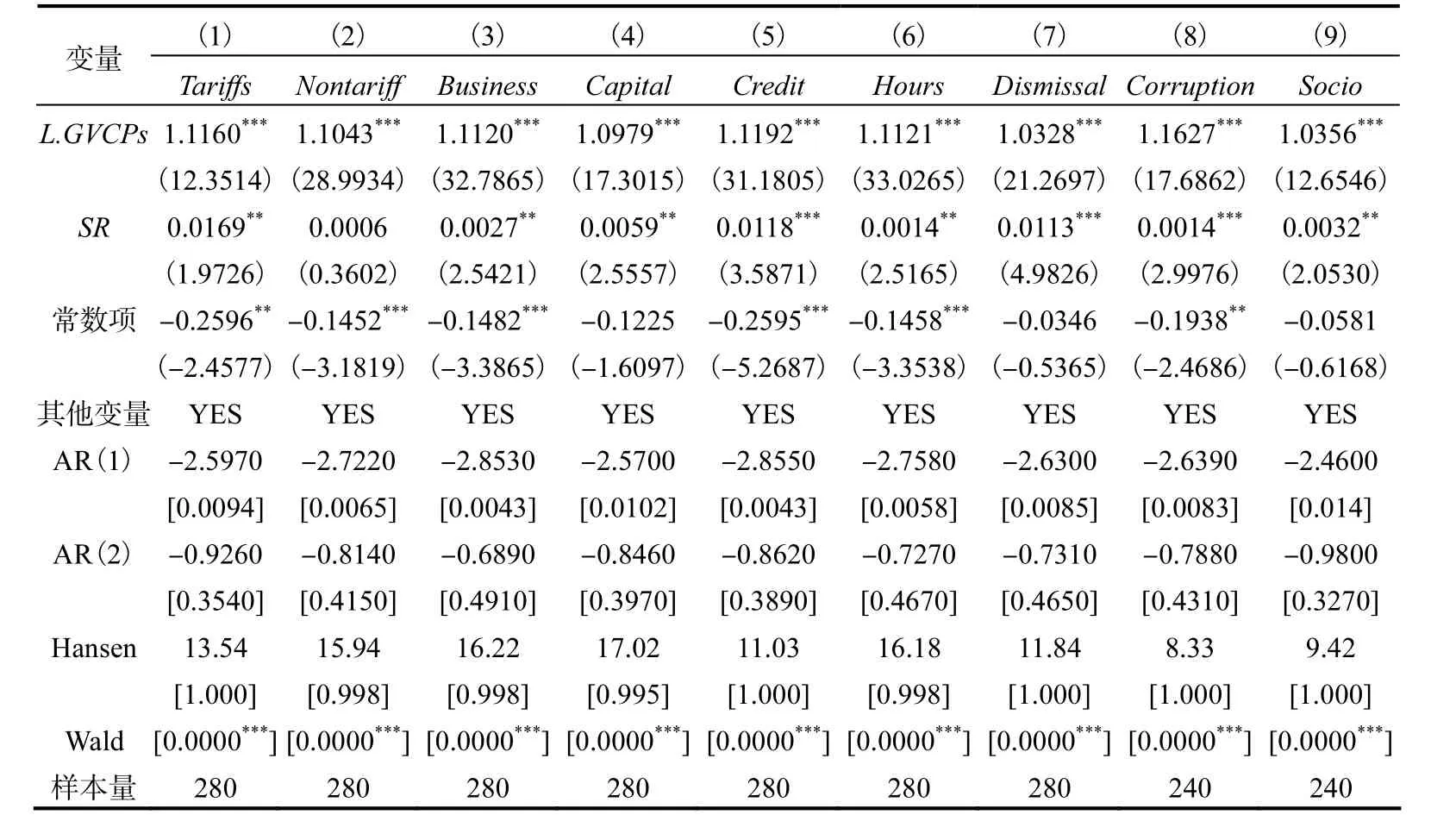

其次,本文采用系统GMM 方法对基准模型进行稳健性检验。我们参考盛斌和毛其淋(2011)的做法,将被解释变量全球价值链地位的滞后一期和核心解释变量结构性改革指标视为内生变量,将内生变量的高阶滞后项作为工具变量,其他控制变量视为外生变量。

表4 结构性改革对GVC地位影响的稳健性检验1

表5 报告了模型的有效检验结果。从表5 回归结果可以看出,GVC 地位指数的滞后一期值对当期值具有明显的正向促进作用,加入滞后项后,结构性改革对GVC 地位的影响出现明显下降,这说明在基准回归中,结构性改革对中国工业GVC 地位攀升的作用被高估了。表中数据显示,结构性改革对中国工业GVC 地位的影响依然显著为正,即系统GMM 回归结果与基准回归结果表现出较好的一致性,且在统计上显著,说明本文结论稳健。

表5 结构性改革对GVC地位影响的稳健性检验2

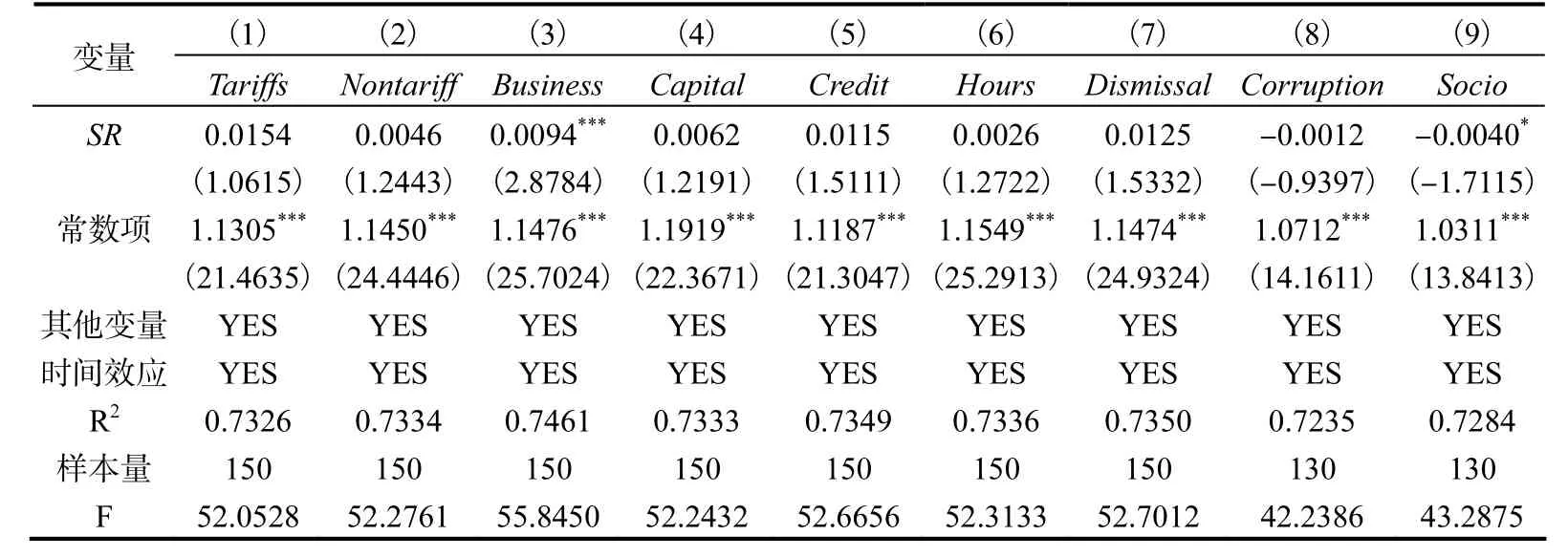

五、结构性改革对全球价值链地位影响的行业异质性分析

为了考察结构性改革对中国工业行业GVC 地位的影响是否存在行业异质性,本文将中国工业行业所有年份的平均GVC 地位指数按高低分为GVC 低端行业和GVC高端行业①中国在GVC 分工中处于相对低端的行业有:药品原料和药品制剂业;纺织品及其制品业;橡胶和塑料制品业;非金属矿物制品业;除机械和设备制造业外的金属制品业;计算机、电子和光学产品制造业;电子设备制造业;其他机械和设备制造业;运输设备制造业;家具及其他制造业。其他十个行业为全球价值链中的高端行业。,分别进行估计和检验。

表6 报告了结构性改革水平对GVC 低端行业的估计结果,结果表明结构性改革对GVC 低端行业的分工地位具有正向影响,即结构性改革水平越高,越能促进GVC低端行业向高端攀升。其可能的原因在于:就行业本身性质而言,中国工业行业中位于全球价值链低端的行业多属于中高技术行业,这些行业的技术研发和品牌营销被发达国家跨国公司严格控制,中国作为后发经济体,多遵循以模仿或技术引进为主的发展道路,一直被迫“低端锁定”,而实行全方位的结构性改革,可以整合国内外创新资源,促进资源的优化配置,提升企业的自主创新能力。由于中国嵌入全球价值链主要凭借传统廉价劳动力优势,所以低端行业出口的多是同质化、低附加值的产品,这容易被价值链主导者进行“低端锁定”,中国需要改变现实的不利分工地位,摆脱“低端锁定”和“贫困式增长”的现状,尤其在中高技术行业更为迫切。长期以来,束缚我国GVC 地位攀升的一大重要原因是创新性能力和动力不足,这主要因为结构性障碍使得市场在资源优化配置中的决定性作用没有得到充分发挥。通过结构性改革,为市场主体创造宽松公平的宏观环境,实现资源的最优化配置,通过制度激励促进低端行业对出口产品结构进行调整优化,促进产品差异化生产,进而实现向GVC 的中高端环节攀升。

表6 结构性改革对GVC低端行业地位的影响

表7 报告了结构性改革水平对GVC 高端行业的估计结果,结果显示产品市场结构性改革水平与高端行业全球价值链分工地位呈现出正相关关系,而制度性改革对高端行业价值链分工地位有负向的影响,其他领域的结构性改革效应虽然为正,但并不显著。这可能是因为,对类似于采矿业这样的资源密集型行业来说,它本身为GVC 提供中间品,结构性改革并不会对其全球价值链分工地位产生实质性的影响,甚至在短期内还会形成一定冲击。中国作为一个制造大国,拥有全世界最为齐全的工业门类,这也意味着需要更为完善的结构体系。结构性改革并不是一蹴而就,它需要在打破关键领域制度障碍的同时,建立规范的长效的体制机制,使有限资源流入薄弱的关键行业,增强本国综合竞争力。

表7 结构性改革对GVC高端行业地位的影响

六、结论与政策性思考

本文研究发现,五大领域的结构性改革对中国工业GVC 地位的提升具有显著的正向促进作用,即结构性改革水平越高,越能促进中国工业GVC 地位的提升;在考虑个体的过去行为会影响当期行为的情况下,基于系统GMM 估计结果证实了五大领域结构性改革对中国工业GVC 地位攀升的正向作用,但这种作用在加入因变量的滞后期后出现了明显下降,说明中国工业当期GVC 地位受前期GVC 地位的影响较大。本研究还发现,贸易领域结构性改革对GVC 地位的促进效应最明显,而制度性改革的平均边际效应最小。此外,结构性改革对全球价值链地位的影响效应在不同行业中呈现出行业异质性。

上述研究结论有助于从结构性改革视角探索促进中国价值链地位攀升的科学对策,结论具有明晰的政策含义。虽然经济全球化使得中国经济发展创造了一个又一个增长奇迹,但中国工业在全球价值链分工体系中仍处于中低端地位,核心技术受制于人,且要素的稀缺特征日渐凸显,中国需坚持以推行全面且深入的结构性改革为主线不动摇,减少经济运行中存在的政策性障碍,提升资源配置的有效性,增强企业的生产效率和核心竞争力,进而促进中国全球价值链地位的攀升。例如,创新外贸管理政策,简化贸易通关手续,切实推进贸易便利化;强调产品市场自由竞争,配置全球创新资源,发展多元化创新产品,培育自主品牌;实行合理的金融资源分配政策,引导资源向效率更高、技术密集度更大的领域流动等。此外,结构性改革并不是一蹴而就的,在结构性改革的过程中要注意防范改革带来的负向冲击效应。面对现实经济发展中存在的结构性问题,结构性改革的战略意义绝非权宜之计,而是从根本上扭转不利的分工格局的战略基点,通过从培育竞争力和引致价值链布局升级两个方面促进价值链地位的攀升具有长远战略意义。

——基于《德意志意识形态》的分析