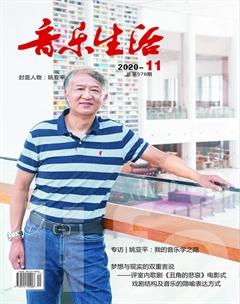

专访 | 姚亚平:我的音乐学之路

董蓉

如果说,“透过音乐来理解人与社会”是音乐学研究始终不渝的重要旨趣之一的话,那么,可能没有比于润洋先生提出的音乐学分析概念更为深入人心了。音乐学分析包含着二元论的本质,它需要面对音乐和社会两种性质上完全不一样的文本,并试图化解两者之间的隔膜,从而抵达对音乐的理解。

作为专注于西方音乐风格史及思想史的著名学者,姚亚平教授在其《西方音乐的观念——西方音乐历史发展中的二元冲突研究》中对西方音乐中的深层次问题进行了追问,其中很多观点都接受了于润洋音乐学分析思想的影响,在很多看法上与音乐学分析的基本旨趣不谋而合。他坚持认为,音乐是一种文化代码,是人的精神和观念的物化形式,“乐谱中隐藏着人的秘密”。而从《复调的产生》到《性别焦虑与冲突——男性表达与呈现的音乐阐释》,再到《价值观与中国现代音乐创作——关于“可能性追求”的讨论》等撰述,姚亚平教授在其三十余年的学术人生中,始终努力追求通过音乐形式语言探求其中的文化意蕴的终极意愿,对于润洋先生提出的音乐学分析,一方面继承了自己老师的学说,另一方面也积极创新,对音乐學分析提出一些自己的理解,丰富了这一学说的理论和实践内容。日前,本刊对他做了一次专访,在这篇专访中,姚亚平教授由音乐学分析,谈到了他的音乐学之路,以及他对于音乐深层问题的思索等话题。

一、走入音乐学

采访人:于润洋先生在他论及歌剧《特里斯坦与伊索尔德》的文章中提出音乐学分析概念,指出它“既要考察音乐作品的艺术风格语言、审美特征,又要揭示音乐作品的社会内容,并做出历史的和现实的价值判断”。我注意到,您在多篇文章中也对这一概念进行了学理性探讨及实践性探求。总的感受是,像文化人类学那样,您似乎更愿意将音乐视为人们看待与理解文化的一个窗口和工具,这是您在音乐学分析中所力图求索的思路?

姚亚平:每一代人都在追求前人未解决的问题。于先生的音乐学分析中存在着两个重要的思路“端点”,一个是美学,一个是社会历史。在美学方面,我的学兄韩锺恩做了很多创造性的工作,他强调感性聆听和美学诠释,在于先生美学研究基础上有很多拓展,提出了一些新的音乐美学理念;于先生理论研究的另一端,音乐社会学问题,尤其是音乐与社会历史结合是我所力图追踪和深入下去的。我希望通过音乐这一具体的文化形式,来阐释其中包含的艺术审美之外的其他内容。在我看来,音乐具有两面性,它不仅仅是审美感受对象,同时也是一种文化现象,其中凝结着人的观念、思想——这是我所一直坚持的观察态度。但我的解决方式可能与于先生有所不同,我思考的是,到底怎样来打通音乐与音乐之外的隔膜?因为只有打通了它们,才能真正从音乐走向社会历史。

有很多人怀疑,外部的文化文本与内部的音乐形式这两种完全不同的符号,是否能够实现沟通?这种沟通建立在什么基础上?当然,对这些问题的探求关涉到对“形式是什么?”的考量,又隐约与语言学、符号学有着关联,而音乐学分析终归要努力化解和突破这两个符号的二元分离关系,使它们互相说明、互相支持。

采访人:如果说“透过音乐形式话语来理解与看待文化”构成了您独特的观察态度的话,那么,它开始于什么时候?是什么样的人生经历促成了您的这一思维方式?

姚亚平:可以说,从我来到北京念书,并由此步入音乐学领域之时就已经有了一些这类思维方式,只不过当时还很模糊,尚不清楚。1984年,我从四川音乐学院作曲系毕业后,留在作曲系教授和声专业课程,1989年,川音承担西方音乐史教学工作的老师俞抒教授临近退休,李忠勇院长(他也兼任音乐研究所所长一职,这是音乐学系的前身)想为学校物色一位接班人。李院长知道我喜欢读书和钻研理论,就找到我,问我是否愿意到中央音乐学院学习(那个时候,北京大学、清华大学及中央音乐学院等高校都应教育部的要求接受各地院校的委培生,为地方培养师资),我接受了这一提议。当时,绝大多数地方音乐学院尚未开设音乐学专业,所以,我对音乐学的了解很肤浅,仅限于读过几篇相关文章,而且对它的兴趣似乎也不是很大。可最终,我接受了。这其中一个最大的动力还是想走出去,看看外面更广阔的世界。另外,我对我从事的技术理论工作也存在一些困惑。我是作曲出身,虽然说积累出较为扎实的西方作曲技术理论功底,但我对技术问题并不满足——我们把一部作品像解剖麻雀一样分解成技术又能如何?我想知道的是,技术原则滋生于什么样的文化之中?是什么促使西方二十世纪音乐从传统走向了现代?总之,我对西方音乐充满好奇,西方音乐文化到底是一种什么样的文化,在人类音乐文化发展中为何如此与众不同?这些“宏大”的追问,可能别人不会问,但它们却经常萦绕在我的脑海之中。

后来,我顺利到北京念书了。到北京后,是黄晓和老师带我,第一堂课,他就告诉我,两年内(当时的学制为两年)完成硕士论文时间紧迫,要赶紧定题目。我选了早期音乐,因为我认为传统的和二十世纪西方音乐我都大约有些了解,唯独对西方早期音乐是一片空白,我想弥补一下这方面的薄弱,撰写了硕士论文《西方早期多声部音乐的建构》。这篇论文还是以技术理论的思维来写的,答辩时有不同的评价,作曲系于苏贤、杨通八教授给予较高的评价,而音乐学系的老师们则认为“论文不够音乐学化”。什么是音乐学化?我当时的确不知,但触动我去思索。

1991年,硕士毕业后,我回到川音。当时有过跟随于润洋教授继续攻读博士学位的想法,但我作曲技术理论出身的“非音乐学科班”背景使我继续求学的愿望并不顺利。

回到成都的这一年,是我个人成长非常重要的阶段。我沉浸在对西方音乐深层问题的热切思索之中,思绪万端、海阔天空。这些思考,使我进一步深化了对音乐学的理解,并生成了很多有关博士论文课题的新想法。一年间,我执着地给于先生写信,谈我的下一步研究的想法,谈我对西方音乐历史发展观念的认识……最终,我又考上了于先生的博士。

现在回想起来,我当年有关复调音乐的硕士学位论文,确实不是典型的音乐学论文。虽然反而让我坚定了博士学位论文一定指向音乐学历史写作的信念,即用音乐学的眼光来看待音乐,它不仅仅是技术性的东西,而是应被纳入至更为广阔的社会、文化与哲学审思之中。这些考量促成了我博士论文《西方音乐的观念——西方音乐历史发展中的二元冲突研究》(1995)的完成。记得在论文导论中,我提出:“所谓寻求主客体的统一就是寻求两种符号表达体系的内在联系”“乐谱中隐藏着人的秘密”等一类观点,实际上,这一思考已经触及到了音乐学分析意欲解决的问题,即音乐形式与形式之外的结合,我所谈到的二元冲突,表面上指的是形式的二元冲突,但说的又不是纯形式,而是讲思想、观念、文化,只不过这些关于文化、观念的见解都被打上了形式的烙印。应该说,这一选题决定了我现在看问题的方式,以及后来所走的一切道路。当然,这其中也隐藏着相当大的一个困难。

二、历史观与语言观

采访人:您的博士论文从二元冲突的角度,表达了您对西方音乐文化的关注与思考,这是一个非常宏大的课题,那么,您当时是如何看待自己的研究立场的呢?问题决定了方法,两者一定是同步同行的。那么,针对您所提的问题,您是如何确定您的研究方法呢?

姚亚平:我的博士论文是怀着很多疑问,莽撞地闯入音乐学大门的。以今天的眼光来看,这是一个并不规范的博士论文选题,也有很多不成熟,但却充满了我解答问题的激情,有很多闪光点,感谢于润洋先生,鼓励了一个中国式的提问,也奠定了我一生的学术研究基调。而我,在博士论文中也无意间触碰到了一些音乐的终极性难题,这都是一些天大的问题,一辈子也回答不完。

博士论文之后,我的困惑是提不出有效的问题。我的论文属于思辨性的宏大叙事,可以肯定的是,在实证主义传统中成长起来的西方学者,对此是持排斥态度的,并不会支持我的思考方向。而且,无论是国内还是国外,主流的学术思想都倾向于周匝细密的微观研究。宏大叙事,往往被认为是形而上、虚构的、过时的。我面临着合法性的质疑。我对这个问题思考了很久。

受制于我的提问,我觉得我的研究有两个问题必须要想清楚,也是两个难题,都涉及到方法论:第一,历史观,即微观抑或是宏观的史学研究;第二,语言观,即音乐形式到底是什么。

我认为,历史观就是观历史的角度,而宏观和微观都是观历史最基本的两个角度。这仅仅是两个角度而已,对宏观或微观视角的选择,取决于研究者想看到什么,这类似于“楼层观景”——位于不同楼层的人,会看到不同的景观,远看、近看,各有所需。所以说,宏观视角与微观视角,两者各有优势,也各有局限,选择了其中的一个角度,就选择了一种优势,也同时面临着一种局限,而我们注定无法两者兼得。

当代西方学者往往不愿意提及宏大问题,这里有它们文化自身的原因。但我是中国人,我不会提出与他们一样的问题,我有我的视角。这一视角,是由于我是中国人,由中国文化的背景决定的,我是为了想了解西方音乐文化而提出我的问题的,所以有时候我的视角是必然的,我只能这样选择,因为我想知道这些。我同意西方音乐研究中中国人视角的看法,不在乎是否加入到了西方的主流,我只在乎,我是否提出了一个有意义的问题。因此,我对宏大的看问题方式绝不放弃,因为没有退远一点看问题的角度,没有对大的认识问题的思维,根本不可能提出有效的问题。即使在后现代主义时代,宏大视野也没有失效,阿多诺的马克思主义社会学研究,福柯的权力理论、麦克拉蕊的女性主义研究,以及最近的关于“现代性”的讨论,没有基于宏大背景的思考是不可能成立的。

此外,要想回答“西方音乐是什么”的问题,还必须克服另一个障碍——语言观,即如何理解音乐的语言,这就意味着我们必须深究什么是形式。这关涉到在二十世纪语言学的转向中,我们对语言学的认识问题。

针对这个问题,我在几年前的《错觉图:游走于形式与形式之外的凝思游戏》一文中进一步追问了什么是形式。形式既是一个物理音响或技术现象,也是一个文化或观念。作为人类表述方式的一种意义符号,它负载着有关于人的许多信息——文化的、社會的、思想观念的。我也是逐渐理解到,当我们在分析形式时,事实上也可能同时是在分析形式之外的事物,因为形式并不仅仅是形式,它也是一种观念,两者之间其实并没有相隔那么遥远,不过就像一张纸,一捅就破,两件事可以是一回事。

我认为,我在历史观上是比较传统,甚至保守的。在语言观上(将音乐形式视为思想观念、意识形态、文化现象),我则是时尚的、合潮流的。两者相结合,就奇特地凝结成了新的东西,构成了我的研究个性。

三、对音乐的观察与阐释

采访人:阅读您撰述的时候,有一个感受,就是说,您思考音乐的方式是一以贯之的。正如您刚才所说,您在博士论文中提出关于“西方音乐的为什么”这一宏大的问题,而在其后二十几年的研究实践中,您似乎都在从不同的角度尝试填充问题的答案?

姚亚平:在我的学术研究中,方法的思考贯穿始终,我的一个明确思想是,我的方法是要解决问题的,那么,我的研究就一定要理论与实践相结合。《复调的产生》的写作就是一种实践性研究。它并不是对欧洲复调音乐进行系统研究的专门著述,而是与复调音乐相关的几个断面研究。这些研究,与其说是在讨论复调,不如说在讨论欧洲文化精神。我坚持认为,形式是精神和观念的物化,早期复调语言机制,例如四度及三度、六度音程在协和音程阵营中的地位,它本身就是一种社会性话语和文化代码,是内在包含冲突的权力文化在音乐中所留下的印记。表面上说,音程是一个普遍的技术问题,但实质上,这却是一个文化问题。

我另一本书《性别焦虑与冲突——男性表达与呈现的音乐阐释》的写作是由我在中央音乐学院所承担的《音乐学分析课程》而促成的。在这本书中,我接受了当今新音乐学,也即当今音乐中的性别研究的一些思想,认为西方音乐历史也是父权制主导的音乐的历史,它带有性别(男性)的印痕。这样就解释了为什么调性可以在性别话题中来谈论,它为什么是一种男性话语,以及调性之所以走向衰落,可以把它与男性的衰落这样一种文化动向结合起来思考。我的这一研究也缘起于对新音乐学的不满足。新音乐学的有启发性的地方在于它给予研究对象以社会文化的诠释,但它在研究中,常常将一个具体的音乐现象比较生硬的嫁接在一起,使人们不好接受,觉得牵强。我认为新音乐学从文化和性别来看待音乐是可取的,但方式上有些突兀和生硬,我希望找到一些更容易被人接受的方式来说明这个问题,这是一种尝试。

采访人:您最近的新书《价值观与中国现代音乐创作——关于“可能性追求”的讨论》关注了中国现代音乐的创作。据我了解,这本书由理论篇与实践篇两部分组成,您在书中提出了一个核心命题——“可能性追求”,并围绕于此,对“可能性追求”进行了理论阐释,又结合具体音乐实践讨论了几位中国现代作曲家的音乐观念和价值取向,综合论述了中国现代音乐作曲家在国际化和本土化方面的探索和努力进行。那么,您的“可能性追求”思路和以往研究有什么不同?

姚亚平:《价值观与中国现代音乐创作——关于“可能性追求”的讨论》(以下称“可能性追求”)属于“高校人文社会科学重点研究基地‘十三五重大项目”《中国专业音乐未来发展研究》分支课题的子课题。当年,我是带着对现代音乐的困惑进入音乐学领域的,而书写中国现代音乐创作,恰好契合了我最初的意愿。在我看来,要回答中国现代音乐创作的问题,必须涉及到西方音乐,因为前者是顺着后者这根藤长出来的。中国音乐的很多困惑,实际上是西方音乐引出来的。

在这里,我需要解决的问题是:如何理解80年代以来的中国现代派音乐创作?大家知道,改革开放以来中国出现的所谓“新潮音乐”在当时存在很大争议,很多人对这种现代音乐表示难以理解,发出了很多批评的声音,这种现象直到现在并没有消失。那么,如何看待这种音乐?我认为中国的理论工作者有责任对这种社会音乐生活事件作出说明予以解释,以求得公众和作曲家之间达成和解。对于我来说,这是一个新的课题,是一个难题和挑战。之前的博士论文虽然也提到现代音乐问题,但它是从二元对立冲突的角度来考量的,这是一个老派思想,而“可能性追求”里面有新的观念。

“可能性追求”这一思路的最大不同在于,它是从价值观角度来解释音乐现象的。这也是我多年来研究西方音乐,对西方文化认识的一个体会。对于西方文化我们通常会有这样的认识,即这种文化比较善于不断打破旧事物创造新事物,它总是在不断突破,追求变革,就艺术来说,这一点很明显,即不断地追求个性,自我表达,探求生命表达的多样性和各种可能性。正是由于这样一种文化特性,在西方出现了现代艺术——这一极端探求艺术创作新的可能性的现象。对于现代艺术,不能简单地理解为只是追求新的形式,玩着花样的疯狂变革,而应该把它视为一种文化现象,一种在西方特有的文化观念,这种观念有非常强大的生命力,对于西方人来说,这是他们文化的价值观。中国上个世纪80年代开始出现的追求现代音乐语言的新潮音乐,是这种西方观念的影响的结果。如何看待这种来自西方的影响,我认为需要理性的、全局性的来看待。我的这个研究,比较全面地表达了我的一些观点,从理论和实践上,从价值观角度,对中国的现代音乐创作进行了一些比较正面的解释和说明。

这一研究同我以前的研究在总体上仍然是一致的,即仍将音乐作为一种社会文化现象来看待,它其实仍然是在回答我最早对西方音乐的困惑,同音乐学分析的基本观念可以贯通。我认为,对现代音乐这种现象,只能从社会文化视角来解释,否则就没有办法来说明这种长期使人不解的音乐现象。

四、音乐学分析是一种缘分

采访人:您今年在上海音乐学院开设了“音乐学分析的理论与实践”课程,课程内容集合了您对西方音乐的长期思考与实践、理解和认知。这门课程所宣讲的核心问题是什么,是否可以认为它代表着您对自身音乐学之路的一个反思?

姚亚平:上海音乐学院在学术上包容、开放,很重视这门课程。“音乐学分析的理论与实践”包含理论与实践两个部分,共15讲,实践部分主要讲解了我之前的研究实践,如复调音乐、音乐修辞、仿作技术、可能性追求等等。理论部分有很多的延伸,但核心问题离不开“音乐是什么”,这是我思想中一直在追问的终极问题,也是一个不得不问的问题。音乐是什么?用传统的观念来看,这一提问无疑在钻牛角尖,音乐不就是听觉艺术、美的艺术吗?但是,新时代所发生的事情,如先锋派音乐等,正在不断质疑着这一观点。音乐是什么?从新音乐学、民族音乐学、传统音乐学,到达尔豪斯、科尔曼,它们的回答在内涵上又各有不同。

在上海音乐学院的十几次授课是一个机缘,它让我藉此对自己的思想進行了沉淀和反思。当年,我对音乐理论的兴趣正是发自于对于上个世纪80年代进入中国的西方现代音乐的困惑,而当我一旦发觉对于这类问题的解答不可能在纯技术分析中去寻求时,我走向了音乐学。对于我而言,音乐学分析是一种缘分,它与我初涉音乐学领域之时所提出的问题有着不谋而合的共通之处,而我全部研究可以说都是围绕着试图去接近和认识作为一种特殊文化的西方音乐而展开的,它们,代表着我对西方文化现象的观察与理解。