“云录制”的实践路径与前景展望

田园

岁末年初,新冠肺炎疫情突如其来,举世关注。全国人民在党中央和习近平总书记的坚强有力领导下,打响了一场气壮山河的疫情防控人民战争、总体战、阻击战。面对疫情之下的电视节目“断货”,电视人积极展开“自救”,“云录制”应运而生,成为特殊语境下电视节目播出困境的破局之钥,也在各级电视机构、各网播平台的实践带动下掀起一股视听新风潮。

所谓“云录制”,是指改变原有工业化制作流程,以5G、云端技术、人工智能等各种技术作为节目数据存储、传输、共享、处理、编辑的主要手段,由嘉宾或被采访对象通过移动智能媒体终端自主拍摄进行录制的轻量型录制方式。它发端并常见于综艺节目中,以多地、多人的跨时空视频连线为主要特征,具有多媒介平台的制作与传播特点。

在实践中,中央广播电视总台的“云录制”探索已经突破了“云综艺”局限,拓展到新闻专题节目、直播、融媒体策划等更全品类、更大范畴,构建起大小屏互通、长短视频融合、多元平台联动的独特“云传播”生态体系,在特殊时期的社会洞察和时代记录中发挥着重要作用。

新闻报道中的“云录制”:特殊时期的生产范式创新

中央广播电视总台是疫情期间广大受众获取新闻信息的重要平台,然而疫情的暴发给常规新闻采制方式带来极大挑战,由此,“云录制”成为许多新闻节目的重要生产方式。

以视频连线为核心的“云录制”。“云连线”是“云录制”中最常采用的核心模式。正是通过这种方式,《新闻1+1》连线近百位嘉宾,带来对疫情的权威分析解读。国内疫情初期,湖北省除武汉外的其他地区,记者无法深入现场,主持人与前方嘉宾视频连线,通过网络实现直播时小屏信号直接进入大屏,及时完成对这些地区的疫情分析;随着疫情在全球范围蔓延,节目组又多次连线各驻外大使、专家学者,如身在英国伦敦家中隔离的《柳叶刀》主编理查德·霍顿、美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨等,产生了“虽在场外似在场内”的效果。此外,节目还通过云端技术,采访了金银潭医院医生项杰、网络上备受关注的河南淮阳中学教师于昌峰、“黑脸医生”易凡等,第一时间将各方信息传递给观众。

采用类似的“云连线”方式,央视网还推出系列直播“直击全球各国疫情现状”(共3期),连线驻外政府官员、专家学者、留学生,聚焦全球疫情动态,传播抗疫自我防护知识,节目在央视网、央视频、腾讯、斗鱼、快手、今日头条、小米直播、凤凰新闻等渠道发布,累计观看量超1500万。央视网全终端(央视网、央视影音、手机电视、互联网电视、IPTV)节目《经济战疫·复工》则进一步通过“云连线访谈”的形式,连线企业家与经济学家,聚焦工程机械、食品、物流、汽车等时下最贴近民生、受热点关注的领域,挖掘企业经济战疫背后的复工故事,充分展现中国经济韧劲和活力,仅前5期全网视频收视便累计突破8000万。CGTN搭建起云端“全球疫情会诊室”,邀请中外抗疫一线医护人员和专家,通过多方视频连线方式推出专场直播、特别节目,交流新冠肺炎患者的治疗情况,将抗疫中的“中国经验”与世界各国交流分享。

以“云采访+嘉宾自主拍摄”为核心的“云录制”。除了“云连线”,“云采访+嘉宾自主拍摄”也在一些新闻专题节目中得到广泛应用。4月18日,《新闻调查》播出了栏目历史上首档全部画面均通过“云录制”完成的节目《回国》。该期节目主题是“留学生回国”,编导首先通过抖音、小红书、微博等社交媒体确定了采访对象:有故事的留学生,且是社交媒体的活跃用户,有用手机记录生活的习惯。节目以他们口述自己的回国故事为主,但多人、多地的时空分散性使日常情况下《新闻调查》出镜记者采访、双机位拍摄、录音师现场拾音等固有采制模式无法操作。在尝试微信视频采访等多种方法后,节目组最终选择了技术可行性最高、最具可操作性、每个留学生都能实现的采访方式:采访对象通過电脑与编导视频或音频对话,用手机后置镜头或相机拍摄自己;完成采访后,采访对象将受访视频及自己用手机拍摄的日常生活记录视频通过网络传给编导;过程中,编导就如何确定景别、如何保持和记者的交流感、着装等细节对采访对象进行“云指导”。最终,编导一个人在家中的书房便顺利完成对身处全球各地的留学生及家长的所有采访,而且由于是亲自拍摄、亲口讲述自己的故事,留学生们的参与热情极高,身为“90后”“00后”的他们,按照自己的感觉和节奏进行视频剪辑,情感真挚,风格清新。编导在后期制作中着意强化了这种“年轻感”,使节目富有感染力和冲击力。

作为一种应“疫”而生的节目采制方式,“云录制”在新闻报道中的应用带来了一种新闻生产范式的创新,不仅极大提高了节目采制的便捷性,也为节目注入了独特的全新风格元素。

互动类、综艺类节目中的“云录制”:融屏创作催生的融合传播

互动类、综艺类节目是现场感、互动性较强的一种电视节目类型,因此也成为疫情期间运用“云录制”最广泛的领域。中央广播电视总台将“云录制”应用于各类互动类、综艺类节目中,不仅使《越战越勇》《黄金100秒》等老牌综艺节目焕发新生,而且催生出《呼叫027》《希望搜索词》等大量富于互联网基因的新节目,为融媒体环境下的转型升级探索出不少新的思路。

“云录制”基础上的融屏创作。《开讲啦》是开播于2012年的一档青年电视公开课。疫情期间,《开讲啦》不仅借助“云录制”顺利复播,而且围绕“云录制”进行了一系列大屏融合小屏的创新尝试,为传统电视互动类节目赋予了融合传播价值。

节目组结合节目多人互动和原有环屏设计的形态,基于会议系统原型自主设计开发了一套“云录制”系统,将新媒体环境下的移动观看方式引入大屏,打破了传统电视16:9画幅固定模式的禁锢,实现了功能、界面与新媒体的无缝连接。此外,针对“云录制”连线中容易出现的网络信号不好、画面卡顿、实时互动感差等问题,节目组还开发了多方连线系统,增加多人布局切换,做到连线回传音视频完全可控且能与演播室音视频系统接口完美对接,最大程度地做到即时互动、无延迟。

从互动方式来看,“云录制”条件下,演播间只有一位主持人,没有观众,交互感和参与感被严重削弱,《开讲啦》原有的观众通过传递“小纸条”实现互动的经典环节无法实现。为弥补互动上的不足,节目组运用“动补”技术将原有节目形象“小V”激活,打造节目的虚拟偶像,将它作为独立元素与传统大屏节目高度融合。由此,“小纸条”提问的经典环节找到了新的方式:“小V”的交互引导,顺理成章地将网友变身现场观众,他们可以随时通过“小V”了解录制内容、实时在线提出问题,由“小V”梳理汇总后把问题抛给主持人,网友不仅是观看者,更成为节目的参与者。这一尝试不仅有效建立起与网友的强互动和情绪黏合,而且成功将中央广播电视总台的品牌IP从“主流网红”延伸到虚拟形象,确保了节目品牌生命力的延续。

从播出方式看,《开讲啦》原本是录播节目,但虚拟形象“小V”作为节目的符号,以陪伴式网络直播的方式将大屏和小屏连通,在其引导下,用户不仅能够看到录播节目的过程、录制现场的实况,还可以参与到新的网端“话题空间”。这一设计通过对互联网传播生态属性的精准把握,让录播节目焕发出直播的价值,为观众营造出新的审美体验,建立起台网融合的新范式。

以融屏创作为基础的融合传播。由《开讲啦》的实践可以看出,“云录制”作为一种技术手段应用于互动类、综艺类节目还只是初始阶段,而基于这种技术手段的融屏创作,才能真正为节目赋予生命力。

一方面,这种创作可以弥补“云录制”某些技术局限所带来的不足,如上述案例中的观看矛盾、互动缺憾等。有时,大屏端的二次创作甚至可以为节目带来质的提升。囿于嘉宾自主录制的设备条件限制、非专业人员拍摄水平限制等因素,“云录制”综藝固然因其对UGC的大量吸纳而显得更接地气、更具网感,但也总让人觉得品质欠佳。在中央广播电视总台《奋斗的青春最美丽——2020年五·四青年节特别节目》中,几十位抗“疫”一线的青年工作者、近百所高校学子以及青年演员受邀参与“云录制”。面对参差不齐的录制视频,剧组以视听思维对其进行二度创作,如水墨风、插画风、沙画风、手指画、建筑投影风以及变幻多样的分屏方式,不仅提升了节目的可视性,也使其更符合新时代的艺术追求和审美趣味。

另一方面,“云录制”的方式更容易与短视频、Vlog等相结合,这恰好为多屏互动的融合传播提供了基础。例如,中央广播电视总台《红旗颂》便是通过手机跨屏录制、以“云合奏”形式呈现、主推新媒体端的云音乐短视频;《角儿来了》之抗疫特辑《和你在一起》、清明特辑《花开正清明》、五一特辑《中国梦 劳动美》等,通过多地云合唱、多剧种名家录制短视频和唱段、云端演唱汇等形式,将传统戏曲节目转变为融媒体互动戏曲节目;《青春绽放·弦声有你——5.4线上接力音乐live秀》和《“为白衣天使唱首歌”Live云唱会》也是借助“云录制”将原本的广播综艺进一步丰富为视听兼顾的融媒体综艺;新创融媒体云综《希望搜索词》更是直接与抖音联合制作,小屏端内容辐射大屏,同时小屏端用户的高密度、高粘性、高活跃度为大屏传播进行预热发散,通过“综艺+短视频”为综艺模式带来了全新升级。

融媒直播中的“云录制”:技术驱动之下的价值多赢

直播是电视媒体的常见形式,重大事件中的特别直播早已常态化。而疫情期间,中央广播电视总台却通过“云”的加持,打造出系列“云直播”品牌。

不间断“新闻云直播”。疫情期间,中央广播电视总台央视新闻连续70多天推出《共同战疫》24小时不间断直播,成为很多人居家隔离生活的精神陪伴。

在“云录制”技术上,节目探索使用多方实时视频互动模式,采用“VidycMobile 即时通讯系统”,首次在直播中实现北京演播室主持人、驻外大使(专家)和一国多地留学生多方实时对话、同框在线交流,在确保安全性的基础上实现高清流畅、易用稳定的直播效果。这种实时互动的“云直播”技术也在后续的“读书日”特别节目、“超级月亮”直播等报道中得到使用。

在直播内容上,节目组进行精心设计,打造出《全球大直播》《战疫公开课》等多个节目品牌,通过实时互动、同场陪伴的方式科普防疫知识,满足观众的海量信息需求。其中,《全球大直播》板块邀请中国驻有关国家大使、抗疫专家与留学生、华侨华人代表同框视频连线交流,在线解疑释惑、稳心态减压力,受到外交部、驻外使领馆等单位的高度赞扬,在留学生及其家长、华人社团圈里转发量和观看度超高。

立体化网络“慢直播”。“云录制”的传受对象都在“云端”,这使得传统电视直播的时段限制被进一步突破。

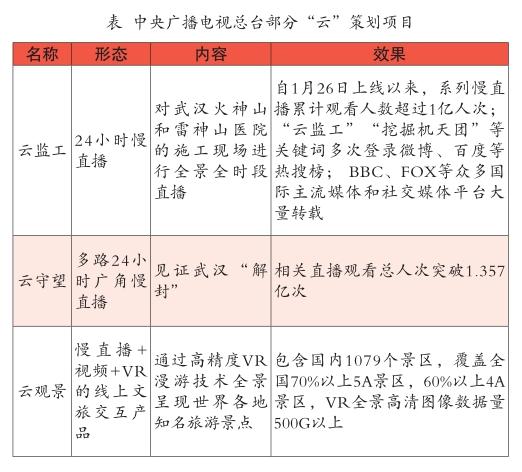

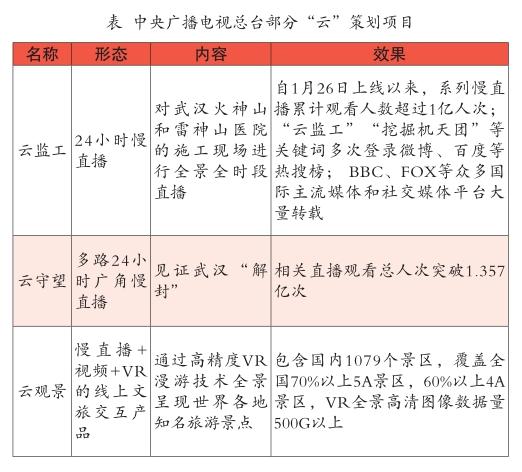

通过5G信号对武汉火神山、雷神山两座抗疫医院的24小时“云监工”,是疫情期间中央广播电视总台打造的首个“云”品牌。该直播通过原生态的真实记录、对移动交互场景的全新构建,引发亿万网友蹲守观看和热烈讨论,产生了巨大社会反响。自1月26日上线以来,央视频“疫情24小时”系列慢直播累计观看人数超1亿人次;“云监工”“挖掘机天团”等关键词多次登录微博、百度等热搜榜,在凝聚人心、传递正能量的同时,也生动诠释了中国形象、中国速度,彰显了中国自信,被BBC、FOX等众多国际主流媒体和社交媒体平台大量转载。

“云监工”之后,从对武汉小石榴宝宝的“云守护”,再到各地美景的“云观赏”,中央广播电视总台又推出一系列“云”策划项目,并数次引发“现象级”传播。4月15日起,央视频5G新媒体平台联合中国电信推出“珠峰十二时辰”系列慢直播,首次向全国观众360度全景呈现了珠穆朗玛峰24小时实时景观变化。依托中国电信“5G+云网”技术,通过4K高清画面和VR视角,万千网友以“身临其境”的方式欣赏到珠穆朗玛峰的壮美与险峻。五一期间,新闻频道与央视网合作,创新推出“云游中国”景观报道,利用网络资源将全国各大名胜景区信号引入大屏,五天时间共实现113场次的景观直播,真正让观众足不出户饱览祖国大好河山。这些“云”直播,不仅实现了传播价值、用户价值、社会价值的多赢,也体现了主流媒体推进媒体融合的成就和发展方向。

创新型“融媒云直播”。疫情发生后,央视网迅速推出“战‘疫最前线”系列直播,累计开通十余路慢直播信号,24小时不间断陪广大受众一起零距离感受抗疫一线。其中,系列创新直播“‘为天使护航公益专车行动”(共23期)融合应用“慢直播+移动直播+连麦云直播”等多种手段,在央视网、央视影音、手机电视、IPTV等自有多终端以及快手、腾讯、今日头条、微博、优酷等商网平台同步播出,累计观看量超2.01亿次。同时,央视网邀请孙红雷、倪妮、陈赫、黄轩等11位明星担当“天使护航员”,以“诗歌+沙画+海报”的方式,深情讲述直播中记录的那些温暖的抗疫故事,新浪微博、腾讯、百度、快手、头条、B站、QQ音乐、酷狗、酷我、喜马拉雅和央广云听等平台重点推荐,全网播放量近4400万。

此外,央视网推出的系列直播“直击全球各国疫情现状”“复工复产在行动”系列直播“将战‘疫进行到底”等,也都打造了融媒体“云”产品中的优秀范例。

“云录制”的经验启示与发展趋势

当前的“云录制”实践给我们带来哪些启示?它是昙花一现,还是有潜力长久存续?如果有未来,它的未来又将往何处去?以下结合其实践得失进行分析。

作为潮流模式的“云录制”:顺应了大众数字云生活趋势。“云录制”兴起于新冠肺炎疫情期间电视节目短缺之秋,理论上说,解决好当前的燃眉之急,它便可退出舞台。然而,从大环境来看,以5G、人工智能、VR等为代表的新技术已经将人们的生活越来越深入地从线下拉到线上,而新冠肺炎疫情更加速了这一进程。除了“云录制”,“云办公”“云购物”“云旅游”“云聚会”等各种“云生活”模式亦层出不穷,已将人们推向一个“云时代”。从这一角度说,“云录制”的出现看似偶然,实则顺应了大众数字云生活趋势,其未来也将风光无限。

作为技术手段的“云录制”:创新驱动价值大于技术价值。本质而言,“云录制”是一种技术手段。但无论是新闻报道中以“云录制”为基础达成的生产范式创新,还是综艺节目中围绕“云录制”探索的破壁传播,抑或各类直播中由“云录制”发散而实现的价值多赢,都揭示出:“云录制”由录制方式、传播手段、用户终端转变而实现的浅层技术突破只是“表”,而基于这种突破所带来的对内容价值的再创造、对融媒创新理念的再升维才是“本”。

当前,“云录制”在综艺市场正逐渐走向成熟,并已与音乐、脱口秀、美食、健身、生活分享等内容很好融合,并初步形成了“演播室+其他物理空间”的视听传播模式。未来,随着多元技术应用的加深,“云录制”将在与信息传播创新的协同并进中被赋能更多形态,探索出“云录制+”的更多可能。

就中央广播电视总台的实践来看,“云录制”已经完成了从多样态的“云报道”“云直播”到全方位的“云传播”、再到“云服务”的功能升级。疫情期间,响应中小学“停课不停学”的号召,中央广播电视总台“央视频”动员社会头部教育机构,集全网优质资源大成,推出“云充电”免费直播课程;针对用人单位复产复工普遍面临的大量人力紧缺与求职者“求职无门”的供需矛盾,“央视频”又开启“云招聘”,携手国投集团,与国资委合作,聚合央企、国企和民企的头部就业资源,聚焦社会类招聘和高校应届生校园招聘,启动“春暖花开 国聘行动”。这些精准化、优质化的“云服务”不仅获得了极佳传播效果,也打造了重大突发事件中媒体履行社会公益责任、动员社会协同、参与公共治理的实践样本。

作为传播形态的“云录制”:未来传播力将依赖于问题解决力。“云录制”为疫情期间的电视节目传播提供了问题解决之道,然而其自身却并非毫无问题,比如网络信号不稳定、网络延时、音视频损耗等。诸种对“云录制”的看衰与质疑,实则饱含了对这些问题的隐忧。不过,作为一种传播形态,“云录制”遇到的这些问题,也有望像其他任何一种传播形态一样,在发展中去磨合、解决。比如,由于融屏制作手段限制而带来的“屏中屏”观看阻隔感,“媒介智能技术可以依靠自身强大算法形成视听蒙太奇制作……编导可以利用跨屏幕完成叙事推进、视点改变、空间拓展等一系列叙事任务,还可以利用多屏组合或切换,实现多线并进的叙事方式,以适应多屏式融媒體生活下用户频繁跨屏、配套使用多种媒体的现实。未来的‘云录制对媒介技术的利用不仅是用于拍摄与录制,而且会借助多屏媒介各自的优势,实现多屏之间的审美与文化消费切换”。当有一天,问题不再成为问题,“云录制”也才能更好地释放其传播力和影响力。

作者单位 中央广播电视总台总编室