利用NGSS进行教学和活动设计

吴可会

美国《新一代科学教育标准》( NextGeneration Science Standard,以下简称NGSS)的发布为科学教育工作者提供了一个美好蓝图,学生能够通过实践充分理解核心概念及跨学科概念。“学习是知识与实践的结合,而不是将内容和应用分离”,这是NGSS强调的重要观点。在传统教学中,工程设计类活动中常见的做法是直接提出一个工程挑战,由教师引导学生从自身经验出发讨论工程限制条件,随后就进行模型设计与制作,而较少深入讨论为什么要做,以及有哪些真实的工程需求,使学生跳过了系统思考,直接进入了模型设计阶段。当遇到真实问题时,如何从错综复杂的环境中提炼有效的信息,明确工程任务的核心要求,对学生来说仍然是较难跨越的障碍。

NGSS强调的是发展学生对科学与工程如何实现预期目标的认识,同时强调增强他们的相关实践能力。当学生参與真正的实践任务时,他们会获得更多思考和决策的机会,理解问题产生到问题解决之间的科学过程。与校外的专业人员合作是创造真实任务的一种方法,这种真实任务可以向学生展示科学与工程之间的关联,理解科学家和工程师是怎样工作的。下面,我们将通过一个教学案例,分析让学生参与真正的工程任务的教学设计策略。

○策略一、基于工程任务需求的科学探究实现科学与工程的整合

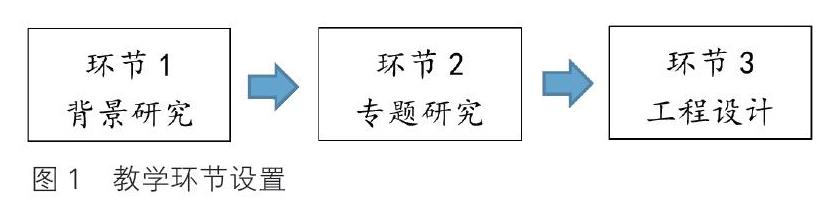

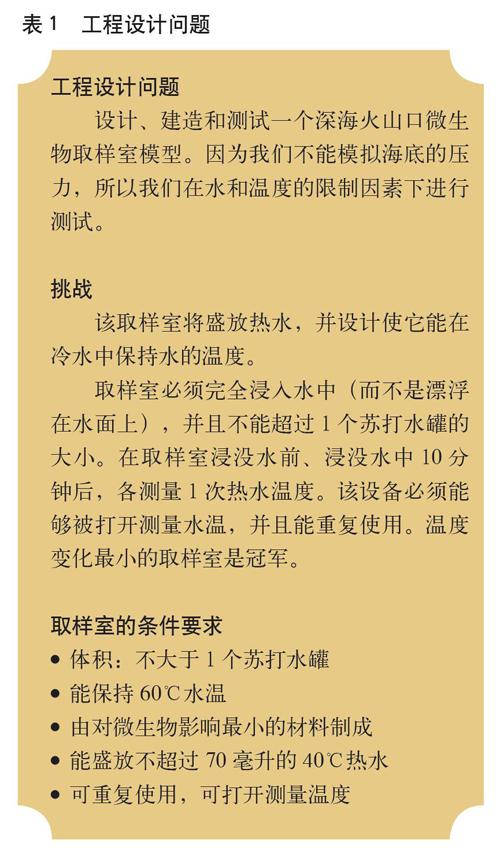

“科学家和工程师如何合作研究深海热液喷口处的生命”[1]是美国马萨诸塞州福克斯波罗的Sage学校的中学科学教师Lisa R. Troy和来自伍兹霍尔海洋学研究所的科学家共同开发的1个工程设计项目,面向中学6-8年级的学生展开。项目围绕探究潜水器和生活在深海的奇异生物展开,将研究问题聚焦为设计、建造和测试一个深海火山口微生物取样室。这项工程挑战和研究大约需要3周时间,学生通过包括3次分组形成的3个环节(如图1)完成整个学习。

→环节1——背景研究:进入真实情境

第1个环节也是第1次分组,教师通过邀请科学家来访或是播放科学家访谈视频2种方式,引入有关热液喷口和能量的话题,组织学生对热液喷口课题进行背景研究,主题涉及了非生物、生物、工程技术和研究方法等多个维度。这时的研究内容较为开放,主要帮助学生对课程主题的相关内容(即热液喷口)建立初步认识,旨在促进学生正确认识后面的工程设计挑战任务。学生可以自己查阅专题网站资源,也可以向团队伙伴中的海洋学研究所专家咨询这些问题。背景研究的环节创设了一个真实的情境,有助于学生形成对真实问题的理解。通过背景研究,学生对表1中工程设计问题的具体内容和限制条件有了明晰的认识。

→环节2——专题研究:明确并研究工程问题

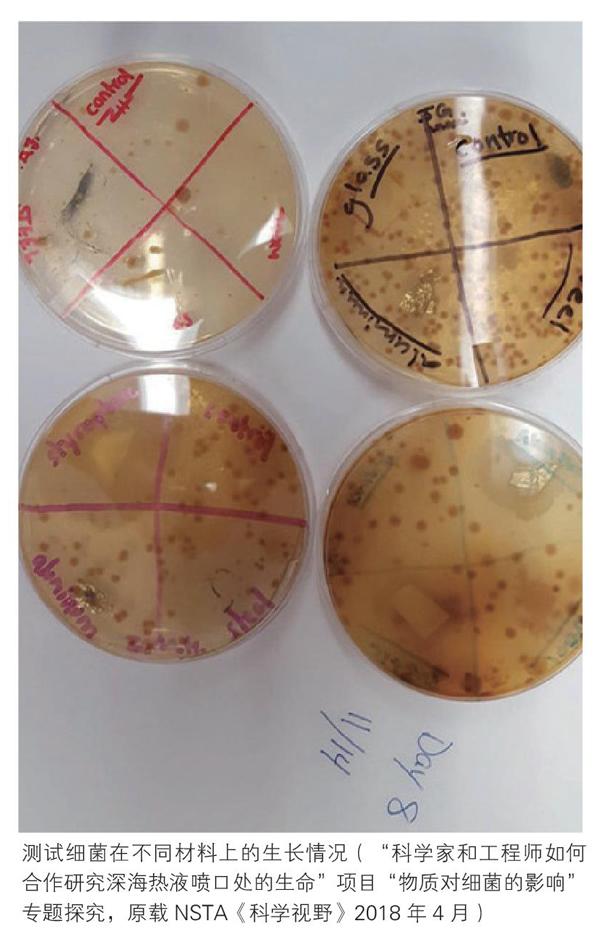

第1次的分组在环节2中被打乱,重新进行的第2次分组使学生可以在新建立的小组中带入在背景研究环节中获得的不同经验。因为仅仅靠背景研究并不能理解获得解决问题的思路,需要深入明确并开展有关的科学探究式的重要任务。在这个环节中,每个学生都变成“热”“浮力与压力”“物质对细菌的影响”3个领域中的一方面专家。表2详细列出了在该案例的工程设计任务下,各个领域专题需要深入开展科学探究的问题。

通过环节1的背景研究自然引出环节2中的3个领域主题,而这些主题又恰好与NGSS中相关的核心概念相对应。也就是说,环节2中出现的科学研究问题是基于其工程任务的,呈现出为解决该工程任务自然而然形成的科学探究的需求,这有助于学生理解真实情况下科学研究与工程实践的关联。

→环节3——工程设计:亲历工程过程

在第3个环节中,学生再次重建小组进行工程设计。这次的重组非常重要,它使得具有不同背景的“专家”被分配到每个工程小组中,他们带来了在环节2中对各自专题问题进行探究的结果。学生带来不同的认知和经验,共同研究并解决工程问题。

这样的教学过程设计,通过科学家的真实研究问题,引发学生的探究兴趣,并为学生创设了一个真实具体的工程问题。在传统热传递话题基础上增加了浮力、压力、材料对微生物的影响等话题,将生命科学、物质科学与工程设计进行了有效融合,再现了科学家在科学研究中面临问题的真实状态,让学生亲历一次学科间相互作用形成解决方案的真实工程过程。而环节2中的设计更是体现了通过基于工程任务需求的科学探究实现科学与工程整合的教学设计策略。

○策略二、通过三个维度、预期表现和学习进程的分析制订教学目标与要求

在课程开发中,基于NGSS的教学设计可能存在一个常见的难点:在围绕某个特定学科核心概念的课时或单元中,应着重引入哪些实践和跨学科概念,以使所有实践和概念在整个课程中都能得到足够的关注[2]。在教学设计中,需要对该工程任务中涉及的三个维度、预期表现和学习进程进行分析。

→ 明确学科核心概念

每个科学单元或工程设计项目必须把发展学生对至少一个学科核心概念的理解作为它的目标之一。本案例通过与校外的专业人员合作、组建工程合作伙伴的形式,将两大学科领域的核心概念学习作为其主要目标,分别是物质科学领域中的第3个核心概念:能量(MS-PS3);工程、技术及科学的应用领域的第1个核心概念:工程设计(MS-ETS1)。围绕核心概念的实际教学会落脚在更为具体的分解概念上。本案例的落脚点就是“能量”的第2个分解概念:能量守恒和能量传递(PS3. B);“工程设计”的第2个分解概念:形成可能的方案(ETS1.B)。

→分析学习进程

由于案例中的教学对象为6-8年级学生,根据《K-12年级科学教育框架》中对各核心概念在不同年段学习进程的指导建议,案例中面向学科核心概念的教学目标包括:

·旨在让学生对PS3.B这一子概念达到8年级末的学习进程水平,即理解“能量自发地从较热的区域或物体转移到较冷的区域” (见表3)。

·旨在让学生对TES1.B这一子概念达到8年级末的学习进程水平,即理解“一个方案需要进行测试,然后在测试结果的基础上进行修改以得到完善” (见表4)。

→解读预期表现

依据上述的学科核心概念与学习进程,参照NGSS,不难找出其中对应的预期表现,即“MS-PS3-3.应用科学原理设计、制造和检验一个最小化或最大化热传递的装置”[2](见图2)。在案例的教学中,可以通过“学生分别测量并记录取样室被放入冷水前、在冷水中浸没10分钟后的温度,以确定他们选择的材料在防止热量损失方面的有效性”,反映学生对能量守恒和能量传遞的理解。

同理,对“工程设计”的第2个分解概念,学生应达到8年级末的学习进程水平,即“一个解决方案需要被测试,然后根据测试结果改进解决方案”,在NGSS中对应的预期表现为“MS-ETS1-4.开发一个模型,用模型生成数据,用数据反复检验和改进一个被提出的物体、工具或过程,以实现最优化的设计”[3]。“学生扮演工程师的角色,创建和测试1个取样室模型,它可以用于培养深海火山口生态系统中的细菌”这一过程,反映了学生对工程设计的分解概念“形成可能的方案”的直接表现(见图3)。

→整合跨学科概念和科学与工程实践

跨学科概念能帮助学生更好地理解科学和工程学的核心概念、科学与工程学实践。各个学科和年级将在各种情境中明确而频繁地重复涉及每个跨学科概念。这些概念需要成为学生在构建问题或开发观察、描述和解释世界的方法时所用到的科学语言的一部分[3]。在本案例中,学生创建了能减少热损失的取样室模型,体现了对“系统与系统模型”这一跨学科概念的理解;而学生计算取样室模型的热量损失,则体现了对“能量与物质”这一跨学科概念的理解。

科学教育的主要目标之一是培养学生科学的思维习惯,发展他们参与科学探究的能力,以及教会他们如何在科学情境下推理[2]。在本案例中,通过与海洋研究所建立合作伙伴关系,创设了一个现实的问题情境,为学生自主思考、开展实践提供了良好的机会。过程中,学生建造了热量损失最小的取样室,体现了“开发与使用模型”的实践能力;学生通过数学公式计算隔热装置的热量损失,体现了“运用数学和计算思维”的实践能力;学生使用证据支持他们的论点,表明选择一种特定材料或设计方案能减少热传递,体现了“基于证据进行论证”的实践能力。

通过以上对三个维度、预期表现和学习进程的分析,更加明晰了学生在完成该工程任务工程中的学习表现,再据此即可制订出更合理、更符合学生学习需求的教学目标与要求。

参考文献

[1] Lisa R.Troy. Nitzan Resnick, Stefan M. Sievert,张亚楠翻译,工程合作伙伴[J].中国科技教育,2018 (12).

[2]美国科学教育标准制定委员会著,叶兆宁等译,新一代科学教育标准[M].中国科学技术出版社,2020.

[3]NRC.A Framework for K-12 Science Education:Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas[M].2011.