针灸联合体外冲击波和康复训练治疗脑卒中后肱二头肌痉挛40例临床观察

杨煜

【摘要】目的 观察针灸联合体外冲击波治疗脑卒中肱二头肌痉挛的临床疗效。方法 随机分别归入治疗组(n=20)、对照组(n=20)。治疗组:治疗组为针灸联合体外冲击波和康复训练,对照组为单纯康复训练治疗。用运动功能评价量表Fug1-Meyer评分、修订的Ashworth痉挛评定量表2个量表进行疗效评定。结果 两组研究对象经过治疗,治疗前2组患者肱二头肌MAS和FMA评分组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,治疗4周时,联合治疗组患者肱二头肌MAS和FMA评分于治疗前改善,差异有统计学意义(P<0.05),并优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 针灸联合体外冲击波和康复训练治疗脑卒中后肱二头肌痉挛,改善上肢运动功能,疗效满意持久。

【关键词】脑卒中;肱二头肌;痉挛;针灸疗法;体外冲击波疗法

【中图分类号】R245 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095.6681.2020.32..03

脑卒中又称“脑血管意外”包括缺血性脑血管病(如脑血栓形成、脑梗死等)及岀血性脑血管病(如脑出血、蛛网膜下腔出血等)。近年来,其患病率、致残率和死亡率逐年升高。肌痉挛是指肌肉或肌群持续或间断的不随意收缩,系因脑或脊髓的运动神经元或神经肌肉的异常兴奋所致。据报道,约39%的卒中患者在首次发病后1年内将会出现痉挛[1] 。痉挛肌肉的持续收缩会导致疼痛、关节活动受限、挛缩和关节畸形等,这都将会影响患者的康复训练进程[2]肢体痉挛性瘫痪严重阻碍着脑卒中患者的功能恢复,临床中康复疗法、药物疗法、外周电刺激、物理疗法、肉毒毒素注射及手术等已被广泛用于脑卒中后痉挛性瘫痪的治疗,用于减少痉挛。

但传统的方式在安全性及有效性方面都存在各自的缺点,如常规物理治疗疗效维持时间短;口服抗痉挛药物副作用大,患者会出现全身乏力等情况影响康复训练;肉毒毒素注射存在反复注射及价格昂贵等问题。然而,每一种常规方法都有其局限性,并且没有对痉挛性肌肉的改善有令人满意的持久治疗[3]

本课题采取针灸疗法联合体外冲击波和康复训练综合治疗脑卒中后上肢痉挛,传统针灸与现代康复结合,得到令人满意的持久治疗疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年12月~2019年9月收治于启东市人民医院医院康复医学科的脑卒中后肱二头肌痉挛患者30例,其中男23例,女17例;年龄43~72岁,平均(61.92±12.03)歲;病程1.5~8个月,平均(917±5.18)个月;脑梗死8例,脑出血4例。左侧偏瘫12例,右侧偏瘫10例。

纳入标准:①符合全国第4届脑血管疾病会议修订的脑卒中诊断标准[4],并经头颅CT和MRI检查证实;②年龄18~80岁,首次发病,病程<3个月,生命体征平稳;③单侧肢体功能障碍,患侧肘关节可被动全关节范围活动(0~120°)④肌痉挛程度根据改良Ashworth(Modified Ashworth Scale,MAS)分级为Ⅰ~Ⅲ级;⑤无痴呆及认知功能障碍,能理解并联合治疗者;⑥签署知情同意书者。

排除标准:①外伤等导致患侧活动受限、肘关节挛缩者;②急性期生命体征尚未稳定或病情恶化、出现新病灶者;③并发严重心、肺、肝、肾疾病及糖尿病、肿瘤、风湿性疾病、营养不良所致周围神经病者或有严重出血倾向者;④曾接受神经肌肉阻滞术、手术及抗痉挛药物等针对肌肉痉挛的治疗措施者;⑤存在严重认知及交流障碍或不配合治疗者。

将所有入选患者按随机数字表法分为治疗组和对照组,每组20例.两组患者在年龄、性别、卒中类型、病程及MAS分级等一般资料的比较,差异均无显著性意义(P>0.05)。提示两组患者一般临床资料具有可比性,见表1。

1.2 脑卒中后肢体痉挛患者分组原则及两组治疗措施

(1)分组原则:将病人根据随机分组结果分入两组(治疗组、对照组)

(2)治疗方法

治疗组为针灸联合体外冲击波和康复训练,对照组为康复训练治疗。

①针灸疗法,采用0.30 mm×40 mm华佗牌一次性无菌针灸针(苏州医疗用品厂有限公司)快速进针,头针采用国际标准头穴,双侧运动区、顶中线,腹部取中脘、关元、天枢,体针采用痉挛肌与拮抗肌群取穴针刺法,上肢取肩髃、肩髎、曲池、手三里、合谷、外关、阳溪、合谷、后溪、八邪,下肢取环跳、委中、阴陵泉、三阴交、足三里、悬钟、承山、丘墟、解溪,同时,肩髃、肩髎、关元、阴陵泉配合艾绒温针灸。

②冲击波治疗:采用瑞士产SwissDolorClsat型体外冲击波治疗机进行冲击波治疗:患者取平卧位,患侧肢体呈外展中立位,标记上肢痉挛肌肱二头肌肌腹和肌腱位置,使用酒精棉擦拭皮肤表面,均匀涂以耦合剂;选择直径为15 mm的冲击波探头,设置治疗参数,冲击频率为6 Hz,压强为2.0~3.0 bar,一次治疗总冲击次数为2000次。治疗结束治疗部位冰敷10分钟。每5~7天1次,连续治疗3~5次

③常规康复治疗:包括良肢位摆放、患肢牵伸、关节活动度训练、神经肌肉促进技术和日常生活活动(ADL)能力训练等,并且指导患者进行正常运动模式下的主动训练,抑制痉挛模式,诱发分离运动,连续训练4周。

1.3 治疗效果的评判

用日常生活能力评定、运动功能评价量表Fug1- Meyer评分、修订的Ashworth痉挛评定量表3个量表进行疗效评定。

①改良Ashworth评分(Modified Ashworth Scale,MAS)包括坐姿、立姿、步姿、下蹲起立患者肢体痉挛状态,分为0-4级(或0-4分)分级越高,痉挛程度越重。

②日常生活活动能力(Activities of daily living,ADL)量表:主要有Barthel指数评定量表(BarthelIndex,BI):BI评定内容包括穿衣、冼澡、修饰、进食、用厕、转移、大便控制、小便控制、上下楼梯和平地行走等10项内容。BI在国内外康复医学中评定简单、可信度高而广泛应用。

③(Fugl- Meyer Assessment,FMA)评价的条目包括上下肢的反射活动、反射亢进、屈肌协同运动、伸肌协同运动、伴协同运动的活动、脱离协同运动的活动等,其条目和分级水平易于掌握,灵敏度高,是一种易于接受和使用,国际上广泛认可的对脑卒中后运动功能评价方法。

所有患者的评定均由同一医师完成,进行评定医师不了解分组情况,不参与康复治疗。于治疗前和治疗2周时采用MAS评分评定患者肌痉挛状态,MAS评定结果分为0、I、I+、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ级,分别计0、1、2、3、4和5分,分值越高表示患者肱二头肌肌张力越高。采用Fugl-Me评分法(Fugl-MeyerAssessment,FMA)对上肢进行运动功能评定满分66分,分值越高表示患者上肢运动功能越好。ADL评分越高,功能越好。

1.4 资料收集分析

收集患者的一般临床特征,包括年龄、身高、体重、住院期间头颅CT和MRI、治疗效果及出院康复调查,治疗前、后半月、一月、两个月,包括主观表格回访及量表数值。

1.5 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行统计分析。患者治疗前后MAS和FMA评分以x±s表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内治疗前后比较采用配对t检验。以α=0.05为检验水准。

2 结 果

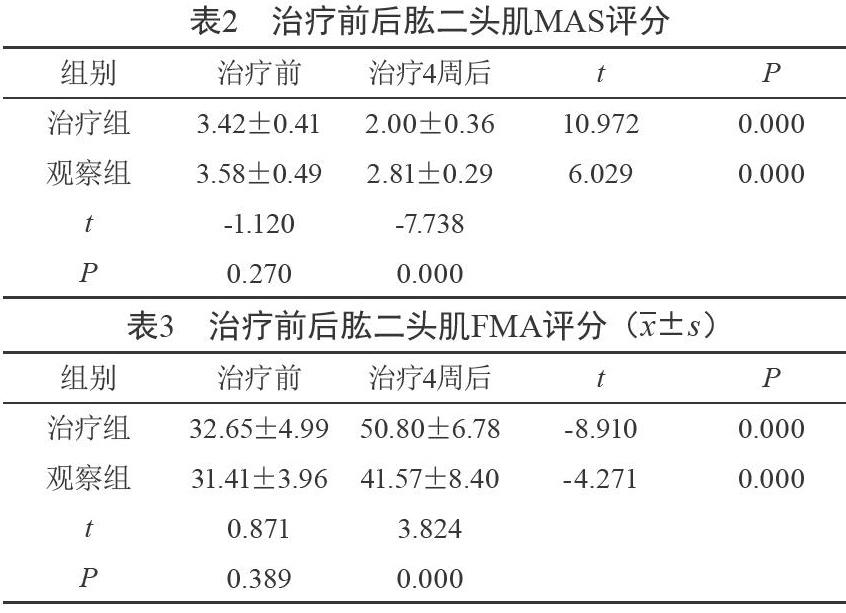

2.1 治疗前后肱二头肌MAS评分

MAS 治疗前两组间肱二头肌MAS评分无显著性差异,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,治疗组MAS评分较治疗前降低,差异有统计学意义(P<0.05),对照组无显著性差异,差异无统计学意义(P>0.05)治疗后治疗 组肱二头肌MAS评分较对照组降低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2 治疗前后肱二头肌FMA评分

FMA治疗前两组间FMA评分无显著性差异,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,治疗组FMA评分较治疗前提高,差异有统计学意义(P<0.05),对照组无显著性差异,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后治疗组FMA评分 较对照组提高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨 论

痉挛状态是以痉挛性运动障碍及姿势异常等为主要表现的一组病症的总称,其发生与上运动神经元对脊髓下行运动通路的抑制减弱或中断以及α运动神经元过度兴奋有关[5]。

患者发生脑卒中后,由于上肢的运动模式异常或护理不当等原因,使拮抗肌群之间肌力失衡,导致肱二头肌出现痉挛状态,表现为典型的挎篮式动作,严重阻碍着脑卒中患者的手功能恢复,临床中针灸疗法、药物疗法、康复手法、外周电刺激、物理疗法等已被广泛用于脑卒中后痉挛性瘫痪的治疗,用于减轻痉挛。然而,每一种常规方法都有其局限性,并且没有对痉挛性肌肉的改善有令人满意的持久治疗。课题采取针灸疗法联合体外冲击波和康复训练综合治疗脑卒中后肢体痉挛,希望得到良好的疗效。

针灸以头针和体针相结合,头针采用国际标准头穴,体针采用痉挛肌与括抗肌群取穴针刺法,同时配合艾绒温针灸。近年来,大量的研究,尤其在临床研究方面证实了针灸对于改善中风偏癱患者日常生活能力、肢体痉挛程度和肢体运动功能[6]等具有积极的作用。头为诸阳之会,脑为元神之府,头针具有疏通经络、运行气血、调和阴阳、醒脑开窍的作用,现代研究也发现头针治疗可以促进大脑两侧血液的代偿,调整大脑左右两侧血流,增加血流速,改善脑供血[7]。拮抗肌刺法,即当原动肌亢奋痉挛时,拮抗肌则会松弛,针刺拮抗肌腧穴,能兴奋拮抗肌运动神经元通路,刺激拮抗肌肌梭收缩,抑制痉挛肌群的运动神经元的活性,松弛痉挛肌,以达到缓解肢体痉挛的目的[8]张红岩等研究发现,拮抗肌透刺法能有效缓解脑卒中患者肢体痉挛程度,疗效优于阳明经针刺法[9]。同时部分体针艾绒温针灸,艾灸具有温经散寒、调理气血的功效,它的光辐射效应、温热效应等因素,能够使局部新陈代谢活动增强,改善患处的血液循环,调整血浆渗透压,从而降低周围神经的兴奋性,有利于功能恢复[10]

体外冲击波(extracorporeal shock wave,ESW)是通过物理学机制介导的一种机械性脉冲压强波,是利用特殊设备将产生的脉冲声波转换成精确的冲击波能量,并通过探头的定位和移动以达到治疗效果[11]。冲击波可以通过机械应力以及声学边界产生能量,使细胞壁的通透性增加,降低肌张力,刺激生长因子的分泌,产生抗菌效应,刺激血管生成因子的表达,加快新血管的生成,促进创面及骨质的愈合,改善血液微循环,缓解肢体疼痛,松解粘连肌肉等[12]

常规康复治疗:包括患肢牵伸、良肢位摆放、关节活动度训练、神经肌肉促进技术和日常生活活动(ADL)能力训练等,目前,牵伸技术是康复常规治疗中治疗脑卒中后肱二头肌痉挛状态的主要方法[13]神经肌肉促进技术通过利用关键点的控制(key pointcontrol)、反射抑制模式(reflexinhibiting pattern,RIP)降低痉挛肌肉的张力,良肢位的摆放抑制痉挛,通过利用反射、体位平衡诱发其平衡反应,再让患者进行主动的、小范围的、不引起联合反应和异常运动模式的主动运动,进行各种运动控制训练,逐步过渡到日常生活动作的训练。

针灸联合体外冲击波和康复训练治疗脑卒中后肢体痉挛,传统针灸与现代康复结合,疗效满意持久,值得进一步推广。

参考文献

[1] Watkins CL,Leathley MJ,Gregson JM,et al.Prevalence of spasticity post stroke[J].ClinRehabil,2002,16:515—522.

[2] Zorowitz RD,Gillard PJ,BraininM.Poststrokespasticity:sequelae and burden on stroke survivors and caregivers[J].Neurology,2013,80(2):45—52.

[3] 李 翊.镇江治疗中风后痉挛性瘫痪的系统评价与MeTa分析[D].黑龙江:黑龙江中医药大学2017:17-19.

[4] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志1996,29(6):379-380.

[5] 刘洪恩,陈建梅,陈汝伟,等.颅脑外伤后痉挛状态的治疗进展[J].中华创伤杂志2012,28(8):765-768.

[6] 黄岳岳.针刺结合康复训练对脑卒中后肢体痉挛患者的效果评价[J].中国初级卫生保健2016,30(9):66-67.

[7] 沈特立.病侧、双侧头穴透刺对脑梗塞TCD的影响[J].上海针灸杂志2002.21(1):8.

[8] 王二争.拮抗肌运动点电针结合康复训练治疗脑卒中后痉挛状态的临床研究[D].安徽中医药大学,2015.

[9] 张红岩,李佩芳.拮抗肌透刺法治疗脑卒中后痉挛性瘫痪的疗效观察[J].四川中医,201.31(9):134-135.

[10] 霍新慧.艾灸结合康复训练对脑卒中偏瘫痉挛状态的临床研究[D].北京中医药大学,2014.

[11] 丁 洁.体外冲击波康复治疗研究进展[D].上海:复旦大学,2014:1-44.

[12] 王建玲,马丽虹,李 非.体外冲击波治疗脑血管疾病后遗症的研究进展[J].黑龙江医学2017,41(9):915-917.

[13] 孙 媛,蔡春茜,赵建国.偏瘫痉挛状态治疗研究进展[J].中西医结合心脑血管病杂志2014,12(5):613-617.