绘本创作者有责任关注儿童的生存现状

张凯晨

黄隽娴

自由插画师,深圳市插画协会会员,重庆市美术家协会会员。毕业于中国传媒大学艺术研究院。自2016年开始探索插画、漫画与绘本故事创作。2016年末举办《京都·奈良手绘实录》插画个展;作品多次在各类展览与赛事中获得肯定,如CIB全国插画双年展、GIA全球插画奖等。

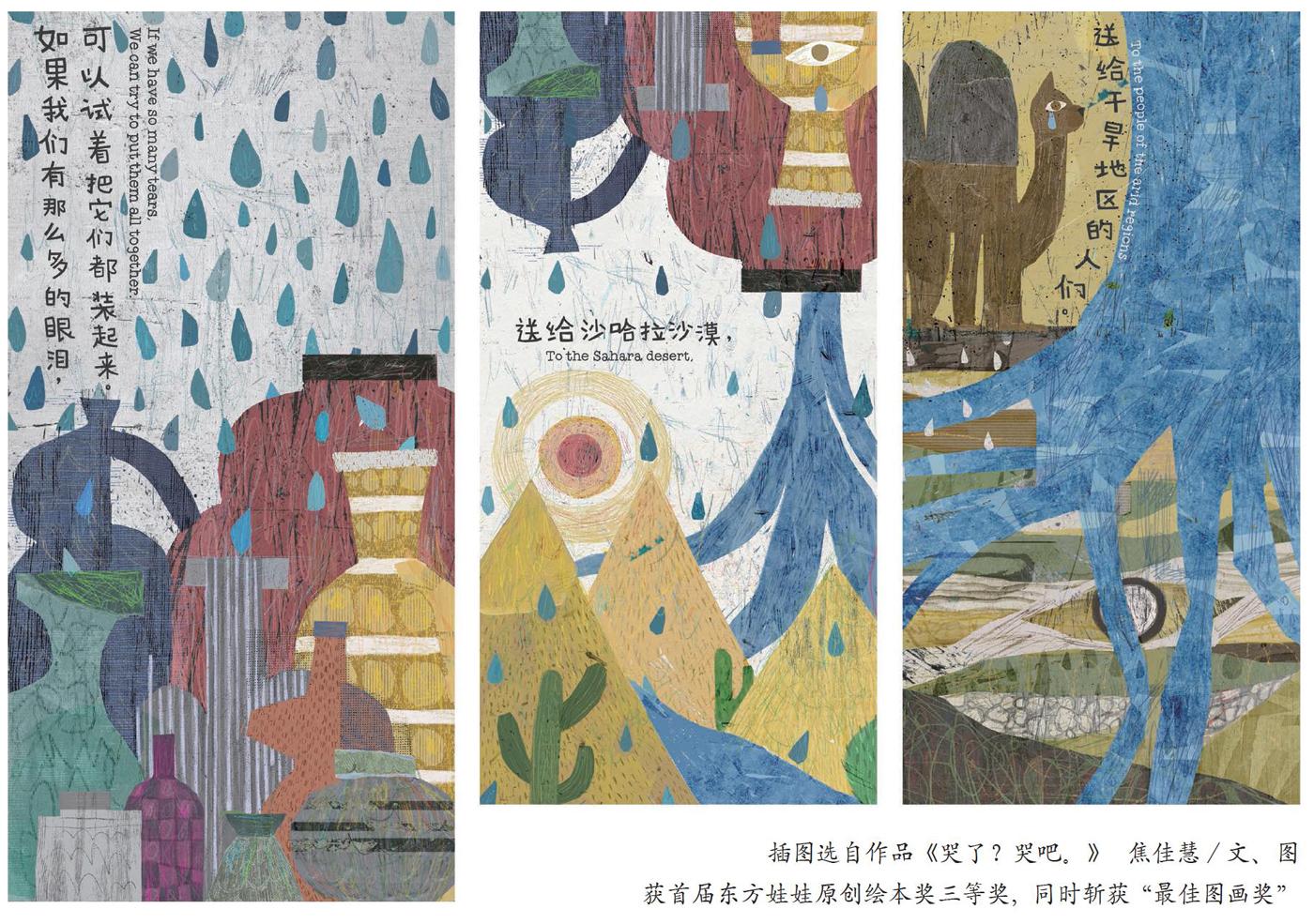

焦佳慧

自由插画师,毕业于上海师范大学艺术设计专业。喜欢画画,始终保持一颗好奇心,创作灵感常来自于幻想记忆和生活感受,乐于探索有趣自由的绘画表达方式。曾获第十九届白金创意国际大学生平面设计大赛优秀奖、2019TISDC台湾国际学生创意设计大赛入围奖等。

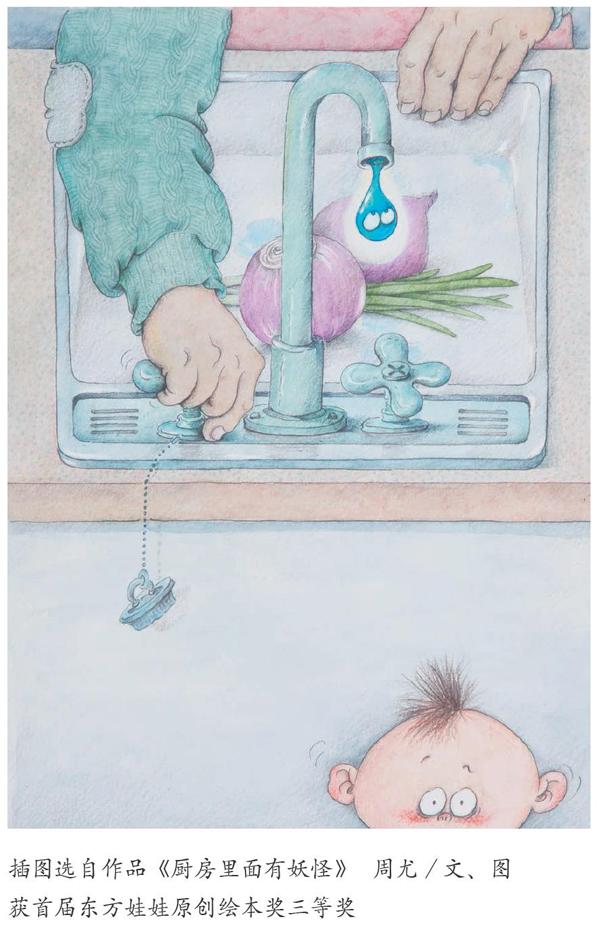

周尤

南京艺术学院美术学院插画系教师、中国美术家协会会员。从小喜欢画画、 讲故事,长大后有幸成全自己,成为一名用画面说故事的绘本画家。作品入选十一届、十二届全国美展 、中国插画艺术展等国内专业比赛,获江苏省文华奖。创作多本绘本,其中《奶奶逮到了一只小精怪》被评为2020年度“最美的书”。

记者:三位老师的绘本作品都很有趣又各具特色,想了解一下你们的创作灵感从何而来?

焦佳慧:我的大部分创作灵感来源于生活,把自己的经历和感受通过绘本来展示或表达。《哭了?哭吧。》是我毕业设计想法的延续,当时老师建议我做主题比较严肃的作品,但我比较敏感,又有点小脆弱,时不时会有想哭的情绪,于是就决定做一本关于“哭”的儿童绘本。做的过程中,我也在不停思考,比如问自己为什么想哭,也的确想到了很多原因,比如想家、工作压力大、身体不舒服等。当然,实际创作过程中也会不断地筛选、精减,舍弃一些比较普通的原因。

黄隽娴:《镶花铺盖》来自我生活中的机缘巧合。我的奶奶留给我妈妈一条用很多碎花布缝制的被子,我非常喜欢。而且小时候妈妈给我讲过百家衣的传说,长大了还隐约记得,于是就有了把碎花布和百家衣的传说结合起来的想法。在创作期间,我刚好特别关注“偏见”这个话题,我发现很多孩子看待事情的眼光和态度,可能跟从小就被大人灌输的认识或者观念有关。所以我也希望借助这个作品探讨一下这个话题,为打破人们心中的偏见贡献一点力量。

周尤:在我看来,绘本是一种视觉艺术,但是我一直在思考,有没有可能把其他感官的体验比如听觉、触觉、嗅觉等,也用视觉艺术表达出来。于是我就开始琢磨,生活中哪个地方可以把各种感官贯通起来,后来就想到了厨房。设计故事时,我想了一个小男孩偶然走进厨房的情节,在那里他闻到了味道,感受到了热量,摸到了食材的质感,但他又看不到灶台上是什么样的,因为他还没那么高。于是在他的想象中,这些感受成了各种各样的怪物。其实,一开始他是害怕的,毕竟是妖怪嘛。但事实上是他爸爸在给他做饭,并且做得很好吃,这种感觉又是美好、温暖的,刚好能消减这种恐惧。我之所以这样设计结局,就是在支持孩子天马行空地想象的同时,照顾他们的认知水平和情感需要,不希望因为这个故事让他们心里蒙上阴影,从此害怕厨房。

记者:你们和孩子接触多吗?这对你们的绘本创作有什么帮助或者启发吗?

焦佳慧:我平时接触的还挺多。从读研到工作,我几乎每周末都会带小朋友画画。我发现小朋友特别纯粹、有趣,与他们互动带来的惊喜和感动是阅读绘本、参加画展所无法给予的,孩子们总是那么鲜活、有趣,不断为我提供新的灵感。我经常惊叹于小孩子说出的句子,时常有冲动把他们的想法画成作品。比如,上周我教他们画动物,有个小朋友说:“老师,我不想当长颈鹿,因为它们没有翅膀,它们不会飞。”

黄隽娴:我有点害怕小孩子,更准确地说是对做儿童读物发怵。一方面,我很想向儿童传递一些美好的情感和想法;另一方面,我又担心自己的创作会束缚他们的想象。我对小孩子最初的认知和理解主要通过我妈妈,她是幼儿师范毕业,一直都很喜欢小孩子,经常和我聊小孩子的趣事。交流中我发现,小孩子的世界真神奇,那些常常让成人惊叹的思维或举动,在他们眼中却是稀松平常,大人再怎么绞尽脑汁,也很难有那样的“神仙思维”。这是我第一次创作绘本,没想到能受到东方娃娃的认可,为我未来的创作增添了很多信心。当然也会有一点压力,希望自己能够为小朋友创作出更多更好的作品。我认为这次创作自己还不够放得开,把自己束缚在一个框架里创作,希望以后可以突破现有的局限,有一些更大胆、更多元的尝试。而想要有所突破,很重要的一点是多向小朋友学习。

周尤:我平时也会接触一些小朋友。虽然我是给大学生上课,但我们学校会有面向小朋友的美术馆公教活动,因为我是教插画绘本的,所以有机会给他们上课。此外,寒暑假我也会带一些小朋友学画画。一开始给小朋友上课时,我有点不知所措,不知道怎么和他们拉近距离。后来我就慢慢摸索,尝试不同的互动方式,目的就是快速吸引他们的注意力,让他们对我的课程产生兴趣,能和我持久地互动。我认为,与小朋友形成持续对话的关键是让自己像儿童那样思考。比如说,小朋友聊的一个话题没什么逻辑,但如果你能接得上,小朋友会觉得你还挺有意思,就愿意跟你继续聊。给小朋友上课这件事,我最大的感受是,原以为是需要自己引导他们散发思维,但其实很多时候都是他们在引导、激发你的思考。换句话说,如果在与小朋友互动时,能够理解他们的思考逻辑,跟随并支持他们的想法,我想这对我们的创作肯定很有帮助。

焦佳慧:非常同意!我们要了解的是小孩子想要什么,而不是站在成人的角度去思考我要给他们什么。

记者:创作绘本的过程,有没有让你们对儿童生存现状多一些关注和思考?

焦佳慧:确实会,我平时就会关注、瀏览有关儿童的资讯,阅读儿童相关的书籍。因为我发现当积累了一定的创作经验,摸索到适合自己的绘画风格后,创作重心就会转移到绘本主题和内容的考量上。这就需要我花时间去揣摩小孩子的思维和心理,思考他们当下所处的社会环境及其带给他们的影响。还是拿我这次参赛作品《哭了?哭吧。》来说,其实“哭”是一种典型且正常的情绪,但我发现很多家长对小孩子哭这件事还是比较抗拒的。比如说,我们或多或少都经历过或者目睹过,当小朋友哭的时候,家长会立刻说“你不要哭了,你再哭就把你丢了”,或者说“再哭就不带你出去玩了”。这种处理方式有时真的立竿见影,家长会认为只要孩子停止哭闹,问题就算解决了。但是,真的解决了吗?我认为如果一个孩子长时间不能自由释放情绪,或者说对“哭”产生了错误认知,认为哭是一件很不好的事情,那么就意味着他可能失去了排解负面情绪的一个通道。

周尤:她刚刚提到哭,我就想起搬家时翻出的我4岁时的一个画本,画本上我画的所有角色都是哭的狀态,从小公主到鸡再到太阳公公,都在哭,而且是用红色蜡笔画的“血泪”。说到这,我还挺感谢我父母的。一方面,我的童年很开心,现在能记住的都是小时候有趣、美好的事情。另一方面,我猜很多家长如果看到自己家的小孩在画这样的内容,可能会制止或者很紧张地追问为什么。幸运的是,我爸妈当时并没有干涉或者批评我。后来我爸爸还尝试分析了一下,认为可能是我在看动画片时与剧中人物或情节产生了共情,然后把这种难过的情绪投射到了我的信笔涂鸦中,算是一种情绪的释放。

焦佳慧:说到这,我其实有点心疼现在的小朋友,可能有些孩子根本没机会认真体会某些负面情绪,更不要说释放了。他们平时被要求的太多、教育的太多,小小年纪就学会了克制情绪,有了他们这个年纪不该有的成熟。

记者:你们怎样看待绘本中的图文关系?在创作时又是如何处理的?

黄隽娴:我觉得图与文是相互成全的,没有谁要覆盖谁的光辉。有的内容、情绪需要用画面直接表达,像烟火那样,“砰”,在一瞬间投射和绽放;有的更适合用文字给人留下足够的想象空间;有的表达又需要二者互为辅助和诠释。我在创作绘本时思维很跳跃,有时是脑海中先有了画面,有时又会先想到故事情节。我会按照自己的判断灵活调整,把适合用语言表达的部分留给文字,适合视觉表现的用画面呈现。

焦佳慧:我认为绘本中的图文关系是相互作用的,虽说绘本以“绘”主,但也有一定的前提。比如就儿童绘本而言,图的重要性会大于文字,图传递的信息更加直观、丰富,同时有利于发展儿童的想象和联想能力。但成人绘本中的文字部分又显得更为重要,成年读者更习惯在字里行间感受意义,然后生发思考、感受。我在处理图文关系时,喜欢将文字视为一个点,而将图视为一个面,由点及面,由对一段文字的思考展开一幅画面的创作。另外,在绘本排版中,文字和图画也需要相互契合,这里不得不指出一些中译外文绘本的缺点,大多都将文字一体化翻译排在图的左角边或右角边,没有再精细地设计和处理,破坏了绘本原有设计的美感,大大降低了阅读舒适度。

周尤:我记得松居直先生在《我的图画书论》中用一个公式说明绘本的文图关系:文+图=有插图的书,文x图=绘本。可见,其实绘本中的文与图是相辅相成、互为补充的。绘本中,画面不是文字的图像翻译,有自身需要表达和传递内容的使命,而文字也并非对画面的简单说明。文与图总能找到最恰当的方式,在看似矛盾与背离的关系中巧妙配合,共同为绘本故事的主题传达、情节推进、情感传递而努力。可能我是学美术的缘故,创作时大部分是先有画面,再从画面延伸出故事内容和文字。也有一些创作者语言思维优先,他们会先想故事,然后再画内容,这是两种不同的思维习惯,对创作来说没有好坏之分。

记者:我很好奇,你们在创作绘本时,会有意识地考虑目标读者的年龄吗?

周尤:读者的年龄是我创作绘本初期一定会思考的问题,因为故事情节的设定和角色造型都会以目标读者的年龄作为前提。不过在我的创作中,目标读者年龄的设定通常跨度较大,不会过分设限,毕竟绘本是0~100岁都适合的读物,一本优秀的绘本应当让不同年龄的读者都能从中收获快乐和思考。

焦佳慧:我觉得考虑读者年龄是必要的,不同年龄段读者适合读的绘本内容是不同的。此外,我认为绘本不同于意识流插画,重在表达自我情绪和感受,它需要通过纸质或网络媒介进行传播,那么在创作前就必须考虑目标读者的年龄、阅读习惯以及方式,这样才能确保表达的准确性。

黄隽娴:现阶段我不会过多考虑这个问题,只是有个大致的读者年龄范围,潜意识中定位自己的读者不会太小。一方面,是因为目前我对小小孩的了解还不够深入、全面,不确定给小小孩画什么、讲什么以及怎么讲才是适合的。另一方面,个人认为从灵感诞生到作品完成,不预设范围、自由创作的绘本故事才是我能力范围内能创作出的最佳作品。