儿童剧圆桌会议:如何提升儿童剧的质量

谢鸿文 陈岑 易娟 邱懿君

下期预告:儿童剧事业的发展,还需要哪些层面的努力

故作可爱就不可爱

台湾FunSpace乐思空间实验教育教师、 儿童剧评人 谢鸿文

纯真可爱,往往被视为儿童的天性和特质。为儿童创作的文学艺术,也往往以此为依据和审美标准进行创作。然而,有许多成人以为只要把握住这一特质就可以创作一出好的儿童剧,这就犯了一个大错误──卖萌,故作可爱。既然是刻意矫造出来的作品,其成果便一点都不可爱了!

事实上,我这样的忧虑可不是现代才出现。早在明代的李贽《焚书·童心说》中便有此言:夫童心者,真心也。若以童心为不可,是以真心为不可也。夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。人而非真,全不复有初矣。童子者,人之初也;童心者,心之初也。夫心之初,曷可失也?然童心胡然而遽失也。李贽之说本为反对理学过于偏重理智格律、违人情,背弃童心(真心),缺乏感性与自由弹性的人性与思考而发,用来检视今之儿童剧的毛病亦相通。

君不见诸多儿童剧,剧本粗浅甚至低俗,为了迎合孩子而做几个卡通化的可爱造型唱唱跳跳,故事情节只求制造多一些笑料逗孩子开心,孩子开心,家长买单,家长买单就容易畅销卖座,获得好口碑。可是,商业上的好口碑不一定代表那就是好戏,更别谈对儿童身心与美学素养发展是否有益了。这样的创作态度就失去了纯粹的童心,只求利益,绝非纯真。

至于演员的表演,如果还遵循早期话剧中过于夸大戏剧性的表演模式——捏起嗓子、嗲声嗲气,用做作扭捏的语气表演,或者硬要拉长语词尾音,大量使用叠字儿语,以为这样可以增加可爱感、孩子气;或者身体姿态表现得不自然,要模仿孩子却画虎不成反类犬,扭扭捏捏,完全不是孩子自然奔放的状态。其实,从对儿童心理的发展和特征来看,儿童的幻想和想象是很有趣的,不管演员表演什么角色,他们都清楚地知道舞台上站着的是成人演员还是小演员,对他们来说,演得像不像并不重要,关键是演员能否把故事演好,带领他们沉入剧情的世界里。成人再怎么用力刻意模仿,永远不会再现出小孩的模样和真实感。演员的匠气表演反而会让孩子觉得索然无味,一旁陪同的家长大概也会被这种故作可爱搞得浑身不舒坦,如坐针毡吧!因此,儿童剧演员的表演,我认为重要的是让孩子产生亲切感,可以自然而舒服地欣赏。

找回纯真童心,最重要的方法就是参考李贽的观点,尊重与解放个体的价值,回返如同道家所言的“自然”。“假人之渊薮也,断断乎其不可以语于童心之言明矣。”在戏剧中,过度造作的模仿就是“假人”,虚假断绝了纯真,不纯真又何来可爱呢!另外一个诚心的建议,是多去看看国外优良的儿童剧,近年兴起的无语言儿童剧潮流,更是把焦点锁定于艺术美学的创意与美感培养的激发,连探索的议题也在开拓深化,兒童剧早已不能仅有一个可爱的面貌了。

站在巨人的肩膀上

明日艺术教育项目发展主任、 婴儿戏剧研究员 陈 岑

尊重儿童是创作真情实感的儿童剧的基础

儿童剧带给孩子的不仅是开怀、热闹,更有许多的思考甚至是眼泪,它关乎生命,也关乎成长。孩子看剧时往往带着对舞台的信任、对故事的期待,所以演员在演绎故事时应当是认真的、严肃的。体现真情实感是对舞台、对观众最起码的尊重。朱曙明总监曾说:“虽然故事是假的,但演员的感情是真的,儿童剧也一样,只要真情实感地去演绎就好,比如演小朋友不一定要假装儿童的动作,平日多观察孩子的行为与情感反应就能演出得更加生动。”

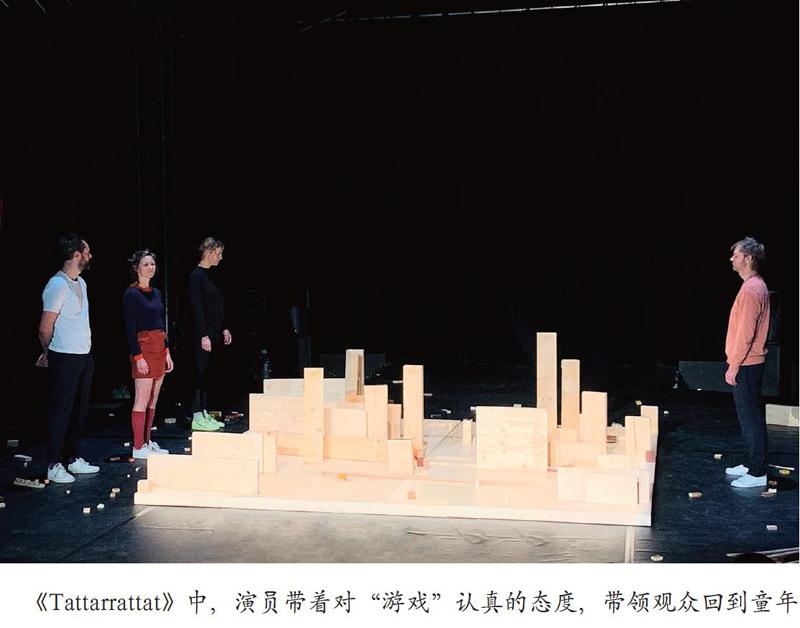

一个来自比利时的Frieda剧团曾带来一部儿童剧《Tattarrattat》,这是一部无语言的肢体动作剧,舞台搭建在大马戏棚中,由四块可以发光的方形板拼成,除去这些木板,还有各种大小和形状的木头块随意堆在舞台四边,俨然一个木匠的工作室。四位演员就像小朋友一样,他们用不同的方式把玩木块,而且“玩”得非常认真,从最初的单独搭积木,到跟同伴一起玩多米诺,甚至还用肢体表现了对“如何搭积木”的争论。观众既投入其中又感到好笑,一边觉得这个“孩子”怎么就不懂游戏规则呢,不停地换地方究竟什么时候能搭好,一边又觉得这些“孩子”因为玩也能打起来实在是太有意思了。这种通过看戏回到童年的观感,帮助我们瞬间理解了孩子们对游戏的“斤斤计较”,更让我们明白,演员只有对“游戏”严肃认真才能深深打动观众。

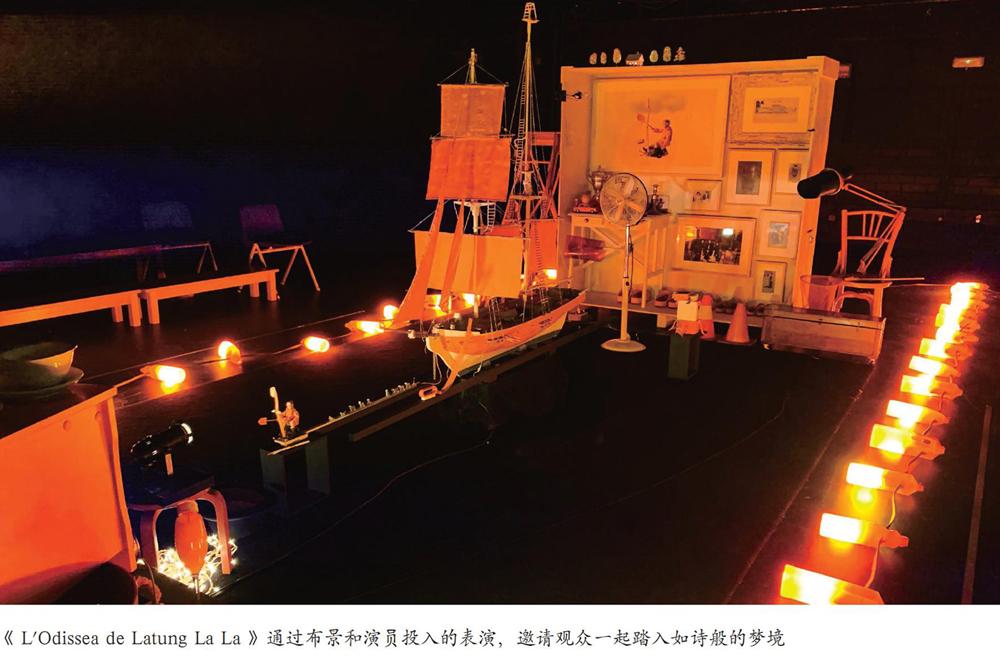

另一部来自西班牙的儿童剧《L'Odissea de Latung La La》为我们呈现了一个演员极致投入的样子。这是一部非常特别的剧,我感到它像营造了一场橙色的梦。一艘大大的海船被安置在客厅之中,客厅的一端是故事里的家,另一端是音乐家的操控台,两侧亮光的浮漂隔开了舞台与观众的区域,随着浮漂缓缓拉开,艺术家就在这艘大船上开始了他的游戏。

在与创作人及演员交流时,演员告诉我们,他在演出时不会过多地考虑观众,也不会考虑有没有人看他,更多的时候是在做他想做的事,而无关其他。这场演出呈现的是基于视觉上的奇迹和梦想的感觉,他说:“当你看到牛在草原中慢慢走过,你不会问也不会想,牛从哪来,要到哪去。你只是观察,通过观察就能感受到大自然的感动。”可以说,这场演出是一首视觉艺术的诗,那么,被它吸引的孩子究竟是因为看到了故事,还是看到了自己呢?

其实,戏剧艺术家与儿童的相遇更像是一道双选题,尤其是婴幼儿和现代艺术。孩子的成长需要艺术,而艺术也需要孩子。两岁前的宝宝是用肢体和感知觉器官去探索世界,而艺术尤其是戏剧,就是在用视觉、听觉、触觉等不同感官去展示人类是如何与眼前的世界相处的。

儿童剧中有着不同于成人剧目的朴素逻辑

土耳其伊兹密尔艺术节的总监 Selcuk Dincer曾说:儿童剧中的故事冲突很重要,舞台需要展现出一个清晰明确的矛盾与情绪发展的脉络,推动剧情发展的动机也同样重要,儿童剧中的逻辑可以不是故事上的起承转合,但必须是能说服观众的连贯逻辑。

我曾看过一部探索现代舞之力量与声音的儿童剧《Klank》。这部剧选在一个非常温馨的小场地,全场铺着地毯,中间摆着一个蓝色的类似天平的高架,高架的一旁是大喇叭,另一旁承托着一个海螺形状的配重。故事从演员之间的玩耍和探索中开始,延伸到了人与人、人与自然之间的互动,将孩子们日常生活中游戏和学习的样貌交织其中,呈现在舞台上。演出一开始,两位演员就一边用喇叭演奏音节,一边用肢体游戏,他们用肢体配合着乐器的声音在舞台上相互玩耍,我接住你抛出的声音,你抛出抓在手中的节拍。到了后来,两位演员又在舞台中央的大型道具中上下起舞。近距离欣赏如此力量的美是非常让人惊叹和沉醉的,演员的每个肢体动作也能引起觀众席相应的反响和回馈,这对于观众而言是一种惊喜,是一种探索,也是一种满足。

站在巨人的肩膀创作本地的儿童剧

如今,欧洲有很多为儿童甚至是婴幼儿提供服务的剧场和艺术节,每年的2月份,博洛尼亚都会举办一个关于儿童剧的会议;巴塞罗那也有专门为7岁以下儿童演出的艺术节,他们对婴儿的研究也非常深入。在韩国,也有部分大学的人文艺术发展研究部门开始做婴幼儿剧场的相关研究。这些关于儿童剧场理论的研究和推进对婴幼儿和儿童剧场的发展是非常必要的,同时也需要联合全亚洲的力量去持续推动。

欧洲的儿童剧界有一个名为“Small Size”的国际艺术协会,输出了很多关于儿童剧场的研究和培训,每年的1月底,他们还会选择在欧洲的某个城市开展会议,届时也有儿童剧的相关演出。Small Size得到欧盟的大力支持,目前已有17个会员国家参与其中。目前他们也在支持亚洲和欧洲合作的以“0~6岁为目标观众的早期表演艺术”的项目,希望让低龄的婴幼儿也拥有观赏艺术的权利。

考虑到亚洲地区的人口和文化背景,在某些层面,我们不能全盘学习欧洲,要更多地对亚洲婴幼儿观众做基础调查和研究,致力于做出体现当地文化和审美趣味的剧。但不论地域、文化有何不同,低龄观众享有欣赏艺术的权利不应改变。我们需要做自己的儿童戏剧,希望在更多部门的协助下,未来可以开展更多关于儿童剧场的研究,打造属于亚洲的更好的儿童剧场。

扎根儿童生活的戏剧

资深幼儿园戏剧老师 易 娟

近几年,戏剧教育在我国是一个热门话题。对于学龄前儿童来说,接触戏剧主要有两种途径:儿童戏剧活动和儿童剧。在教育工作者的关注和实践下,前者取得了一定的成果,而对儿童剧的研究却还处在萌芽状态。现今,国内的儿童剧很多仍是以大制作、大场景等为主,充斥着绚丽声光电等刺激的大型IP剧,这些剧往往都有巨大的舞台、酷炫的LED电子屏、绚丽的激光灯,还有看似喧闹、热烈却毫无意义的互动,而剧情也完全拷贝原版故事,基本就是把平面的影像还原在立体的舞台上。我们不禁思考,这样的儿童剧究竟有什么意义?未来儿童剧的创作之路该走向何方?

这几年我参加了不少艺术节,包括日本冲绳儿童戏剧艺术节、台湾地区Dot Go儿童艺术节等。他们的剧场和舞台都比较小,演员也不多;道具少而精,很多都取材于生活中的常见材料,这些材料在演员的手里可以变化出不同的物件组合,充满了想象力。台下的小观众席地坐在离舞台最近的位置,安静又专注地观看表演,他们时而微笑、时而沉默、时而拍手大笑、时而潸然泪下,沉浸在艺术家的表演里,与角色同呼吸、共命运。创设这样的小剧场,是因为考虑到儿童的感官还在发育,特别是对0~6岁的低龄儿童来说,如果过早地接触充满声、光、电刺激的大剧场,他们会感到恐惧和没有安全感,也会伤害到他们稚嫩的视听觉器官,嘈杂的环境也不利于幼儿艺术与审美教育的培养。

儿童剧是儿童的文化生活,是每个孩子应享有的权利。剧场不是游乐场,是让观众安静下来思考人生和生命的地方。特别是对于儿童剧的创作者来说,不应为追求肤浅的快乐而取悦儿童,更不能为了利益去消费儿童。

儿童戏剧的改革势在必行,但目前确实存在很多问题,比如如何定义优质的儿童剧?评价的标准是什么?还有演出场地的创设、戏剧创作者的儿童观与原创力养成等,这些都是影响儿童剧创作的关键因素。接下来,我想以台湾儿童剧导演朱曙明的光影剧《我来帮你吧》为例,谈一谈儿童剧的创作要点。

儿童剧创作的第一步

优质的儿童剧一定是导演在了解儿童的基础上创作的。一位来自丹麦的著名儿童剧导演Peter Manscher曾经说过,我们应把儿童看作独立而完整的人,而不是成人的缩小版或者简单版,成人必须以儿童的视角去看待儿童,只要是为儿童做的事,就必须在了解儿童年龄特征和认知水平的基础上进行。

由于低龄儿童在不同年龄阶段的认知水平差异很大,所以国际上很多儿童剧的创作者会对作品进行年龄划分,以更好地契合不同年龄段儿童的观剧需要。《我来帮你吧》是一部为3~5岁儿童创作的剧,导演从角色数量、剧情、叙事节奏及认知等方面考虑到儿童的兴趣和生活经验,具体表现在四个方面:其一,这出剧的角色都是儿童较为熟悉且个性鲜明的小动物,比如:爱臭美又啰唆的小鸭子、沉稳爱助人的小乌龟、活泼爱热闹的小鸟、健忘的小鱼、憨厚笨拙的土拨鼠等,角色的形象和语言都符合该年龄段儿童的认知水平。其二,该剧的剧情简单、重复又有趣,富有生活气息。这是一个关于求助的故事,剧中每一个小动物都遇到了困难,也面对着别人的求助,可是它们都因为怕麻烦而不愿意出手相助,最后,第一个遇到困难的小乌龟开始主动帮助别人,将故事从求助推动成一个助人的故事,简单又不说教的情节能引发儿童思考。其三,叙事节奏活泼紧凑又张弛有度。在这部剧中,每个场景的转换都用了同一段音乐,音乐情绪和叙事节奏高度统一,使得故事动静交替,一呼一吸都恰到好处,让幼儿在观剧过程中始终处于愉悦舒适的状态。其四,故事发生的场景富有变化又贴近幼儿的认知水平。这部剧的场景较为丰富,比如鱼生活在水里,鸟飞在空中,土拨鼠生活在地下,小鸭子水陆两栖,动物们多样化的生活环境在让孩子感受舞台巧妙变化的同时,也有了多样的认知经验。

儿童剧需兼备艺术性和教育性

儿童戏剧的创作者不但要懂儿童、尊重儿童,也要有教育情怀。国际著名儿童剧导演伊维萨曾说过:“优秀的儿童剧导演一定也是优秀的儿童教育工作者。”有些导演和教育者总试图通过儿童剧让孩子明白深刻的道理,但往往忽略了艺术本身就是一种审美教育,是“润物细无声”的浸润和滋养。在这部剧中,除了艺术性和创意外,教育的主题也很明显,一些重要的话语往往通过台词巧妙地表达出来,比如“帮助别人,是有点麻烦,可是让别人开心,自己也会开心”“帮助别人,我们真的会开心吗”“你也可以试试啊 ”等,这些台词通过不同动物的对白重复出现,启发幼儿思考。

“你也可以试试啊”是这部剧的核心台词,但导演没有生硬说教、强行灌输价值导向,而是鼓励大家去体验、去尝试。通过自身尝试获得真实体验,这样的鼓励更容易被小观众们接受,未来遇到相同的问题时,我相信这句话一定会回荡在他们耳边。

“有中生有”,提升原创力

优质儿童剧也应该是充满创意的。《我来帮你吧》的创意,一方面体现在故事内容上。每场剧情单个看似曾相识,但组合起来却是主题鲜明、逻辑性很强的全新故事,场景和剧情的设计环环相扣,叙事方法别出心裁,从头讲到尾,又从尾倒叙到头,构思巧妙,一气呵成。另一方面体现在呈现方式上。导演将幻灯机和幻灯片搬上舞台,运用奇特的光影效果讲故事。这样一来,演员需要在两头拉动幻灯底图来变换场景,使整个演出呈现出类似播放电影胶片一样的流畅效果,让人不得不佩服创作者的巧思。

一部好剧往往也涉及原创力的问题,那么,如何提高原创力?我们可以“有中生有”,而不是“无中生有”,创造力跟个人的认知能力成正比。我发现有影响力的儿童戏剧艺术家几乎都是终身学习者,他们的创意往往来源于儿童的日常生活,他們非常善于观察并有目的地进行经验积累。我曾看过一个俄罗斯的沙盘纸偶剧《鳄鱼怎么了》,主创艺术家是一个三岁孩子的父亲,这部剧的灵感就是他在陪伴孩子玩沙的过程中迸发的。此外,对儿童剧创作经验的切磋和交流也可以在一定程度上激发创作者的思维和灵感。每年世界各地都会举办各种儿童戏剧艺术节,这时艺术家们会汇聚在一起互相观摩、学习讨论和交流,在创作的时候,他们会将所有相关经验打散重组,大胆创造出一个全新的作品,并赋予它教育的核心。这需要积累,更需要创新精神,朱曙明老师曾在课堂上跟学生说:“不要问我可不可以,只要你们能自圆其说,对自己的想法能有合理的解释(不是靠口语解释),并解决出现的技术问题,就可以。”

优质的儿童剧是艺术,是美的教育,更是一种创新精神的启发,它为孩子的眼睛和心灵带来更广阔的世界,让孩子在戏剧中得到感动与思考,在虚拟的戏剧情境中获得真实的感受和能力。未来,我们要创作出更多更好的儿童剧,我想,我们也可以试试啊!

在真实与深刻中达到平衡

编剧、艺术治疗师 邱懿君

许多观众都看过《罗密欧与朱丽叶》,而《格桑罗布与卓玛次仁》则是一出藏版的“罗密欧与朱丽叶”的故事,该剧于2020年11月在上海戏剧学院由2017级西藏表演班的学生们首演。导演运用全新手法对传统戏剧进行改编,在保留部分莎剧台词的基础上,凭着藏族演员们与生俱来的气息和律动,打动了现场观众。一位初中生在观看该剧以后对妈妈说:“世界上美好的事物有很多,虽然人和人之间会产生误解和冲突,但只要人活着,一切都在继续,还有希望。”青春期的孩子对生命还有着很多不解,而戏剧恰恰提供了一个途经,帮助他们深度思考、了解生命。这部剧没有直白的说教,但贵在语言真实、行动真实、情感真实,虽然戏剧是假定情境,却可以让观众在真实的感受中观照自己,引发共鸣。从《罗密欧与朱丽叶》到《格桑罗布与卓玛次仁》,我想,人类的情感取决于你我是否感同身受,不会因国家、民族、时代的不同而改变。从《格桑罗布与卓玛次仁》的成功改编,我们也可以展开对儿童剧改编的探索。

对于儿童剧的改编,我认为创作者和导演也应做到故事真实,对儿童真诚。马克·罗斯科在《艺术家的真实》一书中说:“今天我们的艺术家与过去的艺术家命运的不同之处,恰恰在于行使选择权利的可能性。这是因为选择反映出一个人是否对自己的良知负责,而对于艺术家来说,最重要的就是艺术家的真实性。”那么,如何体现改编作品的真实性?

在欣赏《格桑罗布与卓玛次仁》后,观众之所以对生命有了全新的认识,我想正得益于观众与剧中人物和故事的真实相遇。这种相遇不是现实生活中发生的,而是心灵的交汇和碰撞。人与人之间的交流和关系通常发生在“内隐”与“外显”之间,有时也许是一句语言、一个动作,有时甚至是无言的,只需一个眼神就可以勾起我们对过往的回忆。人际关系的联结紧密程度,取决于真实感情的表达,在戏剧中也是如此。

当然,也有失败的案例。市面上有许多改编自《小王子》的儿童剧,版本众多,但鲜有经典之作。出现这种现象的原因,我想可能就在于创作者缺乏对作品真实问题的思考。一切艺术表达的内容都需要找到它的根源,于是实践的第一步就是——到孩子的身边去。对童心本位的探索,需要切实地走到孩子的身边,了解孩子的想法。然后,可以采用心理剧、戏剧治疗中的角色互换、一人一故事等方法进行再度创作,让创作者带着小王子的故事和孩子的真实生活产生交集,将孩子对故事的思考和理解纳入其中。此外,还可以运用《小王子》中可反复阅读的句子或段落,帮助创作者和孩子融入真实故事。经典作品改编成戏剧不需要做到面面俱到,有时只要一句经典台词对故事进行升华即可。将简单的情节注入真实的情感,不失为一种改编经典作品的探索。

最后,我们还要注意作品的深刻性,避免陷入为娱乐而娱乐的陷阱。美国学者布鲁诺曾提出:“大多数儿童如今见到的童话故事,都是经过美化和简化的版本,这样的版本限制了它们的意义,使它们失去了原有更深刻的重要含义。甚至沦为毫无思想内容的娱乐品。”我们在改编的过程中要先做到不伤害,不偷懒截取、减损原著灵魂,这一点做起来很难,但只要探索和行动起来,总有做到的一天。

社会化人群为了生存,都会开启各种防御功能,这是保证生存的基本条件。比如隔离机制,让社会人不至于过度敏感,但也因此减少了对他人的理解和共情。而艺术作品的功能就是让人们在安全的环境下,冲破一层层隔离与真实相遇。与真实相遇的探索才刚刚开始。一部儿童剧的成功,不仅仅是编剧创作的成功,每个环节都是集体智慧与情感的结晶。创作者们需用心创作,在丰富的生活经历和情感体验中发现生命的真实,这也是一次次心理成长历练的过程。