叩阙与录囚: 古代冤案昭雪镜鉴

宋伟哲

自古以来,冤假错案一直是摆在司法工作者面前的一大难题。古人为了预防与纠正冤假错案,设计了一系列制度,它们大致可以分为自下而上和自上而下两条脉络,即叩阙和录囚。上自天子,中及百官,下至贫民,都可以在这两套冤案昭雪机制中找到自己的通道,可谓“全民参与”,最大程度上调动了一切社会资源。这些举措充分体现了古人的法律智慧。

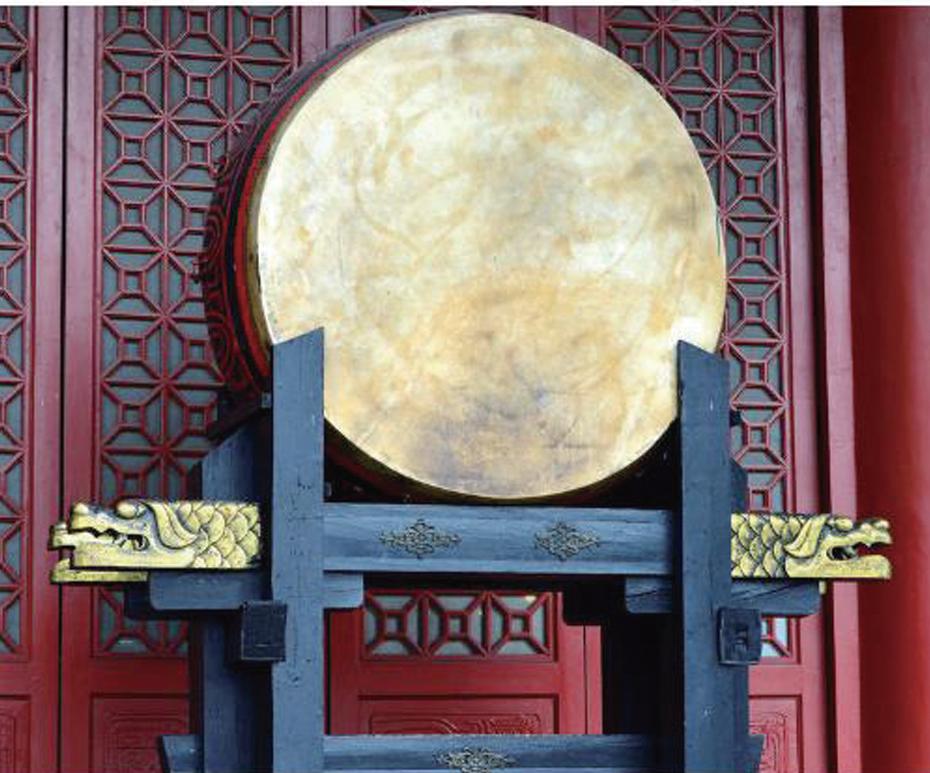

“立肺石”与“登闻鼓”

叩阙,又叫“直诉”,俗称“告御状”,即当事人亲赴京城向最高统治者寻求法律救济的一种诉讼方式。中国古代的法律一般禁止百姓越级诉讼,但是最高统治者考虑到平民百姓在与地方豪强和官府的对抗中处于绝对劣势地位,为了防止基层官府司法腐败,朝廷确立了直诉制度。早在先秦时期,直诉制度就已出现,当时称之为“立肺石”与“登闻鼓”。所谓“立肺石”,《周礼·秋官·大司寇》云,“以肺石达穷民,凡远近茕独老幼之欲,有复于上而其长弗达者,立于肺石三日,士听其辞,以告于上而罪其长”。何谓肺石呢?根据唐朝学者贾公彦的解释,肺石就是指红色的石头。“肺石,赤石也者。阴阳疗疾法:肺属南方,火,火色赤,肺亦赤,故知名肺石,是赤石也。必使之坐赤石者,使之赤心不妄告也”。

由此可知,当时国家在京城放置一块红色的石头。有冤屈而地方官府不能妥善解决,当事人站在这块石头上三天,表示自己的确蒙受冤屈,那么中央有关部门甚至是君主便会亲自过问案件。所谓“登闻鼓”,《周礼·夏官·太仆》云,“建路鼓于大寝之门外,而掌其政,以待达穷者与遽令。闻鼓声,则连逆御僕与御庶子”。即朝廷在宫门外设置一个鼓,百姓有击鼓申冤者,有关部门要立刻向上报告。“立肺石”和“登闻鼓”制度对于后世的影响非常巨大,中国古代的各个王朝,基本上都模仿这一制度为底层百姓开辟了一条申冤通道。它的名称和具体内容在不同时期略有不同,比如后世就出现了“邀车驾”制度,也就是老百姓耳熟能详的“拦轿喊冤”等等。总之,这一制度所确立的法律精神在后世基本得到了保留,受到历代统治者的肯定,成为中国古代冤案昭雪机制的一大亮点。

当然,也有一些皇帝并不十分认可直诉制度,例如清朝的康熙皇帝就是如此。从立法上看,清朝法律延续历代,对于“邀车驾”的行为予以保护,百姓可以静静地跪在路旁举状喊冤,有侍卫负责收取诉状,但是不可以冲撞车驾。《大清律例》规定,“若有申诉冤抑者,止许于仗外俯伏以听。若冲入仪仗内,而所诉事不实者,绞。得实者,免罪”。可是在实践中,经常外出巡查的康熙皇帝却并不鼓励这种行为。他南巡路过宿迁时,拦轿喊冤者甚众。他告诫侍卫道,“此断不可收览。民人果有冤抑,地方督抚等官尽可申诉。今因朕巡幸,纷纭控告,不过希图幸准,快其私怨,一经发审,其中事理未必皆实。地方官奉为钦件,转转驳讯,则被告与原告皆致拖累,以小忿而破身家,后悔无及矣。有天下者,惟贵以德化民,使之无讼。即贤能官吏,亦当求讼简刑清,与民相安于无事。若以多讼为喜,开争竞之风,俗疲民困,皆由于此”。从某种程度上看,以勤政贤明著称的康熙皇帝绝非无视底层百姓申冤需求之人,他作出这样的决定不无道理,对于相关制度构建也有独特的启示。

緹萦救父

虽然有些统治者反对直诉的行为,但是在浩如烟海的史料中,通过直诉的方式昭雪沉冤的案例依然多如繁星,它的历史评价总体而言依然以正面为主。在众多案例中,西汉时期“缇萦救父”的故事令人动容,对后世产生了巨大影响。汉文帝时期,山东淄博人淳于意担任太仓长。淳于意年轻时喜爱医术,曾受教于医学名家公乘阳庆,得其真传秘方,是当时著名的医生。汉文帝四年(前176),有人揭发淳于意贪污受贿,依照法律要押往首都长安。当时,肉刑(即砍去手足)仍是国家的法定刑罚,淳于意所犯之罪将受到这种制裁。淳于意膝下有五个女儿,却偏偏没有儿子。眼看父亲要被押走处刑,女儿们急得团团转却毫无办法,只能哭作一团。淳于意悲愤地骂道,“生不出儿子,到了危难关头也没人能够帮忙”!淳于意的小女儿名叫缇萦,听了父亲的话感到非常伤心。缇萦认为自己的父亲平日清廉,此番是受到诬告,她不甘心父亲受到诬陷,毅然跟随押运父亲的囚车来到首都长安。

汉文帝刘恒是中国历史上的著名贤君。作为“文景之治”的缔造者,汉文帝把直诉制度落到了实处。缇萦到了长安后,便向皇帝叩阙申冤。她在申诉书中写道,“我的父亲在齐地为官,当地人都夸赞他廉洁公正,可是现在却要被处以肉刑。死者不可复生,我感到非常悲痛。肉刑者无法再长出新的肢体,即便想改过自新,也没有道路可以选择。我愿意到官府作奴婢,以此来赎免父亲的罪责,使他能够改过自新”。汉文帝接到这封申诉信后,深深地被缇萦救父之义举所打动,最终替淳于意申冤昭雪。更为不易的是,汉文帝受此案启发,下诏废除了肉刑。他在诏书中说,“今法有肉刑三,而奸不止,其咎安在?非乃朕德薄而教不明欤?吾甚自愧。故夫驯道不纯而愚民陷焉。诗曰‘恺悌君子,民之父母。今人有过,教未施而刑加焉?或欲改行为善而道毋由也。朕甚怜之。夫刑至断支体,刻肌肤,终身不息,何其楚痛而不德也,岂称为民父母之意哉!其除肉刑”。一个羸弱的小女孩通过直诉的方式不但挽救了自己的父亲,替他洗清冤屈,居然也改变了中国法律的历史走向。从此,“缇萦救父”成为直诉申冤史上的一段佳话,中国古代法律文明也因此掀开了崭新的一页。“百男何愦愦,不如一缇萦!”东汉著名史学家班固对小女孩缇萦作出了高度评价。

君臣录囚

叩阙是一种自下而上的被动式冤案纠错机制,从众多历史案件来看,它的成功实践往往需要当事人或其亲朋好友拥有大智大勇,但这不为每一个蒙冤受苦之人所拥有。有鉴于此,古人还设计了一套自上而下的主动式冤案纠错机制,这就是“录囚”。所谓“录囚”,大意可以理解为对于已判决的司法案件,特别是那些疑难案件进行复核。早在先秦时期,录囚制度的雏形便已出现。《礼记·月令》云,“仲春之月……命有司,省囹圄,去桎梏,毋肆掠,止狱讼”。到了汉代,录囚制度日渐成熟,大量百姓因此受益,也涌现出了一批在录囚方面表现杰出的循吏,西汉武帝时期的隽不疑就是其中的典型代表。隽不疑每次到地方郡县录囚,母亲都要询问他,“有没有平反冤狱,挽救了几条性命”?如果听说儿子平反了许多冤狱,隽母便非常开心,“饮食语言异于他时”。如果这次没有平反一件冤狱,隽母便非常生气,“为之不食”。在慈母的谆谆教诲下,隽不疑的官宦生涯得到了史家“严而不残”的好评。

随着法律文明的不断进步,皇帝们也逐渐加入到了录囚的行列之中。以唐朝为例,仅现存史籍所载的皇帝录囚便达百次之多。

到了宋朝,皇帝录囚更是成为祖宗定制,宋太宗赵光义在这方面堪称典范。史载“在京狱有疑者,多临决之,每能烛见隐微”。大臣们劝谏皇帝太辛苦了要注意休息,宋太宗回答说,“傥惠及无告,使狱讼平允,不致枉桡,朕意深以为适,何劳之有”?他曾亲自处理一件平民百姓家产继承的案件。当时开封府将原告的父亲枉法囚禁,宋太宗闻之大怒,感叹道,“辇毂之下,尚或如此。天下至广,安得无枉滥乎”?于是他“即日遣殿中侍御史李范等十四人,分往江南、两浙、四川、荆湖、岭南审决刑狱”,要求地方官府每十天就要录囚一次。宋太宗此举为宋朝后世之君树立了典范,他们“率以为常,后世遵行不废”。宋仁宗赵祯在位时期,“大辟疑者,皆令上谳,岁常活千余”。当时,误判犯人死罪的官员终身都不得升迁。他常对大臣说,“朕平时骂人都不用‘死字,更何况滥用死刑呢”?这种慎用刑罚的态度,今日闻之亦令人赞叹不已。

编辑:薛华 icexue0321@163.com