特色淡水鱼(鳜、黄颡鱼和虹鳟)质量安全风险分析

王哲,李丹,顾泽茂*

(1.华中农业大学水产学院/双水双绿研究院; 2.湖北省水生动物病害防控工程技术研究中心:湖北 武汉 430070)

随着中国经济发展和人民生活水平提高,名特优鱼类消费市场日益扩大,相关养殖产业快速发展。鳜(Sinipercachuatsi)、黄颡鱼(Pelteobagrusfulvidraco)和虹鳟(Oncorhynchusmykiss)是中国目前重要的淡水经济鱼类,养殖规模和市场需求日益增长。但质量安全问题一直是限制产业发展的因素之一。为此,本研究概述3种鱼类养殖产业发展状况,总结近5年行业内出现的食品质量安全问题,可为养殖、流通和加工等规范的建立提供参考。

1 鳜

1.1 基本概况

鳜属硬骨鱼纲、鲈形目、真鲈科、鳜属(Siniperca),俗称桂鱼、桂花鱼和鳌花鱼等,是中国特有的食用淡水鱼。目前属内共含有物种7个,养殖的种类主要有翘嘴鳜(SinipercachuatsiBasilewsky)和大眼鳜(SinipercakneriGerman)2种,其中以翘嘴鳜养殖为主。翘嘴鳜鱼体腹部灰白,背部隆起,鳞细小、呈圆形,性凶猛,肉食性,口较大,喜食小型鱼类、小型甲壳类动物及昆虫等;自然条件下一般生活在水草茂盛的静水或缓流中,冬季游到深水处越冬;生长水温4~22 ℃,pH 7.0~7.4,dH(硬度) 2~5;野生种群分布于34°N~53°N, 113°E~142°E。20世纪80年代,广东水产从业者首次从湖北地区引进野生鳜苗种进行人工养殖。随着人工繁殖技术的突破,现已形成以广东、湖北、江西、安徽和江苏等为主产区的养殖格局。人工养殖模式有池塘和网箱两种,终身投喂饵料鱼饲喂,近年来有部分地区尝试人工驯化喂养饲料。

1.2 鳜质量安全总体概况

1.2.1 鳜产业总体概况

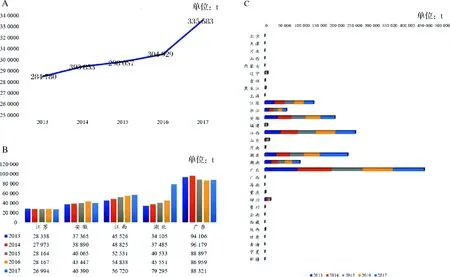

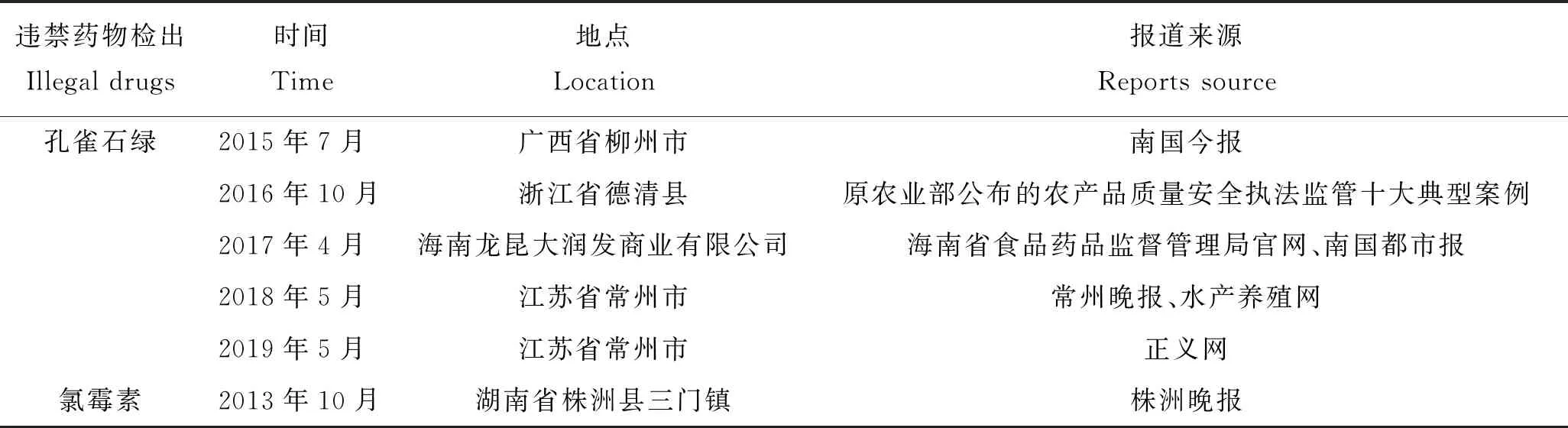

截止2017年年底,全国鳜总产量335 583 t,其中广东省产量最高,为88 321 t,占全国总产量的26%。按2017年产量从高到低,全国鳜主产区主要集中在广东、湖北、江西、安徽和江苏5省,占全国总产量的87%[1](图1)。2013—2017年5年间,全国鳜产量呈逐年递增趋势(图1A):2013—2016年间,全国鳜产量以3%左右的速度增长,并于2017年迎来10%的爆发性增长[2-5]。根据统计,2013—2017年间,广东省产量均位于全国第一位,产量略有下降;湖北省位于第二,产量增幅较大,并于2017年产量增至79 295t,占全国总产量的24%。江西、安徽和江苏5年间产量较为稳定。湖南、浙江鳜养殖亦占一定比例,但产量较前5省差距较大。全国其他地区鳜产量相对较少,增幅较慢,部分省市(北京、天津和陕西等)因产量较低没有有效统计数据。

1.2.2 鳜产品质量概况

自人工繁育技术突破后,中国鳜养殖规模和模式进入快速发展期。鳜具有独特的文化属性和较好的口感,市场需求十分巨大,但鳜产品质量安全情况不容乐观,质量安全事件时有发生。近年来,鳜药物残留问题每年都有相关报道,以“鳜和孔雀石绿”为关键词搜索相关新闻可达2 280篇,内容105 000个。以鳜主产地广东省为例,2012年广东最大的海鲜批发市场黄沙水产品市场甚至一度停售鳜产品[6]。目前,鳜是孔雀石绿等违禁药物检出率最高的淡水水产品种之一[7]。

图1 2013—2017年全国鳜产量统计A:2013—2017年全国鳜总产量;B:2013—2017年鳜主产区产量变化;C:2013—2017年全国各省鳜产量。Fig.1 The production of Siniperca chuatsi from 2013 to 2017 in ChinaA: Total production of Siniperca chuatsi from 2013 to 2017 in China; B: Production changes in main production areas of Siniperca chuatsi from 2013 to 2017 in China;C: Production of Siniperca chuatsi from 2013 to 2017 in various provinces.

1.2.3 近10年鳜质量安全状况前后变化分析

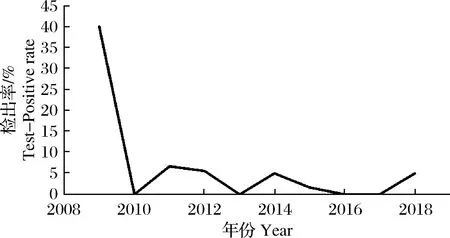

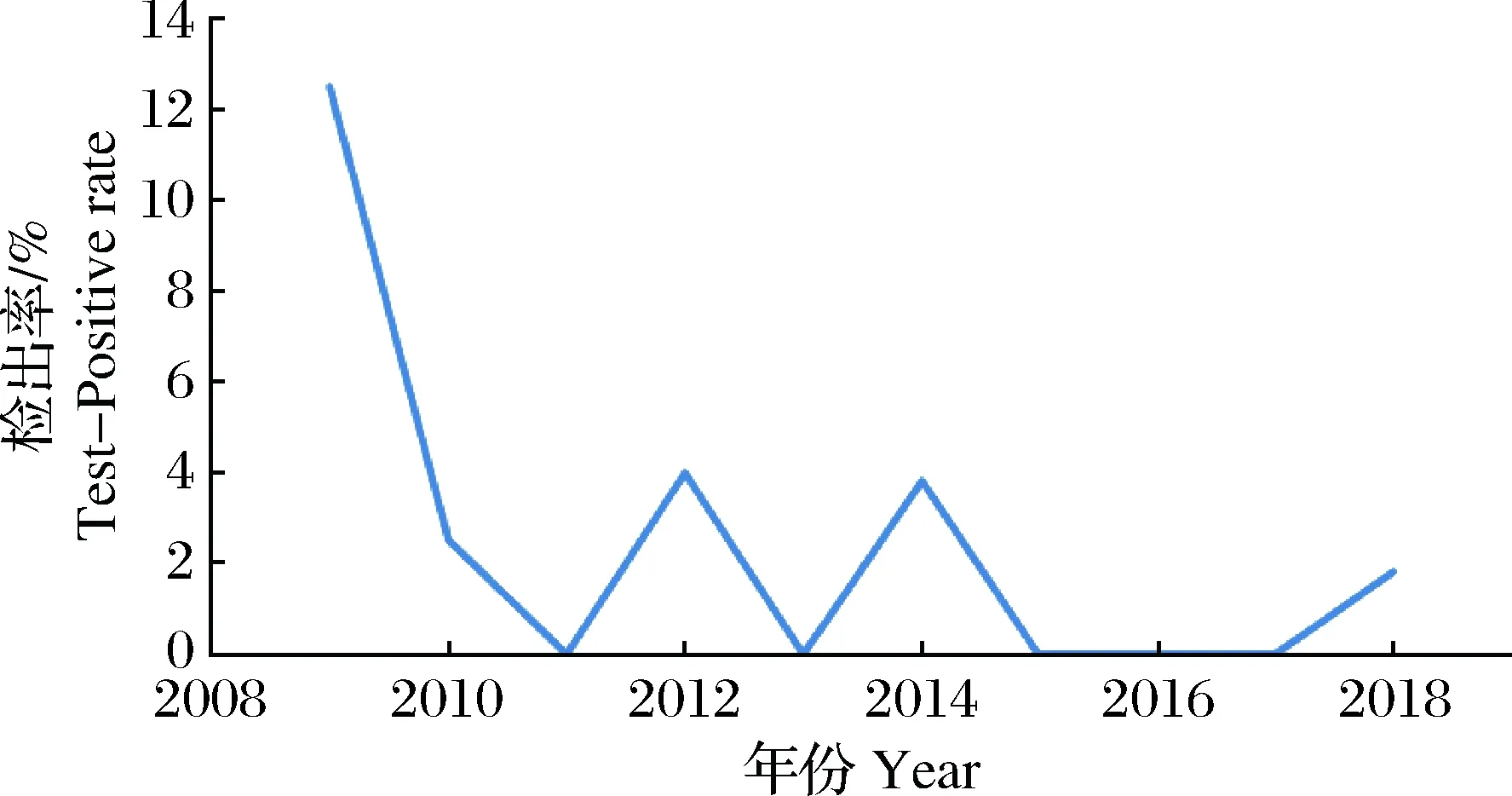

根据国家特色淡水鱼抽查结果,2009—2018年鳜孔雀石绿检出率持续下降,氯霉素和硝基呋喃类代谢物未检出。10年间检测样本鱼843尾,其中孔雀石绿超标数22尾,超标率2.6%(图2)。2009年检测10尾,超标率40.0%(4尾),为10年中最高;2010、2013、2016和2017年均未有孔雀石绿检出;其余年份检出率在1.7%~6.7%之间。氯霉素检测中,样本鱼共计843尾,结果均为阴性,未检出残留药物。硝基呋喃类代谢物检测中,样本鱼共计291尾,结果均为阴性,未检出残留药物。

然而,根据中国知网等收录和相关文献显示:近10年来鳜药物残留问题仍十分严重。肖永华等[8]对武汉市中心及周边15个市场采集的150尾淡水鱼类进行检测,发现鳜孔雀石绿检出率位于第二;孙言凤等[9]在湖北地区市售鳜中检出孔雀石绿。2012—2014年间,呋喃类药物在湖北地区抽样的鳜中同样有检出[10]。

在鳜养殖主产地广东省,鳜质量问题同样突出。王丽玲等[11]检测发现珠海市市售鳜孔雀石绿检出率为28%。刘书贵等[12]从广东水产市场购买的鳜中均检测出孔雀石绿和硝基呋喃类代谢物,2013年和2014年孔雀石绿的检出率分别为17%和40%,硝基呋喃类代谢物检出率分别为13.3%和10.0%。康海宁等[13]抽样分析了来自广东省6个市32个市场的鳜样本,发现中山市鳜样本中孔雀石绿和硝基呋喃类代谢物检出率最高,分别为83%和50%,部分市亦有上述两种药物同时检出。综上,近10年鳜在主产区产品质量安全情况仍十分严峻,亟待相关政策和措施进一步强化管理。

图2 2009—2018年鳜孔雀石绿检出率变化趋势Fig.2 The trend of malachite green test-positive rate of Siniperca species from 2009 to 2018 in China

1.3 鳜产业存在的主要质量安全问题和隐患分析

1.3.1 水产苗种

从外地采购的来源不明的苗种有可能存在禁药或药品残留现象。在其苗种培育和运输过程中,有使用禁用药物或过量使用某种药物消毒的可能。

1.3.2 渔用药物

由于现阶段鳜多采用高密度养殖,疾病一旦爆发常难以防控,因此养殖户为避免或减少损失而采取重复用药、超量用药和滥用药等方式,进而导致药物残留等质量安全问题。

1.3.3 养殖环境

由于鳜需终身饲喂活鱼虾,残饵易沉积在池塘底部,导致水体中氨氮亚盐指标较高,水体易富营养化。实地调研发现,养殖户多使用水体消毒剂或水质改良剂来保证鳜健康,但这些外用药物和产品多为三无产品,有违规使用或药物滥用的风险。

1.3.4 渔用饲料

鳜具有终身摄食活鱼虾的特性,目前饲喂鳜的饵料鱼一般为鲮(Cirrhinusmolitorella)。鲮在养殖时普遍采用猪粪、鸡粪等肥水,因此容易被粪便中的抗生素或其他药物污染,最后通过食物链富集于鳜体内,引起潜在的食品质量安全问题。

1.3.5 非规范用药

鳜苗种期,为提高鱼卵孵化率,部分养殖户违规使用药物孔雀石绿防治水霉病和细菌病,虽有部分替代产品,但实际生产中很难达到预期效果。鳜成鱼养殖期爆发车轮虫、小瓜虫等纤毛虫病和出血病等细菌性疾病,导致部分养殖户盲目用药或使用违规药物,如孔雀石绿、硝基呋喃类药物和氯霉素等[6]。

1.3.6 生物毒素

鳜一般不产生危害人体的生物毒素。但部分腌制产品可能会由于制作工序不当,导致产品产生有害物质。

1.3.7 生物危害

鳜常见病有:鳜鱼病毒和鳜虹彩病毒等引发的病毒病,车轮虫、小瓜虫和河鲈锚首吸虫等引发的寄生虫病,嗜水气单胞菌和鲁克氏耶尔森氏菌等引发的细菌病以及霉菌引发的水霉病,引发这些疾病的病原均未报道可以感染人类,对人类潜在危害性极低。但治疗这些病原容易引发潜在的药物滥用和违规使用风险。

1.3.8 水产品流通

康海宁等[13]和付晓苹等[14]的研究结果表明当流通环节持续时间较短时,很少出现药物违规使用情况;而当流通环节持续时间较长时,商家为减少损失,可能会使用部分禁药提高鳜成活率。

2 黄颡鱼

2.1 基本概况

黄颡鱼属硬骨鱼纲、鲇形目、鲿科,曾归于黄颡鱼属(Pelteobagrus),现认为应归于疯鲿属(Tachysurus)(数据来源于FISHBASE),俗称嘎牙子、黄姑子、黄腊丁和黄骨鱼等,是中国近年来发展较快的淡水养殖品种。目前中国已报道的种类有瓦氏黄颡鱼[Pelteobagrusvachelli(Richardson, 1846)]、黄颡鱼、长须黄颡鱼(Pelteobagruseupogon)、中间黄颡鱼(Pelteobagrusintermedius)和光泽黄颡鱼(Pelteobaggrusnitidus)5种。黄颡鱼鱼体背鳍和尾鳍硬棘状,背部黑褐色,至腹部渐浅黄色,无鳞片,杂食性;自然环境下,白天于静水或江河缓流中营底栖生活,夜晚出来觅食,生长水温16~25 ℃;野生种群分布于15°N~55°N, 100°E~143°E。养殖区域集中在湖北、浙江和江西,其中湖北地区占总产量1/4以上。

2.2 黄颡鱼产业存在的主要质量安全问题和隐患分析

2.2.1 黄颡鱼产业总体概况

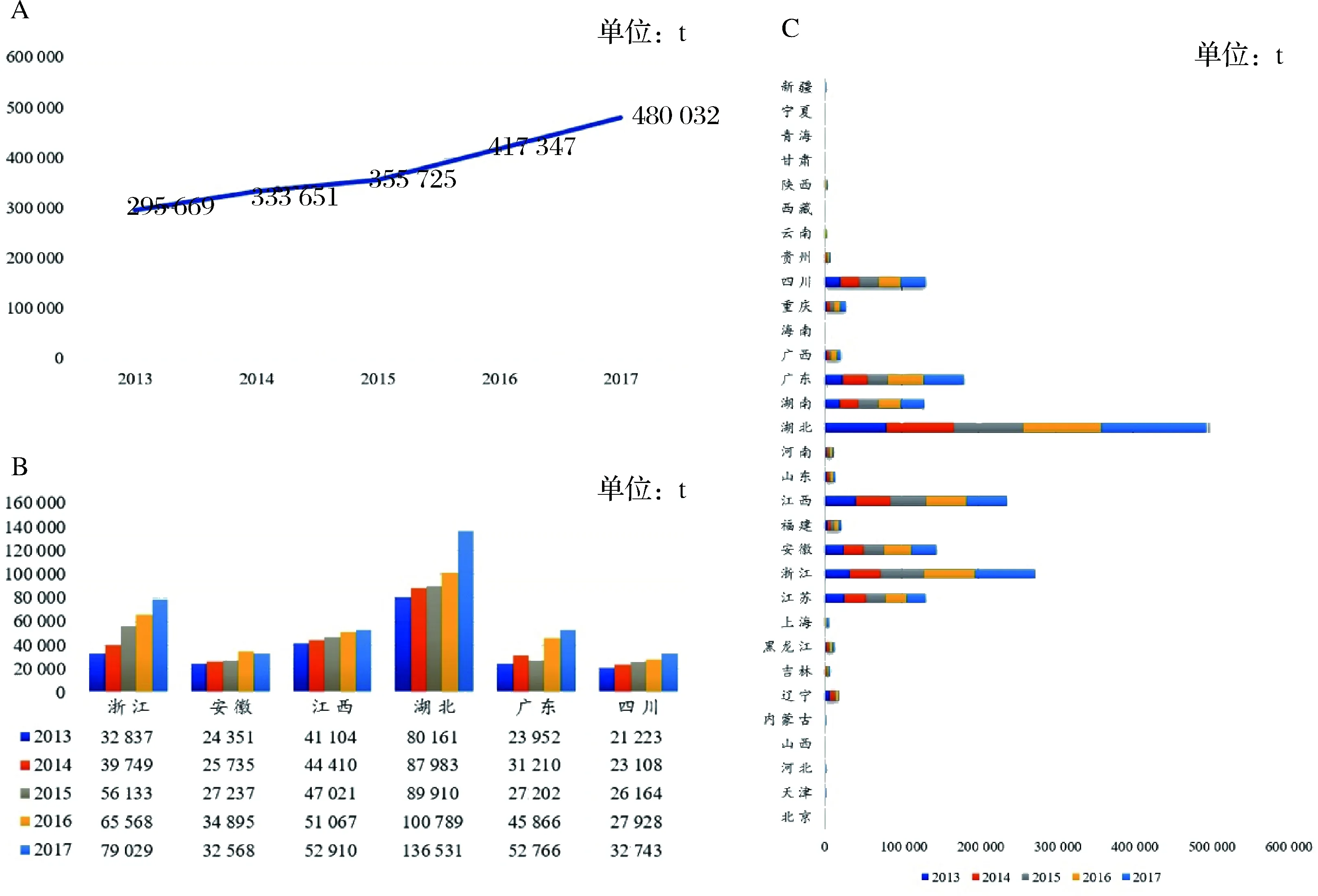

截至2017年底,全国黄颡鱼总产量480 032 t,其中湖北省产量最高,为136 531 t,占全国总产量的28%。2017年,全国黄颡鱼主产区主要集中在湖北、浙江、江西、广东、四川和安徽6省,占全国总产量的81%[1](图3)。2013—2017年5年间,全国黄颡鱼产量呈逐年递增趋势(图3A):2013—2017年间,全国黄颡鱼产量以6%以上的速度增长,其中2016和2017年分别较上一年增长17%和15%[1-5]。根据统计,2013—2017年间,湖北省产量均位于全国第一,2017年较上一年产量增长35%;浙江省位于第二,2017年产量较上一年增长21%。黄颡鱼主产区主要集中在长江中下游和华南地区,全国其他地区黄颡鱼产量相对较少,增幅较慢,西部部分省市(山西、甘肃和宁夏等)因产量较低没有有效统计数据。

图3 2013—2017年全国黄颡鱼产量统计(t)A:2013—2017年全国黄颡鱼总产量;B:2013—2017年黄颡鱼主产区产量变化;C:2013—2017年全国各省黄颡鱼产量。Fig.3 The production of Pelteobagrus fulvidraco from 2013 to 2017 in China(t)A: Total production of Pelteobagrus fulvidraco from 2013 to 2017 in China; B: Production changes in main production areas of Pelteobagrus fulvidracofrom 2013 to 2017 in China; C: Production of Pelteobagrus fulvidraco from 2013 to 2017 in various provinces.

2.2.2 黄颡鱼产品质量概况

黄颡鱼是近年来发展势头迅猛的养殖品种,相关质量安全问题报道多集中于网络新闻,以“黄颡鱼和孔雀石绿”为关键词搜索相关新闻941篇,内容50 600个,主要报道地区集中于江苏和浙江等地。目前未见有严重黄颡鱼质量安全事件发生和报道。然而,值得注意的是,由于近年来黄颡鱼病害频发,部分药物存在过量使用和违规使用情况,可能潜在威胁黄颡鱼产品质量。

2.2.3 近10年黄颡鱼质量安全状况前后变化分析

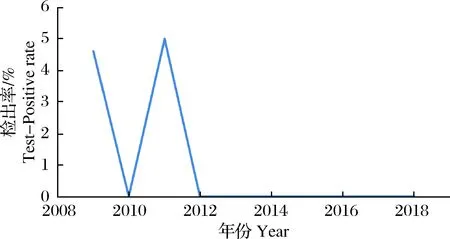

根据国家特色淡水鱼抽查结果,2009—2018年黄颡鱼孔雀石绿检出率持续下降,氯霉素和硝基呋喃类代谢物未检出(图4)。10年间检测的352尾黄颡鱼样本,孔雀石绿超标数累计2尾,超标率0.57%。目前,尚未有黄颡鱼药物残留的相关研究。

图4 2009—2018年黄颡鱼孔雀石绿检出率变化趋势Fig.4 The trend of malachite green test-positive rate of Pelteobagrus fulvidraco from 2009 to 2018 in China

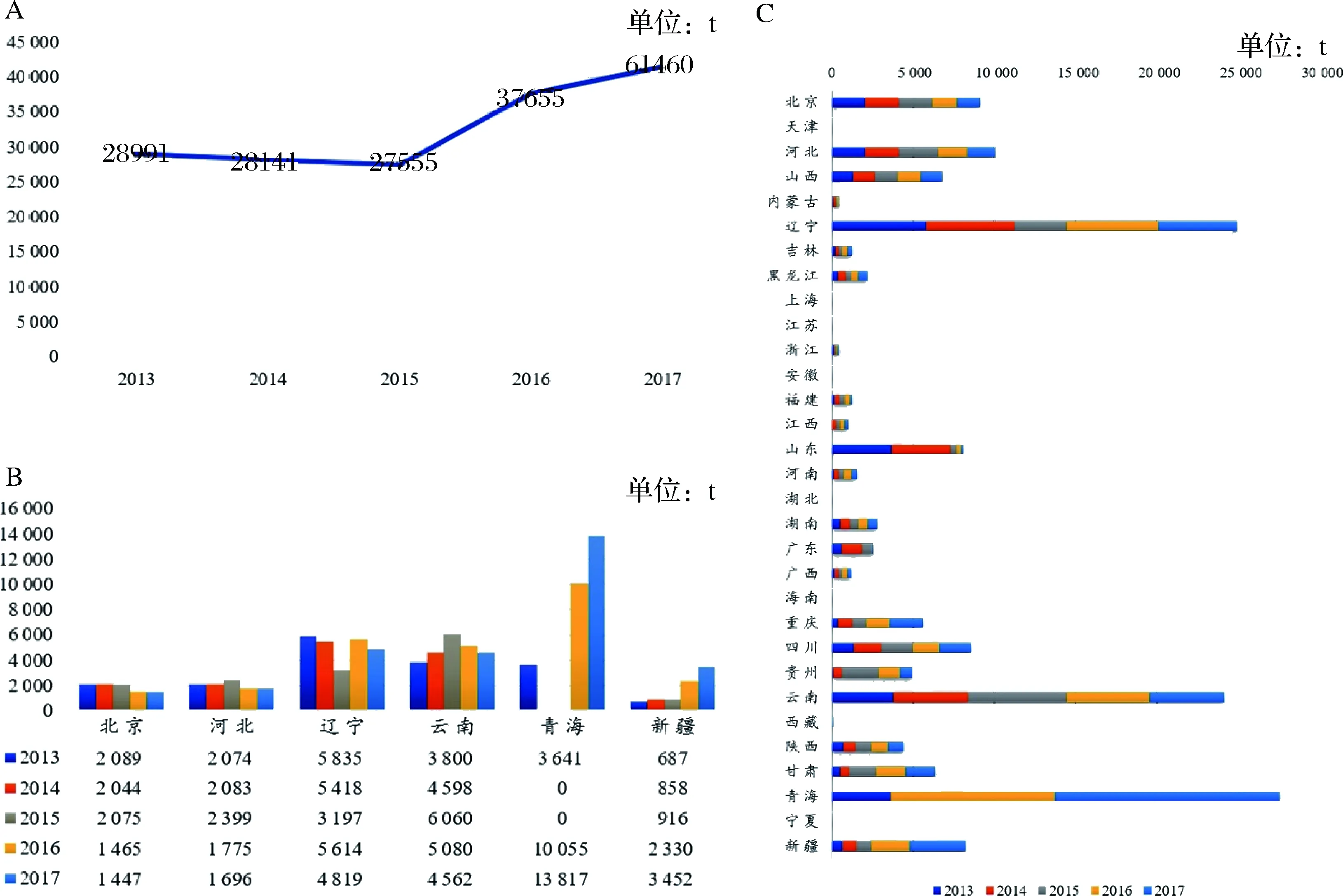

根据网络和其他数据,近年来已报道的有代表性的黄颡鱼食品安全事故如表1所示。根据相关信息,孔雀石绿仍是检出频次最高的违禁药物,且2016年10月发生在浙江省德清的事件被列为原农业部公布的农产品质量安全执法监管的十大典型案例之一,因此,有关黄颡鱼药物使用方面的研究亟待开展。

表1 近年黄颡鱼违禁药物检出报道Tab.1 The reports about illegal drugs used in culturing Pelteobagrus fulvidraco in recent years

2.3 黄颡鱼产业存在的主要质量安全问题和隐患分析

2.3.1 水产苗种

黄颡鱼苗种培育和运输过程中,喜聚群,易被临近的鱼硬棘刮伤,从而感染细菌和真菌病,部分养殖户有使用禁用药物,如孔雀石绿消毒的现象。

2.3.2 渔用药物

黄颡鱼细菌病主要由爱德华氏菌(Edwardsiella)引起,该菌对磺胺类药物敏感,因此存在部分养殖户不规范使用磺胺类药物治疗黄颡鱼细菌病的可能。此外,黄颡鱼易感小瓜虫等纤毛类寄生虫,实地调研中发现部分养殖户使用名为“瓜虫必杀”或名称相近的伪劣产品,可能增加黄颡鱼产品药物残留风险。

2.3.3 养殖环境

黄颡鱼不耐低氧,喜洁净的水体,故养殖户多使用调水改底产品改良养殖环境,且黄颡鱼多为小户养殖,养殖环境易受到生活污水和农业药品的污染,易导致药物残留的风险。

2.3.4 渔用饲料

体色是影响黄颡鱼价格的主要因素之一,因此有部分养殖户在饲料中人为添加着色剂或动保产品,可能增加了药物残留的风险。同时,黄颡鱼饲料中添加有大量的鱼粉,饲料易腐败,不排除有厂家滥用防腐剂等产品保鲜或使用三聚氰胺造假蛋白含量;且市售鱼粉质量参差不齐,很难监管,部分产品中有害物质如组胺或重金属等含量超标,可能对人体健康产生不良影响。

2.3.5 非规范用药

目前,部分养殖户采用泼洒或内服抗生素方法预防和治疗细菌病,或采用消毒剂和改底剂等水产投入品改良养殖环境,这些行为可能导致药物滥用问题。实际考察中,发现部分养殖户有较强的安全用药意识,但药品经销商常销售部分包装精美的“三无”药品,迷惑养殖户,可能导致潜在的非规范用药行为。

2.3.6 生物毒素

黄颡鱼硬棘顶端具有一定的毒性,但对人危害程度较低,肌肉中一般不产生危害人体的生物毒素。

2.3.7 生物危害

黄颡鱼常见病有:车轮虫和小瓜虫等引发的寄生虫病、嗜水气单胞菌和爱德华氏菌引发的细菌病和霉菌引发的真菌病,引发这些疾病的病原均未报道可以感染人类,对人类潜在危害性极低。但治疗这些病原容易引发潜在的药物滥用和违规使用风险。

2.3.8 水产品流通

黄颡鱼多为活体运输和售卖,由于不耐受低氧环境和体色易变化等原因,当运输较慢时,不排除有商家违规使用消毒剂或麻醉剂的情况,但这些环节很难监管,可能会对人类健康产生威胁。

3 虹鳟

3.1 基本概况

虹鳟属硬骨鱼纲、鲑形目、鲑科、太平洋鲑属(Oncorhynchus),俗称瀑布鱼和七色鱼,原产于北美洲,1959年从朝鲜引入中国,部分国家将其定为入侵物种。虹鳟鱼体呈略侧扁的纺锤形,口大且鳞片细小;繁殖期的雄鱼体侧会出现彩虹般的桃红纵带;自然环境下栖息于水质清澈且水温较低的淡水环境中,最适生长水温10~24 ℃;对溶氧要求较高,离水后体色常发生变化;种群主要分布于32°N~67°N, 135°E~117°W。养殖模式以网箱和流水养殖为主,养殖区域主要集中在青海、云南和辽宁等气温较低区域。

3.2 虹鳟产业存在的主要质量安全问题和隐患分析

3.2.1 虹鳟产业总体概况

截至2017年年底,全国虹鳟总产量41 460 t,其中青海省产量最高,为13 817 t,占全国总产量的28%。按2017年产量从高到低,全国虹鳟主产区主要集中在青海、辽宁、云南、新疆、河北和北京6省市,占全国总产量的72%[1](图5)。2013—2015年,全国虹鳟产量呈逐年降低趋势(图5A),2016年产量较2015年增长38%,2017年产量较2016年增长10%[1-5]。中国虹鳟主产区主要集中在气候较为寒冷区域。

图5 2013—2017年全国虹鳟产量统计A:2013—2017年全国虹鳟总产量;B:2013—2017年虹鳟主产区产量变化;C:2013—2017年全国各省虹鳟产量。Fig.5 The production of Oncorhynchus mykiss from 2013 to 2017 in ChinaA: Total production of Oncorhynchus mykiss from 2013 to 2017 in China; B: Production changes in main production areas of Oncorhynchus mykissfrom 2013 to 2017 in China; C: Production of Oncorhynchus mykiss from 2013 to 2017 in various provinces.

3.2.2 虹鳟产品质量概况

自虹鳟引入中国市场以来,作为一种较为名贵的淡水水产品,广泛受到欢迎。目前销售以鲜活鱼类或加工半成品为主,市场上一度以虹鳟作为海水三文鱼[大西洋鲑(Salmosalar)]的替代品。据已有报道,虹鳟可感染23种原生生物寄生虫和至少169种后生生物寄生虫[15-16],且有研究表明人工养殖的虹鳟鱼也会大量感染阔节裂头绦虫(人鱼共患)[17-19]。自人工大量养殖后,国内虹鳟质量安全问题一直较少。

3.2.3 近10年虹鳟质量安全状况前后变化分析

根据国家特色淡水鱼抽查结果,2009—2018年虹鳟孔雀石绿检出率持续下降,氯霉素和硝基呋喃类代谢物未检出(图6)。10年间检测的492尾虹鳟样本,其中孔雀石绿超标数累计8尾,超标率1.63%。目前,国内尚未有虹鳟药物残留和寄生虫的相关研究报道,关注热点仍聚焦在“虹鳟是否可生食”这一问题上。

图6 2009—2018年虹鳟孔雀石绿检出率变化趋势Fig.6 The trend of malachite green test-positive rate of Oncorhynchus mykiss from 2009 to 2018 in China

3.3 虹鳟产业存在的主要质量安全问题和隐患分析

3.3.1 水产苗种

水产苗种有被消毒药、杀菌药污染的可能性,部分网站、交流群或论坛仍有建议使用孔雀石绿预防水霉病和小瓜虫病的内容。

3.3.2 渔用药物

虹鳟多生活在冷水环境中,易感染各类纤毛虫病、水霉病和病毒病。这几类疾病通常无特效药物治疗,若养殖户用药不当,可能会导致药物残留问题。

3.3.3 养殖环境

虹鳟多养殖于水温偏冷的水库和湖区,易受到工业废水、生活污水或农业用药的污染。同时由于养殖环境中野生动物资源丰富,易形成蠕虫类寄生虫完整生活史所需条件,养殖环境可能含有寄生虫幼体。

3.3.4 渔用饲料

相较于其他特色淡水养殖鱼类,虹鳟养殖规模较小,人工配合饲料多为当地工厂生产,缺乏统一有效的行业标准和监管。虹鳟饲料易腐败,内含油脂易氧化,产生部分毒素,可能会造成潜在的食品安全威胁。

3.3.5 非规范用药

虹鳟为冷水性鱼类,疾病种类多为小瓜虫引起的寄生虫病、真菌引起的水霉病和一些病毒病等,这些疾病通常无特效药物治疗,部分养殖户可能会长期使用一些假冒伪劣药物治疗和预防这些疾病,带来潜在的药物滥用或违规使用问题。

3.3.6 生物毒素

虹鳟肌肉中一般不产生危害人体的生物毒素。

3.3.7 生物危害

目前尚未有人鱼共患细菌、真菌和病毒的报道,但国外已有研究表明[17]虹鳟可以作为绦虫的中间宿主,生食可能会增加人感染寄生虫病的风险。

3.3.8 水产品流通

为保持水产品质量和提高成活率,一些不法商贩在运输过程中添加禁止使用的消毒、保活等药物,此隐患危害较大,也不利于监管。同时,在水产品加工过程中和冷链运输过程中,可能会有外来的细菌、病毒或违规着色剂等污染,对虹鳟产品质量带来潜在威胁。

4 对策和建议

4.1 管理政策措施建议

4.1.1 建立健全水产品监测机制

在相关职能部门组织开展的水产品质量安全监测报告中,产地水产品质量安全合格率往往是高于市场或相关研究的,这说明在监管体系中存在一定的漏洞。应整合省-市-县三级监测和管理功能,做好辖区内相关水产企业摸查工作。按照属地管理和分级原则,建立辖区领导为总负责人、相关部门领导为直接责任人的责任体系,并设立相关工作小组,将质量安全工作列为主要日程。监管系统以各个农产品检测机构、各级水产推广站或企业自建实验室为依托,旨在提高抽样检测频次和范围,及时发现问题水产品并及时处理涉事企业、单位和个人,将事件造成的社会影响降低到最小程度。

4.1.2 完善各级部门间信息对接机制

根据政府明确的监管职责,各部门间监管内容、侧重存在不同,导致水产品产地、市场等环节信息交流存在一定的滞后性。应通过网上办公平台实时共享相关信息和文件,建立各级监管系统、水产推广站和高校等部门间的信息搜集、传递、共享和反馈等工作流程,将信息个体有机地连为整体。信息传递至上级后,会有及时的反馈,实现系统内各部门间信息资源的交流和共享,及时应对各类水产品质量安全事件,合理控制和处理突发事件。

4.1.3 加大对药物和添加剂的监测力度

近年来,由于严格管控和大力宣传,孔雀石绿、硝基呋喃类等违禁药物在各大药企中已难觅踪迹,但这些药物仍在部分农资经销商和养殖户间流通。现阶段,药物经销商在卖药的同时诊断鱼病,有些经销商为了利益往往售卖一些“三无神药”,治疗一些常见却难以治疗的如小瓜虫病、水霉病和肠炎等疾病,这些所谓的“神药”和“特效药”中往往含有禁药成分,因此,现阶段对这些小经销商的有效监管仍需进一步加强。建议加强对基层经销商相关资质审核,增加抽样和检查频次,加大违规处罚力度,防止禁药流入市场。

4.1.4 建立诚信档案,加强行业自律

各部门对辖区内养殖企业或个人建立诚信档案,对于大型养殖场、良种场和示范场,应签订相关责任书或承诺书;对于零散养殖户或小养殖厂,鼓励其成立合作社或协会,指导其建立内部规章制度,统一签订相关协议。对于安全生产、恪守法律和质量过硬的企业或个人,政策上应给予优先扶持。对于发生质量安全问题的单位,给予警告并提出处理意见,同时应重点监控。

4.2 需重点研究解决的问题建议

4.2.1 饲料、药物等投入品监管问题

目前渔用饲料、药物或添加剂等投入品多为外来产品,其生产过程大多不经过当地水产部门监管。部分渔药和动保产品缺乏有效的产品信息或质量批号,生产者和售卖者往往无从考证,基层执法者很难对这些投入品进行监管。此外,基层水产从业者文化程度偏低,对于假冒伪劣产品的识别能力不强。因此,需加强对于基层药物经销商的监管,除审核其营业资质外,应定期抽查其售卖的商品,严禁售卖各类三无和假冒伪劣产品,打击无固定经营场所、无营业执照或无职业资格的江湖游医。

4.2.2 基层执法者、检测者从业水平问题

部分水产推广站、检测站配备有精密仪器,然而却无人可以操作。对于这种情况,应结合高校和研究所的力量,定期对基层工作人员进行业务培训,加强从业水平,提高质量安全监管能力。

4.2.3 监管职责分配问题

随着交通运输业的发展,水产品苗种、成鱼和商品鱼多呈现跨地域交易的特点,交易和流通环节也愈加复杂,增加了管理部门的监管难度。部分水产品在监管环节上存在疏漏,产地和输入地间的流通环节往往缺乏有效的监管,如果这些环节全由水产或农业部门监管,不仅缺乏监管手段,法律权限也不足。因此对于水产品流通监管需要进一步的细化和分配,以某一部门为主管部门,多个部门联合合作,从而降低风险。

4.2.4 水产品生产和流通环节中不作为、少作为问题

各部门应建立水产品质量安全考核和责任追究制度,对相关责任人实行问责制,将相关工作落实到实处。近年来发生的水产品质量安全事故多由市场等消费终端爆出,不仅造成了经济损失,也造成了恶劣的社会影响。因此,应加强水产品生产和流通环节的监管,对于工作中不作为、少作为或其他渎职行为的,应按规定严肃处理,对于构成犯罪行为的更要依法追究刑事责任,加强相关部门的社会影响力和公信力。

5 前瞻性建议

5.1 明确药物和动保产品定义

近年来,国家对于渔药监管力度越来越大,随着国家兽药标准资格愈发严格,部分企业未能申请到相关资质,但为了获取利益和规避监管推出了大量的动保产品,这些动保产品覆盖微生物制剂、诱食剂、免疫增强剂、中草药添加剂和外用调水制品等领域,已形成了一个特殊的产业形态。据相关统计,中国动保产品年销售额近100亿元,占渔药和动保产品销售额的70%。然而,这些动保产品却无具体的明确概念和定义,市场上产品鱼龙混杂,很多产品大打“非药品”擦边球,市场上缺乏有效的监管。因此,相关部门应制定相关规程,明确渔药和动保产品定义和边界,成立相关工作小组,制定和更新渔用药物和动保产品名录,规范市场行为,防止药物过量或违规使用,避免水产品质量安全事故的发生。

5.2 鼓励新型中草药药物研发

与传统化药相比,中草药多来自植物提取物,具有可降解、绿色安全和低残留等优点。近年来,已有研究表明中草药提取物可有效预防各类水产动物疾病,然而这些药物的研究多局限于实验室内,未能真正的走向市场,转化成为社会效益。对于研发新型中草药药物的团队,政策上应给予一定的支持和倾斜,鼓励成立联合攻关小组,加快转化相关科研成果,从而减少抗生素和化药的使用,提高水产品品质和市场竞争力。

5.3 鼓励培养水产品品牌意识

随着人们生活水平的提高,消费观念也从“吃什么”转变为“怎么吃”,高档水产品拥有巨大的消费市场。相关部门应大力培养产地水产品品牌意识,全力打造有特色的水产品品牌,制定地区行业标准,鼓励地区养殖业专业化和规模化发展。利用地区品牌的建立增强水产品在市场上的竞争力,提高养殖户收入,从而提高养殖户健康养殖观念,带动水产品质量安全水平的提升。