明代戍守云南的蒙古旗军

胡愚

摘 要:入明后,以帖公父马太平为代表的故元遗民,多将其蒙古姓氏帖木儿改为马、帖或以祖先名汉字首音为姓。马公明初归附从军,其子帖公,因天顺年间参与征剿贵州西堡苗民起义而升小旗,帖公子春保应例承继。帖公身为山后人,按律例与汉人通婚,因其军户的身份,自己与后代皆与军户家庭相嫁娶。

关键词:山后人 天顺苗民起义 小旗 蒙古旗军

中图分类号:K877.45 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2020)04-99-105

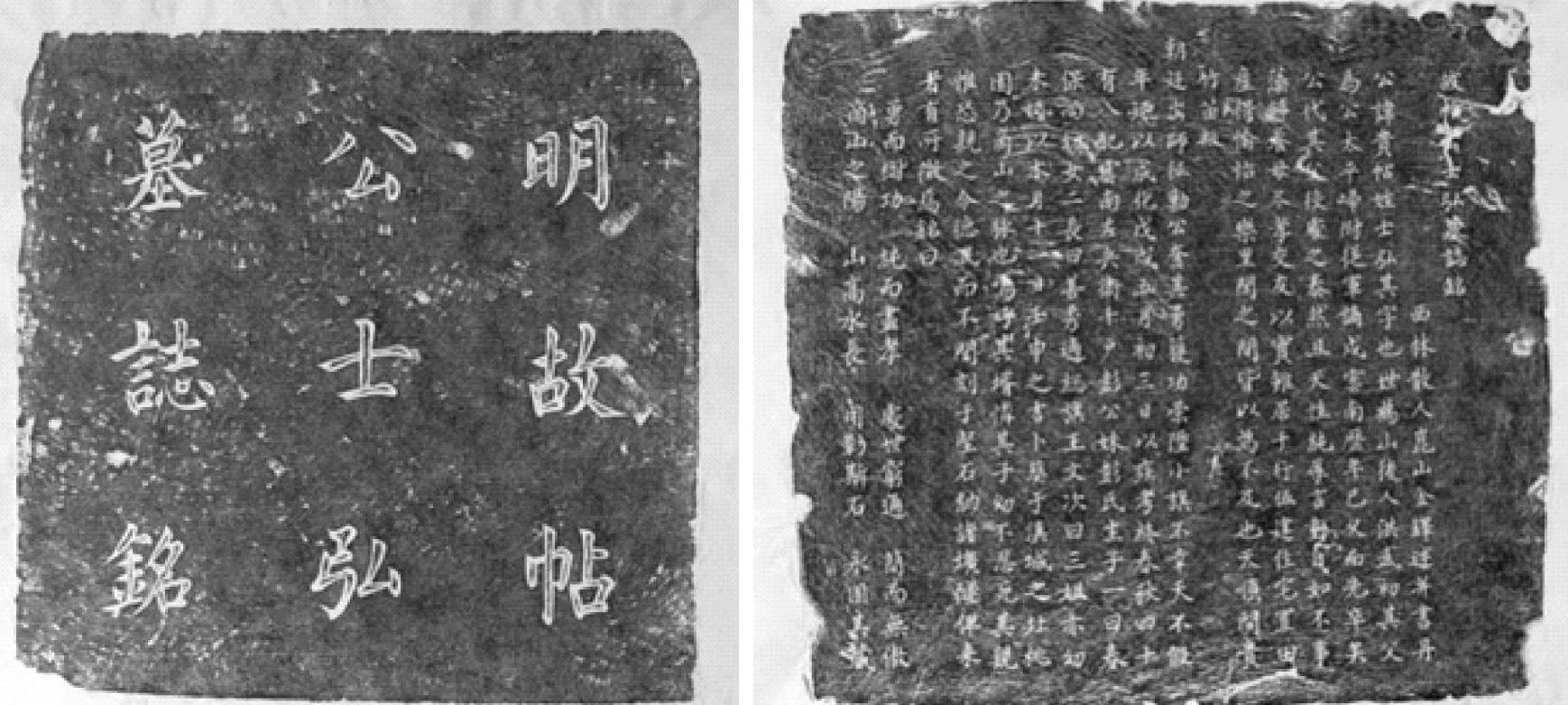

云南省博物馆藏有一批石刻碑志,多著录于《中国西南地区历代石刻汇编·云南省博物馆卷》。其中有“故帖公士弘墓志铭”,墓志盖及铭为青石板材质,志盖长五十、宽四十九厘米;铭石长五十一点三、宽四十七点八厘米;厚度皆为四厘米。志文十八行,共三百二十三字。作为一个世袭戍守云南的蒙古军人,帖公一生主要的事迹是天顺年间参加征讨贵州东苗而得到升职。以下先对墓志予以录文,再进行考释。

一、墓志盖及志录文

墓志盖:

明故帖公士弘墓志铭

墓志铭:

故帖公士弘墓志铭

西林散人昆山金铎述并书丹。

公讳贵,帖姓,士弘其字也。世为山后人。洪武初,其父马公太平归附从军,谪戍云南,历年已久而先卒矣。公代其父后,处之泰然,且天性纯厚,言动自如,不事藻饰,养母尽孝,交友以实。虽居于行伍,建住宅、置田产,得愉怡之乐。里闾之间皆以为不及也。天顺间,贵竹苗叛,朝廷出师征剿,公奋其勇获功,荣升小旗,不幸天不假年,犹以成化戊戌五月初三日以疾考终,春秋四十有八。配云南左兵卫千户彭公妹彭氏,生子一,曰春保。女二,长曰善秀,适总旗王文。次曰三姐,亦幼未婚。以本月十一日壬申之吉,卜葬于滇城之北桃园,乃啇(商)山之脉也。呜呼!其壻(婿)怜其子幼,不忍死其亲,惟恐亲之,令德泯而不闻,刻于坚石纳诸圹,隧(遂)俾来者有所征。为铭曰:

勇而树功,纯而尽孝。处事穷通,简而无傲。

啇(商)山之阳,山高水长。用勒斯石,永固其藏。

二、墓志铭考释

这方明代帖士弘墓志铭,虽然字数不多,但也有几个值得说明的问题:

(一)墓主葬地

此志及盖上世纪五十年代出土于云南大学操场,即今云南大学老校区会泽院附近,墓志载“卜葬于滇城之北桃园,乃啇山之脉也”。同出的还有明正统十三年(1448)“故嗣全郁公墓志銘”,墓铭曰“葬于滇之城北小站村”。两志均记葬于昆明城北。自南诏开拓东城,昆明城池都是土筑,明平云南后以砖构筑了面积约为三平方公里的城池。昆明砖城呈龟形,有六个城门,分别是南门即丽正门(今南屏街与正义路交叉处)、大东门即威和门(今新西南大厦前)、小东门即永清门(今圆通路与青年路交叉处)、小西门即洪润门(今金穗大厦前)、大西门即广远门(今新建设电影院与师大实验中学之间)、北门即保顺门(今北门街口与昆三十中之间)。云大老校区操场就在明代昆明城北门街附近。商(商同啇)山在昆明城北,是长虫山的余脉,而长虫山又被称为蛇山,龟形的昆明城与之相呼应。云大老校区北面的原云南民族大学所在地即为商山,墓主葬地位于商山的南边,即“商山之阳”。

撰文并书丹者金铎,籍贯昆山,号为西林散人,史籍无载。联系志文“其壻怜其子幼”,估计他是帖公女婿王文请来为岳父墓志撰文书丹的。

(二)墓主家族姓氏、族属

墓主姓帖名贵字士弘,帖公的父亲却姓马名太平,实质说明了下列问题:第一,帖公之父的马姓并非本来的姓氏。帖姓,即帖木尔才是其家族真正的姓氏。第二,帖公所属的“山后”1人,一般是指以蒙古人为多数的故元遗民。

入明后,蒙古姓氏帖木儿家族多改姓马、帖,以始祖名汉字首音为姓或改为其他姓。《中国明朝档案总汇(七三)》(下文简称《总汇》):南京锦衣卫马文,原籍山后人。一辈苦出帖木儿,二辈阿剌丹,三辈马宽即酥糖黎,迤北人。四辈马文。1从第三辈马宽起始用马姓,其实马家是姓帖木儿的蒙古人。《总汇(四九)》亲军指挥使司镇抚司官员五辈帖惟善的二辈孛罗帖木儿,山后人。三辈帖锦。四辈帖凤。2从第三辈起记为姓帖,是帖木儿姓的简化。还有帖木儿姓简化为铁姓。《总汇(五八)》云南左卫前所副千户龚积,一辈为龚卜颜帖木儿,二辈龚也帖木儿,三辈龚遂。3龚家本姓帖木儿,从第三代遂以始祖名汉字首音龚为姓。洪武时期归附的非汉人军士除了自改汉姓,还有少部分是朝廷赐姓,如《总汇(五八)》云南左卫左所卫镇抚宁梧,始祖为宁朵列秃,洪武二十六年钦授赐姓宁。4就是以名字的汉字首音为赐姓。帖公父亲马姓可能是明初归附的蒙古人改汉姓的时代产物。另外,以马为姓还可能表明马公信仰伊斯兰教。

《总汇》“武职选簿”中武官的籍属记载“山后人”“迤北人”“达达人”等很不规范,族属内涵上有重叠甚至错误,虽然以上多为蒙古人,但前辈为“达达人”,后辈却记作“山后人”,或前辈为“山后人”,后辈又记为“迤北人”甚至“女直人”,故“××人”不能一概简单地理解成民族或地域性概念。《总汇》中记载了云南都司下属的云南左卫、云南右卫、临安卫、云南后卫、大罗卫、凤梧所等处武职人员名单,云南左卫武官共有两百余名,其中明显是蒙古姓或者记为山后、迤西、达达人的仅有十一名,这些非汉人武官祖辈都是洪武年间归附,朝廷安插或后来调动卫所来滇的。

(三)天顺年间贵州苗民起义

明代自永乐十一年(1413)贵州建省后,虽然有军屯、移民等外来人口流入,但整体依然苗多汉少。到了明代中后期,中央王朝势力的深入,使得当地民族压迫加剧。碑文记载的贵竹(今贵州省贵阳市)地区的“天顺苗乱”就是由此引发的规模较大的苗民起义。万历《黔记》《明史·英宗后纪》等都对天顺年间的贵州苗民起义有记载。

《明英宗实录》中记载较多,兹举数例:

(天顺三年夏四月),赞理湖广贵州军务右副都御史白圭奏:臣奉命同南和侯方瑛等进剿东苗。臣议以谷种等处山箐诸夷杂处,乃东苗之羽翼,宜先翦除,遂分兵四进。臣同瑛兵进青崖,右副总兵都督李贵兵进牛皮箐,右参将都督刘玉兵进谷种,参将都督李震兵进鬼山,所向皆捷。克水车坝等一百四十七寨,斩首七百五十六级,擒获九百馀人,诸将复会兵青崖进攻石门山,克摆伤等三十九寨,斩首三百一十级,擒获二百七十人。仍分兵四路进攻董农竹盖及甲底,一路破下羡塘及金配、江瓮、摆省等四百三十七寨,擒斩首从贼徒五千二百有奇,贼首干把猪等势穷气丧,退据六美山、翁受河等处,遂檄各路会兵进剿,生擒干把猪等及从贼六百二十人,斩首四千七百九十级,俘获男妇五千五百馀口,全师回营,械干把猪等二十人送京师,命磔于市。5

(天顺四年十二月),镇守贵州内官郑忠、右副总兵都督佥事李贵等奏:西堡蛮贼聚众焚劫屯堡,杀掠人财。臣等议调贵州所属官军土兵及云南、四川二都司官军共三万五千,于今各启行至普定驻扎,分二路进剿,仍调土官宣慰使安陇富率土兵二万于西堡近地截杀。上命兵部移文忠等相机抚捕,毋纵毋滥。6

(天顺五年春正月),湖广妖贼李天保潜入贵州鬼池及绞洞苗寨,扇惑诸苗攻劫中林长官司及隆里所。总兵官都督李震率兵剿捕,擒天保,送京师诛之。7

(天顺七年春正月丙辰),镇守湖广大监郭闵奏:“贵州洪江”苗贼苗虫虾等纠集二十馀徒,伪称王侯攻劫镇远囤寨,杀虏人财,屡遣官抚谕不服。第恐滋蔓为患,宜行所辖总兵官抚捕之。章下兵部请行湖广贵州镇守总兵等官各再遣人招抚,如旧仍不悛,会兵剿捕。从之。”1

引文中所谓“苗贼”等,是对苗民起义的污称。

帖公参加的应该是天顺四年(1460)十二月征伐西堡(今属贵州省安顺市普定县)苗民的战争。西堡诸寨自明初起,与朝廷的关系就较为紧张,叛服无常。据《明太祖实录》《明英宗实录》及清咸丰《安顺府志》载,洪武十五年(1382)三月明廷置安顺州,隶属云南布政司。2四月戊申,西堡蛮贼寇普定,贵州卫指挥同知顾成出兵击败之。3十九年,置宁谷、西堡、十二营、康佐、募役五长官,皆属安顺州。4二十年九月已丑,朝廷征普定,安顺州宁谷寨六长官阿窝等进京。5二十五年八月,以安顺州隶普定卫,而宁谷、西堡十二营,康佐、募役顶营六长官各自隶普定卫而不属于安顺州。6二十六年七月壬申,普定卫西堡长官司阿德诸寨长卜刺赞等聚众作乱,朝廷命贵州都指挥顾成征讨。7二十八年十一月乙丑,顾成讨西堡土官阿傍,平之。8三十一年二月庚子,西堡、沧浪寨长必莫者聚众为乱,顾成发兵讨平之。西堡贼阿革傍等纠三千馀众助恶,顾成遣官庄卫、普安卫击败之,西堡悉平。9宣德二年,水西土目阿闭妨宜交通西堡蛮民阿骨阿哈谋作乱,贵州总兵萧授请讨之,宣宗不许,后阿闭妨宜为旁寨酋所诛,而阿骨阿哈遂联络诸蛮反,朝廷且捕且抚。10正统三年八月癸丑朔,镇宁州、永宁州、安顺州改隶贵州布政司……,宁谷寨、西堡二长官司,普利驿,隶安顺州。11天顺四年七月,贵州征剿西堡苗缺粮,镇守总兵、巡按御史、都布按三司会议,于云南借银籴买以备军饷。12

据《英宗实录》载,天顺四年十二月,贵州官军土兵及云南、四川二都司官军三万五千人(云南官军有八千人,帖公当在其中)至普定驻扎分二路进剿,土官安陇富土兵二万人在西堡附近截杀。13天顺五年正月,攻克伐乍山寨,擒首从贼十一人,斩首三百五十九级。14天顺五年三月进剿西堡夷,至阿果擒贼首楚得,斩从贼三十九人,降吕墨等寨,又攻楚由、罗惟及阿义等寨,擒二十四人,斩首一百九十馀级,余奔据白石崖,遂兵分三路并进破之,斩首七百馀级,悉焚其巢寨全师而还。15天顺六年六月,云南总兵官都督同知沐瓒等上奏,木邦等处土官罕落法聚众作乱,屡侵陇川等地,欲将原调守备贵州官军八千放回防御。但兵部认为调动已定,难允放回。英宗认为云南贼情紧急,令放回其半。16包括帖公在内的这批调去贵州剿苗的云南卫所官兵因木邦作乱陇川而调回半数。天顺七年十二月辛卯,升征剿贵州东苗获功官军二千七百馀人俱一级,赏土汉官军二千五百馀人。17《总汇(五八)》云南左卫后所官员张从举四辈张成条目:“钦升簿查,有天顺八年贵州东苗杀贼获功,例升壹级。云南左卫实授百户升副千户。”1按例推断,帖公荣升小旗当在此时,其记录亦应列入“钦升簿”。

明廷的“开边”“军屯”等不断挤压贵州苗族等少数民族的生存空间,迫使他们迁往更偏远(往西)的地区,也激起了多起以苗族为主的少数民族起义,明朝统治者则施以残酷的征剿和屠杀。明初起“生苗”区经过多次“剿苗”,人口就已大幅减少。贵州西部的苗族等少数民族则向云南东部迁徙,如民国《邱北县志》第二册“建制部”中人种之“苗人”条目下记载:“二千馀,明初由黔徙来。”2因连年镇压苗族起义,朝廷钱粮不继,只好号召军民输粮。如天顺二年因贵州剿苗缺粮,英宗命云南、四川、贵州谕其军民,有能输米于贵州缺粮仓者,一百石者给与冠带、赐敕旌异,五十石者赐敕旌异,三十石者立石题名。3天顺三年,镇压东苗首领干把珠领导的起义中五千八百二十六名苗人被杀,俘虏超过五千多人。4天顺四年,镇守湖广贵州太监阮让阉割东苗俘获童稚一千五百六十五人,其中病死三百二十九人,后又买人充数阉之。5明代苗族起义之多,在历朝历代都是少见的,说明了明朝对苗政策的失误。

(四)墓志铭反映的明代卫所制度

明代军民分籍与军户世袭制承袭元朝。“其取兵,有从征,有归附,有谪发。从征者,诸将所部兵,既定其地,因以留戍;归附,则胜国及僭伪诸降卒(帖公父亲马公即为归附从军);谪发,以罪迁隶为兵者。其军皆世籍。此其大略也。”6明初的军户,除从征、归附、谪发,还有垛集与抽籍是由户籍中抽丁,另有简拔、投充及收集等方式。《大明会典》卷一九《户口》“凡立户收籍”:“洪武二年令,凡各处漏口脱户之人,许赴所在官司出首,与免本罪,收籍当差。凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍。”7军户属兵部,民戶属户部,匠户隶工部。军民匠等按业分籍而治,民户承担赋役,军户负责兵役,军户子弟父死子继,世代为兵。

《明史》记载:“而核其所部兵五千人为指挥,千人为千户,百人为百户,五十人为总旗,十人为小旗。天下既定,度要害地,系一郡者设所,连郡者设卫。大率五千六百人为卫,千一百二十人为千户所,百十有二人为百户所。所设总旗二,小旗十,大小联比以成军。”8

《明会要》:“洪武七年八月,申定卫所之制。先是,内外卫所,凡一卫统十千户,一千户统十百户,百户领总旗二,总旗领小旗五,小旗领军十。”9

碑文提到的云南左兵卫,隶属云南都司,云南都司属于右军都督府,左中右前后军都督府都归五军都督府管辖。明代武职军官按照是否可以世袭分为“世官”和“流官”两类。“世官”的武职可以袭替,而“流官”不能。“世官”包括指挥使、指挥同知、指挥佥事、卫镇抚、正千户、副千户、所镇抚、百户、试百户等。“流官”包括都督、都督同知、都督佥事、都指挥使、都指挥同知、都指挥佥事、正留守、副留守等。《大明会典》卷一百二十一《兵部四》之土夷袭替:“凡来降夷人,有职事者,与原旧职事,子孙准袭。无职事者,量与做头目,子孙袭替之日收军。后能立军功升职者,照军人获功例,准袭。其不由军功,别项升者,子孙袭替,革与头目差操。……凡夷人袭替,洪武、永乐间降附达官亡故者,子孙袭替降一级。”10所以明代少数民族下层武官后代职级下降很快,主要是依靠军功升职。但如在朝廷需要的时候,军户自备一定量的米粮运往指定官仓亦可升职,子孙也可承袭若干辈(也有说所纳职级不得世袭),名为纳职(级)。墓主父亲马太平洪武年间归附从军,其为“山后人”,不太可能是元末群雄归附,更有可能为前元将士降附,但墓主去世时武职仅为小旗,还是后来以军功荣升所致,推测马公当初归附时无职事,故下一代帖公承袭时只是普通士兵。

按规定,武职按嫡长男(孙)、次嫡长男(孙)、庶长男(孙)、弟侄的优先顺序袭(替)职,如承袭者时年未满十六岁在出幼期则给予半俸优给,或世袭职位按顺序由同户其他人替职,父祖辈战死得钦命或承袭时已满十六岁可去卫所“全俸差操”,待比时先停俸,考核通过后可正式袭职领全俸。小旗虽然是武职末品,但原则上也还能世袭。据《大明会典》卷之一百二十一《兵部四》铨选四之旗役升用(併枪附):“永乐二年,令总小旗儿男开粮记录者,至十六岁准出幼著役。……又例,凡总小旗老疾亡故,亲男幼小者,将弟侄等项收支军粮应役。亲男长壮,并枪代补。……云、贵、四川、两广从本都司官监併。……成化三年题准各卫所总小旗户丁并枪补役,会彼处镇守抚按、并布按二司官亲诣监并。”1故此,帖公逝世时独子春保尚年幼,其家族弟侄可代领军粮“借袭”,春保十六岁过出幼期后,可在父祖所在卫所(应是云南左卫)领粮,待参加在云南都司举行的併枪比试,通过后方可正式成为一名小旗服役。如未经比试而承袭,会被降职充军。如若三次比试不中,也会被革职充军,别选子弟替职。

据《大明会典》记载,天顺年间参加镇压贵州东苗叛乱的官兵升袭有特例。《大明会典》卷之一百二十《兵部三》铨选三之武职袭替:“天顺七年贵州东苗功次,擒斩苗贼贼级三名以上,升级、官旗准袭。”2盖因明代根据军事需要,按边防重要等级区分军功大小。《明会要》记载:“其论功,以擒斩北虏为首功,辽东、女真次之,西番及苗蛮次之,内地反贼又次之。”3如此,帖公天顺年间参加镇压东苗升职小旗,其子春保如无意外应能承袭小旗职役。

(五)从帖公的家庭看明代军人、民族婚姻制度

明代卫所兵户家庭相互缔结婚姻比较常见,如在大理三月街出土的韩政及王氏夫妇墓的墓主韩政(1450—1521)及妻王氏(1449—1534)都出身军户家庭。4韩政始祖韩义,原籍直隶庐州府六安州,明初从戎以功升大理卫后所副千户,至韩政已承袭四代。王氏祖戍大理卫左前所。韩政及妻王氏生卒年代与帖公(1439—1475)相仿,帖公妻兄彭公为云南左卫千户,属世官,故彭家为军户家庭。帖公长女善秀适总旗王文,也是军户子女相嫁娶。

据《大明律集解附则》卷之六《户律·婚姻》“蒙古人色目人婚姻”规定:

凡蒙古、色目人听与中国人为婚姻务要两厢情愿,不许本类自相嫁娶。违者杖八十,男女入官为奴。……纂注:蒙古即达子。……胡元入主中国,其种族散处天下者,难以遽绝。故凡蒙古及色目人,听与中国之人相嫁娶为婚姻。又务要两厢情愿,使之各得其所可也。不许蒙古、色目之本类自相嫁娶。如本类中违律自相嫁娶者,两家主婚杖八十,所嫁娶之男女俱入官,男为奴,女为婢。……夫本类嫁娶有禁者,恐其种类日滋也。听其本类为婚者,又悯其种类灭绝也。5

帖公家族为帖木儿姓蒙古人,其妻彭氏恐非同族。明初的故元遗民,如蒙古人、色目人等在明初就开始以改易汉姓等方式融入汉人当中,加上大明律因“恐其种类日滋”令其与汉族通婚以达到民族同化,故与汉人通婚是大势所趋。

三、结语

墓主帖士弘其父马姓为明初以蒙古人为主的故元遗民改汉姓的结果(也可能表明马公信仰伊斯兰教)。入明后,蒙古姓氏帖木儿多改姓为马、帖或以祖先名汉字首音为姓。马公明初归附从军,其家族后代都为军户,帖公因天顺年间参与征剿貴州西堡苗民起义而升小旗,其子春保应例承继。帖公身为山后人,按律例与汉人通婚,因其军户的身份,本人及后代皆与军户家庭相嫁娶。墓主没有显赫的生平,但通过对其个案分析,还原一个明中期戍守云南卫所的蒙古军户的人生,是我们理解明代军事制度、民族制度的资料。

Abstract: After entering the Ming Dynasty, the Yuan Dynasty's adherents, represented by Ma Taiping, the father of Mr.Tie, who mostly changed their Mongolian surname, Timur, to Ma, Tie or the first sound of the Chinese characters of their ancestors' names. At the beginning of the Ming Dynasty, Mr.Ma was attached to the army. His son, Mr.Tie, raised a small flag because of his involvement in the campaign against the Miao rebellion in Xibao, Guizhou Province during the reign of Tianshun. Chunbao, the son of Mr.Tie, should be able to inherit his father's military position. As a Mongolian, Mr.Tie intermarries with the Han people according to the law. Because of his status as a military household, he and his descendants married with the military family.

Key words: Mountain descendants(Mongol);Miao revolution during the reign of Tianshun;small flag(official post in the army);Mongolian military

责任编辑:张 翔