省级人民政府征地批复的可诉性探析

叶雪清

摘 要: 新的《行政诉讼法》实施后,省级人民政府征地批复的可诉性问题在理论界开始为越来越多的学者所关注。诸学者根据《行政复议法》第30条第2款之规定及其解释,就省级人民政府征地批复的可诉性问题进行了各具洞见的探讨。基于对相关司法案例的梳理,可以归纳出司法实务中省级人民政府征地批复不可诉的裁判理由。但通过对省级人民政府征地批复性质的认定、可诉之必要性的分析及可诉之法理依据的梳理,省级人民政府征地批复的可诉性已然明晰。因此,应于可诉范围、法院审查权限及审查程序三个方面构建其相应的实践路径,以期实现对被征收人的司法救济。

关键词:省级人民政府征地批复;可诉性;终裁行为

中图分类号:D925.3 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2020)-04-0054-06

一、问题的提出:省级人民政府征地批复可诉与否

日前,土地管理新法已修订通过,其中第46条对土地征收审批权及征地程序进行了明确规定,在符合公益要求的情况下,国家可以实施土地征收行为并给予补偿。此外,新法第45条亦对土地征收的条件进行了列举式加概括式的规定,有效贯彻了缩小征地范围的修法初衷。在土地征收的过程中,省级人民政府作为土地征收审批主体之一,通常采用批复的形式对下级政府报送的征地文件进行审批。2014年《行政诉讼法》修订前,囿于《行政复议法》第30条第2款对最终裁决行为的规定,省级人民政府征地批复被排除于行政诉讼受案范围之外,此点亦成为学界共识。新的《行政诉讼法》实施后,征收、征用决定被纳入了受案范围,自此诸学者在省级人民政府征地批复的可诉性认定上逐步出现了分歧。有学者认为,省政府征地批复仍不具有可诉性,具有可诉性的行政行为是征收公告行为[1]83-85。亦有学者认为,省政府征地批复是具体行政行为,新的《行政诉讼法》明确了省级人民政府征地批复的可诉性,被征收人可寻求司法上的救济[2]。

因此,进一步深入探讨省级人民政府征地批复的可诉性问题,对土地管理立法和被征收人权利救济具有极大的现实意义。但首先需要厘清以下核心問题:法院在司法实践中如何认定省政府征地批复的可诉性?新的《行政诉讼法》实施后如何重新认定省政府征地批复的可诉性?省政府征地批复如若可诉,其实践路径应如何构建?本文拟围绕以上问题,通过对司法实践案例的梳理和法律条文的规范解释,论证省级人民政府征地批复具有可诉性,并提出相应的实践路径。

二、认定省级人民政府征地批复不具可诉性的裁判理由:基于司法裁判的考察

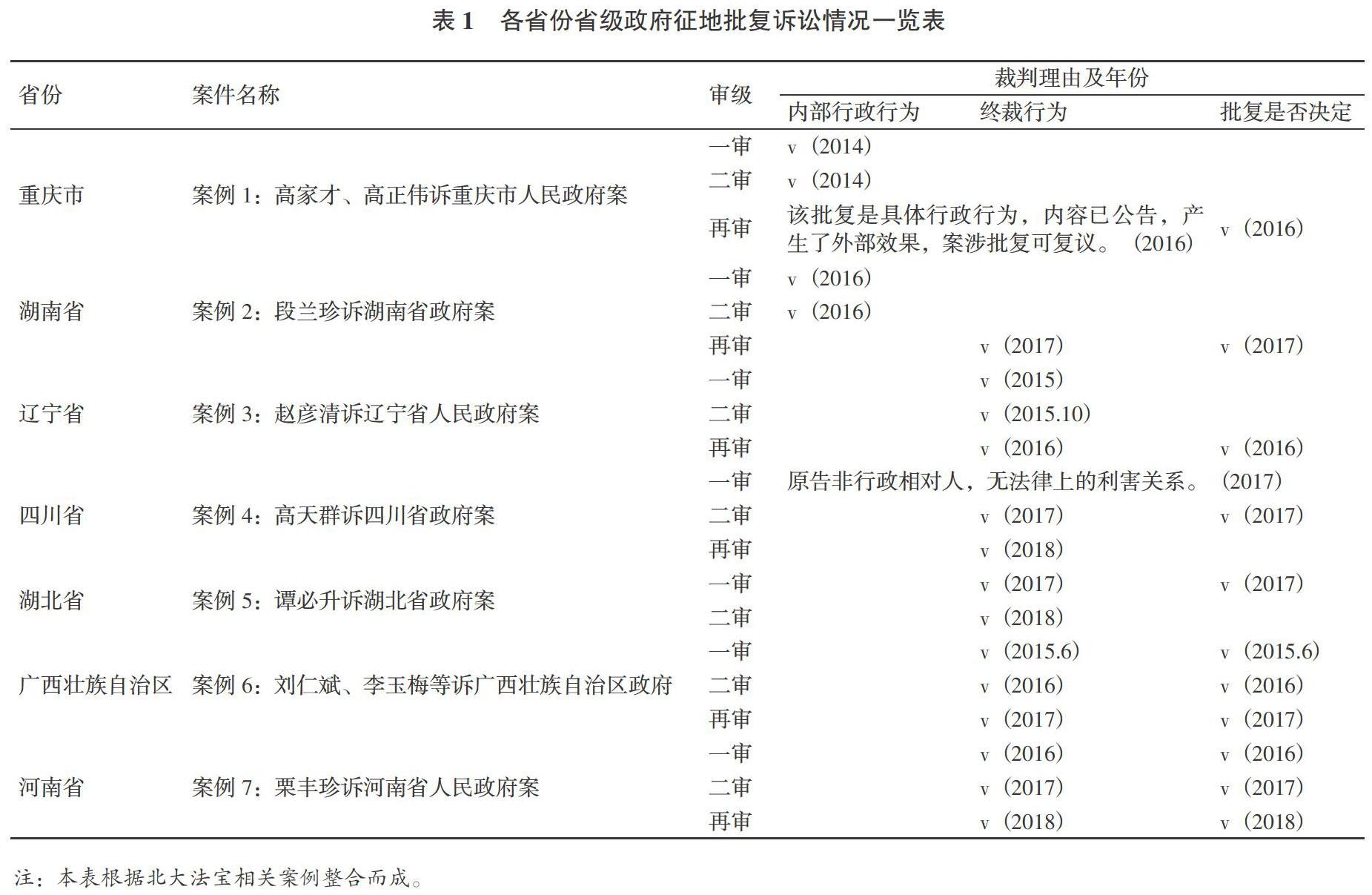

在司法实践中,省级人民政府征地批复不具有可诉性已成为全国各地法院的主流裁判思路,相关案例颇多,无法一一罗列。笔者试选取七个省份的案例对其裁判理由及征地批复的性质认定进行梳理,并制作形成表1,意在说明省级人民政府征地批复因被认定为最终裁决行为或内部行政行为而不具有可诉性并非区域性个别现象,而是各地法院的普遍做法。如表1所示,近年来(新的《行政诉讼法》实施之后),各省法院认定省政府征地批复不可诉的裁判理由主要体现为以下两个方面:一是省级人民政府征地批复被认定为最终裁决行为,因而不具有可诉性;二是认为省级人民政府征地批复是对下级政府的征地文件进行审批的内部行政行为,故不应纳入行政诉讼的受案范围。现分述如下:

(一)省级人民政府征地批复系最终裁决行为

根据现行《行政诉讼法》的规定,最终裁决行为不具有可诉性,该规定体现了法院对行政决策权行使的尊重。《行政复议法》第30条第2款规定,根据省级政府的征地决定,省级政府对土地进行确权的复议决定为最终裁决。该条款的规定使司法实践中省政府征地决定可诉性的认定陷入了困境。此外,最高人民法院( 2005)行他字第23号答复(以下简称《答复》),进一步界定了该条款的适用,即将省政府征地决定及据此对土地进行确权的复议决定均纳入了终裁行为的范围,直接明晰了省政府征地决定不具有可诉性。根据前述条款,各地各级法院普遍认定省政府征地批复不具有可诉性。如表1所示,案例3、案例5、案例6、案例7的一审和二审法院均认定案涉批复是最终裁决行为,不具有可诉性;最高人民法院在案例2、案例3、案例4、案例6、案例7中亦作出类似裁判。

(二)省级人民政府征地批复属内部行政行为

内部行政行为不具有可诉性是行政法理论界和实务界的主流观点[3]。在司法实践中,省级人民政府征地批复被认定为内部行政行为,不具有外部效力,是其被排除在行政诉讼受案范围之外的另一主要缘由。如表1所示,案例1的一审、二审法院均认定该批复行为是省政府对市、县政府所呈送文件进行审批的内部行为,不属于行政诉讼的受案范围。以该理由认定省级人民政府征地批复不具有可诉性并非个别现象,如在段兰珍诉湖南省人民政府一案中,一审和二审法院亦持相同观点,于2016年认定案涉批复不具有可诉性。

三、省级人民政府征地批复的可诉性再审视

(一)省级人民政府征地批复的性质认定

关于省级人民政府征地批复的性质,诸学者观点各异。有学者认为,通过对国家政策及省政府审查对象等方面的考察,可知省级人民政府征地批复不能被视为土地征收决定[1]83-84。亦有学者认为,土地管理法赋予国务院和省级政府的土地征收审批权,即土地征收决定权,集体土地的征收决定由国务院和省级政府作出[4]。笔者认为,在现阶段有关主体没有被要求作出明确土地征收决定的情况下,省级人民政府征地批复对是否进行征地起到了决定性的作用,应当被视为土地征收决定。

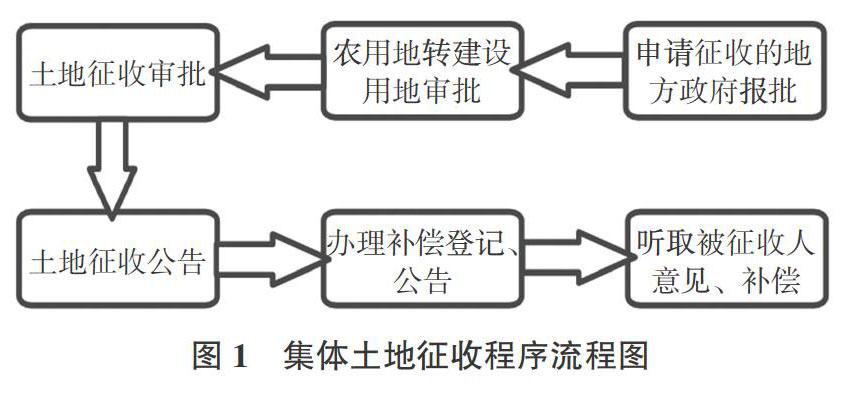

如图1所示,省级人民政府作出土地征收批复后,将直接交由下级政府进行公示并组织实施后续征地行为,相关法律法规中均没有行政机关需另作土地征收决定的特别规定。但根据《行政复议法》及《答复》的相关规定,省级人民政府征地决定在司法实践中应有所指。纵观集体土地征收的全过程,其中与征地决定有等同效力的行政行为应属征地审批行为。一旦省级人民政府作出同意征地的审批决定后,下级政府将直接组织实施后续征地行为。如若省级人民政府没有进行审批或审批不通过,下级政府则无权实施征地行为。因此,省级人民政府的审批权在土地征收程序中发挥着决定性的作用,一旦省级人民政府作出同意征地的批复,后续土地征收行为将予以实施,其法律效果等同于征地决定。有学者认为,在没有征收决定的情况下,宜将征地公告视为征地决定进行司法审查[1]85。亦有学者认为,公告属于程序性环节,不具备行政诉讼的“成熟性原则”要求[5]。笔者认为,根据《征收土地公告办法》的规定,征地公告仅为将征地批准机关、文号、用途、范围以及补偿等事项公之于众的公示行为,不具有可诉性。该公告是公示省级人民政府批复内容、征地范围及补偿等事项的载体,对既有的决定进行公示,并不创设新的权利义务关系,对被征收人产生实际影响的是征地批复。笔者的观点在司法实践中并非无迹可寻,如在张守山诉辽宁省大石桥市人民政府一案中,一审法院认为案涉征地公告并非独立行政行为,对当事人利益产生影响的是案涉征地批复。再审法院亦以类似理由就该案作出了裁定,认为对被征收人产生实际影响的是征地批复及后续征地行为,而非征收公告①。因此,在没有明确的土地征收决定作出的情况下,应当将在征地程序中起决定性作用的省政府征地批复视为征地决定。

此外,据前文表1所示,各地各级法院对征地批复的可诉性进行认定时,明确指出省政府征地批复是《行政复议法》及《答复》所指的征地决定,不具有可诉性。可见,在司法实践中,省政府征地批复作为土地征收决定被认定为终裁行为已成为各地法院的主流裁判思路。因此,笔者认为,在没有明确的土地征收决定作出的情况下,省政府征地批复的法律效果等同于征地决定,将其视为土地征收决定具有确实司法依据并具有合理性。

(二)省级人民政府征地批复可诉之必要性分析

在新的《行政诉讼法》实施后,省政府征地批复的可诉性研究已有部分成果,诸学者对前述批复的可诉性各有仁智之见。笔者认为,在依法治国的时代背景下,赋予土地征收批复可诉性极有必要。展开而言,主要体现如下:

1. 矫正土地征收过程中的裁量失当

如前所述,国家对土地的征收应当符合公共利益原则,新的《土地管理法》第45条对土地征收的公益目的进行了具体化,采用列举式加概括式的方式对征地条件进行了规定,有效限缩了征地的范围,但行政机关在其中仍享有较大的自由裁量权。有学者认为,该法第45条运用了“确需”的字眼,具有特别的意义:即使出于公共利益的目的,也应当是在特别需要的情况下才能决定征收,体现了比例原则的适用[6]。比例原则涉及多方主体利益的博弈,其在土地征收过程中的适用是行政机关自由裁量权行使的体现。由于行政主体在裁量的过程中存有主观盲目性,其裁量结果具有极大的不确定性,易发裁量失当的情形。因此,赋予省政府征地批复可诉性具有极大的现实意义,有助于合理行政原则的贯彻。

2. 适应权力监督的需要

前已述及,行政机关在土地征收的过程中被赋予了一定的自由裁量权,在此种情况下,极易发生权力滥用的现象。权力的运用终将带来滋生腐败的风险,土地征收是非常容易滥用的权力,易生腐败现象[7]。普通行政行为设置行政诉讼救济途径的目的,在于防止行政复议形式化,并为相对人提供更加中立的救济手段。较普通行政行为而言,征地决定所涉权益更为重大,省政府征地审批权的行使更需司法监督。如若省政府征地批复不可诉,被征收人只能通过形式复议(由省级政府自身进行复议)的方式进行监督,加之其复议决定属法律规定的最终裁决行为,不可诉讼亦不可提交国务院进行裁决,那么省政府土地征收审批权的行使将缺乏有效监督,极易滋生权力腐败现象。因此,赋予省政府征地批复可诉性可以有效防止征地审批权的滥用,促进行政机关廉洁、依法行政。

3. 拓展土地被征收人的权利救济途径

公民权利是宪法的重要标志和主要内容,出于人权保障的目的,一切对个人权利的侵害,都应当施以救济[8]。当被征收人对土地享有的所有权或使用权被侵害时,法定机关应提供有效的救济途径,以保障其合法权利的实现。若省政府征地决定不可诉,被征收人将缺乏有效的救济途径。根据《行政复议法》的规定,省政府作出的具体行政行为由其自身进行复议,据此形成的复议决定是终裁行为。此种自己当自己案件法官的复议程序使得土地征收决定的复议流于形式,无法对作出土地征收决定的合法性和合理性进行有效审查。如若土地征收决定不可诉,被征收人只能通过此种效果极其有限的形式复议或者接受合法抑或違法的征收决定,转而在征收补偿阶段寻求补偿式的救济。

(三)省级人民政府征地批复可诉的法理依据

如前所述,在司法实践中,省级人民政府征地批复(即征地决定)不可诉的裁判理由有两个方面,即或被认定为终裁行为而不具有可诉性,或被认定为内部行政行为而被排除在行政诉讼受案范围之外。笔者认为,司法实践中,法院对《行政复议法》相应条款的解释与适用存有不妥之处,对省政府征地批复的效力认定有失偏颇。

1. 《行政复议法》第30条第2款的解读及对《答复》的商榷

通过对司法案例的梳理可知, 《行政复议法》对最终裁决的规定被各地法院奉为征地决定不可诉的圭臬。但通过对该法第30条第2款的研读,可知该条款强调的文义应为:根据省级政府的征地决定,省级政府对土地进行确权的复议决定是终裁行为。该条款所述最终裁决行为应当是根据征地决定作出的确权复议决定,而不包括征地决定。因此,该条款的规定并没有直接否定省政府征地决定的可诉性。除前述条款的规定外,最高人民法院作出的《答复》更是直接将征地决定排除在行政诉讼“大门”之外。熊樟林认为, 《行政复议法》第30条第2款制定的本意在于将根据征地决定作出的确权复议决定纳入终裁行为,而不包括征地决定,该《答复》对该条款的解释是典型的类推解释,应予禁止[9]69-70。笔者认为,通过对《行政复议法》相应条款的解读可知,土地征收决定非终裁行为,最高人民法院对该条款适用的答复应当遵从该法律条款的立法目的,而不能随意进行类推解释。因此,该《答复》的内容在司法实践中的适用仍需认真斟酌。此外,新的《行政诉讼法》实施后,征收、征用决定被明确纳入了受案范围,该条款的有意修订意味着土地征收决定不再被排除在行政诉讼之外。邹爱华认为,该法的修订使省政府征地决定的可诉性有了明确的法律依据,有利于提高相对人维权的积极性[10]。因此,可以肯定的是,随着新的《行政诉讼法》的实施,省政府征地批复的可诉性被进一步予以明确, 《行政复议法》第30条第2款的适用得以进一步明晰, 《答复》的效力再次受到质疑,省政府征地批复可诉具备法律上的切实依据。

2. 征地批复的本质——具体行政行为

据前文所述,在司法实践中,省政府征地批复不可诉的裁判理由并不单一,其中不乏内部行政行为的错认。如案例1、案例2一审、二审法院均以案涉征地批复是内部行政行为,不具有外部效力的理由作出相应的裁判。笔者认为,前述案例中法院对案涉征地批复效力的认识过于片面。从形式上来看,案涉征地批复行为是省政府对下级政府所报送材料的审批行为,其表面行为对象是下级行政机关,具备内部行政行为的表现形式。但从实际行为效力上来看,该批复是对直接影响外部当事人权利义务的事项进行审批的行为,具备具体行政行为的实质内容。一方面,省政府征地批复的内容往往涉及外部某一区域的特定对象,符合具体行政行为对象确定性的要求。如福建省人民政府所作的闽政地[2012]612号批复即对莆田市特定区域的土地进行征收审批②,被征收人即在该土地上享有权利的人,该批复所涉征地范围和被征收人范围确定。另一方面,省政府征地批复因下级政府的公示、实施行为而产生外部效力,具备具体行政行为的实施效果。在省政府土地征收批复作出后,下级政府实施的公示行为使批复的内容为被征收人知晓,并对是否征地起到了决定性的作用。后续市、县政府实施的征地行为是对该批复内容的实践,省政府征地批复因此而产生了外部效果,对被征收人的权利义务起到了确定性的影响,符合行政诉讼的起诉标准。最高人民法院在案例1中亦以案涉征地批复的内容已公之于众,产生了外部效果为裁判理由,认定该批复行为是具体行政行为。因此,省政府征地批复不能被单纯地认定为内部行政行为,排除在行政诉讼受案范围之外。

综上所述,省政府征地批复在实定法上不存在不可诉的依据,新的《行政诉讼法》的实施更是为征地批复的可诉性予以立法上的支撑。此外,征地批复所涉对象特定并对被征收人的权利义务起到确定性的实际影响,表现了征地批复的具体行政行为本质。因此,省政府征地批复应具有可诉性。

四、省级人民政府征地批复可诉之实践路径

(一)界定可诉征地批复的范围

根据前文对《行政复议法》第30条第2款的解读,该款所规定的终裁行为是依据省政府征地决定作出的土地确权复议决定,省政府征地决定本身具有可诉性。《答复》是对该条款的错误解读,应当作出相应的修改,以配合新《行政诉讼法》的实施,明确土地征收决定的可诉性。有学者认为,在现有立法背景下,被征收人应先就省政府征地决定申请行政复议,对复议决定不服的,才能提起诉讼[11]。亦有学者认为,征地批复并非《行政复议法》第30条所规定的复议前置情形,当事人可以根据自身实际情况选择复议或诉讼的方式进行救济[9]70。笔者认为,根据《最高人民法院关于适用<行政复议法>第三十条第一款有关问题的批复》(以下称《批复》)的规定,行政机关对自然资源确权的行为侵犯了已取得的自然资源所有权或者使用权的情形属复议前置情形。《最高人民法院行政审判庭关于行政机关颁发自然资源所有权或者使用权证的行为是否属于确认行政行为问题的答复》指出,《批复》所指“确认”是指行政机关对有权属争议的自然资源进行确权的行为。而土地征收决定的作出并非基于权属争议作出的确认行为,因此,征地批复并非《行政复议法》所规定的复议前置情形。根据《行政复议法》第30条第2款的规定,省级政府据征地决定作出的土地确权复议决定是终裁行为。若省政府征地批复已进入复议阶段,该复议决定当属终裁行为,被征收人不能就该征地批复或复议决定再次提起诉讼;但该条款并未排除被征收人选择诉讼的权利,若被征收人未就该征地批复申请复议(包括超过复议期限的情形),或者省级政府未实际受理该复议申请(不予受理或驳回复议申请)的情况下,被征收人可就该批复提起行政诉讼。

(二)赋予法院征地批复合理性审查权限

根据《行政诉讼法》第6条的规定,法院仅就具体行政行为的合法性进行审查,原则上不对行政行为作出的合理性作司法审查。但该法第70条对“明显不当”和“滥用职权”的规定,为法院进行合理性审查提供了审查标准,法院有权撤销行政机关滥用职权作出的行政行为或明显不当的行政行为。其中“明显不当”的判断标准应当通过比例原则、平等原则等行政行为应当遵循的一般法律原则予以具体化[12]。有学者认为,我国行政诉讼应当确立合理性审查原则,将比例原则、信赖保护原则和平等原则作为合理性审查的依据[13]。根據2019年通过的新《土地管理法》第45条的规定,在土地征收的过程中,省政府仍享有较大的自由裁量空间。据前述,省政府对征地的“确需”性权衡是比例原则的适用,体现了省政府自由裁量权的行使。如若仅就批复行为的合法性进行审查,将无法真正发挥司法审查的救济作用,将征地决定纳入行政诉讼受案范围亦失去了实质上的意义。因此,应当赋予人民法院征地决定合理性审查的权限,以防止省级人民政府自由裁量权的滥用。在土地征收案件中,人民法院不但要对省政府征地批复的作出进行形式合法性审查,仍需对征地批复的实质合理性进行审查。一方面,征地批复的作出除了应当要符合法律规定的程序性要件外,仍需满足新的《土地管理法》中所规定的公益目的条款。另一方面,人民法院应当对征地批复作出的合理性进行审查,就征地决定作出是否属于“滥用职权”或“明显不当”行为进行审查。根据新《土地管理法》第45条对“确需”的规定,征地决定的作出应当符合比例原则的要求,法院可重点依据该原则对征地决定作出的合理性进行审查。征地决定作出的目的正当性在公益目的审查的过程中已得到实现,法院在此阶段的审查应当将重点放置在征地实现公益之最后手段性与征地所涉诸方利益的权衡上,以审查省政府征地决定是否符合“确需”的要求。

(三)完善征地批复司法审查程序

在省政府征地批复长期不可诉的司法实践背景下,征地批复司法审查配套程序的缺失使得征地批复可诉性虽得以明晰,但仍无法得到真正落实。因此,应当完善省政府征地批复司法审查的应有程序,对案件管辖、司法权介入的时间节点、审理时限等程序性问题进行规定。据前文所述,征地批复对是否进行征地起决定性的作用,一旦省政府作出同意征地的决定,下级政府将组织实施后续征地行为。由于土地征收所涉利益重大,在所征土地上未免存有地上农作物或公民住宅的情形,一旦实施征地行为,地上附着物将被予以捣毁,给被征收人造成难以弥补的损失。因此,在诉讼中,法院原则上应当同意原告停止执行征地行为的申请,以免征地行为的实施给原告或利害关系人造成不可弥补的损失。此外,人民法院应当主动根据案件所涉征地范围,对被诉行政行为继续执行的危害性进行衡量,及时作出停止执行的裁定。

五、结语

通过对司法案例的梳理和法律条文的正确解读,省政府征地批复的可诉性得到了进一步论证,该批复具体行政行为的实质决定了其已具备《行政诉讼法》所规定的可诉性,应当被纳入行政诉讼的受案范围。在依法治国的时代背景下,应对可诉省政府征地批复的范围、审查标准及审查程序等内容予以明确,进一步完善土地管理立法,以实现省政府征地批复司法审查的实践,进而实现对土地被征收人的最后权利救济。

注释:

① 参见最高人民法院(2016)最高法行申1963号裁定书。

② 参见福建省高级人民法院(2017)闽行终198号裁定书。

[参考文献]

[1] 耿宝建,殷勤. 集体土地征收与补偿过程中可诉行政行为的判定与审查: 兼谈《土地管理法》修改建议[J]. 法律适用,2019(1): 76-91.

[2] 赵洋. 我国土地征收批复行为的可诉性研究[J]. 江西理工大学学报,2018,39(4): 42-46,103.

[3] 茅铭晨. 行政行为可诉性研究:理论重构与制度重構的对接[M]. 北京: 北京大学出版社,2014:151.

[4] 高飞. 集体土地征收程序的法理反思与制度重构[J]. 云南社会科学,2018(1): 34-43,186.

[5] 杨向东. 论集体土地被征收人权利的司法救济[J]. 广东社会科学,2019(1): 248-253.

[6] 房绍坤. 土地征收制度的立法完善: 以《土地管理法修正案草案》为分析对象[J]. 法学杂志,2019,40(4): 1-12.

[7] 周联合. 土地征收法制改革与治理现代化[J]. 广东社会科学,2016(2): 231-240.

[8] 陈焱光. 公民权利救济论[M]. 北京:中国社会科学出版社,2008:89.

[9] 熊樟林. 土地征收决定不是终裁行为: 以行政复议法第30条第2款为中心[J]. 法学研究,2017,39(3): 60-74.

[10] 邹爱华,徐迅. 改革开放以来中国土地征收法变迁及展望[J]. 决策与信息,2018(10): 30-43.

[11] 邹爱华,娄明悦. 土地征收审批权配置完善研究[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版),2016,43(1): 103-110,161.

[12] 王东伟. 行政裁量行为的合理性审查研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2018,20(6): 147-152.

[13] 陈少琼. 我国行政诉讼应确立合理性审查原则[J]. 行政法学研究,2004(4): 69-74.

收稿日期:2019-08-15

作者简介:叶雪清(1994—),女,福建福清人,硕士研究生,研究方向:经济法学。

网络出版时间:2019-09-18 网络出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1396.G4.20190918.1542.002.html