抗战时期中国共产党的局部执政与生态文明

车辚 施建雪 周钰

摘要:抗战时期,中国共产党局部执政系统与自然生态系统和人工生态系统具有复杂的共生和约束关系,共生关系主要体现为自然生态系统和人工生态系统发挥的屏障、给养、阵地三大作用是局部执政系统生存的必要条件,约束关系则包括环境系统的自然约束和社会约束两方面。中国共产党的各级执政系统对自然生态系统的保护和对人工生态系统的改造及利用致力于突破环境系统的约束,为局部执政系统的生存和发展创造有利条件。

关键词:抗战时期;中国共产党;执政;生态文明

中图分类号:D25文献标识码:A文章编号:1004-1494(2021)02-0058-07

基金项目:国家哲学社会科学基金一般项目“中国共产党执政安全研究”(19BDJ048)。

从生态论、系统论的角度考察抗战时期中国共产党在各根据地的局部执政,是把执政行为、执政过程看成一个生态系統的演化过程,这个生态系统由执政系统(党组织、政府、军队等)与环境系统(自然和社会)构成,执政系统与环境之间通过边界(或界限)连接。其中,环境系统由自然生态系统和人工生态系统组成。观察这一时期中国共产党在各根据地局部执政是否具有生态文明理念、生态治理行为,首先要判断党在根据地是否具有尊重和保护当地自然生态系统和人工生态系统的理念、行为、制度;其次还要判断党中央和各地党组织是否顺应当地自然生态条件有效执政,如开垦荒地、涵养山林、兴修水利、疏浚河流、筑堤护堰等;再次是各野战军、地方部队、民兵是否有效利用自然生态条件和人工生态系统保存自己消灭敌人。

革命战争年代,中国共产党大部分时间在乡村和小城镇执政,所处人工生态系统以农业生态系统为主,只有很少的产业生态系统如矿山、工厂、铁路、城市,因此,生态文明建设的范围比较窄,基本局限于农村环境。尽管这样,党在根据地执政也是尽力统筹各项建设和生态文明建设为一体的,目的是让局部执政系统与根据地的自然生态系统和人工生态系统充分融合、相互依赖,建立起共生关系。这是因为,党和党领导的军队长时期处于相对弱小的地位,我们党创建的根据地大都位于偏僻落后的山区农村,需要从自然生态系统和与自然环境密切联系的人工生态系统中获取给养、兵源;同时,良好的自然生态系统和人工生态系统也构成军事地理的一部分,可以有效充当掩护执政系统的屏障和进攻敌人的隐蔽阵地。抗日战争时期,中国共产党建立的抗日民主根据地具有多种自然生态特点,包括山区、平原、森林、湖泊水网根据地等。多样化的自然生态系统决定了多样化的游击战争形式和政权组织形式,局部执政系统与自然生态系统和人工生态系统的共生关系,主要体现为自然生态系统和人工生态系统发挥的屏障、给养、阵地三大作用,是局部执政系统生存的必要条件。

(一)屏障作用

根据地的屏障价值就是军事地理中的防御价值,依托吕梁山、太行山、大别山、沂蒙山创建的晋西北、晋绥、中原、山东根据地,依托湖泊河流水网地区创建的华中根据地、苏北根据地等都有较好的隐蔽、掩护、迂回、游击条件,而属于平原的根据地如冀南、冀中、冀东单靠自然地理环境很难进行持久抗战,充分挖掘人工生态系统的隐蔽和屏障价值就成为坚持平原抗战的关键。

从地形上看,华北平原地势平坦,无险可守,为村落散布的大平原。日军情报部门引用的我方资料中称:“冀南平原没有山区那样可以利用的险要地形,既少森林也无湖泊,是一望千里的平地。除在植物生长茂盛时期外,没有可隐蔽部队行动的东西。”[1]267在缺乏良好自然生态系统掩护的情况下,根据地军民充分挖掘人工生态系统的潜力用于八路军和游击队防御时的屏障和进攻时的阵地,如利用高粱、玉米长成以后的“青纱帐”,利用农田结构特点挖掘道沟和野外地道,利用村庄结构特点挖掘可用于隐蔽、贮藏、作战的村内地道和暗道。华北日军的作战报告称晋察冀边区“军事设施隐蔽分散较广,有的利用民宅或伪装成民宅,有的设置洞窖,等等,并且能够迅速迁出转移,因而很难掌握其所在地。其军队的位置也同样难以确定。”[1]302日寇在华北实行的“三光”政策、“囚笼”政策、“治安战”、“总力战”某种程度上就是为了破坏根据地的屏障价值,烧毁村落、房屋、青苗,抢走青壮年、粮食、农具、耕牛,甚至决堤放水冲毁农田、村庄、道路,妄图彻底摧毁根据地的战略支撑作用。

在华东地区,新四军挺进到柳浪闻莺、流水萦回、桃红墙白的江南水乡,“熟悉了茅山的地形和民情,茅山的茅草不仅多而且很厚,多数的山窝曲折处,远不能见,近看才大有深奥可资利用。埋藏几支不大的游击队作为转移的依托是完全可能的。”[2]除了山地,华东地区水网密布、人烟稠密、村落众多,农田、民居、池塘、湖泊、河汊一样有掩护作用,江南的新四军部队经常利用各种掩护进行小规模的伏击战。这就说明,自然生态系统和人工生态系统的核心并不是静态的、物化的、有形的地理结构和建筑物,而是活动于系统中的人民群众。聂荣臻说过:“晋察冀边界地区虽然大山连绵,地形险峻,这是创建根据地的一个条件,但这并不是决定性的因素,决定性的因素是人民群众。”[3]369日军每次大规模“扫荡”都难以发现我军主力,用他们的话讲,“共军则由于熟悉地形,民众又完全在其掌握之下,退避、隐藏极为容易。”[1]305只要人民群众被充分发动起来,即使自然生态系统和人工生态系统的初始条件并不利于游击战争,但经过改造最后都能成为铜墙铁壁。

(二)给养价值

毛泽东提出的山地、平地和河湖港汊地三种主要的根据地形式都离不开人口、资源、产出等最基本的生态经济条件,这关系到“吃饭的经济基础”。抗日战争相持阶段,中国共产党在西北、华北、华中、华东、华南建立了总面积近100万平方公里、人口近1亿的大小不等的20多块根据地。至1945年4月,八路军和新四军已发展到91万,民兵220万,全国党员发展到121万,根据地地理区位和自然形态更加多样化,南方山地、湖汊水网根据地和北方高原、草原、山地、平原、湖泊根据地相互策应,按根据地人口和军队规模计算,经济实力是红军时期的4-5倍。

中国共产党对根据地的选择综合考虑了中国各地的政治、经济、地理、人口诸条件。西方学者曾经对近代中国南北方的村落结构进行调查,华北平原“尽管有严冬酷暑和干旱,但它仍是一片广阔无垠而又肥沃的土地”,这里是“村庄的海洋”[4]265。换言之,华北平原地域辽阔、资源富庶、人口稠密是创建根据地的有利条件,八路军纵横迂回、获取给养、发展队伍都不成问题。例如,冀中平原面积约9000平方公里,人口约280万,盛产高粱、小麦、玉米、棉花、小米等,高粱的耕种面积占四分之三,尤以无极附近最多。冀中平原上的白洋淀横跨雄县、安新、任丘三县,有600多平方公里水域,由92个大小淀泊组成,是海河平原上最大的湖泊,盛产大米、鱼虾、菱藕和芦苇,是冀中抗日根据地的主要组成部分。日军情报部门判断:“冀中地区是向晋察冀边区共军提供给养的地带,可以判断,大量的各种农产品要运送到冀西边区根据地去。”[1]141长江下游的华东是水稻、小麦产区,气候温暖,雨量稳定,遍布河湖港汊、池塘稻田,是著名的鱼米之乡,人口稠密,生物环境优良,非常适合开辟根据地。这个区域的经济、人口、地形足以支持长期的游击战争,因此在土地革命战争和抗日战争时期都是重要的根据地。再往南走,进入福建、广东、广西一带。这个区域处于武夷山脉和南岭,也适合发展游击战争,土地革命战争时期就有闽西根据地、闽浙赣根据地、琼崖根据地。珠江流域的华南抗日根据地、海南岛上的琼崖根据地依托本地自然生态系统的特性,其村落结构、食物种类、生活方式、政权组织、作战形式都不同于华北、东北和江南、华中。

给养并不限于粮食,武器、弹药、棉花、盐、砂糖、火柴、电池、纸张、药品等各种物资,有的就地生产或者是使用代用品,有的依赖行商从外地运入,有的通过战场缴获。各根据地结合自身自然资源禀赋普遍开展了生产运动,开矿、开工厂、发展生产消费合作社,很多日用品实现了自给自足。截至1942年12月,陕甘宁边区已有纺织、被服、造纸、印刷、化学、工具、石炭、炼油等各类工业,共计工厂74个,资金5967万元,职工4036人,很多产品如纸张、肥皂、石油不仅满足自身需要还可外销[5]189。在遭受敌人封锁围困、疯狂扫荡,以及自然灾害(主要是旱灾)频发的情况下,太行区不仅实现粮食、香烟、布匹、毛巾、纸张的自给,而且还能往外运销。太岳根据地办起了蚕丝、铁、锌、纺织、油坊、粉坊、运输等合作社,吸收会员数万人,资金在一百万元以上[6]。

总之,这些地方的农村、产业、城镇、城市生态系统具有很强的群落优势,能形成小气候和内部生境,造成内部的能量流、物质流与信息流结构,对局部执政系统的生存与发展能起到更好地支撑、调节、稳定作用,这是奠定敌后抗战胜利的环境条件和物质基础。

(三)阵地价值

阵地价值主要体现在地形和空间两个要素上。首先,打破敌人的“扫荡”一定要善于利用地形条件。《孙子兵法》“地形篇”写道:夫地形者,兵之助也。战争要充分利用地形地貌,让自己处于隐蔽出击、居高临下的有利地位,因此树木茂密、郁郁葱葱、地形险要的高山丘陵胜于平地,应尽力将敌人引入“杀地”,即溪流河谷、低洼之地、罗网之地、峡谷之地等予以消灭。其次,根据地应该具有足够的回旋空间。如果空间狭小就会制约对机动性、流动性、灵活性要求较高的游击战争的发展。抗日战争时期,面对战斗力更为强大的日军,八路军和新四军更强调对地形和空间优势的运用,山地伏击战、湖汊伏击战、村落伏击战、交通破袭战等打得有声有色。

首先,是发挥山地生态系统的阵地作用。这在根据地建立之初是主要的阵地依托。八路军出师抗战第一仗——平型关战役,就是依托平型关险要的地形条件布置伏击阵地,等待板垣师团的辎重部队进入山谷的伏击圈。江南新四军的处女仗——卫岗战斗,同样是利用有利地形的伏击战。卫岗位于镇江与句容之间,句容公路在这里要从树林茂密的两山之间穿过,特别是卫岗到竹子岗一带,山道曲折蜿蜒,非常适合部队隐蔽集结于山道两侧。卫岗战斗最终击毙敌少佐以下官兵90余名,击毁汽车4辆,尽管规模不大,但意义深远,新四军抗战的威名开始在江南水乡传扬。在随后创建太行山、五台山、华北、山东、苏北等各抗日根据地的过程中,日军频频向我根据地进行“扫荡”,八路军、新四军利用有利地形条件不断设伏打援,给日军以重创,长生口、神头岭、响堂铺战斗都是著名的伏击战战例。

其次,是发挥湖汊港湾生态系统的阵地作用。除了山地生态系统,湖汊港湾生态系统同样具有良好的阵地条件。如活跃在白洋淀上的“雁翎队”利用600多平方公里的宽广水面神出鬼没、机动游击。据老队员回忆,“敌人的汽船不能进苇塘,浅水不能航行,我们就驾着小船,从这个苇塘钻到那个苇塘,从这条河汊转入那条河汊,有时埋伏在敌人汽船必经的苇塘边,打敌人个措手不及;有时利用夜幕掩护着,摸进敌人的据点,贴标语、撒传单,给敌人以突然袭击。”[7]148更大的水上游击战主要是在华中水网地带进行。千万军民利用河湖港汊的复杂地形,采用拦河筑坝、设置水下障碍等办法,使日军汽艇难以行驶,而敌后军民的小木船则可以在宽阔水域里出没自如,寻找机会狠狠打击日伪军。

再次,是发挥人工生态系统的阵地作用。“人民群众充分发动的结果,还为我们的作战和指挥提供了一个良好的战场。”[3]416农田、村庄、道路、桥梁、车站、铁路、矿山、城镇、机场都可以成为阵地,尤其是在抗日战争进入相持阶段后,华北军民创造的“地雷战”“挑帘战”“麻雀战”充分利用了村庄的建筑结构特点,而举世闻名的“地道战”的出现彻底解决了平原地区能不能坚持抗战、怎样坚持抗战这两大问题。同时,八路军、新四军敢于进入大中城市边缘地带袭击日军机场、仓库、车站、码头。与农村生态系统不同,城市或工业生态系统是人口、资金、技术、信息、文化等物质和非物质要素聚集和交换的核心区域,也是日本侵略者主要的驻屯地和战略活动空间。以车站、铁路、矿山、城镇、机场等作为打击敌人的阵地,是我军不同于土地革命战争时期的一个重要特点,它能迅速扩大我党我军的政治和軍事影响,在敌人核心区域造成恐慌和混乱。

局部执政系统与自然生态系统和人工生态系统有共生和互惠的一面,就有相克和制约的另一面,这种约束关系包括自然约束和社会约束两方面。

(一)自然约束

执政系统构筑在一定的物理环境、生物环境和社会环境之中,其中物理环境和生物环境都受制于一定的自然生态条件的约束。

首先,是物理环境的约束。物理环境包括自然的和人工的两部分。自然的物理环境包括江河、森林、草原、沼泽、空气、岩石、土壤、雨雪、日照等动植物和人类赖以生存的自然条件。人工的物理环境是建立在自然环境基础上的。在各个历史时代,自然环境都为人工环境规定了一定的极限,并且要求人类与之适应和平衡。自然环境对农业生态系统的发展具有决定性的意义,人口密度、村落结构、耕作方式都是自然选择的结果。同样是根据地的依托,中国北方的太行山、吕梁山、沂蒙山、长白山等与南方的武夷山、南岭、大别山、茅山等生态要素相差很大,生境和物种的差异、物种间关系的不同决定了农业生态系统的给养能力、物种资源千差万别。相比较而言,城市、矿山、交通线等人工物理环境受到自然因素的影响是间接性的、隐性的,对自然生态系统的依赖性相对较低,但也不是完全不受制约。

其次,是生物环境的约束。生物环境是指生物界中除人类本身外所有生物组成的相互依存、相互制约的关系网络。长江流域的农田生态系统、山林生态系统、湖泊池塘生态系统的主要出产物、出行工具与黄河流域差别很大。中国共产党局部执政系统的生存和演化需要向生物环境索取动植物资源,就必然受到生物环境的制约和影响。例如,与平原和水乡比较,东北抗联所在的长白山、兴安岭尽管森林茂密,但受地理、季节和气候的影响,很多地方没有开发,人烟稀少,半年时间处于严寒的冬季,气温经常在零下20℃至40℃之间。游击队的密营经常设在森林深处,冬季很难从森林中获得自然补给,外部的村庄又被敌人重重封锁,生物环境对处在敌人包围圈中的游击队制约很大,给养异常困难。抗联老战士回忆:“冬天的兴安岭,整日狂风呼啸,大雪弥漫。本来,我们的粮食供给就很困难,夏秋以来都是半粮半菜。现在冰雪封山,再找不着野菜了,每天只能吃上一两顿稀粥。”[8]

(二)社会约束

社会环境与人造的物理环境,或人工生态系统紧密相连无法分开。从生态政治学的角度看,社会环境对中国共产党局部执政产生的约束要求执政系统进行有效的生态执政或生态治理,确保执政系统与自然生态系统和人工生态系统有一个稳定、和谐、可持续的关系。这样,中国古代朴素的生态理念、治理体制、治理行为和中国文化中“天人合一”的传统思想,以及近代中国政府和民间的生态理念、生态组织、治理行为就构成了一个有约束作用的社会环境。

首先,是中国古代生态执政的概念、理论、机制、行为构成的历史环境。中国古代生态执政的概念、理论、机制、行为是以水资源的保护和利用为中心展开的。由于土壤与气候的特殊性,中国的降雨量分布不均,尽管江河分布在从西到东广大的土地上,但在旱季水的供应依旧困难,在雨季又面临洪涝灾害,因此合理地利用水、管理水、保护山林水土就是执政者必须着力解决的问题。北方多旱南方多涝,水资源供应总体不足,执政者不得不致力于建立一个有效的治水生活秩序,促使人工生态系统(农田、运河、水库等)和自然生态系统(天然江河、湖泊、森林等)建立起共生、制约、互补、协调的生态关系。可以说,中国古代朴素的生态理念、治理体制、治理行为是和中国文化中“天人合一”的传统思想相契合的。

其次,是近代中国政府和民间的生态理念、生态组织、治理行为构成的现实环境。进入民国,由于各地军阀割据,国内战争不断,政令不畅、财政困窘,无法大规模进行植树造林、水土保持、环境整治、水利建设,农村的水土保持、山林涵养、管水治水主要依赖传统习俗、宗法制度、民间协作、区域联合,生态治理演变为乡村生态自治。抗日战争时期,各抗日民主根据地尽管不再没收地主土地,但实行“减租减息”政策,其目的之一就是突破乡村生态治理的传统制度约束、观念约束、社会约束。这个时期,地主和富农占有的土地有所下降,中农、贫雇农占有的土地有所上升,而且富农、中农数量上升,贫雇农数量明显下降(见表1),这可能与部分反动汉奸地主、富农被镇压有关,他们被没收的土地流向了中农、贫雇农,部分中农升级为富农,部分贫雇农升级为中农。这就为中国共产党的生态执政或生态文明建设提供了自然条件和社会基础。

由于抗日战争残酷的现实环境,中国共产党领导的各民主根据地被敌人分割封锁,战斗频繁,根据地经常处于流动和不稳定的状态,不可能展开全面系统的生态治理,但是各级执政系统仍然注意了对自然生态系统的保护和对人工生态系统的改造和完善,其目的是突破环境系统的约束,为局部执政系统的生存和发展创造有利条件。

(一)保护山林,植树造林

位于中国北方的陕甘宁边区、晋察冀边区、晋冀鲁豫、晋绥等根据地是敌后抗战的坚强战略支点,基本依托高原山地建立,森林不仅对于调节气候、保持水土、涵养水源、物种生存、生态平衡意义重大,而且有利于部队的隐蔽和作战,因此,各边区、根据地政府十分注意森林的保护工作,并积极开展植树造林运动。

1938年2月,陕甘宁边区政府为改善温度、雨量等气候环境,涵养水源,防止山洪泛滥,除了加强山林保护及有计划地砍伐外,还广泛地发动群众植树造林。为此,边区政府制定了《陕甘宁边区森林保护条例》(修正草案)与《陕甘宁边区植树造林条例》。据边区自然科学研究院1940年的调查,陕甘宁边区残存的森林约分为七个林区,全部面积约为4万余平方里[9]157。林木稀少,生态脆弱,水资源贫乏,土地贫瘠是陕北贫穷落后的自然环境原因。西方历史学家认为,陕甘宁是中国土地最贫瘠、地方最荒凉和人烟最稀少的地区之一。尽管其面积广大,但人口仅有140万。这里的农业非常不景气,耕作季节短暂而且种植面积狭小。任何一场暴雨引发的洪水都会冲走庄稼并在解冻后的山坡上冲刷出一道道深沟[4]688。陕北雨季的洪灾、泥石流与土壤缺乏植被保护有直接关系。洛河、延河、大理河、红柳河的支流地区,1938年还是柏树成林,到1940年已经砍伐殆尽。1940年暴雨成灾,陕北几条主要河流同时泛滥,形成了六七十年来的第二次大水,水土大量流失,冲毁大量农田。因此,延安自然科学研究院的学者贾江心在《陕甘宁边区林产初步调查》一文中呼吁:“目前一定要保护原有森林,培植新森林,不但要纠正过去对森林的乱烧滥伐与不加爱护的恶习,今后还要加强森林的管理和保护工作。”[9]169陕甘宁边区军民响应政府的号召,积极参加植树造林活动。据不完全统计,1939年插树条139万余株,成活率约有一半左右;1940年营造大小公有林524处,成活树木23万株;1942年19县市共植树25.9万余株[5]168。许多地方的群众主动找树苗植树,有些群众开始栽培果树、桑树发展林业经济和农副业生产。清涧、绥德、吴堡、子长等县逐渐恢复了养蚕业,据不完全統计,1941年这4县约有桑树4-5万株[5]168。

除了陕甘宁边区,其他有条件的根据地也开展了保护山林、植树造林运动。像太行山是华北抗日根据地的战略依托,相比较冀中、冀南平原地区,自然生态环境较为恶劣,经常遭受旱灾,人口、资源、物产不算丰富。但是,太行区的各级党政军系统非常注意保护和开发根据地的生态价值,最大限度提高经济力和物资保障能力。太行区党委、政府、军队在春耕、秋耕、夏收、秋收的时候,都做了大量的工作,“发动植树、修渠、打井、造水车等事业,所有这些,无一不是非常具体的工作。”[10]1944年1月,陈毅在《过太行山书怀》中描绘了太行山秀美的自然生态环境和人工生态环境:“太行山似海,波澜壮天地。山峡十九转,奇峰当面立。仰望天一线,俯窥千仞壁。外线雾飘浮,内线云层积。山阳薄雾散,山阴白雪密。溪流走山谷,千里赴无极。清漳映垂柳,灌溉稻黍稷。园田村舍景,无与江南异。”[11]尽管屡遭战火和自然灾害侵袭,但根据地人民艰苦奋斗,太行山山清水秀,是敌后八路军最重要的基地,不愧是华北抗战的坚强战略支点。

(二)疏浚河流,兴修水利

水利是农业的命脉,各抗日民主根据地生态执政的概念、理论、机制、行为是以水资源的保护和利用为中心展开的。由于各根据地处于从北到南不同的自然生态系统中,水力资源的储量、储存形式、分布形态、地质条件千差万别,因此,农田水利建设具有多样性、地域性、差异性。同时,由于日军对敌后各根据地采取的是分割、封锁、围困、蚕食的战略,根据地内的河流、湖泊、坝塘、水库往往处于日军严密监视之下,大规模的水利工程建设很难展开,只能因地制宜,兴修民间小型水利。

陕甘宁边区是中国共产党领导抗战的总后方,相对稳定和平,具有大規模兴修水利的社会条件。边区政府因地制宜,努力发动群众兴修水利,主要是引水灌溉和水土保持两大类型,引水灌溉又可分为自流灌溉与井水灌溉,水土保持又可分为水漫地、修埝地、拨水沟、挖水窖。

首先,是自流灌溉。自流灌溉主要是修水渠,在靖边、清涧、子长、赤水、新宁、淳耀、新正、富县、延川、延安、安塞等县成绩较大,靖边修渠5华里,清涧修渠10华里,延属分区修成裴庄渠12华里,子长县子长渠10.6华里。据统计,全边区到1943年共有水地13647.6亩,可增收细粮13647.6石[5]162。井水灌溉的水地大都分布在城市附近,尤其以延安及绥德分区沿黄河一带最多,主要用于蔬菜生产。每口井可灌溉10-20亩,比旱地的收获量多一倍以上。

其次,是水土保持。水漫地是三边分区特有的水土保持方法。它是利用山洪冲刷下来的泥土淤漫沉淀,将河沟、沙滩、碱滩改造成适于种庄稼的肥沃土壤,具有耐旱、耐涝、耐风、省粪等优点,比原土地的收获量多一倍。到1943年,三边分区共修成6万亩水漫地,按每亩增收3斗计,可增收细粮7500石。修埝地是关中分区首先倡导,在赤水县最为盛行,收获量一般高过普通地一倍以上。修埝地是在耕地中间打条坝棱,使泥土与肥料不被山洪冲走,使其沉积在耕地的低洼处淤积成小块平地,由于地势不同分为平地与梯田两种。关中分区从1939年至1942年共修埝地7260亩,可多产粮食1089石;1943年共修埝地8610.6亩,可收细粮2583.18石。吴堡、佳县等地则采用拨水沟、挖水窖的水土保持方法,都对增产起了很好作用。1940年,陕甘宁边区水地有27572亩,1943年增加到41109亩[5]162-163。

晋西北根据地开辟了十几万亩的水地,贺龙提出要发动百姓仿造南方的水车,多修水地,发展水利[9]84。此外,处于河汊水网地带的新四军部队尽可能在根据地内进行农田水利建设。1941年,湖北的安陆、应山、孝感地区发生罕见的大旱。鄂豫皖边区党政军机关带领群众兴修水利、以工代赈,积极开展生产自救。1942年初,安北工委会提出“千塘百坝”工程计划,至1942年底大部分工程竣工。1943年开春又遭遇大旱,但新修成的千塘百坝蓄满了清水,保证了春耕任务圆满完成。1944年5月26日,《解放日报》发表社论《敌后根据地生产运动的开展》,社论称:“在艰苦的战斗环境中(有些地区,如太行等地,还有严重的灾荒),党政军民各方面负责同志一致以身作则,亲自动手,领导广大群众,进行了冬耕、积肥、收集燃料、修筑水利、发展合作、减租减息、民兵训练以及安置难胞、救灾救荒等等繁重工作。”[9]42社论专门提到:“华中各根据地广建水利,敌占区人民同样受惠,如皖中巢南我军民修建两个圩,一个是在根据地内,一个是在敌占区内,二者都是在我武装掩护之下修建的。”[9]44

(三)开垦荒地

发动群众大力开垦荒地,增加土地存量是发展根据地经济力的关键,也是乡村治理有效性、责任性的体现。抗战时期,各根据地内地主和富农占有的土地有所下降,中农、贫雇农占有的土地有所上升,加上普遍实行“减租减息”政策,广大群众发展生产的积极性很高,从北到南,从山区到平原,从高原到水乡,开垦荒地运动如火如荼。

黄土高原是中华文明的发祥地,只要合理开发和善于利用,贫瘠的土地也能改造为肥沃良田。1941年3月,八路军120师359旅来到云岩河上游的南泥湾开荒。南泥湾在延安东南百余里,是延安县金盆湾区的一个乡,到处是大片肥沃的土地,漫山遍野生长着白蒿、野花和荆棘,有云岩河、清水河流过,山沟里古木参天,有良好的垦殖条件。359旅在这里开发出万亩良田,创造出一个“陕北的好江南”。南泥湾的开荒尽最大可能保护了山林植被,使得农田实现高产稳产。359旅1943年开荒的结果可以三年不领粮,两年不领菜金,一年的公杂费、办公费可以全部自给自足[7]53。陕甘宁边区仅1943年就开荒100万亩以上,增产细粮16万石,种棉15万亩,产盐60万驮[9]82。事实上,在我们党的领导下,陕甘宁边区的粮食产量在1937年到1944年之间提高了40%(见表2);棉花产量在1937年为零,1944年皮棉产量达到300万斤;耕地面积从1937年的860万亩增加到1945年的1520万亩[4]747。陕甘宁边区部队和机关每年需细粮(小米)260000担(每担300斤),取之于民的占160000担,自己生产了100000担,大大减轻了群众负担[12]1017。

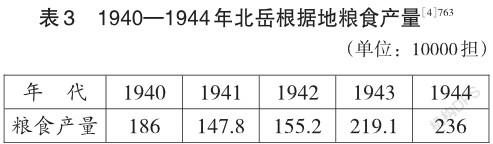

晋察冀的北岳根据地粮食产量在1941年和1942年迅速下降,一方面是旱灾影响,另一方面是日军的“治安强化”和“肃正作战”的破坏。但是,经过军民的努力,1943年和1944年糧食产量大幅回升(见表3)。晋察冀边区的军民创造了九种办法开垦荒地:“第一,平毁封锁墙沟;第二,平毁可被敌人利用的汽车路,在其两旁种上庄稼;第三,利用小块荒地;第四,协助民兵,用武装掩护,月夜强种敌人堡垒底下的土地;第五,与缺乏劳动力的农民伙耕;第六,部队化装,用半公开的形式,耕种敌人据点碉堡旁边的土地;第七,利用河沿,筑堤修滩,起沙成地;第八,协助农民改旱地为水地;第九,利用自己活动的村庄,到处伴种。”[12]1022晋察冀的军民在敌人的眼皮底下开荒种地,充分发挥政治攻势、军事攻势、群众攻势,让敌人不敢轻易出来破坏抢粮,把荒地、旱地、边角地、沙滩地都改造成可耕地,创造了平原地区开垦荒地的奇迹。

其他根据地也尽可能多地动员军民开荒种地打破日伪军的封锁和“扫荡”。1942年秋到1943年春,太岳根据地共垦荒地75000亩,开渠1150里,变旱田为水田1000顷,每亩增收粮食3斗,合计增收3万石[6]32。新四军第七师在皖江发动群众开垦沿江洲地,在圩地山区也组织开荒,如湖东一地,1944年一年内就开荒6000多亩[13]。

抗战时期,中国共产党局部执政系统与自然生态系统和人工生态系统具有复杂的共生和约束关系。尽管斗争残酷,各抗日民主根据地经常处于流动和不稳定的状态,但各级执政系统仍然注意了对自然生态系统的保护和对人工生态系统的改造和利用,其目的是突破环境系统的约束,为局部执政系统的生存和发展创造有利条件。保护山林、植树造林、疏浚河流、兴修水利、开垦荒地曾经在陕甘宁边区、晋察冀边区、晋冀鲁豫、晋绥、华中等根据地蓬勃开展,局部执政过程体现出绿色、生态、可持续的发展特征。

[1]日本防卫厅战史室.华北治安战(下)[M].天津市政协编译组,译.天津:天津人民出版社,1982.

[2]刘伯承,陈毅,等.星火燎原全集:05[M].北京:解放军出版社,2009:331.

[3]聂荣臻.聂荣臻回忆录(中)[M].北京:解放军出版社,1984.

[4]费正清.剑桥中华民国史:第二部[M].章建刚,等,译.上海:上海人民出版社,1992.

[5]星光,张杨.抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史稿[M].西安:西北大学出版社,1988.

[6]薄一波.薄一波文选(一九三七—一九九二年)[M].北京:人民出版社,1992:32.

[7]张鼎丞,邓子恢,等.星火燎原全集:06[M].北京:解放军出版社,2009.

[8]陈毅,聂荣臻,等.星火燎原全集:04[M].北京:解放军出版社,2009:362.

[9]武衡.抗日战争时期解放区科学技术发展史资料:第3辑[M].北京:中国学术出版社,1984.

[10]邓小平.邓小平文选:第一卷[M].北京:人民出版社,1994:80.

[11]陈毅.陈毅诗词选集[M].北京:人民文学出版社,1977:68.

[12]毛泽东.毛泽东选集:第二卷[M].北京:人民出版社,1991.

[13]曾希圣.曾希圣文选(1939~1961)[M].北京:人民出版社,2008:56.

责任编辑李建良