革命前辈这样选树典型

孟红

榜样的力量是无穷的。我们现在通常所见和所说的“树典型”,是毛泽东创造并为中国共产党长期奉行的一种工作方法。1945年,毛泽东在陕甘宁边区劳动英雄和模范工作者大会上发表讲话,阐述劳动英雄和模范的遴选标准及其功能,进一步深化“树典型”的思想。在毛泽东的大力提倡下,尤其是新中国成立后,“树典型”作为一种工作方法和政治治理方式被迅速推广开来。老一辈无产阶级革命家慧眼识珠、千里挑一,及时选树典型,使我们学有榜样、做有引领、赶超更有目标,从而焕发出万众一心、群策群力、奋发图强建设社会主义新中国的豪情与干劲。

毛泽东树起白求恩、张思德、刘胡兰、雷锋等榜样

毛泽东是“树典型”做得非常出色的领袖。他在工作中一贯重视抓典型、树典型、发挥典型的示范带动作用。在烽火岁月中,毛泽东先后树立白求恩、张思德等典型。

全面抗战爆发后,伟大的国际主义战士诺尔曼·白求恩率领一支由加拿大人和美国人组成的医疗队,于1938年年初来中国,3月31日到延安。毛泽东亲切接见白求恩一行。不久,白求恩赴晋察冀边区,在那里工作了一年多。他的牺牲精神、工作热忱、责任心,均称模范。白求恩到中国来,不仅带来大批药品、显微镜、X光镜和一套手术器械,还带来高超的医疗技术、惊人的组织能力和对中国革命正义战争事业的无限热忱。他到达晋察冀边区后方医院后,第一周就检查520个伤病员,第二周就开始实施手术。白求恩近一个月的连续工作,使147个伤病员很快恢复健康并回到前线。在晋察冀的一次战斗中,他曾经连续69个小时为115名伤员动手术。他的手术台曾安在离前线仅五里的村中小庙里,敌人的炮弹落在手术室周围,震得小庙上的瓦片哗哗地响,他却依然全神贯注地实施手术。同志们劝他转移,他坚决不肯。他说:“离火线远了,伤员到达的时间会延长,死亡率就会增高。战士在火线上都不怕危险,我们怕什么危险?”两天两夜,他一直在手术台上工作着,直到战斗结束。为保住伤员的性命,他把自己的鲜血输给了中国战士。他在冀西山地参加军区卫生机关的组织领导工作,创办卫生学校,培养了大批医务干部。他编写了多种战地医疗教材,还将自己的X光机、显微镜、一套手术器械和一批药品捐赠给军区卫生学校。1939年11月12日,他在抢救八路军伤员时感染中毒,不幸殉职。

得知白求恩牺牲的消息,毛泽东非常悲痛。1939年12月1日,延安举行追悼白求恩大夫大会,吴玉章、王稼祥、陈云等参加追悼会。毛泽东献了挽词:“学习白求恩同志的国际主义精神,学习他的牺牲精神、责任心与工作热忱。”12月21日,毛泽东在杨家岭窑洞提笔写下经典名篇《学习白求恩》,并刊载于八路军政治部、卫生部1940年出版的《诺尔曼·白求恩纪念册》上。新中国成立后,在编入《毛泽东选集》第二卷时,文章更名为《纪念白求恩》。文中,毛泽东深情回顾了白求恩不远万里来到中国、为中国人民的解放事业英勇牺牲的光辉事迹,高度评价他“毫不利己、专门利人”的国际主义精神,并号召全党同志向他学习,強调“我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发,就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人”。

1944年,一路艰辛长征到达陕北后的红军战士张思德,响应党中央关于开展大生产运动的号召,主动报名参加中央机关生产小分队,到距延安70多里的安塞县农场组织烧木炭。9月5日,天下着雨,张思德带着突击队的战友照常进山赶挖新窑。中午时分,炭窑在雨中发生崩塌。危急时刻,张思德将另一名战士推出窑口,自己却被埋在坍塌的土堆里,献出了年仅29岁的生命。

同年9月8日下午,中共中央直属机关和中央警备团1000余名官兵在延安凤凰山脚下的枣园操场上,隆重为张思德举行追悼会。毛泽东亲自参加追悼会,并亲笔题写“向为人民利益而牺牲的张思德同志致敬”的挽词,还发表悼念讲话,对张思德全心全意为人民服务的革命精神和崇高境界给予高度赞扬。他说:“我们的共产党和共产党所领导的八路军、新四军,是革命的队伍。我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的。张思德同志就是我们这个队伍中的一个同志。”“人总是要死的,但死的意义有不同……为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。”

毛泽东把张思德身上闪光的思想和品德凝练为五个金光闪闪的大字——“为人民服务”。第一次以“为人民服务”为题发表影响深远的讲话,振聋发聩、发人深省、催人奋进。毛泽东对一名普通战士的死给予这么高的评价,就是因为在张思德的身上,体现了中国共产党全心全意为人民服务的宗旨,而坚持这个宗旨,正是我们党和军队战胜一切敌人、战胜一切困难的力量所在。

当时,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,有许多困难需要克服。毛泽东针对这一情况,讲述为人民服务的道理,号召大家学习张思德同志完全彻底为人民服务的精神,团结起来,打败日本侵略者。随后,党的七大第一次把“全心全意为人民服务”这一光辉思想,作为党的宗旨写进党章。从此,“为人民服务”正式作为我们党一切行动的根本出发点和落脚点,成为每一个中国共产党人的行为准则。

山西省文水县云周西村的刘胡兰,从小爱憎分明。抗日战争爆发后,中国共产党领导山西人民开展救亡运动,文水县也成立抗日民主政权。从此,刘胡兰开始逐步懂得一些革命道理。她积极参加村里的抗日儿童团,和小伙伴一起为八路军站岗、放哨、送情报。1945年11月,她参加党组织举办的妇女训练班,通过40多天的学习,懂得了许多革命道理,思想觉悟有了进一步提高。在群众反霸斗争大会上,她积极上台发言,揭露和痛斥恶霸地主残害人民的罪行,受到表扬。由于她学习刻苦、表现出色,结业回村后,被选为云周西村妇救会秘书。她发动群众斗地主、送公粮、做军鞋,还动员青年报名参军。她在斗争中经受了严峻考验,于1946年6月被正式批准为中共候补党员。这一年,她才14岁。

1946年10月,阎锡山军进犯文水县城。为保存革命力量,县委决定大部分同志转移上山,留下部分同志坚持斗争。刘胡兰以自己年纪小、熟悉环境为由,主动要求留下来,党组织同意了她的请求。她和留下来的同志一起向各村党组织传达党的指示,组织群众掩埋粮食,并配合武工队镇压反动村长。

1947年1月12日,国民党阎锡山军和地主武装“复仇自卫队”包围云周西村,将群众赶到场地上。刘胡兰也无法脱身。因叛徒出卖,她被带到村头观音庙里接受审问。敌人软硬兼施、威逼利诱,刘胡兰不为所动,斩钉截铁地说:“怕死不当共产党!”说罢,她带着轻蔑的神情大步走向刑场。

阎锡山军为使她屈服,首先当着她面,残暴地用铡刀将同时被捕的6位革命群众铡死,企图震慑她。敌军官走到她面前问:“你怕不怕?自白不自白?”面对阎锡山军的凶残和革命群众的牺牲,刘胡兰大义凛然,视死如归,眼冒怒火坚决回答:“我死也不屈服,决不投降!”愤怒喝问:“我咋个死法?”敌军官恶狠狠指指那6位牺牲者说:“一个样!”阎锡山兵再次威逼村民充当刽子手,但依然没人响应,于是他们架起机枪,企图伤害村民。刘胡兰见状厉声喝道:“我一个人死好了,不能叫众人死!”说罢,她甩开押解她的敌兵,阔步走到铡刀跟前,从容躺在沾满烈士鲜血的冰冷铡刀下……刘胡兰慷慨就义,洒尽了最后一滴鲜血,就这样献出年仅15岁的花季生命。她以短暂的青春年华,谱写出永生的诗篇;以不朽的精神,践行入党时的誓言和初心。她的英雄壮举,表现了一个革命战士忠贞不渝、鞠躬尽瘁、死而后已的崇高品格和坚强斗志,表现出一个共产党员坚持真理、英勇献身的大无畏精神。

1947年3月25日,毛泽东在听取任弼时关于刘胡兰英勇就义事迹的汇报后,深受感动:她年纪虽小,但志气很大。正是因为她树立了远大的理想、宏伟的抱负、伟大的志向,她才有高度的革命自觉性和政治责任感,才有为革命英勇战斗、不惜牺牲的强大精神动力。于是,毛泽东感慨之下挥笔写下“生的伟大,死的光荣”八个大字。1957年1月9日,在刘胡兰就义10周年之际,毛泽东重新为刘胡兰烈士题词。笔者认为,毛泽东为一个人两次题写同样内容的题词,这在党的历史上绝无仅有。

在和平年代,毛泽东还专门树立雷锋这一典型。

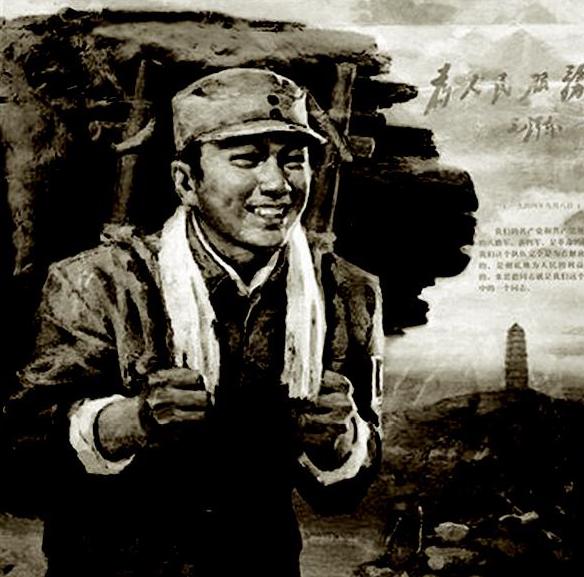

1963年2月,周恩来向毛泽东推荐雷锋的事迹。毛泽东仔细阅读报刊上雷锋的相关报道,深有感触地对时任军委秘书长罗瑞卿提及:“雷锋值得学习。”

不久,正好中国青年杂志社提请毛泽东为雷锋题词。

毛泽东先让秘书林克草拟数条题词供参考用。林克思来想去斟酌后,拟写出“学习雷锋同志全心全意为人民服务的思想”“学习雷锋同志鲜明的阶级立场”“学习雷锋同志大公无私的共产主义风格”“学习雷锋同志艰苦朴素的作风”“学习雷锋同志毫不利己、专门利人的优良品德”“学习雷锋同志勤奋好学的革命精神”等10余条题词,呈送毛泽东参考。

2月20日,毛泽东吩咐值班警卫员打电话通知林克来一下。林克赶忙带上事先选好的文件,随机将其放置毛泽东床头的长桌上并坐下来,聆听主席指教。

这时,毛泽东从占据他半边床的书堆上取出一张写着“向雷锋同志学习”七个行云流水的行草字的信纸。林克顿觉自己原先拟就的那10来条题词,毛主席可能一个也没看上。

接着,毛泽东用探询的口吻和蔼地问:“你看行吗?”林克痛快地点头道:“您写得很好,而且非常概括。”

毛泽东还对未采用林克所拟内容,进一步解释说:“学雷锋不是学他哪一两件先进事迹,也不只是学他的某一方面的优点,而是要学他的好思想、好作风、好品德;学习他长期一贯地做好事,而不做坏事;学习他一切从人民的利益出发,全心全意为人民服务的精神。当然,学雷锋要实事求是,扎扎实实,讲求实效,不能搞形式主义。不但普通干部、群众学雷锋,领导干部要带头学,才能形成好风气。”

毛泽东以上对“向雷锋同志学习”的阐释,已将雷锋精神视为“共产主义幼芽”。他不但指出学雷锋的方法,而且指明雷锋身上最本质的东西,尤其指出学雷锋的方向。林克马上打电话给中国青年杂志社,让人速来中南海西门取毛主席题词。

3月2日,《中国青年》杂志登载毛泽东的题词,5日,《人民日报》也刊登了这一题词。毛泽东的这一题词内容,由繁化简,意蕴深刻,高瞻远瞩,言简意赅,号召全国人民学习雷锋的共产主义精神品质。毛泽东的题词发表后,神州大地掀起了学习雷锋的热潮,社会风气充满了正能量。

毛泽东为何看重雷锋这个典型?这可以从他1965年8月30日“学习白求恩,学习雷锋,为人民服务”题词中找到答案。这一题词,实际上涉及了白求恩、张思德、雷鋒三个典型。雷锋既具有毫不利己、专门利人之心,又具有完全、彻底为人民服务的境界,是集白求恩精神、张思德精神于一身的新时代典型。雷锋是党员干部为人民服务的榜样,也是普通群众为人处世的楷模。

朱德、程子华树立董存瑞典型

多少年以来,人们一提到董存瑞这个名字,就会被他舍身炸碉堡的英雄壮举所折服,他就是英雄的代名词。殊不知,董存瑞的英雄事迹及其被立为典型,与程子华、朱德有很大关系。

程子华(1905—1991),山西省运城市解州镇人。无产阶级革命家、我军卓越的指挥员和政治工作者、我国经济战线杰出的领导者。1926年6月加入中国共产党。1945年10月任中共中央东北局委员,冀察热辽中央分局书记、军区司令员兼政委。根据党中央解放全国的战略部署,领导创建了冀察热辽根据地,在1947年的秋季、冬季攻势和1948年的夏季攻势中,消灭了华北敌军大量有生力量,指挥了隆化战役,解放了热河全省,根据中央军委的命令,配合杨、罗、耿兵团,切断了华北与东北的敌军联系。

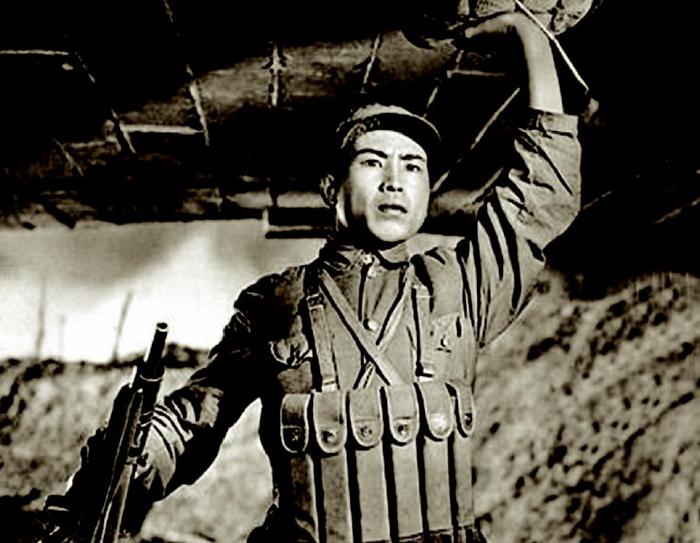

继1947年冀察热辽秋季、冬季攻势作战胜利后,1948年5月1日,程子华率冀察热辽军区前方作战指挥部和东北野战军第十一纵队奉命南下作战,直扑承德。继取得象鼻子山胜利之后,5月25日凌晨,部队又打响了解放隆化的战斗。

隆化城位于承德西北,与承德成掎角之势,被敌人吹嘘为“固若金汤,坚不可摧”。战斗中,我军攻占了县城大部,但在隆化中学遇顽敌强阻。在这千钧一发之际,董存瑞奋不顾身冲到敌人在旱河上筑起的桥形碉堡下,毅然用手托举炸药包炸毁敌碉堡。轰的一声,敌人的暗堡飞上了天,机枪成了哑巴,年仅19岁的董存瑞却献出了宝贵的生命。他的英勇献身,打开了我军前进的通道。冲锋号一响,全连战士顺利地冲进隆化中学的操场,将一部分敌人压缩在最后一个碉堡内。敌连长还想强迫部下负隅顽抗,做垂死挣扎。这时一个刚被俘虏过来的战士突然站起来喊话,因为那边有好几个他的老乡。他指名道姓地喊道:“别听长官的谣言,解放军优待俘虏,你们看我不是很好嘛!”随着这喊话声,敌兵群起打死了敌连长,一个个走出碉堡缴械,隆化城至此全部解放。

5月25日下午4点多,战斗胜利结束,程子华来到隆化城视察战果。当走到隆化中学时,只见一个班的战士在那里失声恸哭。他奇怪地上前询问:“为什么打了胜仗反而悲哀痛哭呢?”战士呜咽着告诉他:“我们的班长董存瑞为掩护全连冲锋,为减少战友伤亡,只身托住一包黄色炸药炸掉了一个横跨在旱河上的桥形碉堡,壮烈牺牲了。”战士还说,他们在战场上找了半天,最后只找到了一只鞋子,像是董存瑞的,大家睹物思人,正对着这只鞋子动情地哀悼他们的好班长。

程子华听后十分震撼,沉默了一会儿,安慰并鼓励全班战士后,回过头来对秘书齐肃说:“你连夜到董存瑞所在的部队里去,搜集有关董存瑞的事迹,专门写一篇报道给《群众日报》头版头条刊登,还要写一篇社论颂扬!”

当晚,齐肃和警卫班的两个战士带着冲锋枪,骑马到了董存瑞所在的师政治部宣传处。宣传处同志建议他们到团里去,他们又急奔团政治处。团政治处的同志向他们谈了所了解的情况,并把营、连上报的材料给了齐肃。团政治处的同志说:“现在能搜集到的材料就是这些,里面还有董存瑞那个班的材料,建议你们不必再下去了,而且部队正在运动中。”他们连夜赶回去写好了报道。

1948年7月11日,冀察热辽党报《群众日报》刊登了(前线电)齐肃报道的《共产党员奋不顾身,董存瑞自我牺牲使隆化战斗胜利完成》。同日,该报头版还刊登了程子华的文章《董存瑞同志永垂不朽》。程子华在文章中对英雄给予高度评价:“人民英雄董存瑞同志,你是具有自我牺牲精神的榜样,我区全军将永远记着你的英勇,有了你那种坚决顽强的攻击精神,敌人的任何抵挡都是枉然。”他强调,“我们纪念董存瑞同志,主要地要学习他英勇顽强的战斗精神与消灭敌人的坚决意志,因为没有这一点,就不要想进行中国人民革命战争,更不要说是使这个战争赢得胜利”。

就这样,在董存瑞壮烈牺牲一两个小时后,在尚未打扫的战场上,程子华敏锐地意识到董存瑞英雄壮举的价值所在,立即做出宣传董存瑞英雄事迹的决定。在程子华的重视下,董存瑞的事迹迅速宣传报道出去。以上程子华和齐肃的报道,是有关董存瑞烈士事迹的第一批报道。

董存瑞在这次惨烈战斗中、生死考验面前的英雄壮举,并非偶然。他生前就一直表现出对党忠诚、信仰坚定、积极勇敢、无私奉献的精神,曾经立过大功3次,获得勇敢奖章3枚,毛泽东奖章1枚。董存瑞牺牲以后,被安葬在隆化城北郊区。

1948年6月8日,东北野战军第十一纵队党委决定,追认董存瑞为纵队战斗英雄、模范共产党员。1950年9月底,全国战斗英雄和劳动模范代表大会再度追认他为全国战斗英雄。1951年国庆节,毛泽东邀请董存瑞的父亲董全忠登上天安门城楼参加国庆观礼并亲切接见了董全忠。1954年,为了缅怀和纪念董存瑞的英雄事迹,人们在隆化县西北的苔山脚下修建了一座董存瑞烈士陵园。

1956年,隆化县政府再度扩建了董存瑞烈士陵园,树立一座高大的纪念碑。陵园扩建快要完成之时,当地县政府写信请求毛泽东为纪念碑题词。

1957年6月,隆化县政府和人民的请求很快得到党中央的回应。当人们打开写有题词的纸张时,发现上面写着“舍身为国,永垂不朽”八个字,落款:“朱德,一九五七年五月廿九日。”

当人们收到中国人民解放军总司令朱德的题词以后,都感到非常激动,同时又心存疑惑,起初他们是请毛主席题词的,怎么变成朱总司令的题词呢?

毛泽东给刘胡兰题词,却不给董存瑞题词,这是他高瞻远瞩、深思熟虑的结果。毛泽东认为,刘胡兰是群众,由自己题词是理所应当,但董存瑞是军人,那么由解放军总司令朱德题词则更为合适。毛泽东对朱德总司令十分敬重,再三思考,最后决定让朱德题词,这也是对身为军人的董存瑞的一种尊重。

1957年10月18日,朱德的题词被镌刻在大理石材质的纪念碑上,它寄托着全国人民对董存瑞这位伟大战士的深切缅怀之情。

随着革命的进展、人民解放事业的节节胜利和新中国的建立,董存瑞的英雄事迹被写进中小学课本,成为家喻户晓的英雄,激励着一代又一代人的成长。

彭真批示同意发表《县委书记的榜样——焦裕禄》

1964年5月14日,中共河南省兰考县委书记焦裕禄逝世,年仅42岁。

焦裕禄对兰考县除“三害”(内涝、风沙和盐碱)、造林作出重大贡献,并且留下许多感人事迹。他全身心地实践党的宗旨,与兰考人民结下深情厚谊。他心里始终装着全体人民,唯独没有他自己。他在兰考虽仅短短475天、未能根治“三害”,但兰考面貌的变革已始于他,他的精神将在兰考人民心里铸成一座丰碑。

此前,他生病消息传开后,方圆几十里的不少老百姓拥到县委,都来问他住在哪家医院,非要去看。县里干部劝也不听,东庄的刚走,西村的又来了。后来他的遗体运回兰考,老百姓扑在他墓上,手抠进坟头黄土里,痛哭涕零。有位老大娘大黑天摸到县城,看见宣传栏里有他遗像就不走了,一直坐在马路上呆看着遗像一动不动……

在焦裕禄逝世1年半后,为深入挖掘和全面展現焦裕禄的精神特质,1965年12月17日,时年44岁的新华社记者穆青,同冯健、周原深入兰考采写报道,到处耳闻目睹了鲜活的事迹,分明感到群众这么热爱、怀念的县委书记是很少见的。穆青感动地说:“在他身上体现了一个共产党员全部的优秀品质。共产党员应该做到的他全做到了。我们一定要把他写出来!写不出来,我们就对不起人民!”

焦裕禄的报道写出后,穆青首先向时任新华社社长和《人民日报》总编辑的吴冷西作了汇报。吴冷西被焦裕禄的事迹深深地打动了,连声说道:“可以发表,可以发表!”并对穆青提出的“一要写自然灾害、二不写阶级斗争”的意见表示完全同意。同时,吴冷西建议穆青先在新华社内部作个报告。结果那场报告,台上的穆青泣不成声,台下的听众哭声一片。

随后,吴冷西又建议请示时任中共中央书记处书记彭真同志。

此时,正处于1966年“文化大革命”的疾风骤雨来临之际。一天上午,彭真准时来到人民大会堂,要去西大厅出席一个座谈会。在去会场的楼梯上,他遇到咄咄逼人的江青,并同她唇枪舌剑了几句,以致在随后的会议上,彭真的脸色始终惨白、心情郁愤至极。回到北京市委机关的办公室后,读到穆青等人采写的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》送审稿,他的脸色才变得欣慰而激动。

彭真找来穆青,亲切地问:“你们把这篇文章送到我这里,是不是在发表问题上遇到困难?”穆青坦率地汇报:“焦裕禄的事迹,我已经在新华社里作过报告,大家听了都很感动。但这篇文章是否可以发表,怎么发表,我不敢作主。这篇文章里,我们担心的是两件事情。第一,困难时期兰考没饭吃、逃荒,这个事情能不能写?不写困难,不写灾荒,焦裕禄的事迹、精神就写不出来;写了这些,就是暴露黑暗面。在这个问题上我们拿不定主意,但我们还是大胆写了。如果不让发表,就算了。要发表的话,就不能把灾荒情况删掉,否则这个典型就没意义了。”

彭真静静地倾听着穆青的诉说,眼前浮现出报道中焦裕禄到兰考上任后在火车站广场召开的“现场县委会”:深夜,大雪纷飞,寒风呼啸,灾民们发狂地往那运货的“焖罐子”车上挤,逃荒要饭的情景触目惊心!焦裕禄心情沉重地说:“同志们,你们看,他们是我们的阶级兄弟,是灾荒逼迫他们背井离乡的。不能责怪他们,我们有责任。党把这个县36万群众交给我们,我们不能领导他们战胜灾荒,应该感到羞耻和痛心……兰考这块地方,是革命先烈用鲜血换来的,先烈并没有因为兰考人穷灾大,就把它让给敌人,难道我们就不能在这里战胜灾害?”

穆青又向彭真汇报第二个“担心”。他说:“现在强调阶级斗争,但在这篇文章里我们没写阶级斗争。逃荒要饭能算阶级斗争吗?不能算,只是一些群众觉得困难,暂时外出求生。我们采访了半个月,稿子修改了七遍,在兰考的三级干部会上宣读过,所有事实都认真核实过了。”

彭真问:“吴冷西同志是你们新华社社长,他的态度呢?”穆青如实回答:“他看后也觉得这篇文章如果不发表真是太可惜了。但要是发表,对于上述两点,他也拿不定主意。这需要向您请示,您是中央书记处书记,主管中央日常工作。”汇报毕,穆青即告离去。

彭真神色凝重,再次一页一页地细阅送审稿,眼前浮现出报道中描述的焦裕禄在兰考豁上命带领群众战“三害”的一个个动人场景,心潮起伏不平:焦裕禄既不是统率千军万马的将领,也不是运筹帷幄的高官,只是一名普普通通的党员干部,一位为百姓操劳过度而英年早逝的“七品芝麻官”,但他博大的为民情怀、求实的工作作风、可贵的人格力量、高尚的思想境界……足以使真正的共产党人和广大的人民群众深深为之动容、为之感奋。焦裕禄,是我们这个时代的名字!

随即,彭真毫不犹豫地提笔,作出了同意发表的批示。

由于彭真的果断“拍板”,穆青等写的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》,立即于1966年2月7日在新华社和《人民日报》头版头条上发表,并配发社论《向毛主席的好学生——焦裕禄学习》。再经中央人民广播电台播音员声情并茂、饱含深情的全文播报后,感人泪下,群情振奋,一个向焦裕禄学习的热潮在神州大地上迅速展开。毛泽东、刘少奇、周恩来等领导人高度赞赏焦裕禄的精神。

2003年10月11日,新中国资深新闻工作者穆青辞世。他在去世前夕才向世人透露了一个保守了近40年的秘密:“曾经感动与激励过几亿人的焦裕禄事迹,差一点没能发表。是彭真同志蒙难前夕果断拍板,才使人们读到《县委书记的榜样——焦裕禄》这篇通讯。”

林枫选树张初元等榜样

抗日战争时期,在敌后各抗日根据地的建设历程中,常常面临着两件大事:生产与战斗。战争使根据地遭到严重破坏,特别是敌人施行的惨无人道的“三光”政策,造成根据地经济上的重大困难。为了最后战胜敌人,中国共产党领导抗日军民在加紧人民武装建设、开展普遍的群众性的游击战争以保卫根据地的同时,还须减轻人民负担、发展农业和工业生产、培养民力以供应长期战争的需要。战争要保卫生产,生产又要支持战争。没有战斗,生产就会被破坏;但如军民吃不饱穿不暖,就无法进行胜利的战斗。

一手拿枪,一手拿锄,本应是根据地民兵武装所具有的特色。可是在民兵组建初期,存在一种普遍的倾向(自然在客观上也有一定的困难),就是为了打仗,荒废了生产。针对顾此失彼的现象,1943年9月,时任中共中央晋绥分局代书记、军区政委的林枫主持召开边区群众工作会议,提出劳力与武力相结合的方针,确定民兵活动必须以不脱离生产为原则。

林枫(1906—1977),黑龙江望奎人。1927年3月加入中国共产党。曾任河北反帝大同盟党团书记,中共北平市市委书记、天津市市委书记、河北省委巡视员。抗日战争时期,任中共山西工委副书记,华北局组织部部长,晋西区党委书记,中共中央晋绥分局副书记、代书记、军区政委,参加开辟和发展晋绥抗日根据地。

边区群众代表张初元积极响应这一号召,在1943年“挤”敌人、围困宁武县至石家庄敌据点的过程中,把当地人民群众的生产与战斗结合起来,解决了这个发展群众武装、长期坚持对敌斗争的重要难题。张初元是山西省宁武县新屯堡的民兵队队长和生产大队大队长。1942年夏,敌人在离他村不远的石家庄扎下据点,到处滋扰,强迫维持。富于反抗精神、具有爱国热情的张初元,领导本村民兵奋起抗争。1943年2月,一股敌人窜到新屯堡,被民兵打回去。民兵情绪高涨,张初元在群众中的威信也提高了。因为民兵常去“挤”敌人,家里的农活无法兼顾。如何解决战斗和生产的矛盾?张初元召集村中群众开会讨论,最后决定成立变工小组,把民兵散编在变工组。民兵作戰回来,仍旧在变工组耕种,从此开始了劳力与武力的结合,把全村组成一个常年“设防”的统一战斗体。在实现劳武结合的过程中,民兵提出“不让敌人抢去一条牛”的口号,变工组则报以“不荒民兵一亩地”的行动。1942年下半年,因为尚未实行劳武结合,村中被敌人抢走50石粮食;而到了1943年,由于实行劳武结合,打击敌人,全年被抢的粮食还不到两石。

1944年1月,张初元经宁武县劳动人民推选,出席晋绥边区劳动英雄大会。林枫得知张初元的事迹后,非常重视他领导新屯堡村群众创造的劳力与武力结合起来的宝贵经验。他在大会前同张初元进行了较长时间的谈话,又在大会上听了张初元的关于创造劳武结合经验的报告。1月15日闭幕会上,林枫发表题为《响应毛泽东“组织起来”的号召,学习模范劳动英雄张初元》的讲话,把张初元的创造看作一面旗帜,号召边区人民学习这个榜样。

林枫说:“张初元同志,是我们这次大会上的模范英雄了,他在我们的游击区中,是组织生产、组织民兵、把劳力与武力结合的模范。在过去,有些人认为在游击区不能发展生产,不能组织生产。现在,我们根据敌后游击区好多同志的经验,特别是张初元同志的经验,证明了认为游击区不能发展组织生产的思想是错误的。相反地证明了在敌后在游击区,发展组织生产,完全可能,而且是应该的。”

“张初元同志在游击区领导的工作,即将生产的组织和民兵的组织,结合到一起。他这一套办法,是值得、是应该为所有晋绥边区的人民来学习的。”林枫进而指出值得人们学习的张初元模范事迹和优秀品质:“张初元同志,在游击区,坚决地和敌人斗争,打击敌人,反对维持,捉拿汉奸,努力生产,组成变工队,组织民兵,保持生产并领导减租,发动生产。他自己本身,从小放羊,做雇工、挖煤炭等等,目前已是半自耕的贫农,一贯是艰苦的劳动者,努力于生产的。总之,他努力于对敌斗争,努力于减租生产,努力于锄奸自卫,所以他所表现的,正适合于晋绥边区今年的三大任务。在张初元同志的工作上,正体现了实行了这三大任务。这就证明了,我们确定的三大任务是正确的,正是我们的劳动人民在那里做的。在我们和张初元同志谈话中,张初元同志不但在工作上,在劳力武力结合上,在敌后发展生产组织民兵上是模范,他还有两个特点是我们所有的同志应该学习的:一、批评自己的精神。譬如他说,有一次,他和领导下的一个民兵吵嘴了。他说:‘这是我的不对,我当队长的不应该与队员吵嘴。’一次,组织变工队,他曾强迫一户参加。他说:‘强迫人家参加是不对的,应该由人家自愿。’二、大公无私的精神。例如,他村上的民兵同另一个村上的民兵,共同打击了一次敌人,将敌人打退,缴获了两袋麦子,全被另一個村民兵吃了。政府奖励民兵时,也没有搞清楚,奖励了另一个村的民兵。于是没有吃到白面。他劝大家说,咱们可不要提这个意见,没有受奖,没有吃白面不要紧,仗还是打了,只要打了敌人就得了。这种不争功劳的精神是很伟大的,这是无产阶级主义的精神。我们要学习张初元同志,不仅在工作上,作一个民族的生产的除奸的战士,而且要学习张初元同志批评自己、大公无私的精神。我们以后不管在对敌斗争上、生产上、除奸上,都要组织,组织好,工作做好,必须团结好。要团结好,没有批评自己、没有大公无私的精神是做不到的。”

林枫还在会上号召“武力与劳力结合起来”,大力组织战斗部队和机关人员的生产。他说:“武力与劳力的结合,乃是经常拿武器的也要拿起锄头来。”他希望各机关部队负责人,能在新的一年亲自领导计划布置与组织生产,“在下次劳动英雄大会上,各机关部队也应有几百几十个出色的劳动英雄参加”。

大会颁给张初元边区第一名劳动英雄奖,奖给他一头大犍牛、一支新步枪及子弹袋。

晋绥边区劳动英雄大会后,张初元及其新屯堡的旗帜引导着边区人民前进,劳武结合成为全区人民的方向。在整个根据地,军民热烈响应林枫代表晋绥分局提出的号召,纷纷向榜样张初元学习,形成了一边生产一边战斗的高潮。在共产党的长期教育培养下,张初元逐渐提高觉悟,成为一个智勇兼备的村干部。每当想起这些往事,他就十分激动地说:“我过去是个揽工放羊的穷小子,如今在新政府下翻了身,买房置地,越过越好,这都是因为有了共产党。没有共产党就没有我张初元。”

责任编辑 / 马永义