瑶族“产后三泡”常用瑶药组方用药规律研究

廖璐婕 黄玉金 梁梦婷 黄金伍 黄北兰 陶彬锋 欧桂 冯秋瑜

【摘 要】 目的:對瑶族不同配方“产后三泡”的药物组成、功效、用药特点进行比较,整理高频次药物,分析瑶族“产后三泡”的配伍特点及应用规律,为瑶族“产后三泡”的进一步推广应用和临床研究提供有价值参考。方法:通过实地考查、专家咨询等方法,对广西瑶族聚居地展开田野调查,收集瑶族“产后三泡”组方37首,药物134味,对其进行频数分析。结果:瑶族“产后三泡”以维持机体盈亏平衡为目的,以“盈则消之,亏则补之”为治疗原则,高频次用药以祛风湿药、温性药、“七十二风”、风药为主。结论:瑶族“产后三泡”治疗产后诸症,基于“盈消亏补”的原则,遵循温平并用、攻补兼施、风亏打盈治则,喜用风药,善用祛风湿药以散寒利湿,活血化瘀药以舒筋通络,辅以补虚药以调理气血,培补元气与活血化瘀贯穿始终。

【关键词】 瑶族;产后三泡;药浴;数据分析;用药规律

【中图分类号】R29 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2021)21-0001-05

Study on the Rule of Yao Nationality’s “three postpartum baths” Prescriptions

LIAO Lujie1 HUANG Yujin1 LIANG Mengting1 HUANG Jinwu1 HUANG Beilan1TAO Binfeng1 OU Gui2 FENG Qiuyu1,3*

1.Guangxi University of Chinese Medicine,Nanning 530200,China;2.Guangxi International Zhuang Medical Hospital,Nanning 530201,China;3.Guangxi Zhuang Yao medicine and medical care combined talent small highland,Nanning 530200,China

Abstract:Objective Compare the drug composition, efficacy, and medication characteristics of the “three postpartum baths” formulas of the Yao nationality, sort out the high-frequency drugs, analyze the compatibility characteristics and application rules of the Yao nationality’s “three postpartum baths”, and further promote the “three postpartum baths” of the Yao nationality Application and clinical research provide valuable reference.Methods Through field investigations and expert consultations, field investigations were carried out on the settlements of the Yao ethnic group in Guangxi, 37 pieces of the Yao ethnic group’s “three postpartum” prescriptions and 134 flavors of drugs were collected, and their frequency was analyzed.Results The purpose of the Yao nationality’s “three postpartum baths” is to maintain the balance of the body’s balance, and the principle of treatment is “to eliminate surplus, and to make up for loss”. The high-frequency medications are anti-rheumatic drugs, warm drugs, and “72 winds”. “Feng” medicine mainly.Conclusion The Yao nationality’s "three postpartum" treatments for postpartum symptoms are based on the principle of “reducing loss and replenishment”, following the principles of combined use of warming and ping, both attacking and replenishing, and wind-deficiency and surplus treatment, preferring to use wind medicine, and making good use of rheumatism. To dispel cold and dampness, activating blood and removing blood stasis drugs to relax muscles and collaterals, supplemented with tonic drugs to regulate qi and blood, to cultivate vitality and activating blood to remove blood stasis throughout.

Keywords:Yao Nationality; Three Postpartum Baths; Medicated Bath; Data Analysis; Medication Rule

瑶族居住在我国南方山区,世居深山密林,气候多变,瘴气弥漫,常年与猛兽、毒虫及各种瘟疫疾病作斗争。在长期的生产劳动实践中,瑶族人民积累了利用草药防病治病的丰富经验,形成了独具一格的瑶族医药[1]。瑶族药浴,是瑶医药用以医疗保健的特色疗法,其中最著名的,是有“三天出工”之称的“产后三泡”。“产后三泡”是通过在温热的泡浴中加入特色瑶药,用之给新产妇泡澡,达到防治产后诸症的目的。产后第一泡,首要预防产后风、破伤风,目的是止血止痛、消炎通络,增强子宫收缩,加快恶露排出;第二泡,在于预防受伤部位伤口感染发炎,调理脏器功能;第三泡,滋阴助阳,恢复元气,重在提高产妇免疫力,预防产后各种妇科疾病。这种药浴疗法被瑶人称为“产后三泡”。瑶族“产后三泡”属于瑶族庞桶药浴,入选国家非物质文化遗产名录,最能代表瑶医药特色。因为其配方为瑶族各家各户所有,不轻易外传;加上瑶语和汉语存在较大差异,没能统一翻译收录,导致仍有很多“产后三泡”的配方尚未能得到有效挖掘。且瑶族“产后三泡”配方组成因地而异,因人而异,药物组成各有不同。故本文采用民间调查、专家走访的方式,收集了广西不同地区瑶族常用“产后三泡”组方37首,加以归纳分析,以探究“产后三泡”常用瑶药的组方用药规律。

1 资料与方法

1.1 资料来源 所搜集到的“产后三泡”瑶药配方均来自对金秀、恭城、富川等瑶族自治县的民间调查及专家咨询真实资料。

1.2 资料归类 收集瑶族“产后三泡”的组方37首,药物134味,分别作以下四大归类:①按照药性分类,分为寒、凉、温、热、平;②按照瑶药功效分类,分为风药、打药及风打相兼药。“风”有柔和之意,“风药”是指作用温和,善于清热除燥、驱风逐湿、补益气血的一类药物。“打”即击打,对于顽固难治的疔疮肿毒,其有破瘀散结、拔毒化腐的作用[2]。“风打相兼药”,既具风类药的功能,又具打类药的特性[3];③按照药物的功效分类,则参考权威中药的功效进行分类;④按照传统老班药进行分类,可分为五虎、九牛、十八钻、七十二风。

1.3 统计学方法 采用频数分析法,对收集到的药方分类进行频次分析,探讨“产后三泡”常用瑶药组方配伍规律。

2 结果

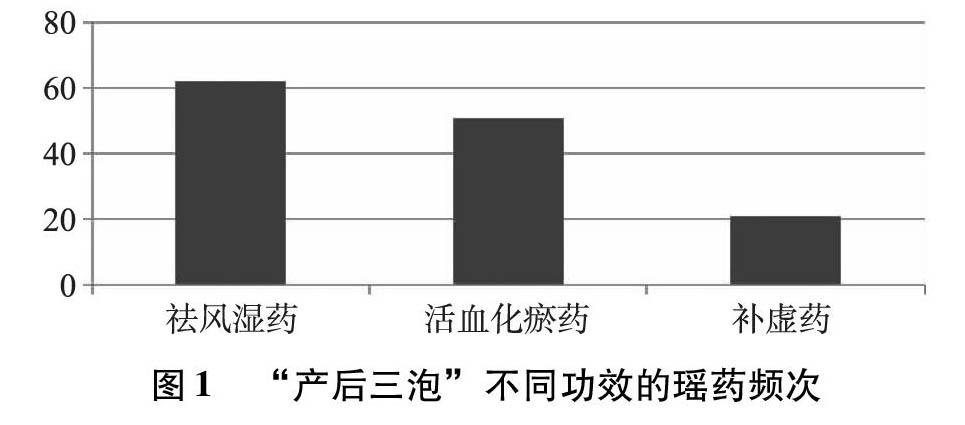

2.1 “产后三泡”不同功效的瑶药频次分析 按照功效分类,出现总频次较高的依次是祛风湿药、活血化瘀药和补虚药。如图1所示。

从图1得知,祛风湿药总频次最高,占46.2%(62次);其次是活血化瘀药,占38.1%(51次),补虚药最低,占15.7%(21次)。常用祛风除湿的药物有半荷风、黑老虎、艾叶等;风药常用鸡血藤,打药常用九节风以活血化瘀;常用补虚壮体药以黄花倒水莲和五指牛奶为代表。对于使用频次最高的祛风湿药,其原因与瑶族人民居住的地理环境有关。瑶族聚居于深山中,阴暗潮湿,寒湿外邪入侵,寒湿盛为盈,凝滞筋脉,形成各种痛症;产妇分娩后,易耗血动气,体弱无力;若寒湿邪气入侵,羸弱的机体更无力抵御外邪。湿“盛”而体“亏”,机体未能适应盈亏两极的骤然变化,导致盈亏失衡,出现腰膝酸痛、肢冷麻木、全身疲乏等症状,故需以祛风湿药和活血化瘀药为主要用药;产后初期恶露未净,瘀血尚未排尽。瘀血不去则新血不生。运用大量补药不能有效地化生气血,反而使毒邪更盛。且产后气血不足,脏腑虚弱,大量运用补虚药,易使气血化生受阻,故“产后三泡”不宜用补益药为主药,宜为辅助药。

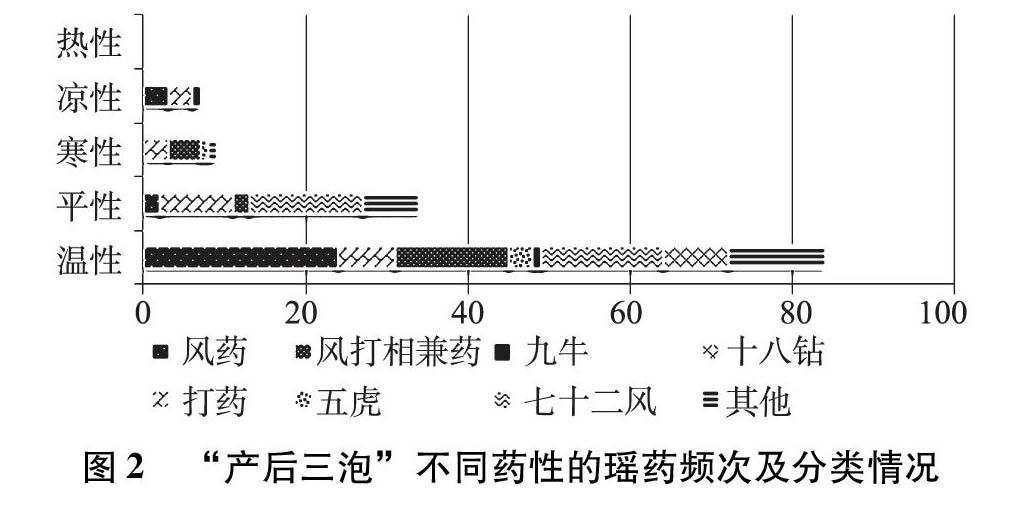

2.2 “产后三泡”不同药性的瑶药频次分析 按照药性分类,使用频次高低依次为温性药84味(62.7%)、平性药34味(25.4%)、寒性药9味(6.7%)、凉性药7味(5.2%),热性药0味。如图2所示。

由图2可知,温性药使用最多,其中以风药(24味)、七十二风(15味)、风打相兼类药(14味)為主,如来角风、小发散;平性药中以七十二风(14味)、打药(9味)为主,如麻骨风,五指牛奶;寒性药与凉性药使用较少,瑶药双钩钻药性寒凉,为风打相兼药,是寒性药物的代表;凉性药多用风药和打药,如青九牛、六方钻等。而热性药的使用频次为0。由上得知,不同药性的药物使用频次有较大差异,以温性药与平性药为主。究其根本,妇女产后血脉骤空,精气血受损,筋脉失养,以及生殖系统及器官发生相应的改变,导致身体多虚多瘀,机体免疫功能下降[4]。选用温平之性的药物,作用柔和,既适应了产后虚弱的状态,又可达到温里助阳的效果;若重用寒凉药,产妇本已寒湿外邪侵袭,血脉寒凝,恐与治疗效果背道而驰。产后三泡组方几乎不使用热性药,原因是产妇产后阴道受损,湿邪留滞,伤口易诱发炎症,若此特殊时期使用热性药物,会导致湿热邪气蕴积,出现产后发热、大汗淋漓等症状。因此,偏重使用温性药与平性药,更有利于促进产后康复。药性的选择,临床上还须辨证选药,通过药物的偏性来调控平衡。

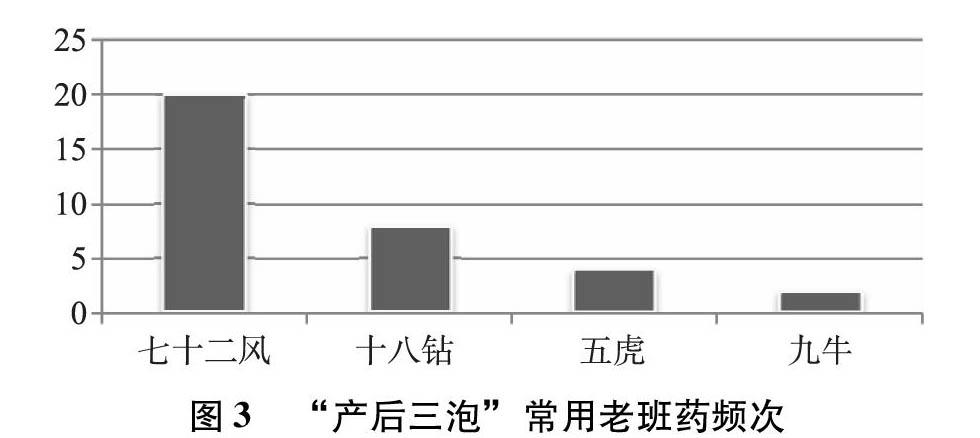

2.3 “产后三泡”常用老班药频次分析(图3) 瑶族老班药分类中,使用频次较高的依次是七十二风、十八钻、五虎、九牛。如图3所示。

在收集到的134味药物中,包括老班药34味,其中“七十二风”类药共出现20次,占58.82%,“十八钻”类出现8次,占23.53%,“五虎”类出现4次,占11.76%,“九牛”类出现2次,占5.88%。可见“七十二风”的使用频次最高。结合临床应用,对“产后三泡”常用老班药的频次数据分析,发现其原因在于产妇分娩后气血大亏,胞宫受损,须优先考虑补气活血、修复子宫。“风”类药效温和持久,因此风类用药频次最高,如九节风、半荷风、走马风、鸭仔风等;再辅以少量药效相对强烈的“钻”类药,如大钻、槟榔钻、小钻等;而产妇在分娩中造成的筋骨酸痛,则通过药效猛烈持久的“虎”类、“牛”类药以舒筋活络,常以入山虎、下山虎、黑九牛、青九牛等用作辅助药,且用药剂量宜小。由图3可看出,“风”药的使用频次显著高于其余三类药。究其原因,与妇女产后多虚有关。生产过程对机体造成的损伤需要分阶段调理。第一阶段即要充盈肢节、修复脏腑,故多用温和的“风”药。当产妇经过“风”药的调理,正气恢复到一定水平后,第二阶段即针对性治疗产妇各种痛症,故需要“钻”“虎”“牛”类药物以辅助治疗。由于临床上产妇的机体情况各不相同,但多以虚为主,故“风”药中温和补气的药物仍为首选,并贯穿始终。

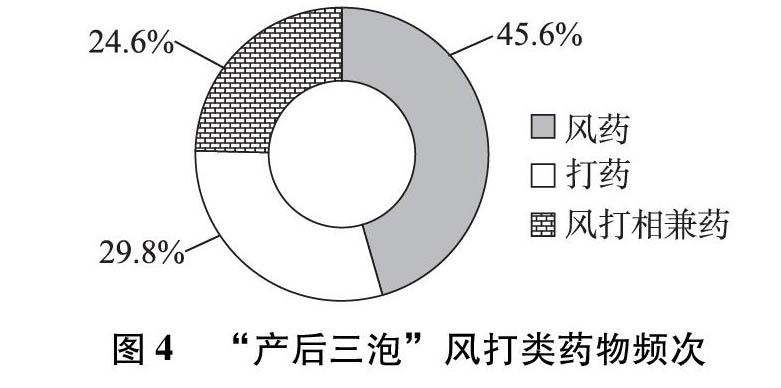

2.4 “产后三泡”风打类药物频次分析 风打类药分类中,使用频次较高的依次是风药、打药、风打相兼药。如图4所示。

在图4中,风药、打药、风打相兼药所占比分别为45.5%(61味)、29.9%(40味)、24.6%(33味)。妇女产后盈亏失衡,临床上多以产后机体亏损多见,出现头晕眼花、周身乏力、乳汁不下等症状。风类药物具有补气补血、调理脏腑功能等作用,对于产后机体“亏”的状态有较好的疗效。其特点之一为藤类药物的规律性使用,如鸡血藤、九龙藤、血风藤、松筋藤等,可舒筋通络、活血补气。另外,由于产后恶露瘀阻,毒邪不能排出体外,机体盈盛,出现肌肉酸痛、关节不利等症状,故需用打药以消盈补虚、消肿止痛。常选用药效强烈的黑九牛、入山虎等药物。产妇刚结束生产,机体较难立即恢复稳定的盈亏平衡状态,但急需达到的是盈亏的动态平衡。大钻擅行气止痛、消肿解毒;走马胎为常用跌打药,祛风活血,强壮筋骨。加大钻、走马胎此类风打相兼药,既能补亏症之不足,又能消盈症之有余,调和风药和打药之药性偏颇,使机体在盈亏转换间达到动态平衡。

3 讨论

3.1 功效频次分析 通过对比归纳,可得知在药物功效的选择上,偏向于祛风除湿。瑶族地区多山多雨,湿气萦绕,加之外出劳作常遭风吹雨淋,寒湿外邪入侵,湿淫壅盛,故药浴中常加入祛风湿药,如大钻、半枫荷、九龙藤、入山虎等;产后体虚,外感寒湿,湿盈则生痹,加之恶露不出、血块淤积,引起身体疼痛,俗称“产后身痛”。“产后身痛”又名产后遍身疼痛、产后关节痛、产后痹证,是指产妇在产褥期内,出现肢体或关节酸楚疼痛、麻木、关节活动不利,甚者关节肿胀等症状,是妇女产后的常见病[5]。瑶族善治痛症,常加入强利筋骨的药物,如鸡血藤、走马胎、桑寄生等。妇女产后阴道留下创痕,若不及时清理恶露,极可能出现感染。故常加入九節风、鸭仔风等活血化瘀药,用以排脓化腐、引邪外出。产妇经历了紧张的生产过程后,百节空虚,为使机体尽快恢复产前状态,还必加入补虚药,如五指牛奶等。在用药的过程中,瑶医根据机体的盈亏状态来决定药物的配伍,注意不同药物之间的功效的互补与制衡:不伤及产妇身体之根本,不因邪盛而攻伐太过;亦不因体虚补益过甚,以至于过犹不及。

“产后三泡”虽在瑶族地区家家户户有不同配方,但在整理过程中我们归纳了常用药和特色用药。常用药如鸡血藤、九节风、艾叶等,这类药具有活血化瘀、祛风寒湿之效,对妇女产后祛风散寒、补益气血作用显著;特色用药多具有地域性,常见如一身保暖、黄花倒水莲、地雷等。一身保暖又名“保暖风”,功效舒筋活络,消肿止痛,主要用于治疗产后毒盈盛导致的恶露瘀阻、肢节疼痛;黄花倒水莲为补气药,偏于补益气血,强壮筋骨,主要用于气血亏损导致的头晕、乏力诸症。两者均为产于大瑶山山脉的道地药材,合用利于机体达到与周围环境及机体脏腑之间的盈亏平衡状态,加速产后身体的恢复。地雷为活血止痛药,能抗菌消炎,用于预防产后伤口导致的感染及炎症,亦有镇痛安神之效,可缓解妇女生产后的疼痛,是恭城瑶族聚居地区的特色用药。

3.2 药性频次分析 数据研究发现,药浴中使用温性及平性药物居多。其原因分析如下:温性药物一般具有温里散寒、助阳补气等作用,可以驱散风寒、益气养血、温补肾阳,常用于阴证、寒证的治疗。产妇经历了分娩这一耗气耗血的过程后,身体异常虚弱,各器官发生了很大变化,关节逐渐闭合,使得寒湿聚积于体内。这些风寒湿邪如不能及时排出体外,会严重影响身体的正常恢复,造成产后头痛、腰痛及关节痛等诸多后遗症。温性药物的使用,可助机体调理脏腑,驱散风寒。而平性药物寒、热之性不甚明显,其作用具有双向适应性,即平性药可同时作用于寒热,或寒热均不明显的病症[6]。妇女产后易受各种邪气的侵扰,当出现难以辨别寒热的症状时,为保证用药不偏颇,造成寒热过盛,更宜选用平性药。故瑶族“产后三泡”常选用七十二风药和打药中的平性药为主,刚柔并济,风、打两类药物合理配伍,使补而不滞,祛邪而不伤正。

组方中选用少量的寒凉药物,目的在于制约大量温性药物之偏盛,维持机体的寒热平衡。但若是选择以寒凉药物调理为主,则容易导致子宫收缩或痉挛,不利于恶露排出。所以在女性产后的调理中甚少使用寒凉药物。不选用热性药物,是为了防止新产妇体内湿气在热性药及温水的作用下化为湿热之邪。且产妇体质虚弱,若此时用药偏热,易致虚火内生,不利于伤口恢复。妇女产后其本身的器官机能、物质代谢会发生巨大变化,这些都是用药过程中需要考虑的因素,尤其是产妇用药往往可直接或间接地使乳儿受到影响[7]。

3.3 常用老班药(即特色瑶药)频次分析 如图3所示,在收集到的老班药中,以七十二风、十八钻所占比例较高,五虎九牛类较低。“风”类药物善于活血调经,是作为产后药浴常用药材的主要原料;“钻”类药物有舒筋活络的功效,有助于药效的传递,在药浴中也常使用;而“虎”、“牛”两类药效猛烈持久,对于气血两亏的新产妇来说,无法短时间承受猛烈的攻伐,因此用量宜小。“风”类药中以九节风、半枫荷为例。当产妇药浴时,温水能够舒张血管,毛孔扩张,药液进入身体,通过血管经络遍布全身,加速发挥药效[3]。九节风主治跌打骨伤,可治产后腰痛等劳损诸症;半枫荷能活血消肿,二者相互配伍,可加快子宫的修复。临床上,药浴选用药物并不单一,常根据病情配伍使用。不同的药物发挥不同的药效,如抗感染、镇痛消炎、增强产妇免疫力等。其配伍规律始终围绕瑶医“盈亏平衡”的核心病机展开,以“风”类药物补益机体之不足,以“钻”类、“虎”类、“牛”类来消除邪毒之盈满。

3.4 “风打”类药物频次分析 由图4得知,风药的使用频次最高。其原因分析如下:风邪为六淫之首,是由四时气候变化失常,风气太过或不及而成。其致病广泛,外可伤及肌表经络,内可损及脏腑筋节。妇女产后机体盈亏失调,失于固守,腠理大开,风邪由皮肤入里,损及各脏腑经络。而临床上用“风药”较安全,毒副作用少。这也是风药占比例较高的原因之一。风药中又以鸡血藤、半枫荷的使用频次较高,分别占23.08%和15.39%;鸡血藤活血化瘀通络,半枫荷祛风除湿。两者合用,祛散风邪,活血通络,对产后类风湿诸症有良好的治疗效果。打药的使用频次仅次于风药,因“打者燥而急”[8],打药功能急峻,见效快,祛邪攻滞最佳。打药中又以九节风为常用药,占41.18%。九节风善于散瘀止痛、消肿解毒,用以治疗诸类风湿痹痛,肢体麻木。因其药效峻猛,故用量较风类药物少。“风打相兼药”气味辛温走窜,既能行气止痛、祛风除湿、舒筋活络,又能散瘀消肿,可用于病后虚弱、产后腹痛、产后风瘫等病的治疗。其中以大钻和钩藤使用频次较多,均占21.43%。风打类药物的辨证应用,是瑶医“风亏打盈”治疗原则的重要体现[9]。对于处在产后百体空虚的新产妇而言,选用风药更适宜恢复产妇体力;打药多为药性峻烈之品,对于有湿热壅盛、骨节酸痛、痈毒疔疮等症状,即机体处于盈满状态的治疗效果更佳。因此,在用药搭配上,风药和打药既互相制约又互为补充。

4 结论

总而言之,“产后三泡”是瑶族人民在长期的生活实践中总结出来的经验方,是瑶族妇女防治疾病的常用手段,目的在于促进妇女产后身体的恢复和提高免疫功能。但是,受到瑶族缺乏系统的文字记载以及秘方秘而不传的因素影响,大部分“产后三泡”的有效组方还未被充分挖掘。通过以上对“产后三泡”组方常用药物的药性、功效、应用等分析,得出的结论是:瑶族“产后三泡”治疗产后诸症,基于“盈消亏补”的原则,遵循温平并用、攻补兼施、风亏打盈治则,喜用风药,善用祛风湿药以散寒利湿,活血化瘀药以舒筋通络,辅以补虚药以调理气血,培补元气与活血化瘀貫穿始终。寒湿邪盛时,需要加以活血化瘀、祛风散寒、强筋健骨类药物;精气耗损、血道空虚时,需用调补气血、温中补虚的药。同时,本团队调查和研究发现,各地的瑶族用药各有特色。如,金秀地区的一身保暖、黄花倒水莲,以及恭城地区的地雷等药物使用,均带有一定的地域性和民族性。

参考文献

[1]蓝毓营.庞桶药浴在瑶医防治疾病中的运用[J].广西中医药,2014,37(1):44-45.

[2]李彤,唐农,秦胜军,等.实用瑶医学[M].北京:中国医药科技出版社,2005:53.

[3]李彤,陈浪,闫国跃,等.瑶医风打理论与组方用药浅析[J].中国中医药信息杂志,2011,18(4):3,112.

[4]王成梅,钟晓婷,李昭燕,等.瑶医“产后三泡”在产后病中的应用[J].广西医学,2018,40(22):2728-2730.

[5]水新华.产后身痛汤治疗产后身痛30例[J].中医临床研究,2012,4(4):173-174.

[6]穆兰澄,顾成娟,徐立鹏,等.平性药药性及应用特点[J].中医杂志,2017,58(1):23-26,45.

[7]农秀明,彭锦芳,王粤湘,等.妇产科疾病常用瑶药的规律探析[J].大众科技,2017,19(8):81-83.

[8]李彤,陈浪,闫国跃,等.瑶医“老班药”的历史沿革研究[J].中国民族医药杂志,2011,17(4):38-39.

[9]李彤.瑶医核心病机“盈亏平衡理论”初探[J].广西中医药,2011,34(3):43-44.

(收稿日期:2021-03-01 编辑:刘斌)