不同快速眼动睡眠行为障碍发生时间的帕金森病患者临床特征差异性分析

杨旭

本文价值:

本研究对比运动症状前/后发生睡眠行为障碍(RBD)的帕金森病(PD)患者临床特征,认为PD运动症状后发生RBD与认知损伤发生与进展有关,即PD运动症状后发生RBD可能是导致PD患者认知功能下降的因素之一。本研究的局限性在于:(1)没有评估PD患者嗅觉功能障碍与RBD之间的关系。在下一步研究中将对二者间关联进行分析进而从临床症状学角度评估PD患者由嗅觉通路顺行/沿脑干纤维束逆行进展的特征。(2)伴RBD的PD患者其RBD出现时间的不同是否意味着两个不同的临床与病理生理特征的独立事件也有待于进一步探讨。

快速眼动睡眠行为障碍(RBD)是帕金森病(PD)患者常见的非运动症状之一。RBD是以睡眠R期肌肉失弛缓(RSWA)和位相性肌肉活动增加并出现与梦境相关的异常运动即梦境演绎行为(DEB)为特征的睡眠障碍[1]。RBD被认为与包括PD在内的多种α-突触核蛋白神经变性疾病密切相关[1];约三分之一的PD患者存在RBD的临床症状[2];且RBD可能是PD患者运动功能、自主神经功能及认知功能损伤的风险因素之一[3];有研究表明伴有RBD的PD患者发展为痴呆的时间要短于快速眼动睡眠正常的PD患者[4];因此,RBD不仅是PD的临床前期症状,而且被认为是PD病情进展的因素之一。然而,RBD的不同出现时期与PD临床特征是否存在相关性目前尚未见报道。本研究对比运动症状前/后发生RBD的PD患者临床特征并进行差异性分析,探讨RBD发生时间与PD临床症状(运动症状、自主神经功能、精神障碍、睡眠障碍)的相关性。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2013年10月—2018年5月大连市友谊医院神经内科收治的PD患者136例,均参照神经内科运动障碍专科医师按照英国脑库帕金森病学会诊断标准[5]诊断。136例患者中男61例,女75例;平均年龄为(71.8±10.8)岁;PD平均发病时间为(7.0±6.6)年;Hoehn-Yahr(H-Y)分级:1级29 例,1.5级 46例,2级23例,2.5 级18例,3级15例,4级5例,其中早期(1~1.5级)75例、中晚期(2~4级)61例;包括为控制RBD症状口服氯硝西泮或褪黑素激动剂者各7例,文化程度均为初中以上。同期选取本院体检中心体检健康志愿者30例为对照组,男13例,女17例;平均年龄(72.0±8.7)岁;文化程度均为初中以上。对照组与PD组性别、年龄及文化程度比较,差异无统计学意义(t年龄=0.038,P年龄=0.821;χ2性别=0.115,P性别=0.664)。PD组患者纳入标准:符合相应临床诊断标准[5];H-Y分级为1~4级;影像学检查排除脑梗死、颅内肿瘤等;无严重心、肝、肺、肾等内科疾病。对照组纳入标准:无中枢神经系统疾病及严重内科疾病。排除标准:(1)近期服用抗抑郁药物;(2)存在明确精神疾病病史及其他系统性疾病(维生素缺乏、甲状腺功能减退、肝肾功能不全,严重的呼吸衰竭、心力衰竭、心律失常及急性心肌梗死患者等);(3)存在严重视力、听力及言语功能障碍或肢体残障无法配合检查;(4)文化水平过低或文盲,无法配合完成神经心理测评。研究对象均自愿参与研究并签署知情同意书,本研究获得大连市友谊医院伦理委员会批准。

1.2 研究方法

1.2.1 RBD诊断 睡眠障碍专科医师与所有研究对象及其伴侣(或了解病情的家属)进行会面,系统询问睡眠情况,重点是睡梦中出现的肢体行为和/或睡梦中发出的声音,还包括梦的内容细节和RBD症状的开始时间,依据美国睡眠医学会国际睡眠障碍性疾病分类-Ⅲ(ICSD-Ⅲ)[1]中的相应标准诊断RBD。在本研究中RBD首发时间定义为多导睡眠检测(PSG)中存在RSWA的患者和/或他们的床上伴侣首次描述梦中发生肢体行为的时间。根据是否发生RBD将PD患者分为伴RBD组和不伴RBD组,根据RBD发生时间分为先发RBD亚组和后发RBD亚组。

1.2.2 帕金森病痴呆(PDD)诊断 在安静环境下对每位研究对象进行简易智能精神状态检查量表(MMSE)检测。如果PD患者MMSE评分低于25分或临床痴呆评定量表(CDR)得分≥1分,则根据2007年运动障碍协会特别工作组提出的诊断标准[6]诊断为PDD。

1.2.3 PSG 每位患者接受夜间PSG,测量变量如下:4通道头皮(C3、C4、O1、O2指对侧耳)脑电图(EEG)、眼动电图、肌电图(EMG)(颏下区、左下肢、右下肢)、热敏电阻口鼻气流、诱导性胸腹呼吸运动描记术、经皮氧饱和度描记术、心电图、夜间行为同步视频监控。睡眠分期是根据美国睡眠医学学会制定的标准进行评分[7]。在快速眼动睡眠中,存在颏下区时相性肌电活动〔在3 s微小周期的时限中包含超过4倍背景肌电活动的时相性抽搐)或颏下区紧张性肌电活动(超过30 s)周期的一半以上〕被用来确定RSWA的快速眼动睡眠阶段[7]。

1.2.4 直立性低血压(OH) 根据1996年美国自主神经科学学会(AAS)和美国神经病学会(AAN)的诊断标准[8],OH定义为在60°角倾斜10 min后,收缩压下降≥ 20 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)和 /或舒张压下降≥ 10 mm Hg。

1.2.5 PD运动症状评估 采用统一帕金森评定量表(UPDRS)[9]的第二部分和第三部分以及H-Y分级对PD组患者的运动症状(包括静止性震颤,肌强直,运动迟缓和姿势平衡障碍)进行评估。

1.3 观察指标 年龄、性别、PD发病的时长、H-Y分级、有无震颤、帕金森病症状偏侧性、多巴胺药物用量〔左旋多巴剂量当量(LEDs)〕、有无幻觉、有无OH、MMSE评分(27~30分:正常;<27分:认知功能障碍;其中21~26分,轻度;10~20分,中度;0~9分,重度。)以及是否存在痴呆。

1.4 统计学方法 应用SPSS 23.0软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,多组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用LSD-t检验;两组间比较采用成组t检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 分组情况 伴RBD组47例,其中男26例,女21例;平均年龄(73.1±7.3)岁。不伴RBD组89例,其中男35例,女54例;平均年龄(71.1±7.8)岁。RBD发病时间出现于PD发病前25年~PD发病后17年,平均间隔(8.2±4.0)年。先发RBD亚组9例,男6例,女3例;平均年龄(73.0±7.3)岁。后发RBD亚组38例,男20例,女18例;平均年龄(73.1±7.5)岁。

2.2 伴RBD组、不伴RBD组、对照组观察指标比较3组年龄、性别、震颤发生率、帕金森病症状偏侧性比较,差异无统计学意义(P>0.05)。3组PD病程、H-Y分级、LEDs、幻觉、OH、MMSE评分和痴呆发生率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。伴RBD组较不伴RBD组PD病程长,H-Y分级高,LEDs大,幻觉和OH发生率高,MMSE评分低,痴呆发生率高,差异有统计学意义(P<0.05)。伴RBD组和不伴RBD组幻觉、OH、痴呆比例高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。

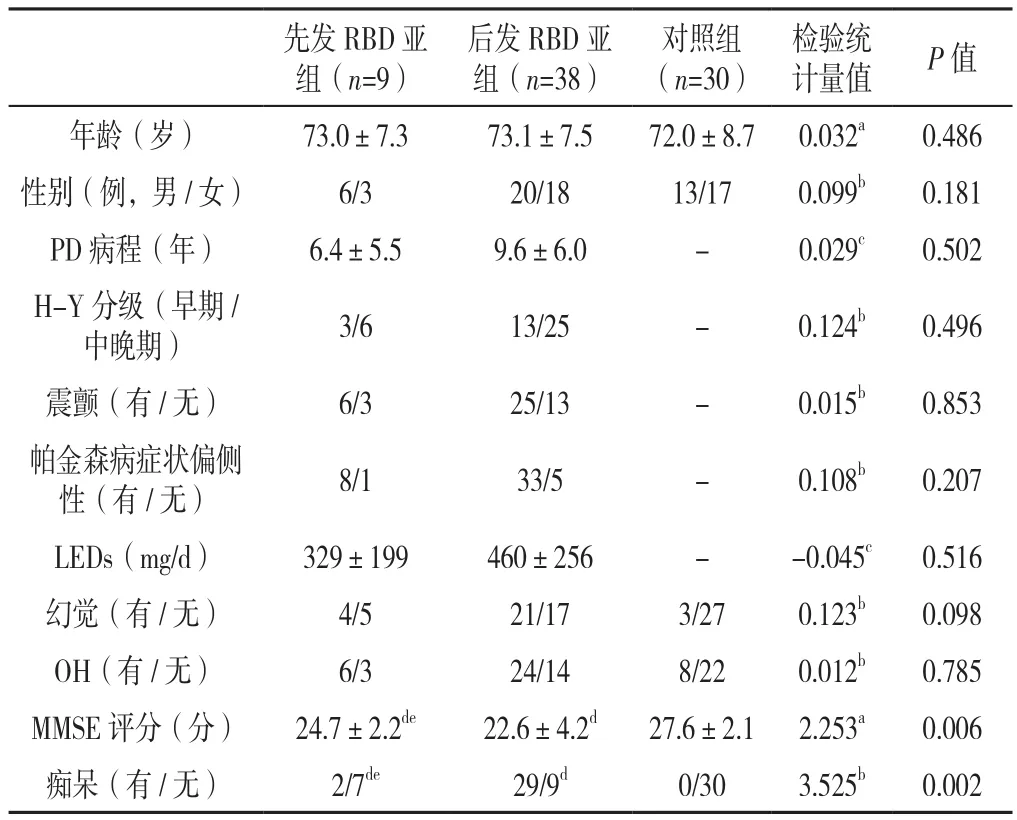

2.3 先发RBD亚组与后发RBD亚组、对照组观察指标比较 3组年龄、性别、PD病程、H-Y分级、震颤比例、帕金森症状偏侧性、LEDs、幻觉及OH比例比较,差异无统计学意义(P>0.05)。3组MMSE评分、痴呆比例比较,差异有统计学意义(P<0.05);后发RBD亚组较先发RBD亚组的MMSE评分下降、痴呆比例高,差异有统计学意义(P<0.05)。且与对照组相比,先发RBD亚组与后发RBD亚组MMSE评分低,痴呆比例高,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

表1 PD伴RBD组与PD不伴RBD组及对照组的临床特征Table 1 Clinical features of Parkinson's disease patients with and without rapid eye movement sleep behavior disorder and healthy controls

表2 先发RBD亚组、后发RBD亚组及对照组观察指标比较Table 2 Observed indicators in Parkinson's disease patients with rapid eye movement sleep behavior disorder before and after the onset of Parkinson's disease and healthy controls

3 讨论

PD是一种常见于中老年人的神经系统变性疾病,我国65岁以上人群患病率为1 700/10万,其起病隐匿,缓慢进展,严重影响患者生活质量与生存时间。PD主要病理改变包括黑质多巴胺能神经元及其他含色素的神经元大量变性坏死及残留的神经元胞质内出现路易小体,但引起黑质多巴胺能神经元变性坏死的病因及发病机制尚不明了。目前认为PD的发病机制与遗传,环境及神经系统老化等因素有关[10],为多因素交互作用条件下发病。PD临床表现主要为运动症状与非运动症状:运动症状主要表现为静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势平衡障碍等;非运动症状包括感觉障碍、睡眠障碍、自主神经功能障碍及精神障碍等。近年来,一些可先于运动症状发生的非运动症状逐渐引起学者关注。快速眼动 RBD是以RAWA和位相性肌肉活动增加并出现与梦境相关的异常运动即DEB为特征的睡眠障碍,1986年由SCHENCK等[11]首次描述,是PD患者最常见的睡眠障碍之一。RBD可以先于多种α-突触核蛋白病包括PD、多系统萎缩(MSA)、路易体痴呆(DLB)和单纯性自主神经功能障碍(PAF)的临床症状前出现,研究显示约80%甚至更多的原发性RBD患者最终发展为PD、MSA或DLB等神经系统变性疾病,MAHOWALD等[12]甚至提出RBD是α-突触核蛋白病的标志。近年来SHPRECHER等[13]研究发现RBD可出现于PD病程的任何时期,但并非全部进展为PD或α-突触核蛋白病的其他类型,提示即使个体机体内均存在路易小体的病理改变,但RBD在疾病发展过程中的表现仍呈多样性,可能是个体差异、所暴露环境,生活习惯等多种因素间相互作用的结果。虽然Braak假说[14]指出非运动症状可能与路易小体的形成相关,但其发病机制尚未知晓。伴RBD的PD患者常有更长的病程和更严重的运动和非运动症状;ROLINSKI等[15]发现RBD与嗜睡、抑郁、认知功能障碍相关。国内学者吴国平等[16]也发现伴RBD的中国汉族PD患者有更长的病程、更严重的嗅觉障碍与便秘存在,提示伴RBD的PD患者存在严重的自主神经功能减退。这些研究结果在一定程度上支持了以前的理论,即伴发RBD标志着更弥漫和更复杂的PD病程。因此RBD与PD等神经系统变性疾病的相互关系引起国际与国内相关领域学者的热切关注。本研究通过比较RBD的不同出现时间是否影响PD患者不同的临床特征将有助于明确RBD与PD的病理生理学机制及二者的准确关系。

在本研究中,伴RBD的 PD患者较不伴RBD的 PD患者有更严重的PD运动症状、自主神经功能障碍和认知障碍,这与SIXEL-DORING等[17]的报道一致,即RBD可加重PD患者包括运动症状与非运动症状的多种临床表现。ANANG等[18]也指出心血管自主功能障碍、RBD、辨色能力障碍、步态功能障碍是PD患者发生痴呆的危险因素。原因可能是伴有RBD的PD患者其病理性α-突触核蛋白更广泛的和进行性的侵犯邻近易感正常神经组织,进而出现相关责任脑区的临床表现,这些发现强调了早期干预对减少PD患者发展为痴呆的重要性,且美国运动障碍协会[19]最近也确定RBD是PD最重要的前驱症状之一。与之相比,还有部分PD患者在PD发病后即PD运动症状后出现RBD。本研究中,后发RBD亚组与先发RBD亚组在年龄、性别、PD发病时间、H-Y分级、LEDs、震颤比例、帕金森症状偏侧性、幻觉及OH比例方面无明显差异,但后发RBD亚组较先发RBD亚组的MMSE评分明显下降且进展为痴呆的比例更高,这部分PD患者即后发RBD组,认知损伤的严重程度及进展为痴呆的比例均高于先发RBD组,提示后发RBD可能是PD患者进展为痴呆的危险因素。FERRI等[20]对RBD发生时间与帕金森运动症状相关性分析的研究中发现PD发病后发生RBD的患者比PD发病前发生RBD的患者PD发病时间长、H-Y分级高、LEDs高。而本研究中显示两组患者在发病时长、H-Y分级及LEDs用量无显著性差异,即本研究结果与上述FERRI等[20]的研究结果不一致,可能是由于调查时间、地点及种族不同。而在NOMURA等[21]的研究中认为尽管两组PD运动症状的严重程度相似,但PD发病后发生RBD的患者比PD发病前发生RBD的患者有更严重的认知损害,本研究结果与之一致。PARKKINEN等[22]发现部分PD患者有不典型的病理改变,与BRAAK等[14]提出的PD病理进展模式不一致。这些发现支持PD病理进程可能存在较大的异质性。即PD后发生RBD的非典型性病理改变,可能比典型的Braak病理分级更严重。本研究中PD前发生RBD组患者可能与典型的Braak病理分期一致。而PD后发生RBD组患者存在不典型的Braak病理改变,可能与PD后发生RBD组具有更广泛分布于新皮质的路易小体或路易小体更快速地侵犯正常神经组织的能力有关。HAWKES等[23]认为PD的病理扩张可分为两个过程:一是由嗅觉通路顺行向前推进,另一个是沿脑干纤维束逆行推进。前者早期出现嗅觉功能障碍,后者早期出现自主神经功能障碍和RBD。病理进程的多样性可能导致伴RBD的PD患者运动症状发生时间与RBD发生时间的多样性。因此,这也解释了PD个体的PD病程时长与症状进展具有较明显的异质性。

综上所述,本研究认为伴RBD的PD患者较不伴RBD的PD患者临床症状(包括运动症状与非运动症状)更为严重;PD运动症状后发生RBD组较PD运动症状前发生RBD组痴呆发生率明显增高,MMSE评分显著降低,故认为PD运动症状后发生RBD与痴呆发生与进展有关,即PD后发生RBD可能是导致PD患者认知功能恶化的重要因素。

本文无利益冲突。