甘肃迷坝矽卡岩型铜矿成矿机理及模式研究

程昱辰

(甘肃省地质调查院,甘肃 兰州 730000)

1 区域地质背景

迷坝铜矿构造位置处于西秦岭南带北部近东西向印支期复杂褶皱带的东部,成矿区划属甘肃玛曲—陕西略阳区域成矿带的亚尔码—舟曲金、铜、铁、锰、磷成矿亚带。区域岩浆主要为印支期岩浆活动,迷坝一带的石英二长闪长岩体为区域内最大的岩基状侵入体,其岩浆作用与钨铜等多金属矿化关系非常密切;热接触变质与钨铜矿化关系密切,其影响范围较大,一般在岩体外围300~1 500 m之内,北东向、北西向断裂内一般形成宽数十米的动力变质带,变质岩为构造角砾岩、碎裂岩。

2 矿床地质

2.1 构造

区域地层展布特征显示出复式背型构造,本区位于背型构造核部,迭部组组成背型构造核心地层,舟曲组分布于迭部组两侧,总体构造线为北西西向。

2.2 岩浆岩

区内岩浆活动强烈,主要为印支期中酸性岩浆岩,其中规模较大的仅为迷坝岩体,其余中酸性小岩株、岩脉较为发育,岩株和岩脉的侵位均与断裂活动有关。迷坝岩体分布面积约240 km2,岩体从中心到边缘大致可分三个相带,中心相为灰白色中粒、中粗粒石英二长闪长岩,局部有粗粒含钾长石斑晶的钾长花岗岩。

3 矿体特征

3.1 矿化范围

已发现的迷坝式铜矿体分布在迷坝岩体外接触带。迷坝岩体与志留系的外接触带宽300~1 000 m,带内普遍发育大理岩化、矽卡岩化、角岩化及硅化蚀变,主要矿化有黄铜矿化、磁黄铁矿化、黄铁矿化及白钨矿化等。

3.2 矿体特征

矿区目前圈定矿体8个。均部分在岩体外接触带,尤其以西侧接触带相对集中。

CuW-4:矿体长度500 m,加权平均厚度为2.30 m。Cu平均品位 0.37%,WO3平均品位最高0.59%,Co 0.072%。

CuW-5:位于李家沟,产于岩体西侧外接触带部位,为铜钨矿体,受北西向断裂控制,含矿岩性为绿松石。Cu品位1.56%,WO30.3%,深部有变宽趋势。

Cu-6:位于绍沟,产于岩体西侧外接触带部位,矿体北端近东西向,后转为北西向,受断裂控制,沿断裂有石英二长闪长岩侵入。矿体长1 200 m,地表出露宽度0.3~4 m,平均厚度2.36 m。Cu品位0.2%~3.69%,平均品位 0.54%。TFe最高29.65%,Mn(软锰矿)17.97%~32.14%。

Cu-8矿体紧邻Cu-6西侧,地表宽0.3 m,Cu品位0.22%。

Cu-6矿体在斜深265~272 m间仅见铜矿化,Cu品位0.12%~0.13%。

以上已知矿体初步估算334类铜金属资源量8 412 t。

3.3 矿石类型及品级

铜矿石类型主要为矽卡岩型,其次有石英脉型、构造蚀变岩型等。

该类矿石多为铜钨矿,Cu品位一般0.2%~1.56%,WO3品位较高,一般0.08%~0.58%,局部最高可达1.08%;Mo含量0.003%~0.01%,Ni含量一般0.017%~0.032%。

石英脉型、绿松石型:目前发现较少,产于断裂带中,且地表氧化强烈。Cu含量为1.5%~3.6%之间。伴生WO3较高,一般在0.06%~0.3%,Au含量(0.1~0.2)×10-6,其他伴生元素Mo、Ni等含量低,一般小于0.003%。

构造蚀变岩型:矿石呈深灰色,多为角砾状,断裂蚀变带中部为断层泥质状,角砾成分有硅质岩、砂质板岩等,角砾呈次棱角状、粒度2 mm×2 mm~5 mm×10 mm。该类矿石严格分布于断裂矿化带内,与围岩多呈断层接触,界线清晰,局部沿断裂蚀变带边部有花岗闪长岩侵入。Cu品位较低,多为0.1%~0.4%之间。伴生组分WO3含量0.01%~0.05%,Au含量(0.1~0.2)×10-6,Ag含量一般(1~9)×10-6,Ni、Mo含量低,一般小于0.005%。

总体看,矿石中成矿元素Cu富集明显,Au、Ag等中低温元素虽有一定富集,但高温矿床伴生元素W富集明显,Mo、Ni等元素有富集趋势,说明矿床形成与迷坝岩体高温热液相关,并对地层中早期成矿元素进一步富集改造,W、Cu主要成矿物质来自花岗岩类形成过程中的岩浆热液携带矿物质。

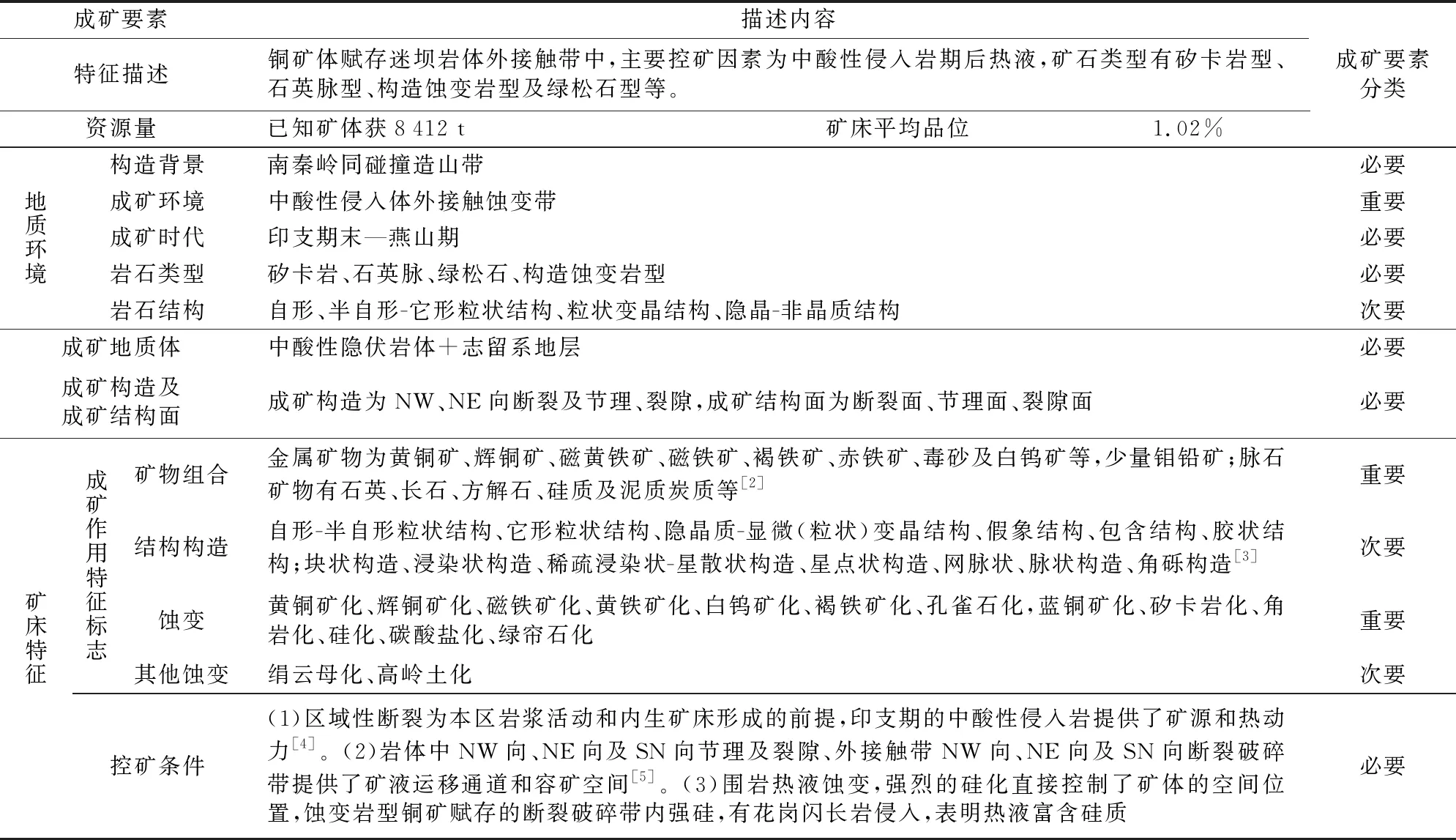

4 矿床成矿要素特征

4.1 大地构造背景

该矿床地处西秦岭南带北部,为近东西向印支期复杂褶皱带和北东向断裂带的复合部位,大地构造环境为同碰撞的陆缘造山带。

4.2 成矿环境

主要控矿构造:不同成矿部位控矿构造特征不同,岩体外接触带中蚀变岩型矿体主要受断层控制,岩体内铜矿化与岩体中节理、裂隙构造相关。

节理和裂隙多被石英或方解石充填成脉状,几组节理密集发育并相互交汇部位的岩石中硅化或碳酸盐化发育,灰岩中次级小断裂构造发育部位一般伴随矽卡岩化。

岩浆岩:迷坝岩体从内向外分三个相带[1]。岩体外接触带形成宽300~1 500 m的蚀变带,环绕岩体呈带状分布,岩体内接触带蚀变不发育。

岩石的SiO2在61.23%~71.44%,碱值NKA(Na2O+K2O)/NKA(Al2O3)为0.36~0.51,均小于0.9,属钙碱性系列;由铝饱和度AS(Al2O3)∶AS(Na2O+K2O+CaO)判别,属过铝质侵入岩系。岩石样品的铝碱比ANKC(Al2O3)/ANKC(Na2O+K2O+CaO)在1.07~1.11之间,该比值一般>1.1,结合岩石中副矿物主要为钛铁矿、独居石和石榴石综合分析,它们可能属S型花岗岩。

赋矿岩石特征:含矿建造为下志留统迭部组碳酸盐岩、硅质岩及石英脉,从建造地球化学特征看,岩石虽然在沉积阶段形成了铜、钒、金银等元素的初始堆积,但成矿元素仅再次富集形成了迷坝铜矿的伴生矿物组分,而矿体中铜主要来源于岩浆。迷坝铜矿中构造蚀变岩型铜矿赋存的断裂带中局部有花岗闪长岩侵入,矿石中硅化强烈,部分角砾被硅质胶结,说明该类型矿石成矿明显与热液活动有关。

4.3 成矿时代

迷坝铜矿主成矿时代为印支末期,其成矿要素见表1。

表1 迷坝式矽卡岩型铜矿成矿要素表

5 矿床成矿机理及模式

迷坝铜矿床的成矿机理及模式概括如下:印支期区域构造运动属强烈挤压过程,中酸性岩浆多次侵入,伴随同源岩浆不同分异阶段形成迷坝岩体3个相带侵入体。这一时期深部地壳熔融形成“岩浆” 经浅部陆壳混染,携带较丰富的W、Cu、Mo、Zn、Sn、Bi、Ag等成矿元素,为迷坝铜矿的形成提供了物源及热动力源条件。

大气降水沿裂隙带下渗入沿途岩体内热液水,与岩层中的变质水汇合,受后期岩浆或深部岩浆房加热并混入后期岩浆水形成地下热水循环。早期岩浆提供的成矿物质,经热水溶液不断循环又汲取岩层中成矿组分,在岩体外最终形成了富含Cu、W、Co、Mo、Zn、Au、Ag等成矿物质的热(卤)水。在岩体外围进一步交代围岩蚀变,局部地方形成“斑岩型” Cu-W或Cu-W-Co的矿体、矿胚;当热液贯入围岩的裂隙中产生“石英脉型”Cu矿化,则形成“脉型” Cu-W或Cu的矿体、矿胚;热液沿断裂带侵入时形成“构造蚀变岩型”Cu、W或Cu-W的矿体、矿胚。矿体表生氧化成矿阶段,形成褐铁矿、蓝铜矿、孔雀石、辉铜矿等氧化或次生硫化矿物。

6 结论

迷坝铜矿与岩体密切相关,岩体在上侵过程中从地壳带来了大量的钨铜等元素,在外接触带形成“斑岩型”、“热液交代蚀变型”铜矿等的复合型矿床。岩体外接触带的断裂和裂隙是矿区的主要容矿或微型容矿构造,矿体或主要的容矿围岩富含硅质或碳酸盐质组分,显示了矿床受构造、岩浆岩和热液控制的特征。