隧道穿越不良地质段加固措施优化及效果分析

李绍聪, 熊远勋, 熊雪辉, 龚加懂, 周小军, 张成良

(云南交投集团公路建设有限公司, 云南 昆明 650118)

0 引言

我国山地面积约占国土总面积的60%,由于我国地形地势的特点,在修建山岭隧道时,经常会穿越不良地质体,冲沟的存在致使围岩破碎、隧道埋深浅、地表有水流通过等,受围岩差、埋深浅、地表水等不良地质体的耦合作用影响,开挖扰动可能会引起坍塌、失稳、突水等不良地质灾害发生,对施工安全产生较大影响,严重影响施工进度、质量和安全[1-2]。因此,如何确保隧道安全、快速地穿越不良地质体是隧道施工的重点,也是施工的难点。

1 工程概况

本隧道为分离式隧道,设计时速80km/h,单幅全宽12m,净高5.0m,隧道高程介于1184.00~979.00m之间,相对高差205m,处于构造侵蚀地貌区,地形起伏较大,交通较为不便。隧道右幅起止桩号为K35+985~K38+797,长2812m,最大埋深约166m;隧道左幅起止桩号为ZK36+018~ZK38+772,长2754m,最大埋深约为168m。

2 隧道地质状况

隧道右幅YK37+260~YK37+480、左幅ZK37+240~ZK37+460段为冲沟发育区域,长度约220m。因冲沟的存在致使围岩破碎、谷底段隧道埋深浅,埋深最浅位置距离隧道洞顶标高不足25m,沟底有水流通过,水流受季节影响较大,冬春水流小、夏秋水流大。冲沟段现场地形见图1,结合冲沟段范围内220m地段围岩地勘资料,并采用综合物探的方法确定隧道冲沟段地质状况。

1) 隧道冲沟段围岩以全 — 强风化花岗岩为主,裂隙发育,裂隙多呈张开状,充填粉质粘土和角砾,岩体破碎、松散,粘聚力差,开挖后易产生掉块和塌方。

图1 冲沟现场地形图

2) 该段隧道地表周边大型冲沟发育,覆盖层较薄,地表水和基岩裂隙水易在此区域产生汇聚,富水性强。开挖扰动后裂隙水会向掌子面运移,隧道围岩破碎松散,泥岩含量高,易软化和泥化呈软塑状 — 流塑状。

3 处治方案选择

针对隧道冲沟不良地质段的处治措施可采用超前小导管注浆、管棚法、地表注浆3种处理方案,对比不同处治方案下围岩的应力和变形情况及处治效果,确定合理的处治方案。

3.1 超前小导管注浆

超前小导管注浆支护是指在隧道施工时,沿隧道纵向拱部的外轮廓线以一定的仰角向掌子面前方打入带泄浆孔的小导管,通过注浆填充土体孔隙,从而形成一定厚度的结合体,改善围岩的强度和稳定性[3-5]。它可以有效控制开挖引起的地表沉降、围岩变形和坍塌等,增强稳定性,超前小导管在起拱线以上120°范围内采用φ42 mm的小导管,长4.5m,环向间距40cm,外插角10°~15°,搭接长度为1m。超前小导管布置如图2所示。

图2 超前小导管布置

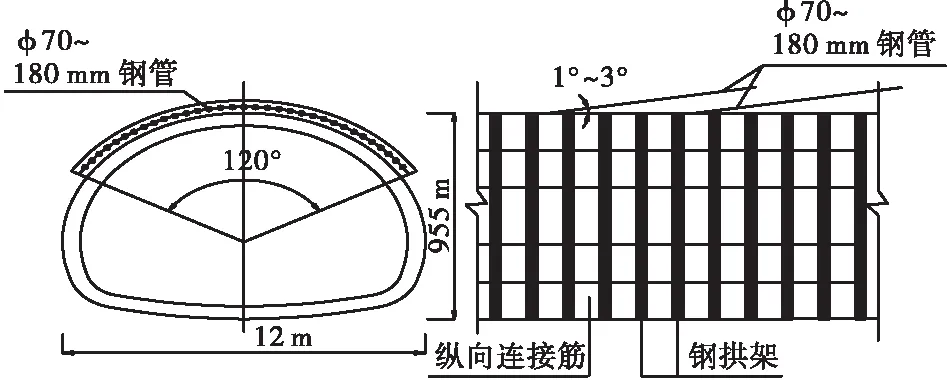

3.2 管棚法注浆

管棚法具有安全性高、支护距离长、施工速度快、施工周期短等优点,可与锚杆共同作用提高承载力,使拱顶形成伞形保护圈[6]。管棚施工时,管棚应与钢拱架配合使用,首先沿隧道开挖工作面的拱部,用φ110 mm水平钻呈扇形地向地层中钻一排孔眼。然后将钢管插入钻孔内形成管棚,环向间距为50cm,长度为12m,搭接长度为3m,外插角为1°~3°。管棚末端应搭设在钢拱架上并焊死。相邻两榀钢拱架间,应采用直径为22mm的钢筋作为受拉钢筋,拉筋的环向间距约为1m。沿钢架外缘环向每隔2m设置一道楔子,使其能立即承受围岩压力。管棚法布置如图3所示。

图3 管棚法布置

3.3 地表注浆

注浆法是通过在建筑物的岩土孔隙或裂隙中钻孔注浆来改善围岩物理力学性质的一种方法。地表注浆的主要作用是加固不良地质围岩,如围岩物理力学性质差、偏压、洞口段及浅埋段砂岩、类土质地层等[5]。采用φ110 mm垂直钻向地层中钻孔,然后将钢管插入钻孔内形成管桩,间距为100cm,拱顶外长以50cm为标准。地表注浆钻孔布置如图4所示。

a) 平行于隧道的剖面图

4 处治措施优化分析

由于软弱围岩没有明显的方向性且强度低,结构面的影响相对来说不显著,一般都可传递压应力和剪应力,因此可以作为各向同性的均匀连续体进行分析,弹性理论和弹塑性理论均适用于这类围岩[6-8]。在模拟分析中,选用摩尔-库伦弹塑性本构模型来模拟围岩。考虑超前支护加固效果时,采用地层-结构分析法能更好反映围岩与隧道结构协调变形情况,很好显示隧道结构和围岩共同受力与变形。应用MIDAS/GTS NX对隧道预留核心土环形台阶法进行施工过程数值分析。

为简化计算过程,并降低边界条件对计算的影响,单幅隧道模型左右边界自隧道中心线不少于5倍隧道半径,隧道模型水平方向宽度选取100m;模型下部边界距离隧道仰拱底部不少于3倍隧道高度,模型底部由隧道仰拱下部到模型边缘取40m,模型高度按照隧道冲沟段实际埋深取至地表。冲沟尺寸按照实际取值为30m×40m(高×宽),轴向长度40m,即最终模型尺寸为100 m×90 m×40 m(长×高×宽)。围岩及超前支护的材料参数见表1。

康复新液联合疮疡灵、明胶海绵对2型糖尿病患者阻生牙拔除术后干槽症发生的影响 …………………… 张则明等(4):516

表1 围岩及超前支护的材料参数材料密度ρ/kg·m-3 弹性模量E/MPa泊松比粘聚力c/MPa内摩擦角/(°)抗拉强度/MPa围岩1 800500.350.3271.21钢管7 850200 0000.3025.0——浆液2 4003000.3025.035—

采用超前小导管、管棚法、地表注浆3种注浆加固方案进行超前加固处治,其模拟方法如下。

超前小导管:选用直径为45mm、长度为4m的无缝钢管作为小导管。注浆孔排列成梅花形,孔径采用8m、间距120cm及不小于30cm的尾部长度。小导管环向间距设定为20~50cm、外插角采用角度为20°,100cm的纵向水平标准搭接长度。

管棚法:采用外径为150mm、长度为30m的热轧无缝钢管作导管,依据隧道开挖轮廓面的形状进行管棚的形状选择及导管的布置。导管环向间距取为50cm,并以3.0m的水平搭接长度。导管上的注浆孔布置为梅花形,其孔径选用12mm、间距选为20cm。钻孔外插角约为3°,孔眼间距约为30cm。

地表注浆: 采用直径为110 mrn的垂直钻向地层中钻孔,然后将钢管插入钻孔内形成管桩,间距为100cm,拱顶外长以50cm。

不同加固措施网格模型如图5。

a)未注浆加固模型>

4.1 隧道围岩变形位移场特征分析

通过数值分析,对比采用不同处治措施加固前后的拱顶和周边收敛的位移发现:加固后位移控制明显得到了改善,地表注浆对于控制岩体的变形最好,超前小导管产生的变形最大,管棚法其次。拱顶最终位移值为:未加固时155mm、超前小导管115mm、管棚法101mm、地表注浆法10mm;周边收敛位移为:未加固时87mm、超前小导管85mm、管棚法84mm、地表注浆法84mm。

4.2 隧道围岩应力场分布特征分析

通过数值分析,对比不同的处治措施加固前后的最大、最小主应力发现,加固后围岩的稳定性明显得到了改善,地表注浆对于控制岩体的变形和保证岩体的稳定性最好,超前小导管产生的应力最大,管棚法其次。最大主应力为: 未加固时2.39MPa、超前小导管2.31MPa、管棚法2.28MPa、地表注浆法2.25MPa;最小主应力为:未加固时0.93MPa、超前小导管0.89MPa、管棚法0.88MPa、地表注浆法0.86MPa。

4.3 隧道围岩加固效果分析

超前小导管、管棚法与地表注浆三者的机理相似,都是通过注浆孔向围岩的孔隙注入浆液,来改良围岩的物理力学性质,从而提高围岩的稳定性。在现场施工过程中,超前小导管和管棚法是搭配钢拱架形成骨架的作用;地表注浆通过向地表注浆来改变围岩的力学性质。三者所采用的加固理论是相同的,区别在于超前小导管和管棚法是在洞内掌子面前方进行加固,而地表注浆是在洞外对围岩加固。超前小导管和管棚法的区别在于插入的角度不同致使他们的受力方式发生了很大变化。在3种加固措施中地表注浆对于控制岩体的稳定和控制岩体的变形效果最好,相比其他2种方法其加固的范围大,隧道上覆围岩的岩体力学参数得到了整体提高。超前小导管受浆液扩散范围的限制其加固范围有限,但该方法成本低、操作方便,经比较采用超前双层小导管更为经济、实用。

5 隧道冲沟段现场处治措施及验证

5.1 隧道冲沟段不良地质段加固方案

经分析比较,隧道超前小导管加固方案操作简单、成本低,支护效果可以满足稳定性要求。根据现场使用情况,采用长度为4.5m的φ 42mm超前小导管,按1.2m循环实施,外插角度控制在10°~15°之间,搭接长度不小于2.0m,保证注浆加固质量,在冲沟段区域掌子面上方形成空间交叉的棚架作用,提高围岩自稳能力,防止松动破碎围岩滑落,避免局部坍塌。实际处治方案布置如图6所示。

a)超前小导管交叉棚架示意图

冲沟段采取超前小导管预支护后,采用预留核心土环形台阶法开挖支护技术,按照施工程序进行循环作业,临时仰拱结构在仰拱成环后应逐步拆除,二衬跟进施工。要求施工方法落实到位,严格控制超挖,从拱架制作与安装、锚杆锁定、挂网喷射混凝土等工艺细节上保证支护质量。要求采取多项措施防止围岩松弛,如采取预留变形量、减少短进尺扰动、逐榀开挖逐榀支护、素喷砼先封闭喷射滚凝土表面再立架支护,尽早成环仰拱并紧跟二衬等。

5.2 现场实施效果分析

5.2.1不良地质段施工的位移监测分析

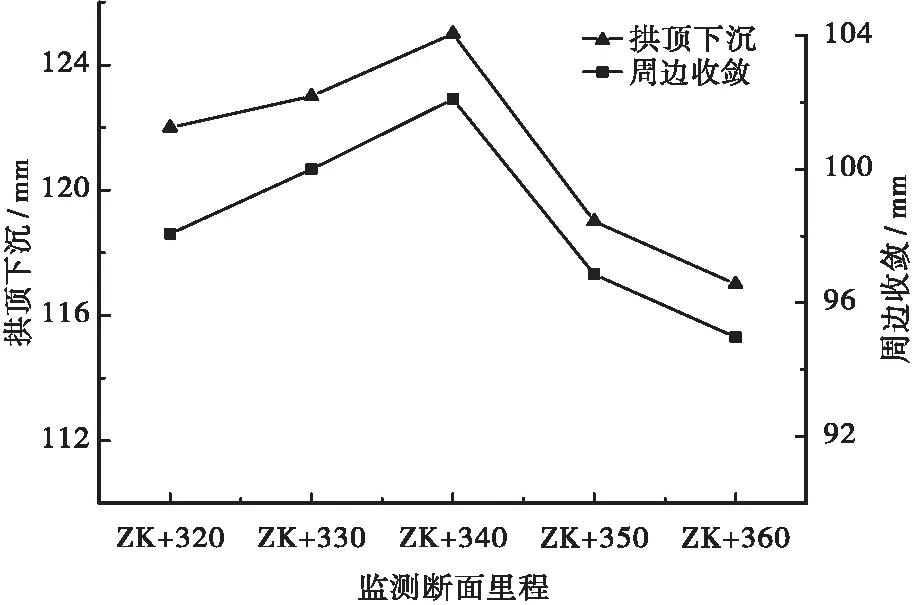

隧道不良地质段处治后的位移观测:拱顶沉降采用拓普康GTS-102N型全站仪,测量精度为1mm;周边收敛采用SL-2型机械式收敛仪,测量精度0.01mm。隧道不良地质段监测断面拱顶下沉和周边收敛最终累计变形监测变形曲线如图7所示。

图7 监测断面累计数据曲线

根据对隧道不良地质段典型断面拱顶下沉及周边收敛累计监测结果与数值模拟结果进行对比分析,可以得出:随着时间的推移,围岩的变形大致可分为急剧变形、缓慢变形、稳定收敛3个阶段;且随着开挖掌子面距离增大,围岩变形速率逐渐趋于零,最终趋于稳定。二者所反映的围岩变形规律相互验证表明,数值模拟具有较高的准确性,并有一定的应用与参考价值。从图7监测断面位移分析可以看出,当冲沟存在时,隧道埋深由深到浅变化,过冲沟段谷底后,又由浅到深变化,拱顶下沉和周边收敛也有不同程度的变化,在谷底位置围岩位移达到最大值,但均在规定的允许范围之内。

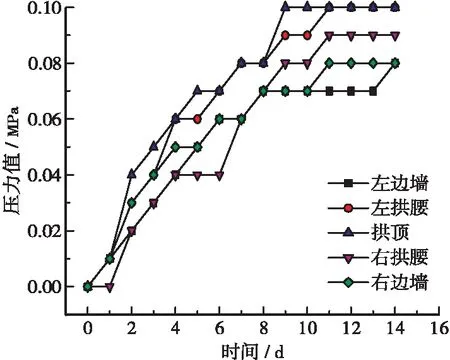

5.2.2不良地质段施工应力监测分析

通过埋设压力盒和应力计对不良地质段施工的围岩应力进行监测,冲沟段左幅监测断面选测项目应力随时间变化的关系曲线如图8所示,可以得出:随着隧道开挖,应力逐渐增大,开挖完成12d内,应力均有不同程度大幅增加,衬砌层间压力、钢筋轴力及砼应变均呈现快速增长趋势,随着围岩变形和支护结构的相互协调,12d后增加幅度缓慢,隧道支护力逐渐趋于稳定。支护层间最大压力出现在拱顶和左拱腰部位,最大值为0.10MPa。钢筋最大轴力出现在拱顶处,最大值为7.6kN;其次是右拱腰位置,为7.5kN。总体上隧道支护衬砌结构应力均远小于结构所能承受的力,通过采取一定加固处治措施后,有效地控制了隧道的支护应力,达到了安全施工目的。

a)衬砌层间压力

6 结论

以隧道冲沟不良地质段为背景,针对冲沟所致隧道浅埋、围岩破碎、地表水发育等特点,使用数值分析方法对不良地质段的加固措施进行优化分析,并对优化后的方案进行实施,埋设应力和位移测点对其稳定性和实施效果进行验证,得出以下结论:

1) 针对隧道不良地质段地形地质条件,提出采用超前小导管、管棚法、地表注浆等3种加固方案进行加固,利用数值分析方法对3种处治措施进行优化分析,结果表明:隧道通过采取不同的洞内外处治方案后,提高了隧道围岩的力学性能,进而增强了围岩的自稳能力,能有效保证隧道安全施工。通过技术经济比较,超前小导管支护具有简单、方便、成本低等特点。

2) 结合隧道不良地质段的特殊性,提出了现场实施方案及相应措施,并制定了现场监测方案,与数值模拟结果进行对比分析,得出本工程的数值计算结果与监测值相似,拟合度较高,可为类似工程提供借鉴。