长江经济带农业碳排放与经济增长的时空耦合关系

田 云 林子娟

(中南财经政法大学 工商管理学院,武汉 430073)

近年来,随着世界各国经济的快速发展,以二氧化碳为代表的温室气体排放量不断攀升,由此诱发了诸如冰川消融、海平面上升、极端天气盛行等一系列气候问题。而截至目前,中国已取代美国成为世界头号碳排放国,面临着巨大的减排任务。虽然二、三产业是导致碳排放产生的关键源头,但农业生产部门也是造成其数量持续增加的重要推手[1]。正是基于此,无论政府、社会还是学界都对农业碳排放问题形成了高度关注。其中,最近几年颁布的中共中央“一号文件”也多次强调要实现农业高质量发展、走绿色生态发展道路,而这与我们所倡导的农业生产低碳转型道路高度契合。在此背景下,为了更好地平衡农业绿色生态发展与经济发展之间的矛盾,厘清农业碳排放与其经济增长之间的相互关系就显得尤为重要。

有鉴于此,越来越多的学者开始围绕农业碳排放问题展开相关研究,并形成了以下4个主要研究领域,即农业碳排放现状特征及驱动因素分析[2-3]、农业碳排放效率测度及空间效应探究[4-5]、农业碳排放与其经济增长的互动关系探析[6]和农户农业低碳生产意愿与行为研究[7-8]等。其中,关于农业碳排放与其经济增长关系的探讨得到了学者们的广泛关注,如苏洋等[9]运用Tapio模型分析了新疆农牧业碳排放与其经济增长相互关系,发现二者呈现出“弱脱钩与扩张连接交替-弱脱钩平稳-强脱钩转型”的演进过程;颜廷武等[10]通过EKC检验发现,长期来看中国农业碳排放强度与农业经济强度之间呈现“倒N型”EKC关系且存在双拐点;黎孔清和马豆豆[11]则将富裕度、农业产业结构以及城镇化率纳入到了农业碳排放的分析框架中,测算表明它们都会对农业碳排放量变化产生显著影响。除此之外,还有不少学者以种植业[12]、畜牧业[13]和渔业[14]等不同产业部门为切入点,围绕其碳排放与经济增长之间的相互关系展开深度探讨。

由上述文献可知,目前关于农业碳排放与经济增长关系的探讨多以全国或者某一省市为研究对象,鲜有学者基于区域一体化视角展开分析,同时多数研究只立足于单一维度,整体分析稍显不足。而作为中国重点实施的“三大战略”之一,长江经济带横跨东、中、西部三大区域,包含上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11个省(市),所覆盖区域不仅人口数量多、经济总量大,更是中国重要的农业生产区,其农业增加值占到了全国的40%。2018年,中央明确提出长江经济带要坚持生态优先、绿色发展的基本理念,而推进农业生产低碳转型是践行这一理念的重要举措。有鉴于此,本研究尝试围绕长江经济带农业碳排放与经济增长的时空耦合关系展开深度剖析。具体而言,首先厘清该区域1993—2017年农业碳排放与农业经济发展的现状特征;而后综合运用耦合协调模型与Tapio脱钩模型系统探究二者间的相互关系及演化特征;最后立足于研究结论展开讨论,以期为其碳减排工作的顺利推进提供一定参考依据。

1 研究方法和数据来源

1.1 农业碳排放测算方法

考虑到林业的碳汇功能属性以及渔业碳排放测算所面临的现实困难,本研究参照Tian等[3]、闵继胜等[15]的相关研究成果,拟从以下3个方面完成农业碳排放测算体系的构建:1)农用物资投入及农田生产过程所产生的碳排放,主要涉及农药、化肥、农膜、农用柴油的使用以及农田灌溉的间接动力消耗;2)水稻在整个生长过程中所产生的甲烷(CH4)排放;3)牛、羊、马、驴、骡、骆驼、猪、家禽等牲畜由于自身肠道发酵以及对其粪便进行管理所产生的甲烷和氧化亚氮(N2O)排放。据此,构建农业碳排放计算公式如下:

Ct=∑Cit=∑Tit×αi

(1)

式中:Ct表示第t年农业碳排放总量,Cit指第t年第i类碳源的碳排放量,Tit指第t年第i类碳源的数量,αi指第i类碳源的碳排放系数。

1.2 耦合协调模型

耦合度是指两个或两个以上系统或要素相互作用且影响的程度[16],以此为基础形成的耦合协调模型能有效刻画多要素或多系统之间的耦合状况与协调发展水平。有鉴于此,本研究参考王剑等[17]、李建豹等[18]的相关研究,首先构建农业碳排放与其经济增长的耦合度模型如下所示:

(2)

式中:W为耦合度,X表示经济增长水平,在此通过人均农业增加值进行衡量;Y表示农业碳排放水平,通过人均农业碳排放量来体现。为了使耦合质量更为理想,以式(2)为基础构建耦合协调模型如下所示:

(3)

式中:A表示耦合协调度,S为两个系统整体水平的综合发展度,S=aX+bY,考虑到经济增长与农业碳排放重要程度通常一致,故a和b取值均为0.5;耦合协调度A∈[0,1],A越趋近于1,表明系统间协调发展状况越好。参考已有研究[17,19]可知,耦合协调度通常会被划分为5个等级,即0≤A<0.4为严重失调阶段,0.4≤A<0.5为初级失调阶段,0.5≤A<0.6为初级协调阶段,0.6≤A<0.8为良好协调阶段,0.8≤A≤1为优质协调阶段。鉴于该划分标准目前已得到较为广泛的认可,本研究也将延续这一思路。

1.3 Tapio脱钩模型

鉴于耦合协调模型更倾向于考察农业碳排放与经济系统间整体协调性的现实情形,为了确保研究更为深入,本研究尝试构建Tapio脱钩模型,用于分析农业碳排放变化对农业经济变化的敏感程度并明晰二者之间的脱钩状态。其模型具体构建如下:

(4)

式中:E为脱钩弹性,AC为人均农业碳排放,AGDP为人均农业增加值。脱钩弹性及脱钩程度分级如表1 所示。

表1 脱钩弹性及脱钩程度[13]Table 1 Decoupling elasticity and degree of decoupling

1.4 数据来源及处理

农业碳排放测算所涉及的原始数据、农业增加值均出自《中国农村统计年鉴》[20]与《中国统计年鉴》[21]。其中,除畜禽之外的各类碳源均以当年实际统计值为准,而牛、羊、生猪以及家禽的数量还需参照闵继胜等[15]所提供的方法进行适当调整。各类碳源所对应的碳排放系数主要出自IPCC以及Tian等[3]的相关研究。与此同时,考虑到价格波动的影响,本研究还将基于1993年不变价对各省市历年农业增加值进行调整。

2 结果与分析

2.1 农业碳排放与经济增长的时空特征分析

2.1.1农业碳排放与农业经济变化的时序演变特征

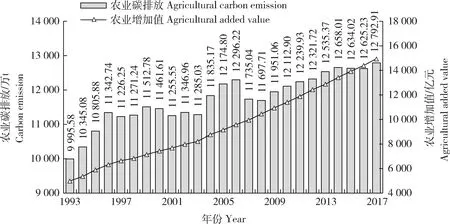

基于式(1)测算长江经济带1993—2017年的农业碳排放量,同时基于1993年不变价对这些年份的农业增加值进行调整,相关结果如图1所示。

图1 1993—2017年农业碳排放与农业增加值的变化情况Fig.1 Changes in agricultural carbon emissions and agricultural added value from 1993 to 2017

由图1可知,1993—2017年长江经济带农业碳排放量总体呈现波动上升趋势,由1993年的 9 995.58 万t增至2017年的12 792.91万t,累计增加了27.99%,年均递增1.03%。结合其演变特征大致可分为5个阶段:1993—1996年为第一阶段,农业碳排放量持续快速上升,由9 995.58万t迅速增至11 342.74万t,年平均增速达到了4.30%;可能的原因是,家庭联产承包责任制的进一步发展极大解放了农村生产力,有力推进了该阶段农业的迅猛发展,但同时也导致了温室气体排放量的增加。1996—2003年为第二阶段,农业碳排放量相对平稳甚至略有下降;随着中国城市化、工业化步伐加快,城乡收入差距逐步凸显,加之农民负担过重,其生产积极性受到较大影响,使得该阶段农业生产总体处于平稳态势,客观上也减少了温室气体排放。2003—2006年为第三阶段,农业碳排放量迅速增加;2004年中央“一号文件”再度聚焦于“三农”问题,加之“一减免三补贴”政策的逐步实施,极大激发了农民生产积极性,农业生产得到迅速恢复,由此也极大加剧了农业碳排放。2006—2008年为第四阶段,农业碳排放量持续下降;2007年“中央一号”文件强调要提高农业可持续发展能力,并鼓励发展循环农业和生态农业,加之畜牧业产业结构的优化与调整,客观促使碳排放量大幅减少;而2008年由于遭受全球金融危机,农业生产也受到一些冲击。2008—2017年为第五阶段,虽年际间存在一定起伏,但农业碳排放量总体处于缓慢上升态势;该阶段农业生产的持续增长使得农业碳排放量总体处于上升趋势,而农业产业结构的优化调整又在一定程度上抑制了其排放量的增加。相比农业碳排放量的波动起伏,整个考察期内长江经济带的农业增加值一直处于稳步上升趋势,由1993年的4 981.48亿元增至2017年的14 937.08亿元,累计增加了199.85%,年均递增4.68%。

2.1.2农业碳排放与农业经济变化的空间分异特征

为了更为直观地展现长江经济带农业碳排放与农业增加值在空间层面所表现出的差异,本研究以5年为一个时间段,将整个考察期划分为1993—1997年、1998—2002年、2003—2007年、2008—2012年以及2013—2017年等5个不同阶段。同时,考虑到各省(市)碳排放量差距较大,采用等间隔分类法可能导致类内存在较大差异,故选择自然间断点法将原始数据分为5个等级,由低至高依次为最低级、次低级、一般级、次高级与最高级,以确保类内差异最小。在此基础上,利用ArcGIS软件绘制相关结果如图2和3所示。

图2 1993—2017年长江经济带农业碳排放空间分布Fig.2 Spatial distribution of agricultural carbon emissions in the Yangtze River Economic Belt from 1993 to 2017

由图2可知,在整个考察期(1993—2017年)内,湖南省所产生的农业碳排放一直处于最高等级,主要源于它是整个长江经济带最为重要的农业生产省份之一且水稻种植规模极大,客观上导致了其农业碳排放处于较高水平。与之对应,上海市则一直处于最低等级,且排放规模还处于下降态势,由1993—1997年的合计633.45万t降至2013—2017年的441.00万t;究其原因,一方面源于其自身农地资源相对有限,农业生产规模较小,使得农业碳排放量要远低于其他省(市);另一方面则在于上海市作为中国第一大城市,二、三产业的蓬勃发展客观促使其由传统农业向绿色高效的现代都市农业转变,农业碳排放量由此大幅减少。综合来看,在1993—1997年和1998—2002年这2个时间段里,各省(市)农业碳排放虽然数量发生了变化,但所处等级却并未改变。2003—2007年,除上海市之外的其他各省(市)农业碳排放量相比前一阶段均呈现上升态势,所处等级仅江苏省发生变化,由最高级降至为次高级。2008—2012年,与上一阶段相比,不少省份农业碳排放量继续增加,其中4省(市)所处等级发生变化,即重庆市由最低级演变为次低级,云南、浙江省由次低级变为一般级,江西省由一般级变为次高级。2013—2017年间,多数省份农业碳排放量相比前一阶段有所增加,其中2省所处等级发生变化,即四川省由最高级降为次高级,而浙江省由一般级变回为次低级。

图3 1993—2017年长江经济带农业增加值空间分布Fig.3 Spatial distribution of agricultural added value in Yangtze River Economic Belt from 1993 to 2017

由图3可知,在整个考察期内,由于自身农业发展规模有限,上海市农业增加值一直处于最低级别,且总量呈现起伏波动状态;而四川、江苏情形正好相反,二地农业增加值一直处在最高等级,且总量呈现上升趋势。综合来看,1993—1997年间,四川、江苏、湖南等省的农业增加值相对较高,其中又以江苏最高,达到了5 364.17亿元;究其原因,可能由于江苏地处东部沿海思想相对开放,抓住了农产品流通体制与乡镇企业产权制度改革的政策红利,其农业生产向市场化快速迈进,乡镇企业迅速发展,农业增加值由此得到快速提升。1998—2002年间,所有省(市)农业增加值相比前一阶段都有一定程度提升且多个省(市)所处等级发生变化,其中湖北、安徽、浙江省由一般级变为次高级,江西省由次低级变为一般级,重庆市由次低级变为最低级。2003—2007年间,相比前一阶段除上海市外,其他省(市)农业增加值都呈现增加态势但增速明显放缓,而整体等级均未发生改变。2008—2012年间,绝大多数省份农业增加值继续增加,其中2省所处等级发生变化,即浙江由次高级变为一般级,江西由一般级变为次低级。2013—2017年间,与上一阶段相比除上海市外各省(市)农业增加值均有一定程度提升,但所处等级均未发生变化。

2.2 农业碳排放与农业经济增长的耦合协调度分析

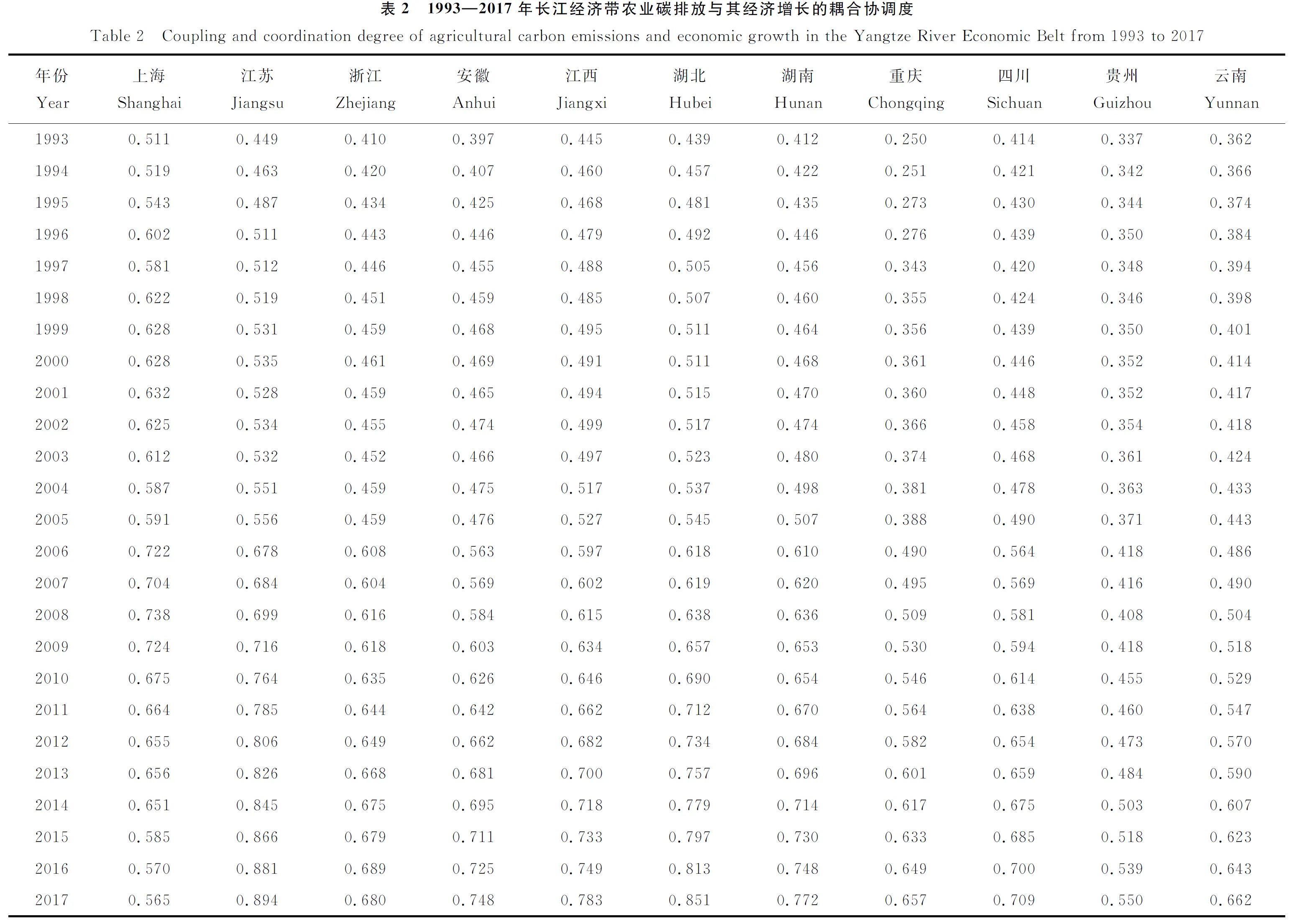

利用式(2)和(3)计算出1993—2017年长江经济带各省(市)农业碳排放与其经济增长的耦合协调度。

由表2可知,上海市耦合协调度在所有省市中起点最高为0.511,一开始即实现了初步协调;之后虽年际间存在一定波动起伏但总体上升趋势较为明显,并于2008年达到最大值0.738,表现出了良好协调态势;但自2009年开始基本处于持续下降趋势,并于2017年降至0.565,此时与其他省(市)相比仅略高于贵州省,再次回到了初步协调状态。就目前(即2017年)来看,江苏省耦合协调度最高,达到了0.894,处于优质协调状态;湖北、江西省紧随其后依次排在二、三位,分别处于优质协调和良好协调状态。与此对应,贵州省耦合协调水平最低,仅为0.550,仍仅处于初步协调阶段,但不同于上海市的强波动性特征,其耦合协调度除了在1997和1998年出现过短暂回落外,其他各年基本均呈上升态势,目前协调度较低更多地是源于其起步较差(1994年为严重失调状态)且后续农业发展速率偏慢。综合来看,整个长江经济带中,仅上海市表现出了“先升后降”的演变轨迹,其他各省(市)农业碳排放与经济增长的耦合协调度均呈现出了逐步上升趋势。

进一步剖析长江经济带区域内部差异发现,中游地区即湖北、湖南、江西、安徽等省份耦合协调度增长速率较快,且均于2017年达到最大值;下游地区即江苏、浙江、上海耦合协调度总体处于居中位置,虽3省(市)水平存在较大差异,但均值也达到了0.713;相比较而言,上游地区即四川、云南、重庆、贵州总体处于较低水平,4省(市)2017年耦合协调度的平均值仅为0.645。究其原因在于,长江经济带中游地区是中国重要的粮食产区,地形以平原为主且土壤较为肥沃,耕地、水资源丰富,农业劳动力充足,使得农业生产水平能保持逐步上升态势,而农业碳排放量虽未大幅增加但由于农村人口数量的逐步减少致使碳排放水平也呈现上升趋势,耦合协调度随之逐年增加。下游地区普遍农业发展基础较好且地理位置优越,有利于农业现代化、产业化进程的推进,并适宜于绿色农业、都市农业的发展,其中江苏、浙江省农业碳排放水平与经济发展均处于上升态势,一定程度上使得二者耦合协调度也上升较快。上游地区中的多数省份农业经济发展较为滞后,同时还面临着生态环境保护的压力,加之人均农业碳排放量一定程度上处于上升态势,客观上导致了耦合协调度提升较为缓慢。接下来,为了更为直观地展示长江经济带农业碳排放与经济增长之间耦合协调发展的差异情况,基于1993、1999、2005、2011以及2017年各省(市)的耦合协调度结果,并依据自然间断点法绘制相关结果如图4所示。

由图4不难发现,1993—2017年,长江经济带农业碳排放系统与经济系统的耦合协调状态基本实现了由整体失调向整体协调的转变,且以中游地区转变速率最快且最具稳定性,下游地区整体速率居中,仅上海市处于不断波动中;相对而言,上游地区转变较为缓慢。具体到不同节点年份,1993年,仅上海市达到初级协调,其余各省(市)均处于失调状态,其中安徽、重庆、贵州、云南等省(市)甚至处于严重失调阶段。1999年,情形发生较大变化,上海市率先转变为良好协调,江苏、湖北省达到初级协调,严重失调地区仅剩重庆市和贵州省,其余各省均为初级失调。2005年,相比1999年并无太大变化,仅湖南、江西省由初级失调演变为初级协调,上海市重回初级协调,中下游地区仅安徽、浙江省处于失调,而上游诸省(市)仍均处于失调状态。2011年,整体转变速率明显加快,中下游地区均实现良好协调,而上游地区也仅剩贵州省处于初级失调,余下3省(市)或演变为初级协调,或转变为良好协调。2017年,整个长江经济带各省(市)均达到协调状态,其中江苏、湖北省为优质协调,上海市、贵州省为初级协调,其他省(市)则均为良好协调。

图4 主要年份长江经济带农业碳排放与经济增长耦合协调度的空间分布Fig.4 Spatial distribution of the degree of coupling and coordination between agricultural carbon emissions and economic growth in the Yangtze River Economic Belt in major year

2.3 农业碳排放与农业经济增长的脱钩状态分析

由式(4)可以得到长江经济带各省(市)1994—2017年农业碳排放变化与农业经济增长之间的脱钩状态。

由表3可知,1994—2017年长江经济带各省(市)农业碳排放系统与农业经济系统间的脱钩状态以弱脱钩和强脱钩为主,表明在多数情形下农业经济增速都要明显快于农业碳排放增速且部分年份碳排放增速甚至为负。具体到各个区域又表现出了差异化特征:下游地区中,江苏、浙江两省脱钩状态较为稳定,除极个别年份表现出扩张连接、扩张负脱钩等不利情形外,其他各年均为强脱钩、弱脱钩;而上海市却多类脱钩形态并存且负脱钩存在较为普遍。中游地区中,各省情形较为接近,即以强脱钩、弱脱钩为主,仅在少数年份表现出扩张连接、衰退脱钩等形态,不过安徽、江西、湖北等3省却在2017年发生重大转折同时转变为扩张负脱钩,这可能归结于现代农业步伐的加快在短期内加剧了农业碳排放量。上游地区中,贵州省总体表现最为理想,除1998年为衰退脱钩外,其他各年均表现出强脱钩或者弱脱钩状态且前者占比更高,表明其近些年较好地处理了农业碳排放与经济增长之间的关系;云南省总体表现略逊于贵州省,除1999年为扩张负脱钩外,其他各年也均表现为强弱脱钩,但区别是其以弱脱钩为主且自2007年以来一直处于该状态之下;相比较而言,四川省、重庆市状况略差,其中前者在2000年之前更是数度表现出负脱钩状态,后者虽情形略好但也几度出现扩张负脱钩与扩张连接等不利脱钩状态,不过自2012年以来两省均表现为强脱钩或者弱脱钩,表明各自碳减排工作均取得了一定成效。

3 结论与讨论

通过本研究分析,主要得到以下几方面结论:

第一,1993—2017年长江经济带农业碳排放量总体呈现波动上升趋势,由1993年的9 995.58万t增长至2017年的12 792.91万t,年均递增1.03%;结合其演变特征可大致分为“持续快速上升”、“平稳略降”、“迅速增加”“持续下降”“缓慢上升”等5个阶段。农业增加值一直处于稳步上升趋势,由1993年的4 981.48亿元增至2017年的14 937.08亿元,年均递增4.68%。而具体到各个省(市),无论农业碳排放量还是农业增加值,多数地区都经历过等级演变,或由低到高,或由高到低,或高低反复;但少数地区诸如湖南、上海、四川、江苏省(市)等却在某一方面或者两方面(仅上海市)一直处于同一等级。

第二,1993—2017年长江经济带绝大多数省份农业碳排放系统与经济系统的耦合协调度呈现逐步上升趋势,仅上海市为例外。截止2017年,江苏省耦合协调度最高,达到了0.894,处于优质协调状态,湖北、江西省紧随其后依次排在二、三位;与此对应,贵州省耦合协调水平最低,仅为0.550,仍处于初步协调阶段。进一步剖析其内部差异发现,中游地区耦合协调度增长速率较快,且均于2017年达到最大值;下游地区耦合协调度总体处于居中位置,虽各自水平差异较大,但均值也达到了0.713;上游地区总体处于较低水平,所辖4省(市)耦合协调度均值仅为0.645。

第三,1994—2017年间长江经济带各省市农业碳排放系统与农业经济系统间的脱钩状态以弱脱钩和强脱钩为主,表明多数情形下农业经济增速都要明显快于农业碳排放增速且部分年份碳排放增速甚至为负。具体到各个区域又存在一定差异:下游地区中江苏、浙江省脱钩状态较为稳定而上海市却多种脱钩类型并存且负脱钩较为普遍。中游地区各省情形较为接近,以强弱脱钩为主,仅少数年份表现出扩张连接、衰退脱钩等不利形态。上游地区中贵州、云南省总体表现较为理想,绝大多数年份呈现强弱脱钩特征,而四川、重庆市(省)状况略差,数度出现负脱钩、扩张连接等不利脱钩状态。

本研究重点基于耦合和脱钩双重视角探索了长江经济带农业碳排放与其经济增长的关系及演化特征。研究结果显示,二者间的耦合协调程度正逐步提升,且以强脱钩和弱脱钩为主,总体呈现出了良好发展态势。但同时,研究也暴露出一定问题,如上中下游在各个方面都表现出了极大差异,具体表现为,上游地区除四川之外的其他各省(市)农业经济总体发展水平均较为落后,中游地区虽然农业经济发展处于较高水平但其碳排放处于居高不下状态,下游地区的上海市无论耦合协调度还是脱钩效应,总体表现都不甚理想。由此可见,长江经济带要想实现农业碳排放系统与其经济系统的脱耦以及稳定的强脱钩状态,理应根据不同地区所存在的问题制定差异化的应对策略。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)