异斑酷大蚕蛾幼虫、蛹和成虫的性别鉴定

张锦坤,胡可炎,张国祥,范凌华,林子杰,温秀军,马 涛*

(1.华南农业大学林学与风景园林学院,广东省森林植物种质创新与利用重点实验室,广州 510642; 2.增城区林业和园林局,广州 511300)

异斑酷大蚕蛾Criculavariabilis(Naumann & Löffler, 2010),隶属鳞翅目Lepidoptera大蚕蛾科Saturniidae小字大蚕蛾属Cricula,近期在广东省广州市增城区派潭镇大封门林场大量发生,严重危害各种阔叶树种的生长(陈刘生等,2019)。异斑酷大蚕蛾以食叶为害,严重时可造成寄主全枝枯死,在大封门林场主要危害中华润楠Machiluschinensis、樟树Cinnamomumcamphora、阴香C.burmanni、黧蒴Castanopsisfissa等植物,其中以中华润楠受害最为严重。

目前,已有研究者报道夜蛾科、螟蛾科、蝠蛾科、袋蛾科等鳞翅目害虫的雌雄蛹鉴别方法(张蒙等,2014;张媛媛等,2016;王岩等,2018;陈琦等,2019),异斑酷大蚕蛾的各虫态特征也有部分描述(陈刘生等,2019),但尚无报道该害虫各虫态雌雄的准确鉴定方法,特别是幼虫期性别的区分。本研究对雌雄异斑酷大蚕蛾末龄幼虫进行解剖,详细描述雌雄末龄幼虫生殖孔位于第8和第9腹节特征,进而寻找一种快速鉴定不同性别的蛹与成虫性别的方法。本研究结果将为基层林业工作人员和广大科研人员在野外快速准确识别不同虫态的雌雄个体提供了科学依据和理论方法,有利于明确该害虫在野外幼虫期的性比,监测林间种群动态,为后续防控提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 供试虫源及饲养方法

所用虫源采自广东省广州市增城区大封门森林公园(23°34′~23°37′N,113°44′~113°51′E),总面积为3 202.92 hm2。该林场为典型热带湿润季风气候,大部分植被属于次生林,虫害发生中心植被主要由中华润楠M.chinensis为主的樟科Lauraceae植物以及山茶科Theaceae、大戟科Euphorbiaceae、蔷薇科Rosaceae的植物组成。

在野外大量采集带有虫体的植物枝条,带回实验室暗室内进行饲养(温度26±1℃,相对湿度75%±5%,光周期L ∶D=12 h ∶12 h,其中光期19 ∶00-7 ∶00,暗期7 ∶00-19 ∶00),将幼虫分装在收纳箱内进行饲养,每天定时将做茧的幼虫挑出进行记录。

1.2 观察与验证方法

将挑出的虫茧剪开,在体视显微镜下观察蛹体的腹部末端第8-10节,并将区分好的雌雄蛹分别单独放置在网笼内并加以标记,待羽化后收集成虫再次进行观察与性别区分,以验证前期的结果。另取部分末龄幼虫,在其化蛹前区分雌雄并标记,结合上一步雌雄蛹的鉴定结果确定其化蛹后的性别,以此验证幼虫性别鉴定的准确性。实验共选取162头虫蛹与69头幼虫。

1.3 测量与数据分析

选取上述步骤后得到的雌雄蛹体各30头,使用游标卡尺测量裸蛹的蛹长与蛹宽(蛹体长度最大值与宽度最大值),同时使用万分之一分析天平测量蛹重,并用SPSS 22.0软件进行数据处理,将雌雄蛹的各项体征参数进行独立样本t检验。

2 结果与分析

2.1 虫蛹体型特征分析

通过观察异斑酷大蚕蛾蛹的特征后,发现雌雄蛹无论是在蛹长(t= -36.23,P= 0.008)、蛹宽(t= -30.18,P= 0.005)还是蛹重(t= -43.84,P= 0.000)上,都存在显著性差异(P<0.05)(表1),其中雄蛹的长宽比为2.34 ∶1。雌蛹的长宽比为2.44 ∶1。雄雌蛹长比为1 ∶1.35,蛹宽比为1 ∶1.29,蛹重比为1 ∶2.40,雌蛹体型稍大于雄蛹。

2.2 虫蛹外部特征对比

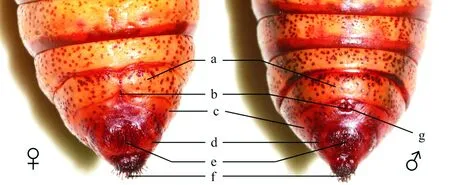

异斑酷大蚕蛾的蛹体为黄褐色,腹部颜色较深,腹部末端的臀棘15~23个。在体视显微镜下观察,其雌雄蛹形态特征区别明显(图1)。

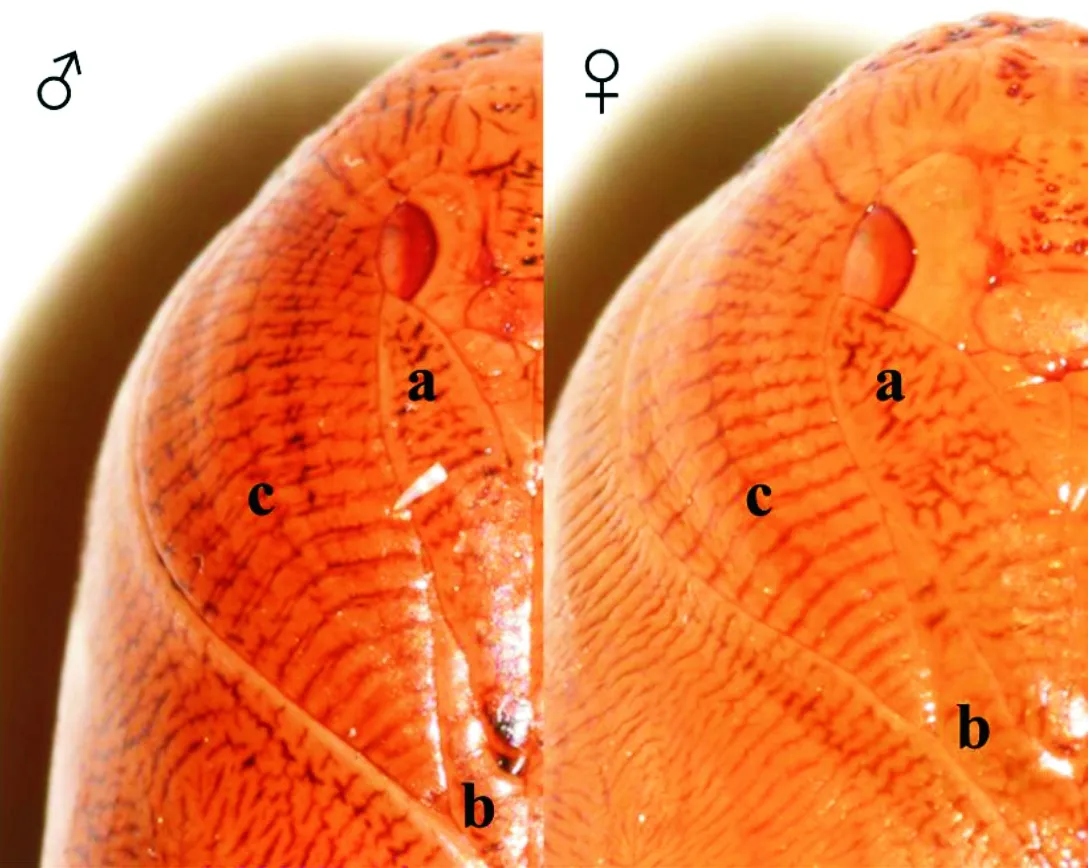

雌蛹的体型较大,触角不发达,鞭节主干处隆起不明显,前足与中足在蛹体表面所占区域的面积比例较雄蛹更大,复眼周围的头部区域所占比例也更大(图3),腹部第8腹节不愈合,第8和第9腹节上有一条黑色的生殖孔,且第9腹节无瘤状突起,腹部末端整体较圆润(图2)。而雄蛹的体型较小,触角发达,鞭节主干处有两道隆起,前足与中足等区域较小(图3),腹部第8腹节愈合,生殖孔位于第9腹节上,且生殖孔两侧具有瘤状突起,腹部末端整体较尖锐(图2)。

表1 异斑酷大蚕蛾虫蛹的体型数据

图1 异斑酷大蛋蛾雌雄蛹对比Fig.1 Pupae comparison between male and female of Cricula variabilis

图2 异斑酷大蚕蛾蛹的腹部细节Fig.2 Abdomen detail of Cricula variabilis pupae注:a,第8腹节;b,生殖孔(产卵孔);c,第9腹节;d,第10腹节;e,肛门;f,臀棘;g,瘤状突起。Note: a, The 8th abdominal segment; b, Genital pore (Oviporus); c, The 9th abdominal segment; d, The 10th abdominal segment; e, Anus; f, Hip thorn; g, Lump.

图3 异斑酷大蚕蛾蛹的头部细节Fig.3 Head detail of Cricula variabilis pupae注:a,前足;b,中足;c,触角。Note: a, Forefoot; b, Midfoot; c, Antenna.

2.3 虫蛹镜检验证与成虫形态区分

经统计,共鉴定162头虫蛹性别,其中有119头雄蛹,43头雌蛹。羽化的成虫共114头,鉴定准确率为100.00%。

在正常情况下,雌雄成虫形态差异明显,易于区分(图4)。雄成虫的体色多变,由黄褐、褐色到黑褐色过渡,触角羽状,翅展40~60 mm,腹部较小,前翅一般无透明斑或透明斑很小。而雌成虫的体色单一,多为红褐色,触角羽状但不发达,近丝状触角,翅展50~80 mm,初羽化雌蛾腹部膨大,随雌蛾产卵而慢慢变小,前翅通常有3个较大且连续排列的透明斑。

2.4 幼虫性别鉴定与验证

经大量观察,发现末龄幼虫的性别可以从头壳上的蜕裂线来区分,如图5所示,蜕裂线浅色区域较宽的为雌性,浅色区域较窄的为雄性,且雌性后唇基区域的颜色也较雄性更浅。将幼虫头部简化后形成图6幼虫头部特征模式图,显然,可以看出雌雄幼虫在蜕裂线上有着明显的性别差异。

经过初步鉴定,在69头幼虫中分出雌性24头,雄性45头,待羽化后对成虫验证发现准确率分别为100%和90.63%(表3)。

表2 异斑酷大蚕蛾雌雄蛹性别鉴定结果

图4 异斑酷大蚕蛾成虫Fig. 4 Cricula variabilis adults

表3 异斑酷大蚕蛾幼虫性别鉴定结果

图5 异斑酷大蚕蛾幼虫头部细节Fig.5 Head detail of Cricula variabilis larvae

图6 异斑酷大蚕蛾幼虫头部鉴别特征模式图Fig.6 Identification feature of the larval head of Cricula variabilis注:a,蜕裂线;b,额;c,后唇基。Note: a, Ecdysial line; b, Frons; c, Postclypeus.

3 结论与讨论

3.1 蛹的性别区分

本研究表明,通过观察异斑酷大蚕蛾蛹体的腹部末端第8和第9腹节来区分雌雄是一种准确且快速的方法。雌虫生殖孔位于第8和第9腹节,且第8腹节不愈合,雄虫生殖孔仅位于第9腹节上,且生殖孔两侧有瘤状突起。此外,还可以通过观察触角发达程度来区分雌雄蛹,雄性触角更发达且可以在蛹上观察到有两道隆起,雌蛹触角处仅有一道隆起。雌雄蛹在在蛹长、蛹宽、蛹重这3个体征参数上均有显著性差异,表现为雌蛹体型普遍大于雄蛹,但这3个体征参数的分布范围都有重叠。近几年来,已有报道黏虫Mythimnaseparate(陈琦等,2019)、阿尔泰蝠蛾Hepinlusaltaicola(王岩等,2018)、凤凰木夜蛾Pericymacruegeri(陆雪雷等,2017)等害虫的雌雄蛹鉴定方法,这些昆虫在蛹期性征上的差异均与异斑酷大蚕蛾的雌雄蛹类似,但是不同物种的雌雄蛹之间仍具有细微差异,像上述昆虫种类的雌雄蛹腹部分节明显;而麻楝蛀斑螟Hypsipylarobusta(马涛等,2013)、香梨优斑螟Euzopherapyriella(张蒙等,2014)、黑肾卷裙夜蛾Plecopteraoculata(刘怡等,2015)等昆虫雌蛹腹部末端第8、9、10腹节分节不明显。有些昆虫可以通过对体型数据的直接测量将雌雄蛹区分开,如喻浩等人对色季拉山的色季拉钩蝠蛾Thitarodessejilaensis、蒲氏钩蝠蛾T.pui的研究表明,蛹长度、宽度、厚度及蛹前后长度比值等体型参数可准确快速地辨别蛹的种类与性别(喻浩等,2015,2016),但是阿尔泰蝠蛾H.altaicola雌蛾无论在体长、体重、胸宽、腹宽等各项体征参数的分布范围都要高于雄蛾,却由于体征参数分布范围有重叠,所以不能通过测量体型数据将雌雄蛹区分开(王岩等,2018)。这也与本实验的异斑酷大蚕蛾的研究结果一致,雌蛾体型稍大于雄蛾,雌蛹蛹在各项体型特征上都有显著性差异(P<0.05),但是分布范围有重叠,因此在野外实践工作中,可以不破坏蛹室,通过体型粗略地区分雌雄,但是要得到准确的结果仍需直接观察蛹体。

3.2 幼虫的性别区分

鉴定幼虫性别的方法为观察末龄幼虫的腹部,有无即将发育成型的睾丸形成的气泡突或圆斑,此特征为雄性特有,若无则为雌性,如广州小斑螟Oligochroacantonella在腹部第5节有气泡突(文娟等,2016),苹果蠹蛾Cydiapomonella则是在第5腹节形成紫褐色“肾形”斑(冯丽凯等,2019),马尾松毛虫Dendrolimuspunctatus雄性幼虫在第9腹节所连接的附腺原基处有透明圆斑(徐世多等,1983)。而异斑酷大蚕蛾的幼虫体型差异较大,且取食量的差异也会使体表的颜色不一致,表现为由黄绿色到翠绿色的变化,深色的体表使得无法直接观察到卵巢睾丸等性征;经观察发现末龄幼虫的性别可以从头壳上的蜕裂线来区分,浅色面积较大的为雌性,浅色面积较小的为雄性。经验证,鉴定准确性高于90%,可应用于野外幼虫性别的快速识别与确定。

3.3 成虫的性别区分

由于异斑酷大蚕蛾成虫期雌雄差异较大,上文已有提到,在此不再赘述。值得注意的是,该害虫虽然雌雄差异明显,但是同种雄性存在多型现象,表现出种内性状差异大于种间差异等现象。而对于小字大蚕蛾属Cricula的其他物种,其雌雄成虫区分方法仍与异斑酷大蚕蛾一致,如危害阴香的小字大蚕蛾C.trifenestrata(阮甘棣和唐月兰,1986),其成虫触角、腹部、斑纹、颜色等差异使雌雄虫易于区别开。经陈刘生等人(2019)对成虫的解剖与DNA条形码数据等研究证实,确定危害增城区大封门森林公园阔叶树的种群均为异斑酷大蚕蛾,无其他近似物种。

3.4 总结

目前,对异斑酷大蚕蛾仍然缺乏的基础性研究。由于其主要以幼虫食叶为害,且化蛹后蛹室筑于树枝间易于观察,因此对幼虫期和蛹期的外观描述与性别鉴定就尤为重要。不同性别的异斑酷大蚕蛾在蛹的体型和外部特征上依然有较大的差异,今后对其他鳞翅目害虫的雌雄蛹的鉴定仍要结合实际。对于大部分鳞翅目害虫的幼虫鉴定,由于体色与体型的原因,无法直接观察到雄虫典型的圆斑,因此本研究也为这部分害虫的幼虫期性别鉴定提供了新的思路与方法,在异斑酷大蚕蛾早期爆发的野外调查时,即能确定该害虫野外种群幼虫期的性比,监测林间种群动态,更有效地制定防控策略。

——大蚕蛾