中国双向直接投资增长质量效应分解与指数测度

庞磊 朱彤

摘要:利用联合国贸易和发展会议(UNCTAD)数据库1979—2020年以及历年对外直接投资统计公报、各省(区、市)统计年鉴中国双向直接投资省际层面的面板数据,采用扩展的投资发展路径(IDP)模型以及门槛效应模型方法,构建中国外商直接投资(FDI)与对外直接投资(OFDI)联动发展的双向直接投资指数(TDI),进行中国双向直接投资增长质量效应分解与指数测度。结果表明,中国双向直接投资受到贸易开放度、经济结构、经济发展水平、技术水平、区域沿边的正向推动和环境规制的抑制;双向直接投资增长存在门槛效应,由“低门槛”向“高门槛”迈进,增长方式呈现由“高速度”向“高质量”转变的态势,双向直接投资增长效应存在区域差异,中部地区发展稳健,西南地区、西北地区呈现与东部地区、东北地区相似的发展态势。此外,通过对比分析“一带一路”倡议提出前后中国双向直接投资增长效应,发现“一带一路”倡议有效地推动了我国双向直接投资的发展进程。

关键词:经济增长;双向直接投资质量;技术创新;门槛效应

中图分类号:F752.7文献标识码:A文章编号:1007-8266(2021)11-0120-09

基金項目:国家社会科学基金项目“中国—中南半岛双向直接投资联动驱动产业动能转换实现机制研究”(20BJL050)

双向直接投资正逐步推动我国经济实现高质量发展,外商直接投资作为“外力”,对外直接投资作为“内力”,两者的有效互动能够实现产业结构与经济增长动力之间的转换。因此,我国应有选择、有目的地吸收外商直接投资(Foreign Direct In? vestment,FDI),同时引导对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment,OFDI),使“引进来”与“走出去”同频联动,实现我国经济高质量发展。现有文献多为外商直接投资或对外直接投资的单方面研究,缺乏通过双向直接投资联动的视角分析其对经济增长的驱动力,主要关注双向直接同组动因、区位选择、技术转移与技术溢出等问题,具体包括以下几个方面:

一是中国双向直接投资的动因研究。学者们对双向直接投资的动因进行了多维度的研究,认为企业“引进来”或“走出去”主要是为了获得自然资源[ 1 ]、先进技术[ 2 ]、规模经济[ 3 ]以及扩大企业国际化程度[ 4 ]和构建全球生产网络[ 5 ]等,其中,外商直接投资与对外直接投资的动因具有显著差异性,引进外商直接投资具有选择性与针对性。我国是具有完善产业链的“内力”强国,需要外商直接投资作为“外力”冲击,使得产业结构相互弥合,市场资源相互整合,经济增长高度融合,规模经济逐步形成,动力引擎实现切换,从而促进我国产业新旧动能实现本质转换。因此,我国需要依据国内产业格局与经济状态因地制宜,吸收外商直接投资。而对外直接投资因对象不同,目的也不同,“走出去”至发达国家主要以获得先进技术为目的,实现知识与技术双向传递,促进国内企业价值链提升[ 6 ];“走出去”至发展中国家主要以获得市场资源、关键生产要素为目的,提升母国产业竞争力[ 7 ]。

二是双向直接投资区位选择的影响因素研究。在全球范围内,企业通过“引进来”与“走出去”对生产、经营、销售进行区位选择,并对全球生产网络与价值链进行布局。有学者认为,影响外商直接投资和对外直接投资区位选择的主要因素包括企业异质性[ 8 ]、企业动机[ 9 ]、东道国与母国制度环境[ 10 ]、劳动力成本[ 11 ]、两国地理距离[ 12 ]等,故企业通过双向直接投资的方式构建全球生产网络,组织国内与国际生产时,将依据自身的类型与目的进行区位选择。在区位选择方面,外商直接投资与对外直接投资具有相似之处,二者均为企业生产全球化的外在表现。在微观企业层面,考虑成本与收益问题,企业更注重自身的需求动机、投资成本收益以及规模与能力等因素;在企业进行对外直接投资时,更多考虑东道国制度环境、文化距离、税收状况等重要因素,因此,双向直接投资空间分布与区位选择是企业的自选择效应,影响因素的差异来源于企业自身的异质性。

三是双向直接投资技术转移、技术溢出问题研究。双向直接投资促使母国企业与东道国企业的先进知识与技术相互融合,形成“1+1>2”的合作共赢发展格局。波斯纳(Posner)[ 13 ]于1961年创立了国际技术差距理论,阐述了母国与东道国跨国公司之间存在技术差距,导致技术在母国与东道国之间存在转移现象。麦克杜格尔(MacDou? gall)[ 14 ]于1960年首先引入了外商直接投资溢出效应的概念,通过对其研究发现,外商直接投资存在技术溢出效应。一部分学者参照外商直接投资技术溢出研究方法对对外直接投资逆向技术溢出进行研究。随后,大量学者对技术转移与技术溢出进行了研究,包括外商直接投资技术溢出与对外直接投资逆向技术溢出效应大小的影响因素[ 15 ]、传导机制[ 16 ]、度量方法[ 17 ]等方面,均在理论与实证角度分析与度量了双向直接投资技术转移程度高低与技术溢出效应大小,为我国企业“引进来”与“走出去”研究提供了理论与实践参考。

“一带一路”倡议提出以来,我国双向直接投资进入新时代,双向直接投资推动我国经济高质量发展[ 18 ],实现产业动能转变,产业结构优化[ 19-20 ],同时,双向直接投资增长由要素积累推动转变为技术创新驱动[ 21-22 ]。因此,研究新时代双向直接投资引领我国经济实现高质量增长,分解双向直接投资增长因素并对其进行测度,找出影响双向直接投资的内生机理,具有实践意义。已有文献集中于外商直接投资与对外直接投资整体对经济增长、出口、就业等方面的研究,主要分为以下两个方面:一是外商直接投资行业与地区总量对经济增长的影响;二是对外直接投资行业、地区与企业层面对经济发展的影响。上述研究均将外商直接投资与对外直接投资总量作为研究对象进行理论与实证分析,将二者结合起来考虑双向直接投资的增长效应,同时分解测度其影响程度方面的研究比较少见。此外,关于双向直接投资研究还包括投资绩效、投资风险、投资有效论与无效论等诸多方面。已有研究均集中于外商直接投资或对外直接投资其中一个方面,缺乏从联动的视角分析中国双向直接投资增长问题。本文基于双向直接投资联动效应,扩展邓宁(Dunning)[ 23 ]提出的投资发展路径理论(Investment Development Path Theo? ry,IDP)模型,对中国双向直接投资增长质量效应进行分解与测度,并考虑“引进来”与“走出去”相结合的经济增长效应,从贸易开放度、经济结构、经济发展水平、技术水平、环境规制、地区是否沿边等方面对其进行研究,直观观测影响双向直接投资增长质量的“黑箱”,为引导双向直接投资促进我国价值链重塑、生产网络重构,实现经济高质量发展提供具有针对性的建议与对策。

邓宁提出投资发展路径理论,并将一国或地区对外直接投资与吸收外商直接投资之间的差额定义为一国或地区的净对外直接投资。根据净对外直接投资数量可将直接投资分成五个发展阶段:第一阶段,外商直接投资与对外直接投资数额几乎为零,净对外直接投资额为零或者是接近于零的负数。由于处在该阶段的国家基本为欠发达及经济发展水平滞后的国家,缺乏吸引外商直接投资的经济、制度、环境等因素,同时也没有能力对外直接投资。第二阶段,外商直接投资与对外直接投资均处于上升状态,外商直接投资增速快于对外直接投资增速,国家或地区有一定能力吸引外商直接投资,并进行少量的对外直接投资,该阶段净对外直接投资差额仍旧为负。究其原因,主要是处于该阶段的国家或地区处于初级产业发展阶段,主要依靠国家开放政策、资源及廉价劳动力等因素吸引外商直接投资,并尝试少量的对外直接投资,外商直接投资数量大于对外直接投资数量,导致净对外直接投资额为负。第三阶段,外商直接投資增长速度放缓,对外直接投资增长速度加快,从规模上看,外商直接投资规模仍旧大于对外直接投资,净对外直接投资额为负。处于该阶段的国家或地区处于经济高速发展阶段,既有能力吸引外商直接投资,也有能力对外直接投资,在产业分布中有部分创新,能够“走出去”。此时,国家或地区资源及劳动力成本均有一定幅度的上升,外商直接投资增速放缓。第四阶段,对外直接投资与外商直接投资均处于增长状态,从增速角度看,对外直接投资高于外商直接投资;从规模角度看,对外直接投资超过了外商直接投资,净对外直接投资额为正。处于该阶段的国家或地区处于高收入阶段,接近发达国家水平。第五阶段,国家或地区拥有大量高质量的外商直接投资与对外直接投资,两者增速与规模不相上下,增长率处于稳定状态,净对外直接投资额围绕零值上下波动,处于该阶段的国家或地区为发达国家或地区。目前,中国正处于从第三阶段向第四阶段转变的过渡阶段。

根据扩展的投资发展路径理论分析可知,中国外商直接投资增长率下降,由注重数量的粗放式增长向注重质量的集约式增长转变。此外,随着“一带一路”倡议的提出,中国对外直接投资速度逐步加快。自2016年以来,我国对外直接投资超过外商直接投资,其中针对发达国家企业的海外并购及对发展中国家的绿地投资均有大幅增加,因此,我国双向直接投资由第三阶段向第四阶段过渡,实现净对外直接投资由负转正的增长阶段。中国双向直接投资正在由第三阶段“低门槛”过渡到第四阶段“高门槛”。据此,本文提出如下假设:

H1:中国双向直接投资发展由第三阶段向第四阶段过渡,净对外直接投资由负转正,双向直接投资存在门槛效应,并且从“低门槛”向“高门槛”迈进。

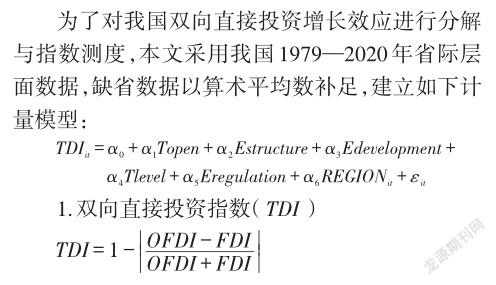

改革开放四十余年,中国经济发展动能逐步转变,经济增长实现由高速向中高速过渡与转变,经济发展质量不断提高。随着中国经济不断发展与完善,中国双向直接投资逐步形成新格局[ 24 ],依据现有理论,并结合中国实际,本文利用贸易开放度、经济发展水平、经济结构、技术发展水平、环境规制、地区是否沿边等指标对国民经济增长水平进行分解与测度[ 25-27 ],旨在测度各指标对双向直接投资影响程度。据此,本文提出如下假设:

H2:中国双向直接投资受到贸易开放度、经济发展水平、经济结构、技术发展水平、环境规制、地区沿边因素影响。其中,贸易开放度、经济发展水平、经济结构、技术发展水平、地区沿边对双向直接投资具有促进作用,而环境规制对其具有抑制作用。

基于中国双向直接投资假设分析,本文对中国双向直接投资增长效应分解与测度研究的影响因素列表,并依据张岳然等[ 10 ]、邸玉娜等[ 12 ]和冼国明等[ 19 ]的研究,预测各指标对中国双向直接投资增长的作用符号如表1所示。

从2013年我国提出“一带一路”倡议以来,对外直接投资(含企业海外并购与绿地投资)呈现迅速增长态势,2016年对外直接投资总额超越了外商直接投资总额,双向直接投资均呈现增长态势。然而,通过联合国贸易和发展会议(United Na? tions Conference on Trade and Development,UNC? TAD)数据库对我国外商直接投资与对外直接投资数据进行统计分析发现,对外直接投资的增长率远高于外商直接投资的增长率。究其原因,主要在于我国对于外商直接投资更注重“质量”而并非“数量”,我国对外商直接投资的政策在缩紧,审核更加严格,旨在引导外商直接投资进入我国绿色产业,包括绿色农业、绿色工业和绿色服务业,加之西方发达国家存在“产业空心化”的担忧,兴起了重塑制造业产业的浪潮,因此,我国外商直接投资增长放缓,质量逐步提高。同时,随着“一带一路”倡议的不断深入落实,我国对外直接投资迅速增长,企业海外并购与绿地投资从数量与金额上均有大幅提高,企业海外并购倾向于发达国家,而绿地投资倾向于“一带一路”沿线国家,我国既有技术的输出,也有高端技术的流入,使得我国制造业企业在价值链中的地位逐步提高,逐步走出价值链低端锁定的陷阱,形成了现有“两端在外,中间在内”的制造业格局。中国双向直接投资正在经历“重塑期”,将逐步实现投资路径优化与转变。据此,本文提出如下假设:

H3:“一带一路”倡议对中国双向直接投资路径发展具有催化作用,加速我国双向直接投资实现路径优化与转变。

因此,本文基于双向直接投资增长数量和增长率,扩展IDP理论以及已有文献,提出影响中国双向直接投资因素的假设,采用计量模型与实证检验方式对上述三个假设逐一进行验证。

(一)模型设定和指标构建

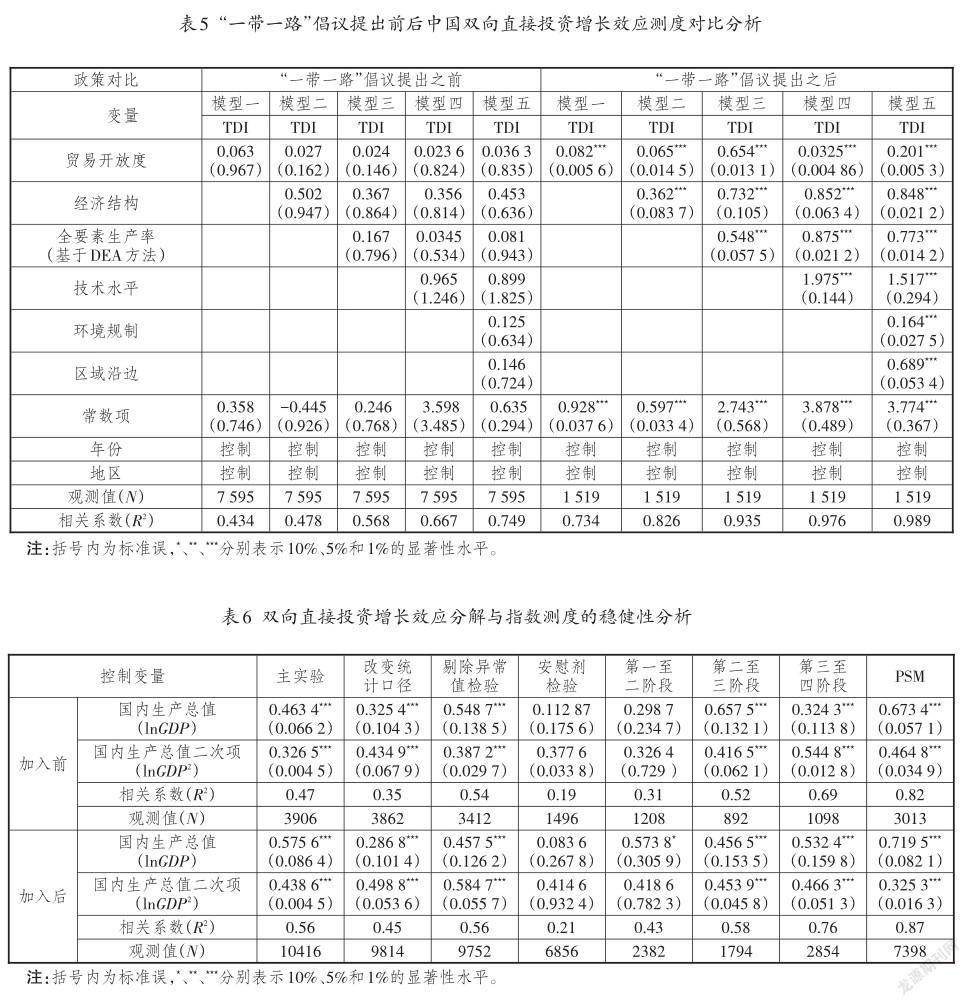

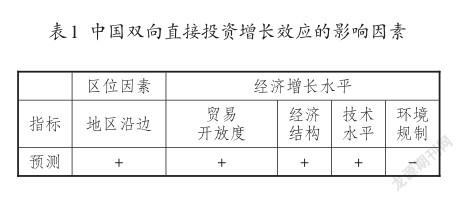

本文结合双向贸易指数,构建双向直接投资指数,该指数的范围是0到1的闭区间,当TDI=0时,该国或地区只有外商直接投资(FDI)或对外直接投资(OFDI),即FDI=0或OFDI=0;当TDI=1时,该国或地区对外直接投资与外商直接投资同时存在,且二者规模相等,因此,OFDI=FDI;当0 2.贸易开放度(Topen) 本文采用各省(区、市)进出口贸易总和与各省GDP之比衡量其贸易开放度,数据来源于国家统计局①。其中,进出口贸易总额以亿美元为单位,而各省GDP以人民币万元为单位,采用年终汇率将美元换算为人民币,统一口径计算贸易开放度指标。 3.经济结构(Estructure) 本文采用各省(区、市)第二、三产业增加值占GDP比重衡量经济结构,同时,采用第二产业与第三产业之比替代经济结构状态,对其进行了稳健性检验,数据来源于国家统计局。 4.经济发展水平(Edevelopment) 本文通过DEA-Malmquist方法对各省份全要素生产率(Total Factor Productivity,TFP)进行计算,以此衡量其经济发展水平,数据来源于各省份统计年鉴,本文对其整理并计算得出各省际层面全要素生产率数据。 5.技术水平(Tlevel) 本文采用我国历年全国科技经费投入统计公报(以下简称“公报”)中研发经费投入强度指数衡量各省(区、市)的技术水平,数据年份为1999—2017年,其中,1999—2008年公报仅给出各地研发经费投入总值,本文统计了各地区GDP总值,将二者比值作为衡量技术水平的数据,2009年公报数据给出了研发经费投入占GDP比重,2010—2019公报直接给出研发经费投入强度指数,2020年研发经费投入强度以2019年作为算术平均数,通过2018年与2020年研发投入强度指数加总推导得出。 6.环境规制(Eregulation) 本文参照沈坤荣等[ 28 ]、陈诗一等[ 29 ]的做法,对各省(区、市)工业SO2去除率、工业COD去除率、工业固体废物综合利用率、生活污水处理率和生活垃圾无害化处理率五个指标进行处理,得到环境规制指数。 7.区域沿边(REGIONit) 本文采用虚拟变量衡量区域是否沿边问题,若该省(区、市)沿边(含沿海),则沿边指标取1,否则取0。 (二)变量选取 本文采用双向直接投资指数作为被解释变量,将国内生产总值作为解释变量,控制年份和地區个体固定效应,分析中国双向直接投资增长的总体效应,同时引入贸易开放度、经济结构、经济发展水平(全要素生产率)、技术水平、环境规制以及区域沿边等指标测度中国双向直接投资增长的分解效应。 本文给出实证检验所需的变量描述性统计,包含双向直接投资指数、贸易开放度、经济结构、全要素生产率(基于OLS、DEA、Solow方法)、技术水平、环境规制、区域沿边以及回归中使用的全要素生产率对数值,如表2所示。 利用上述指标进行实证回归分析,其中数据包括我国31个省(区、市)(不包括港、澳、台地区)。 为分析中国双向投资发展水平及其发展阶段,检验中国双向直接投资的门槛效应,本文采用我国省际1979—2020年双向直接投资数据对其进行实证分析,回归结果如表3所示。 通过对我国双向直接投资净对外直接投资额(NI)分析发现,NI=OFDI-FDI的值由负转正,这表明我国双向直接投资由第三阶段进入到第四阶段,同时,通过对双向直接投资总体进行回归,发现各省份GDP总体水平对其双向直接投资增长具有促进作用。为分析门槛效应,本文将GDP数据平方,即引入国内生产总值的二次项,测度双向直接投资的门槛效应,其二次项系数由正(0.251)转负(-0.253),其二次函数图像先为“U型”,随后转变为“倒U型”。这说明我国省际层面双向直接投资逐步由“低门槛”向“高门槛”转变。由此可以看出,我国“一带一路”等开放倡议驱动双向直接投资实现路径转变,即FDI与OFDI向着总量攀升、质量提高、规模适度方向发展。随后,本文对双向直接投资进行分解测度,发现贸易开放度、经济结构、经济发展水平以及技术水平对双向直接投资发展均具有促进作用,其中技术水平对双向直接投资影响最为显著,技术水平提升有效促进了我国双向投资指数增长;TDI指数增大说明我国双向直接投资水平向发达国家靠近(承前分析TDI指数越趋近于1,则国家或地区双向直接投资水平越高)。双向直接投资与技术水平之间高度的显著性驱动我国双向直接投资由高速度转变为高质量的结果。同时,通过区域沿边(沿海)指标(REGION)的显著性分析,沿边(沿海)能否有效推动该地区的双向直接投资水平,研究发现地区沿边能够较好地推动该地区双向直接投资高质量发展。 本文对我国双向直接投资增长效应分省际分区域进行测度,即对东部地区、中部地区、西部地区和东北部地区进行回归分析。其中,为分析西部地区内部之间的差异,本文将西部地区分为西南地区(重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、广西壮族自治区)和西北地区(陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区),回归结果如表4所示。 通过分析可以看出,我国东部地区双向直接投资增长效应可归因于贸易开放度、经济结构、经济增长水平、技术水平、区域沿边或沿海的正向推动,同时,受到环境规制的抑制。而中部地区双向直接投资仅来源于贸易开放度、经济结构、经济增长水平以及技术水平,其中环境规制的作用并不显著,这说明中部地区双向直接投资并未受到环境规制的影响,其原因为中部地区吸引高质量外商直接投资难度较大,具有放松环境规制条件的可能性,中部地区亦缺乏高质量的对外直接投资。东北地区双向直接投资受到贸易开放度、经济结构、经济发展水平以及区域沿边等因素的推动以及环境规制的抑制,但未受到技术水平影响,其原因为东北地区处于新旧产业动能转换时期,新技术与动能并未替代原有旧动能(导致技术革新成本较高,技术水平落后),也未对东北地区双向直接投资起到促进作用。值得注意的是,西南地区双向直接投资增长效应与东部地区相似,各个指标对双向直接投资指数均呈现显著影响,而西北地区却呈现与东北地区相似的显著性,其中技术水平并未对双向直接投资产生显著影响。本文认为,西部地区呈现差异性发展主要源于产业布局、沿边开放程度与地域政策差异等因素,导致西部出现两极化发展现状,预期西南地区将在未来十年呈现高质量飞速发展,迎来“西南飞”现象。 根据“一带一路”倡议提出的时间及政策实施存在的时滞效应,本文将2014年定为时间分界线,对比分析时间节点前后中国双向直接投资的增长效应,并分别对我国双向直接投资影响因素进行分解测度。 通过回归分析发现,“一带一路”倡议提出后,我国双向直接投资指数受到贸易开放度、经济结构、经济发展水平、技术水平、区域沿边的正向推动(详见表5)。同时,受到环境规制的抑制。然而,在“一带一路”倡议提出前,我国双向直接投资并未显著受到上述因素影响,因此,“一带一路”倡议的提出有效地推动了我国对外直接投资,使得我国对外直接投资与外商直接投资匹配程度提高,双向直接投资由高速度发展转变为高质量发展。在“一带一路”倡议提出前,我国主要以吸引外商直接投资为主,主动对外直接投资处于起步阶段,二者匹配度较低,因而,双向直接投资并未显著受到上述因素影响。 为分析结果的稳健性,对我国双向直接投资增长效应指数测度进行了稳健性检验,结果如表6所示。 本文采用改变统计口径、剔除异常值,即略去残差大于5的样本、安慰剂检验以及分区域方式对模型进行稳健性分析,其中,安慰劑检验采用中国—中南半岛国家双向直接投资数据,通过检验发现,双向直接投资与上述各指标并无显著影响关系。随后,将样本分为四个阶段进行检验,发现第一阶段至第二阶段各省份GDP水平对双向直接投资TDI的影响不显著,第二阶段至第三阶段较为显著,第三阶段至第四阶段显著性较高。为排除模型可能存在的“混杂偏倚”和“选择性偏倚”,对模型进行倾向得分匹配(Propensity Score Matching,PSM)稳健性分析,发现除环境规制对双向直接投资指数具有抑制作用外,其余指标(贸易开放度、经济结构、经济发展水平、技术水平、区域沿边)均对双向直接投资指数具有促进作用。 (一)结论 本文通过对双向直接投资总体效应和分解效应进行实证研究,得出了中国双向直接投资总体上受到GDP的影响,存在门槛效应,并且双向直接投资正由“低门槛”向“高门槛”跨越,这说明我国双向直接投资由“高速度”增长逐步转变为“高质量”增长。随后,本文对双向直接投资的经济增长效应进行分析,发现我国双向直接投资受到贸易开放度、经济结构、经济发展水平、技术水平、区域沿边的正向推动,并受到环境规制的抑制。同时,本文对双向直接投资增长效应分区域进行了回归分析,发现中部地区双向直接投资呈现发展稳健的态势,而西南地区与东部地区相似,双向直接投资均受到上述指标的显著影响,西北地区呈现与东北地区相似的发展态势,其中,技术水平并未显著影响该地区双向直接投资。此外,本文通过研究“一带一路”政策对省际层面双向直接投资的影响,发现该政策有效地推动了双向直接投资的发展进程。 (二)对策建议 我国应持续贸易开放,优化经济结构与经济发展水平,加大各省(区、市)研发资金投入,进一步提高东部地区和西南地区的技术水平,切实转变新旧产业动能,加快西北地区与东北地区技术变革,以技术创新推动产业革新,驱动外商直接投资与对外直接投资稳步推进、高效发展,进而推动各省(区、市)双向直接投资高质量发展。 注释: ①详见https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103. 参考文献: [1]王灏,孙谦.后金融危机时期中国对外直接投资基本动因的变迁[J].中国流通经济,2018,32(7):93-102. [2]陈培如,冼国明.中国对外直接投资的逆向技术溢出效应——基于二元边际的视角[J].科研管理,2020,41(4):1-10. [3]邱立成,刘灿雷,杨德彬.中国对外投资企业具有更高的成本加成率吗——来自制造业企业的经验证据[J].国际贸易问题,2016(12):3-15. [4]吴冰,阎海峰,叶明珠.国际化动因、经验与进入模式的关系研究[J].科研管理,2016,37(12):105-113. [5]钟祖昌,张燕玲,孟凡超.一国对外直接投资网络构建对其全球价值链分工位置的影响研究——基于社会网络分析的视角[J].国际贸易问题,2021(3):93-108. [6]黄远浙,钟昌标,叶劲松,等.跨国投资与创新绩效——基于对外投资广度和深度视角的分析[J].经济研究,2021,56(1):138-154. [7]谭云清,翟森竞.关系嵌入、资源获取与中国OFDI企业国际化绩效[J].管理评论,2020,32(2):29-39. [8]赵云辉,陶克涛,李亚慧,等.中国企业对外直接投资区位选择——基于QCA方法的联动效应研究[J].中国工业经济,2020(11):118-136. [9]文余源,杨钰倩.投资动机、制度质量与中国对外直接投资区位选择[J].经济学家,2021(1):81-90. [10]张岳然,费瑾.双边投资协定、东道国制度环境与中国对外直接投资区位选择[J].世界经济与政治论坛,2020(6):116-141. [11]马光明.中国外向型劳动密集制造业对外直接投资区位选择研究[J].中央财经大学学报,2019(9):107-128. [12]邸玉娜,由林青.中国对一带一路国家的投资动因、距离因素与区位选择[J].中国软科学,2018(2):168-176. [13]POSNER M V.International trade and technical change [J]. Oxford economic paper,1961,26(2):325-327. [14]MACDOUGALL G D A.The benefits and costs of private investment from abroad:a theoretical approach [J].The Eco? nomic record,1960,36(73):13-35. [15]庞兰心,官建成,高峰.國际技术知识溢出效应及其影响因素研究[J].管理评论,2019,31(1):81-89. [16]李梅.国际R&D溢出与中国技术进步——基于FDI和OFDI传导机制的实证研究[J].科研管理,2012,33(4):86-92,130. [17]吴菲菲,李睿毓,黄鲁成,等.跨产业技术溢出识别与效应测度研究——以无人机技术为例[J].科学学与科学技术管理,2018,39(6):84-98. [18]周忠宝,邓莉,肖和录,等.外商直接投资对中国经济高质量发展的影响——基于Index DEA和面板分位回归的分析[J].中国管理科学,2020(8):91-12. [19]冼国明,肖琬君,杨芸.外资进入与产业结构升级:来自中国城市层面的经验证据[J].世界经济研究,2020(3):33-45,135-136. [20]朱益超.中国劳动生产率增长动能转换与机制创新研究[J].数量经济技术经济研究,2016,33(9):58-75. [21]冷艳丽,杜思正.双向直接投资的经济增长效应分析——来自中国数据的实证检验[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2017(1):88-98. [22]张宇,蒋殿春.双向跨境投资协调下的“收入漏出”与制造业技术结构升级[J].财贸经济,2021,42(4):130-148. [23] DUNNING J H.Explaining the international direct invest? ment position of countries:towards a dynamic or develop? mental approach [J].Weltwirtschaftliches archive,1981, 117(1):30-64. [24]郑江淮,宋建,张玉昌,等.中国经济增长新旧动能转换的进展评估[J].中国工业经济,2018(6):24-42. [25]王家庭,李艳旭,马洪福,等.中国制造业劳动生产率增长动能转换:资本驱动还是技术驱动[J].中国工业经济,2019(5):99-117. [26]李磊,冼国明,包群.“引进来”是否促进了“走出去”?——外商投资对中国企业对外直接投资的影响[J].经济研究,2018,53(3):142-156. [27]刘凤良,章潇萌.中国经济增长进程中的动能切换与结构转型[J].中国人民大学学报,2016,30(5):2-11. [28]沈坤荣,金刚,方娴.环境规制引起了污染就近转移吗?[J].经济研究,2017,52(5):44-59. [29]陈诗一,武英涛.环保税制改革与雾霾协同治理——基于治理边际成本的视角[J].学术月刊,2018,50(10):39-57,117. 责任编辑:嘉斌 Mass Effect Decomposition and Index Measurement of Two-way Direct Investment Growth in China ——An Empirical Study of China Based on Extended IDP Model PANG Lei1and ZHU Tong2 (1.School of Economics and Management,Yunnan Normal University,Kunming 650000,Yunnan,China;2.School of Economics,Nankai University,Tianjin 300071,China) Abstract:Based on the database of UNCTA from 1979 to 2020 and the historical data from statistics communique,and the provincial panel data of China’s two-way direct investment from 1979 to 2020,the authors adopt the IDP model and threshold method to formulate the two-way direct investment index (TDI),which is the result of the interactive development of China’s foreign direct investment (FDI) and outward foreign direct investment (OFDI),and carry out the quality effect decomposition and index measurement of two-way direct investment growth in China. It is found that:China’s two-way direct investment is positively affected by such factors as trade openness,economic structure,economic development level,technological level and area border,and restrained by environmental regulation;at the same time,there exists the threshold effect in China’s two-way direct investment,which is from the "covenant-lite" to the "high threshold",and from "high speed" to "high quality" growth;and there are regional differences in the growth effect of two-way direct investment,namely the growth is steady in the central region,while the growth in the southwest and northwest regions show similar trends with that in the east and northeast regions. In addition,comparing the growth effect before and after the Belt and Road Initiative (BRI),we can find that the BRI effectively promotes the development process of two-way direct investment in China. Key words:economic growth;quality of two-way direct investment;technological innovation;the threshold effect