基于沉管挤密法的湿陷性黄土地基加固效果分析

何子苗 薛 鹏 李松徽

(兰州交通大学土木工程学院,甘肃 兰州 730072)

0 引言

随着大批建筑从低层或多层向中高层建筑发展,由黄土地基湿陷量过大而引发的工程问题也引发了社会广泛的关注,我们国家对于黄土地基处理在国内外都处于领先的水平,但依旧有许多工程事故的发生是由于黄土地基处理不够完善所引起的。特别是对怎样更好的处理大厚度自重湿陷性黄土,仍存在着诸多问题等待更好的解决[1]。刘忠良[2]等人用素土挤密桩处理南水北调工程中的某黄土湿陷性地基,并将其与其他的湿陷性处理方案进行了一系列对比,发现素土挤密桩的经济性好,工期较短,而且对环境影响较少;王引平[3]对自重湿陷性黄土地基的处理则是结合了挤密桩法、强夯法、垫层法,试验结果表示运用多种处理方式同时处理,可以相对完善地解决黄土地基湿陷问题;何永强[4]基于圆孔扩张理论对挤密桩复合地基进行了数值模拟,分析了桩间土体的应力在成桩的过程中的变化机制,同时结合工程实际,探讨了素土挤密桩、灰土挤密桩、生石灰挤密桩复合地基的桩间挤密强度和整体复合地基的承载能力。

沉管挤密法被大量运用到湿陷性黄土地基加固处理中,是由于它具有装备简易、施工快速、承载能力高等特点。结合现场实际工程,采用MIDAS/GTS软件进行有限元模拟,对经沉管挤密法加固处理后的地基沉降量以及桩体位移进行对比分析,进而探讨在沉管挤密桩处理技术下,不同的桩间距所引起的复合地基加固效应。

1 项目依托工程

以兰州某大厚度回填黄土场地为研究对象,场地总面积为45 928.67 m2,地覆盖层厚度为46.0 m~49.0 m,场地类别为Ⅱ类,地下水埋偏深,且地下水位相对稳定,埋深分布34.00 m~46.1 m,对应的水位标高1 870.758 m~1 887.791 m,地下水随季节变化,枯水和丰水季节之间变化幅度在1 m~2 m之间。建筑用地湿陷等级判定为Ⅳ级,有分布不均匀的湿陷性填土、较大厚度的湿陷性黄土状粉土,极有可能发生严重的湿陷下沉。使用沉管挤密桩法对地基进行加固,可降低地基的湿陷性沉降,消除一定厚度的黄土湿陷性,提高复合地基的承载能力。

2 数值模拟模型

2.1 计算模型

采用有限元软件MIDAS/GTS对处理的复合地基进行数值模拟,从桩顶沉降量、桩身位移、地基周边沉降与受力情况和桩体应力等方面深入研究不同桩间距对沉管挤密桩的受力和沉降量得影响。对于土体的模拟分析,考虑到土体的弹塑性、非线性和流变性等性质,土体本构模型选择非线性材料的Mohr-Coulomb模型。采用的桩型是素土挤密桩,填土采用了增湿的素土作为桩体材料,分层压实,它的强度相对挤密后的土体来说要强很多,故而在土体破坏前不会发生破坏,所以对状体的模拟分析选用线性材料的弹性模型,见图1。

2.2 模型参数选择

内摩擦角以及粘聚力可依据王林浩的内摩擦角和粘聚力随含水率和干密度变化的线性趋势方程来进行估算。饱和重度由式(1)确定:

(1)

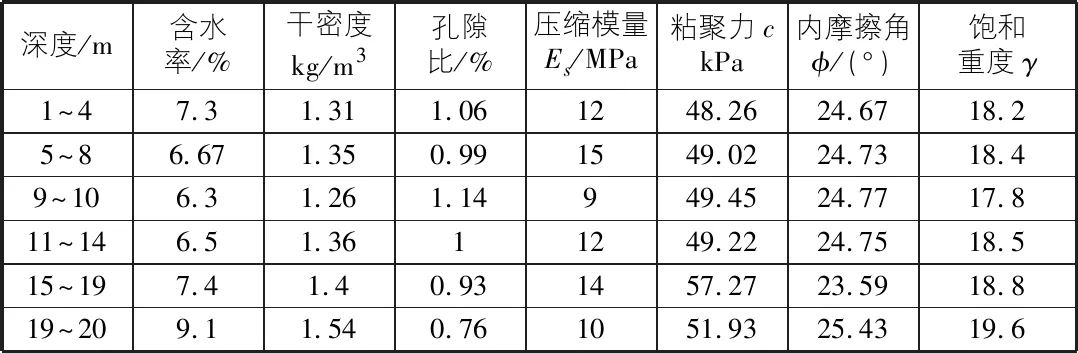

其中,e为空隙比;rs为土体浮重度;rw为水的重度。膨胀角取0.1°,土体的泊松比为 0.30,桩体材料的泊松比为 0.25。根据现场试验的测量结果,其他土体参数见表1。

表1 原始地基模型的参数

沉管挤密桩复合地基模型拟定大小为(12×15×20) m3的矩形区域,模型桩的参数选用压缩模量:35 MPa、含水率:17.65%、重度:17.6 kN/m3、孔隙比:0.79、饱和度:62.28。加载板为半径0.5 m的钢板,弹性模量为2.1×108kN/m2,重度为78.9 kN/m3。

3 计算结果及分析

3.1 复合基地承载力模拟

选取与实验相对应的参数,桩径取0.9 m、桩间距S取1.1 m,桩长选取18 m来对沉管挤密桩模拟计算,根据现场试验对Φ=1 155 mm的加载板在中桩桩心上进行分级加载,加载值与试验区加载值相同。通过模拟运算得到其图2的沉降曲线。从图2中观察到,当加载值为53 kN,131 kN,210 kN时,其对应的沉降量分别为2.30 mm,6.04 mm,10.89 mm,该曲线能与试验区的桩身沉降量曲线对应,验证了模型及参数的可行性。

3.2 不同桩间距对沉管挤密桩的影响

为了进一步计算不同桩间距的沉管挤密桩的受力和沉降情况,取桩径为0.9 m、桩间距S分别为0.9 m,1.1 m,1.3 m,加载板直径为1.05S来模拟对改变桩间距对沉管挤密桩承载能力、周边位移和桩身应力应变的影响。

通过模拟得出,当外加荷载为210 kN时,桩间距S=0.9 m时,其沉降量为9.60 mm;当S=1.1 m时,沉降量为10.89 mm;当S=1.3 m时,沉降量为12.29 mm(见图3)。沉降量均随加载值增大而增加,且桩间距越大其变化趋势越趋近于线性增大。并且随着桩间距的变大,承压桩的最大沉降量不断增大,增加的幅值亦随桩间距的增大同步增大。

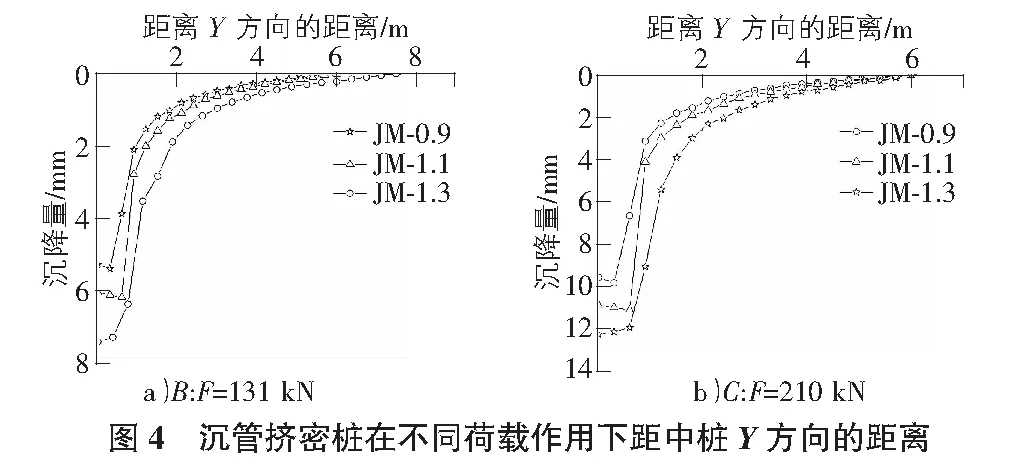

图4,图5分别给出了距离承压桩不同距离的场点的沉降量变化情况。Y方向代表试验区挤密桩的横排方向,X方向与之位于同一水平面且垂直。可以看出,随着场地位置远离受力桩,场点沉降随距离呈指数关系衰减,在3 m距离处,210 kN荷载对应的X方向、Y方向的沉降分别为0.9 mm,1 mm,约为受力桩沉降的8%,9%。此后,随水平方向距离增加,场点沉降基本趋于稳定。也就是说,沉管挤密桩的影响范围最大为3倍桩间距。在承压桩位置处,大间距的挤密桩具有较大的位移沉降,小间距的挤密桩位移沉降则较小。

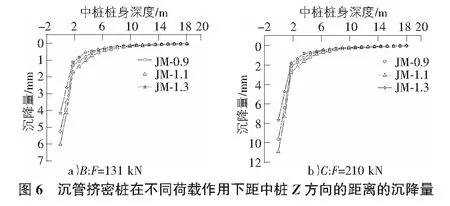

由图6我们可以得到不同荷载作用下的桩身位移,在同一荷载作用下,随桩间距的增加,桩身相对位移越小,在桩顶处有每一级荷载引起的最大位移,在桩的下部位移逐渐减小并趋于稳定。桩身深度小于2 m时,沉降量随桩身深度变化的变化速率极大,且桩间距越小其变化速率越大。并且从图7中也可以看出,承压桩主要承载区域为桩身9 m范围内,随着荷载的增大,压强衰减的越快。由此可见,对沉管挤密桩,桩身的上半部分主要承担了复合地基的荷载及刚度变化作用。

4 结语

1)桩身沉降量均随加载值增大而增大,且桩间距越大其沉降量变化趋势越趋近于线性增大。随着桩间距增加,承压桩的最大沉降量不断增大;增加幅值随桩间距的增大而增大。

2)外加荷载作用下,桩体位移均呈指数关系衰减,桩体的上半部分位移值较大。复合地基的荷载及刚度变化作用主要由桩身的上半部分1/3区域承担。

3)大间距的挤密桩具有较大的位移沉降,小间距的挤密桩位移沉降则较小。且随着场地位置远离受力桩,场点沉降随距离呈指数关系衰减,场点沉降后期基本趋于稳定。从而发现,沉管挤密桩的有效作用范围是3倍桩间距。