消费环境改善对居民消费潜力的影响研究

——基于当期剩余消费潜力的视角

龙少波,张 睿

(重庆大学 a.公共管理学院;b.公共经济与公共政策研究中心,重庆 400044)

一、引 言

2020年新冠肺炎疫情蔓延以来,中国消费市场短期内受到了较为严重的冲击。2020年上半年召开的中共中央政治局常委会会议强调,要充分结合复工复产与扩大内需,以此把被抑制、被冻结的消费释放出来,促进消费回补和消费潜力释放是目前应对疫情冲击、提振经济的重要举措。从需求侧来看,投资与出口都一定程度地受到了中国经济发展模式转变和国际形势的影响,消费则成为了扩大需求、稳定经济发展的“压舱石”。2019年中国最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%,比资本形成总额的贡献率高26.6个百分点,全国居民人均消费支出为21 559元,同比名义增长8.6%。然而,中国居民人均最终消费支出与世界平均水平仍存在较大差距,最终消费支出对国内生产总值的贡献方面与世界平均水平相比也存在很大差距(1)经世界银行及中国国家统计局公布的相关数据比较而来。。由此可见,继续激发中国居民消费潜力释放对于推动中国经济发展具有很强的现实意义。良好的消费环境是刺激居民消费潜力释放的基本前提,因此有必要从一个较为全面的角度来分析消费环境改善刺激中国居民消费潜力释放的机制和作用强度,并以此提出如何通过改善消费环境来刺激居民消费的方法建议,从而为居民提供一个更为优化的消费环境,引导他们能消费、敢消费、愿消费,这是中国在目前的社会形势和发展阶段中维持经济稳定发展的关键。

二、文献综述

(一)消费环境对居民消费的影响

最早被提出并被广泛认为对居民消费有重要影响的因素是收入,Modigliani等首先在生命周期理论中指出,居民的消费支出受限于他在整个生命周期所获得的总收入[1];随后,Friedman提出人们的消费支出取决于持久性收入,而不受暂时性、短期收入的影响[2];然而,Keynes却认为当期收入水平决定消费水平[3]。虽然这几个消费理论的侧重点有所不同,但都强调了收入水平对人们消费的影响,侧面反映出经济环境对居民消费的影响。

随着相关研究的不断推进,越来越多的学者从不同角度研究了消费的影响因素,近年来关于消费环境影响居民消费的研究得到了不断丰富,但目前这方面的研究还较为零散、不够系统,主要都是研究某个或某几个消费环境因素对居民消费的影响。除了收入水平对消费有影响,收入差距、收入分配不均等也被陆续证明对居民消费有显著影响[4-5]。另外,有学者通过分析中国居民储蓄上升的原因来侧面反映某些因素对居民消费的影响,如Chamon等分析了1989—2009年中国城市家庭储蓄率上升的原因,得出收入不确定以及养老金改革分别提高了年轻和年老家庭的储蓄率,从侧面反映了这两个因素对中国居民消费的抑制作用[6]。与此同时,养老金改革所反映的社会制度保障对居民消费的影响在近几年的研究中较为突出,如Chen等通过实证研究发现,中国的户籍制度对中国家庭消费的约束作用较强,户籍制度增加了低收入群体,特别是农民工的预防性储蓄,从而抑制其消费[7];邹蕴涵也提出中国社会保障力度不够是制约中国消费扩大的主要原因之一[4]。此外,投资也被认为是影响消费的重要因素,陈璋等通过实证得出,以教育和卫生医疗为代表的基本公共服务行业投资对消费的促进作用较为明显[8]。另外,文化环境和文化事件对居民消费也会产生影响[9]。

(二)消费环境对居民消费潜力的影响

消费潜力近几年才开始成为热门词汇,因此目前关于消费潜力的研究尚且不多,关于消费环境对消费潜力影响的实证研究更是鲜少。王美艳曾计算过农民工的消费潜力,假定农民工在禀赋特征保持不变时,如果以城市居民的消费模式进行消费,则其总消费将大大提高。然而在实际情况中,农民工的消费潜力会随其禀赋特征变化得到更大的释放[10]。吴石英等提出人口结构对居民消费潜力的释放有显著影响,其中老年人口比例的增加会提高生存型消费从而抑制消费潜力释放,女性比例的提高会促进消费潜力的释放,受教育水平以及人口城镇化的提高也会促进消费潜力释放[11]。可见,目前对消费潜力的研究还需要更为深入。

从上述已有研究可以看出,实证分析消费环境如何影响居民消费的相关研究较少,大部分是基于理论基础进行简单的理论评述,或者只选取了代表消费环境的部分指标或单个指标来开展研究,并未形成一个整体的指标框架,因此并不能完整地反映总体消费环境对居民消费的影响,而关于消费环境对消费潜力影响的研究更是几乎没有。因此,本文将通过建立指标体系就消费环境对居民当期剩余消费潜力的影响进行实证研究。

三、指标评价体系的构建与指数计算

(一)消费环境指标评价体系

1.消费环境的定义

现有研究对消费环境的定义并未达成一致,因此本文在其他学者观点的基础上,融合自己的补充,将消费环境定义为:消费者所面临的、对其消费行为产生影响的各种主观和客观环境因素,主要分为消费经济环境、消费制度政策环境、消费基础设施环境、消费供给环境以及消费文化环境五个方面。

2.消费环境指标评价体系构建

本文构建指标体系时,借鉴已有研究所提出的影响居民消费的因素及中国实际情况,分别选择了几个准则层来衡量各个子消费环境系统,采用主观赋权法对所有子系统层和准则层进行赋权,主要方法为专家打分和参考以往文献。(1)根据专家们对子消费环境影响居民消费潜力的重要性打分情况,获得初步权重,并借鉴了孙德忠等所提出的基于专家组合多重相关的主观赋权法。该方法通过综合多位专家的主观赋权,提取出典型性信息,提高了主观赋权法的可靠性和实用性[12]。(2)参考以往文献所提出的关于影响居民消费的相关因素以及当前影响消费潜力的实际情况,对各个环境因素进行重要程度排序,然后对初步权重进行微调并取权重整数。(3)系统层的权重最终被分为三个权重层级,即15%、20%、30%。最终确定的各系统层权重见表1。各准则层的权重采用同样的方法确定。

表1 消费环境指标评价体系

消费经济环境直接影响居民的绝对消费能力与相对消费能力,决定着居民是否有能力做出消费行为。良好的经济环境通过财富效应和收入效应的作用机制促进消费,经济的稳定发展会带来居民收入水平的提高从而带来居民的财富积累,且经济的高质量发展有助于缩小贫富差距。本文通过宏观经济增速、宏观经济结构、收入分配差距来衡量。

消费制度政策环境主要反映制度法规方面对消费的影响,完善的制度法律体系是居民愿意消费的前提条件,对促进居民消费有着极大的作用。例如,消费者权益保护机制和社会保障制度的不断完善有利于增强居民的消费保障,刺激居民消费意愿;优惠的财税及补贴政策直接提高居民消费能力。本文通过消费者权益保护状况、社会保障状况、税收状况三方面来加以衡量。

消费基础设施环境通过影响消费品的流通路径、流通时效,对居民消费有一定的促进或抑制作用。发达的交通和物流网络不仅缩短了商品从厂家到消费者手中的时间,还缩短了整个产业链上商品的流转,从需求端和供给端共同促进消费扩大;另外,不断更新的消费模式和消费辅助品的产生促进了消费的多样化。本文通过铁路运输设施、公路运输设施、快递物流发展状况、消费网络设施以及消费金融设施来衡量。

消费供给环境是满足居民有效需求的前提条件。供给体系的不断丰富,产业和供给种类的不断创新满足了居民多元化、差异化的消费需求;产品质量和服务标准的提高则有利于刺激居民消费意愿。本文通过科技发展情况、企业创新能力、产品质量标准、市场化程度来衡量。

消费文化环境通过影响居民的消费习惯、消费观念等间接影响居民消费。例如,不同消费文化的引入能在一定程度上影响并更替中国传统消费观念,刺激消费。本文通过国外消费文化辐射情况、居民受教育程度以及网络媒体发展情况来衡量。

3.消费环境指数计算

消费环境指数(Consumption Environment Index,CEI)由消费经济环境指数(CEEI)、消费制度政策环境指数(CPEI)、消费基础设施环境指数(CIEI)、消费供给环境指数(CSEI)以及消费文化环境指数(CCEI)合成而来。所有的原始数据来源于国家统计局、国家市场监管局,部分数据经计算而得。消费环境指数的构成思路包括以下步骤:一是为避免数据量纲的不同造成各指标之间不能比较,首先对原始数据进行无量纲化处理,本文采用极差标准化对数据进行无量纲化处理。二是各分项消费环境指数和总消费环境指数的计算。根据前文所赋予的权重和无量纲化处理后的数据,各子系统第k年的消费环境指数(CEIik)与总消费环境指数(CEIk)的计算公式为:

(1)

(2)

计算得出的1997—2018年CEI指数及各分项指数的变化趋势见图1。可见,中国的消费环境总指数呈现小范围波动性上升的趋势,从总体上看,中国消费环境得到了不断的改善。其中,消费环境总指数在2002年后的改善幅度有所提高,这与2002年中国加入WTO带来消费环境加速改善的事实相吻合。消费经济环境指数在2008年出现了一个明显的转折点,2008年之前由于经济的高速增长带来经济环境的改善速度不断加快,而2008年的消费经济环境指数出现明显的下降,这是由于当年金融危机的影响,但总体上来看,近20年来中国消费经济环境得到了较好的改善。消费制度政策环境指数呈现出先下降后上升的趋势,2005年为转折点,这可能与当年的财税政策改革有关(2)2005年中国税收制度和税收政策在许多方面做了大幅改革和调整。。消费基础设施环境指数、消费供给环境指数以及消费文化环境指数总体上都呈现出不断上升的趋势。其中,消费基础设施环境改善趋势最为明显,而消费供给环境和文化环境在前期的改善幅度较大而近几年呈现出较为平缓的趋势,值得我们注意。

图1 1997—2018年中国消费环境指数及分指数变化趋势图

(二)当期剩余消费潜力指标评价体系

1.当期剩余消费潜力的定义

由于消费潜力是在近几年才开始被陆续研究,且目前的研究尚不够深入,因此国内对于消费潜力也未有一个明确的界定,对当期剩余消费潜力更是未有研究。本文结合现有研究以及本文的研究需要,将居民当期剩余消费潜力(Surplus Consumption Potential,SCP)定义为:居民当期有能力消费却因为外界因素没有消费,而剩余的、有待释放的消费能力,但通过改善消费环境影响居民消费意愿、消费观念、消费能力等可以实现的居民消费新增长和新空间。

2.当期剩余消费潜力指标评价体系的构建

本文在构建当期剩余消费潜力指标体系时,将当期消费能力、当期消费支出以及制约因素作为子系统层,并分别选取具有代表性的若干个准则层来衡量测度当期剩余消费潜力。各子系统层和准则层的权重确定参照上文。各准则层的指标选取如下:

居民当期的消费能力用人均可支配收入、人均储蓄额、收入结构以及收入风险来衡量。其中,人均可支配收入直接体现了居民当期的消费能力,也是决定居民当期消费能力的最重要因素;储蓄额作为居民前期累计的可支配金额,是对居民当期消费能力的一种补充,对居民的当期消费水平有一定的影响;收入结构和收入风险都是通过影响居民的收入预期间接影响当期的消费,收入结构的稳定(或提高)有利于稳定(或增加)居民的消费预期和当期消费能力;收入的不确定性越大,越不利于增强消费能力。

居民当期消费支出用人均消费支出、支出结构、消费倾向以及社会消费品消费状况来衡量。其中,居民人均消费支出是居民当期已经释放的消费的直接表现;支出结构用恩格尔系数表示,通过食品消费占比间接反映居民当期的消费水平,作为保障居民生存的最基本消费支出,食品支出占比若下降,则表明居民发展型和享受型消费支出的提高;消费倾向反映居民的消费意愿,能在一定程度上反映居民当期的相对消费支出;社会消费品消费状况则从另一个角度反映当期消费支出水平。

消费潜力的制约因素则选择住房价格、家庭状况以及物价水平来反映。在房奴效应越来越明显的当下,房价可能是目前阻碍中国居民消费潜力释放的主要因素之一;老年抚养比的提高意味着人口老龄化的提高,从中国社会的发展状况来看,老龄化逐年加重,并成为制约家庭消费以及整体消费潜力释放的重要因素;物价水平的提高会影响居民的相对消费能力而间接影响居民的消费意愿,抑制居民的当期消费欲望,从而抑制消费潜力的释放,使得当期剩余消费潜力更大。

对于居民当期消费能力的衡量主要采用正向指标,这部分表示居民当期有能力做出的全部消费支出;而对于居民当期消费支出和制约因素的衡量主要采用负向指标,这部分分别表示居民当期在能力范围内已经产生的消费支出和当期无意愿且无法实现的消费支出。由此,居民当期剩余的消费潜力可以由居民当期全部消费能力扣除当期已经实现的消费支出和当期无意愿且无法实现的支出表示,即当期剩余消费潜力为当期有能力消费但是由于某些因素抑制消费意愿而带来的无意愿但可以实现的一部分消费能力。

根据以上分析,各准则层的赋权情况及最终所构建的当期剩余消费潜力指标体系如表2所示。

表2 当期剩余消费潜力指标评价体系

3.当期剩余消费潜力的测度

当期剩余消费潜力指数(Surplus Consumption Potential Index,SCPI)的计算与消费环境指数的计算思路基本一致。所有原始数据来源于国家统计局、世界银行以及新浪财经。

四、消费环境改善影响居民当期剩余消费潜力的实证研究

(一)计量模型的构建

本文采用如下计量模型进行实证研究:

SCPIt=β0+β1CEIt+β2Xt+φt+εt

(3)

其中,SCPIt为t期中国居民当期剩余的消费潜力指数,用来衡量中国居民消费潜力的释放情况,为该模型的被解释变量。CEIt为消费环境指数,为该模型的核心解释变量。Xt为其他控制变量。影响中国居民消费潜力的因素有很多,除了消费环境这一重要综合因素外,本文考虑需求调控政策对消费潜力释放的影响,财政政策和货币政策对中国居民消费潜力的释放可能具有引导和刺激作用,从而影响到居民当期剩余消费潜力。分别用民生性财政支出占比(LF)以及准货币M2供应量增速(M2S)来衡量财政和货币政策对当期剩余消费潜力的影响,t为时间趋势项,εt为残差项。主要变量说明见表3。

表3 主要变量的说明

(二)数据的时序图分析

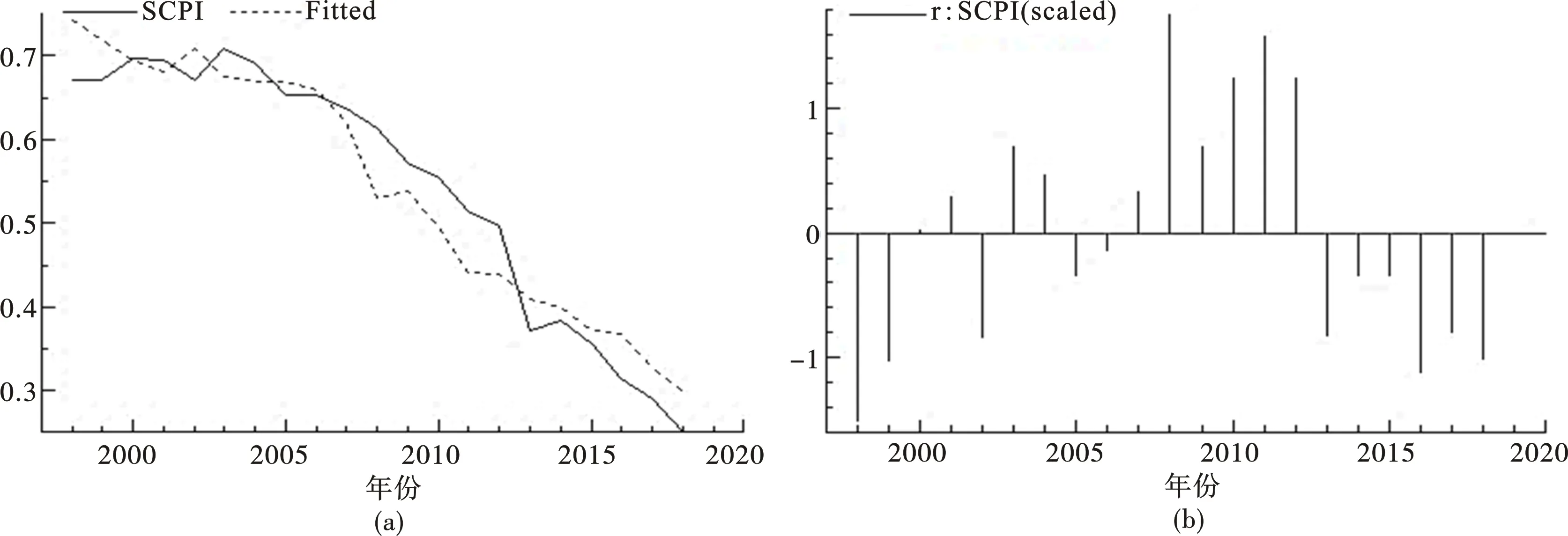

各变量间的时序图见图2。其中,图2(a)显示消费环境与当期剩余消费潜力总体上呈现出明显的反向变动趋势,意味着消费环境的改善会刺激中国居民消费潜力的释放,从而使得当期剩余消费潜力减少。从图2(a)来看,消费环境指数保持着一种波动上升的趋势,从整体上来看,中国的消费环境得到了不断的改善。居民当期剩余消费潜力指数从2003年左右开始出现明显的下降趋势,而消费环境指数是从2002年左右开始上升明显,这与2002年中国加入WTO的事实相符。加入WTO带来居民消费需求的大量增长,消费观念、消费方式趋向全球化,以及消费结构的优化升级,表明消费环境的改善对中国居民当期剩余消费潜力存在影响,且可能存在大致一期的滞后效应[13]。

图2(b)反映的是其他控制变量与居民当期剩余消费潜力的时序变化情况。LF与SCPI呈现出的反向变动趋势较为突出:当LF即民生性财政支出占比下降时,SCPI呈现一定的上升趋势,这意味着民生性财政支出的下降会阻碍居民消费潜力的释放,反之则反。而M2S与SCPI呈现出的变动趋势表现为:从前半段来看,M2S与SCPI每期的反向变动趋势较为明显,但是后半段出现一定的同向变化趋势。总体来看,本文所选取的各项指标较好地反映了中国消费环境的改善情况,当期剩余的消费潜力、财政政策以及货币政策的发展特征,也在一定程度上反映出上述各变量之间存在着内在联系与相关关系。

图2 变量时间序列图

(三)实证分析

在计量方法上,本文选择ARDL-ECM动态建模方法来构建消费环境对中国居民当期剩余消费潜力影响的计量模型。该模型具有以下优点:首先,ARDL模型可以不考虑模型的内生性问题。ARDL模型,即自回归分布滞后模型(Auto regressive distributed lag)是由Pesaran等人最先提出来的,他们认为只要残差不相关,ARDL模型的内生性问题就不那么严重,而且Pesaran和Shin也证明了由于ARDL模型同时估计长期和短期成分并采取了适当的滞后项和滞后期数,从而能消除序列相关和内生性问题[14]。该模型的一个重要优点是,即使解释变量是内生的也可以进行估计[15]。其次,该模型对数据样本的长度要求低,适用于小样本检验和计量分析,ARDL方法的小样本性质远优于Johensen和Juselius的协整技术[14]。另外,该模型克服了非平稳时间序列数据带来的一些问题,比如非平稳序列带来的虚假回归,变量只需服从I(0)或I(1)即可进行回归。建模过程遵循“从一般到特殊”的原则,并逐步约化去掉不显著的变量,最终得到能够很好地拟合样本观测值的模型。

在运用动态建模方法估计模型之前,为了防止出现伪回归或t检验失效的情况,首先运用ADF方法对时序变量进行平稳性检验。如表4所示,当期剩余消费潜力指数(SCPI)、消费环境指数(CEI)、民生性财政支出占比(LF)、准货币供给量增速(M2S)的水平值都存在单位根,但是它们经过一阶差分后都不存在单位根,由此可知以上变量都为I(1)变量。

表4 ADF单位根检验结果

由表4的单位根检验结果可以看到所有变量单整阶数相同,由此采用基于自回归分布滞后(ARDL-ECM)的极大似然估计的Johansen协整检验方法对各变量进行协整检验,以此确定模型最佳滞后阶。根据前述分析和相关数据的特质,本文将通过测察各变量间的协整关系以确定它们之间的长期均衡关系。由表5所示的结果可以确定无约束ARDL-ECM模型的最佳滞后阶为3。

表5 模型最佳滞后阶数检验结果

因为前文确定的滞后阶是由无约束ARDL-ECM模型进行一阶差分变量的滞后期,受自由度的限制,最终确定ARDL-ECM模型的滞后阶为2。如表6所示,迹检验与最大特征根检验都表明模型存在两个协整方程,即两个结果都认为各变量间确实具备稳定的长期关系。

表6 Johansen协整检验结果

根据前文的分析,本文将以式(3)为基础建立一个2阶滞后的ARDL模型,遵循“从一般到特殊”的动态建模方法,对模型逐步约化,得到了消费环境(CEI)、民生性财政支出占比(LF)、准货币M2供应量增速(M2S)和当期剩余消费潜力(SCPI)之间的长期均衡模型(3)方程的t检验值括号外面的***、**分别表示1%、5%的显著性水平,其中,M2S当期以及滞后项均不显著,所以在模型建模过程中被自动删除。:

SCPIt=1.228 2-0.419 6CEIt-1-1.384 7LFt-1

(4)

t-value (8.32)***(-2.47)**(-2.43)**

R2=0.916 9,F(2,18)=99.28[0.000]**

模型(4)对经验数据的拟合程度很高(R2=0.916 9),对中国居民消费潜力释放的解释能力达到了91.69%,核心解释变量以及部分控制变量通过了显著性检验,并且模型(4)的各项假设检验均通过,详见表7。

图3为本文构建的动态模型(4)的拟合结果,显示了样本区间内居民当期剩余消费潜力实际值与拟合值的时序图和散点图。从图3来看,模型(4)很好地模拟了1997—2018年期间中国居民消费潜力释放与消费环境改善关系的变化规律,具有很强的解释能力,是合理且稳健的。

图3 模型(4)拟合效果图

从回归结果可以看出:在长期均衡条件下,消费环境指数每增加一个单位,就会引起下期的居民剩余消费潜力指数下降0.419 6个单位,也就意味着居民消费潜力多释放了0.419 6个单位。这与实际的经济情况相符,一方面,消费环境的改善、传导并生效本身存在一定的时滞作用,比如代表消费制度政策环境改善的减税降负,从这项政策敲定到最终给居民带来收入提高的实际效应,这个过程往往不能一蹴而就,而是存在一定的时间期限;另一方面,居民对消费环境改善的实际察觉存在一定的滞后效应,即当前期消费环境得到一定程度改善后,居民才能感知到消费环境的改善,从而刺激其消费,这种影响是具有先后效应的,而非同时发生。因此,本期消费环境的改善会刺激居民后期消费潜力的释放,而本期消费潜力得到释放的动力来源于前期消费环境的改善。

LFt-1前面的系数为-1.384 7,为负值,意味着当期的民生性财政支出占比每提高一个百分点,就会引起居民下期的剩余消费潜力指数下降0.013 847,即刺激了居民下期的消费潜力多释放0.013 847。出现时滞性的原因为:政府财政支出从开始至最终到达居民手中需要较长一段时间,居民从受惠于财政支出到真正释放自身的消费潜力也需要一定周期。民生性财政支出占比的提高反映了政府对民生的关注增强,财政民生支出的提高主要从两个方面刺激居民消费潜力的释放:其一,财政民生支出项目大多是对居民未来消费的保障,因此民生性财政支出的增加有利于降低居民对未来的不确定性,改变并稳定居民的预期消费支出,能有效刺激居民增加当期以及后期的消费支出;其二,财政民生支出中的转移性支付能直接带来居民可支配收入的提高,对调节收入分配不平起到一定程度的作用,能有效地激发居民的消费意愿,从而提高居民消费水平。近年来,中国货币政策的主要目标是“稳物价”“稳增长”以及“控杠杆”,即主要对宏观经济走向进行调控,并没有直接显著地影响居民消费,说明货币政策对中国居民消费的影响作用较小,因而本文M2S没能通过显著性检验。

五、进一步分析:子消费环境改善对居民消费潜力释放的影响

本文将进一步深入研究各子消费环境的改善对居民当期剩余消费潜力不同程度的影响。单独将消费经济环境指数(CEEI)、消费制度政策环境指数(CPEI)、消费基础设施环境指数(CIEI)、消费供给环境指数(CSEI)、消费文化环境指数(CCEI)作为核心解释变量进行动态回归。

运用ADF方法对分项指数变量进行单位根检验,结果表明它们均为I(1)序列,可用于下一步的实证分析。之后根据AIC和BIC信息准则,采用基于自回归分布滞后(ARDL-ECM)的极大似然估计的Johansen协整检验方法对各变量进行协整检验,最后确定包含SCPI、CEEI、CPEI、CIEI、CSEI、CCEI变量的无约束ARDL-ECM模型的最佳滞后阶为3。最后对变量进行协整检验,检验结果显示存在至少两个协整方程,因此它们之间具备稳定的长期关系。

鉴于自由度的限制,以回归模型(4)为基础,本文初步建立一个滞后一阶的子消费环境对居民当期剩余消费潜力影响的回归模型,运用ARDL-ECM动态建模方法得到的回归结果为:

将方程(13)代入变换u(x,y,t)=2[lnϑ(x,y,t)]xxv(x,y,t)=2[lnϑ(x,y,t)]x可得(2+1)维广义BK方程混合型孤子解

SCPIt=0.707 7+0.217 7CEEIt-1-0.213 0CPEIt-0.293 5CIEIt-0.143 8CSEIt

(5)

t-value (21.1)***(2.87)**(-2.308)**(-3.80)***(-3.21)***

R2=0.980 367,F(6,12)=199.7[0.000]***

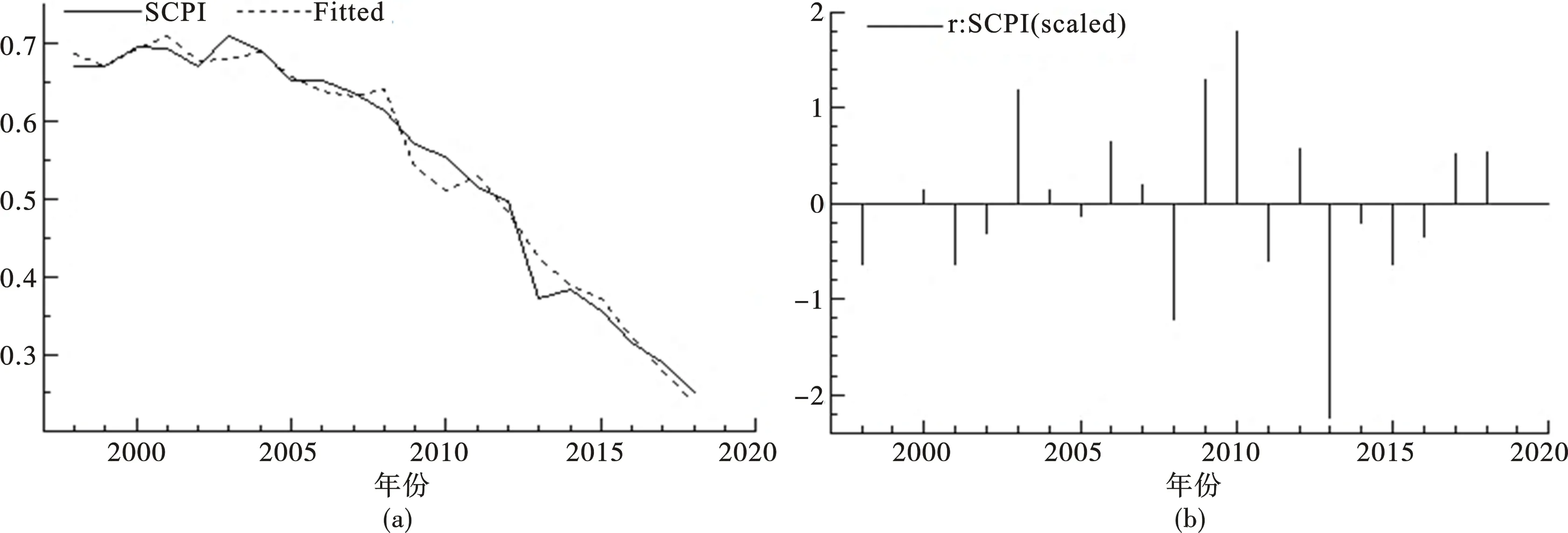

从上面的回归结果可以看出,模型的解释度很高(98.04%),解释变量中,除了消费文化环境指数没有通过显著性检验,其他子消费环境指数及回归方程都通过了显著性检验。而且该模型拟合结果较好(见图4),并通过了各项假设检验(见表8)。

表8 模型(5)的各项假设检验结果

其中,由于本文定义的当期剩余消费潜力指数是居民当期未释放的消费潜力,即用当期消费能力扣除当期已经产生的消费支出,并剔除制约因素所制约的部分来衡量。因此,若消费能力的提高幅度大于已经产生的消费支出和制约因素的抑制作用,那么当期未释放的消费潜力会有所增加,即当期剩余消费潜力指数会增大。上述回归结果中,滞后一期消费经济环境指数的系数为正,这是因为经济环境改善直接带来收入水平提高,使得居民消费能力与消费意愿提高,从而间接引起消费支出增加,即消费经济环境的改善对居民消费能力的提高是直接的,而对居民消费支出的影响是间接的,并存在一定的衰减作用(边际消费倾向小于1)。Singh认为经济发展是通过提高居民的财富积累来提高其消费能力,刺激消费意愿来间接促进消费的[16]。因此,消费经济环境的改善对居民当期消费能力提高的影响程度大于对当期消费支出的影响,从而使得居民当期剩余消费潜力有所提高,未释放的消费会一定程度地增加。

消费制度政策环境指数、消费基础设施环境指数以及消费供给环境指数的系数为负,说明了这三个子消费环境的改善能显著促进居民消费潜力的释放。其中,消费制度政策环境的改善反映了财税政策的优惠、补贴政策的优化以及社会保障体系的完善等,通过提高居民的实际收入、保障居民的未来生活来为当期消费提供有力后盾,增强居民消费欲望,从而增加居民消费需求。消费基础设施环境改善会带来产品和服务交易成本的降低和交易效率的提高,通过降低物流成本和时间成本,并提高交易在时间和空间上的便捷性来激发消费欲望扩大消费支出。消费供给环境的改善主要通过提高供给品的标准和质量,丰富产品供给体系来满足居民日益多元化、精细化的需求,以此刺激其消费欲望。消费文化环境指数没有通过显著性检验,说明中国居民的消费行为对文化环境改善的敏感性较小,消费文化环境对居民消费潜力释放的影响作用较小,还有待进一步改善。

从各子消费环境的回归系数来看,消费基础设施环境对居民消费潜力释放的促进作用最大,而消费供给环境的促进作用最小。这可能的原因是消费基础设施与中国近年来的消费特点和消费结构变迁联系更紧密,如消费网络设施的改善带动网络消费的迅速发展,消费金融设施的改善扩充青年群体的消费能力,铁路、公路等基础设施的改善带动旅游消费,拉动享受型消费。而改革开放以来,中国的经济发展主要采取的引进式技术进步方式,在带来中国经济高速增长的同时又引起了中国严重的结构失衡,其中最严重的后果为自我创新能力不足[17]。因此,中国的消费供给环境状况到目前为止,还处于一个不断改善的过程中,消费供给环境还不够成熟,对居民消费的促进作用较小。

图4 模型(5)拟合结果图

六、结论及政策建议

通过对消费环境改善与居民当期剩余消费潜力关系的研究,本文得出以下结论:其一,改善消费环境能显著刺激居民消费潜力的释放,但消费环境的改善对刺激消费潜力释放存在滞后效应,即居民当期消费的提高主要归因于上期消费环境的改善。财政政策对促进居民消费、刺激居民释放消费潜力的作用比货币政策更有效,财政民生性支出的增加对居民消费有明显的正向效应。其二,子消费环境对居民当期剩余消费潜力的影响作用不同:消费经济环境的改善对提高居民消费能力的作用更明显;消费基础设施环境的改善对刺激居民消费潜力释放的作用最大;消费制度政策环境和消费供给环境改善的刺激作用次之;消费文化环境改善未能明显促进居民消费潜力的释放。

基于上述研究结论,本文提出以下政策建议供参考:其一,要从整体上全方面改善消费环境,同步推进各个子消费环境的改善。一是稳步推进消费经济环境的改善,如实施中等收入群体倍增计划,提高居民的消费能力,并缩小城乡地区及行业收入差距。二是继续完善消费基础设施环境,如加快推进新型基础设施建设,支撑和引领未来消费增长点;完善金融基础设施的统一监管和分类监管体系,为金融消费市场提供核心支撑。三是加快完善消费制度政策环境和消费供给环境,如完善消费者权益保护体制,提高居民消费意愿以及降低住房成本,减轻房价对居民消费的挤出效应。四是加强各产业产品品牌建设,提高消费供给质量;加快培育发展消费新业态以优化消费供给结构。五是提高对消费文化环境的关注度,营造健康积极的消费文化环境,增强文化环境对居民消费的影响力。