中国近代地震科学的发源地是上海徐家汇*

高继宗

(中国地震应急搜救中心,北京 100049)

1 中国大陆的第一个地震观测台

1872 年8 月(清同治十一年七月),天主教江南代牧区主教郎怀仁(Languillat,法国人,1808—1878)与耶稣会会长谷振声(A. Della Corte,法国人)在上海徐家汇召开会议,决定成立“江南科学委员会” ,下设4 个分支机构,其一就是徐家汇天文台(亦称观象台,以下简称天文台)。

1873 年7 月天文台建成,随即开始天文与气象观测,并直接向海关提供气象服务。西方的一些科学观测技术由此在中国大陆落地生根,开花结果。

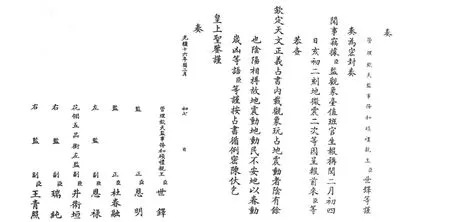

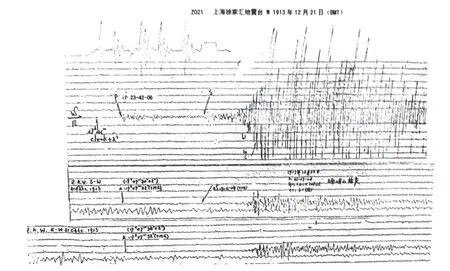

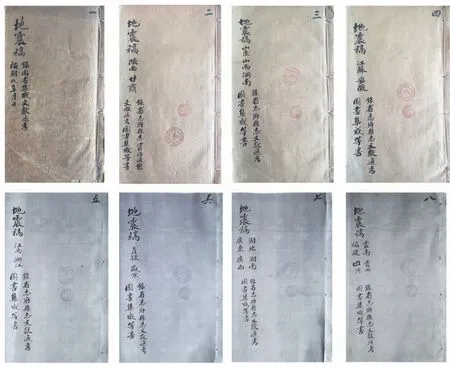

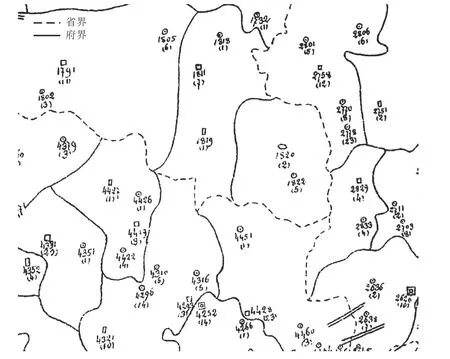

天文台于1904 年1 月22 日开始用地震仪观测地震。在此之前,清钦天监观象台都是凭人的感觉观测地震的,给皇帝的地震报告只有文字记述(图1)。徐家汇地震台则使中国地震从此有了地震仪器记录的图纸图形(图2),成为地震科学研究不可或缺的基础资料。

图 1 清钦天监的地震报告(1890 年3 月24 日北京地震)[1]Fig. 1 Earthquake report of Qing Dynasty’s Imperial Astronomer(Earthquake in Beijing on Mar. 24th 1890)[1]

图 2 1913 年12 月21 日云南嶍峨7 级地震徐家汇地震台的记录图[2]Fig. 2 Xujiahui seismic station’s recording chart of magnitude-7 earthquake in Yunnan Xi’e on Dec. 21th 1913[2]

天文台从1904 年2 月5 日开始编辑地震观测报告,并于当年年底编辑出版《地磁、气象与地震》观测年报(Bulletin Annuel de L'ober Vatlere de Zi-ka-wei),连续4 年,1 年1 卷,共4 卷。从1908 年起,改为《气象与地震》观测年报,也是1 年1 卷,至1911 年,共4 卷。从1921 年又开始出版《徐家汇天文台地震记录》,至1932 年,共出12 册。

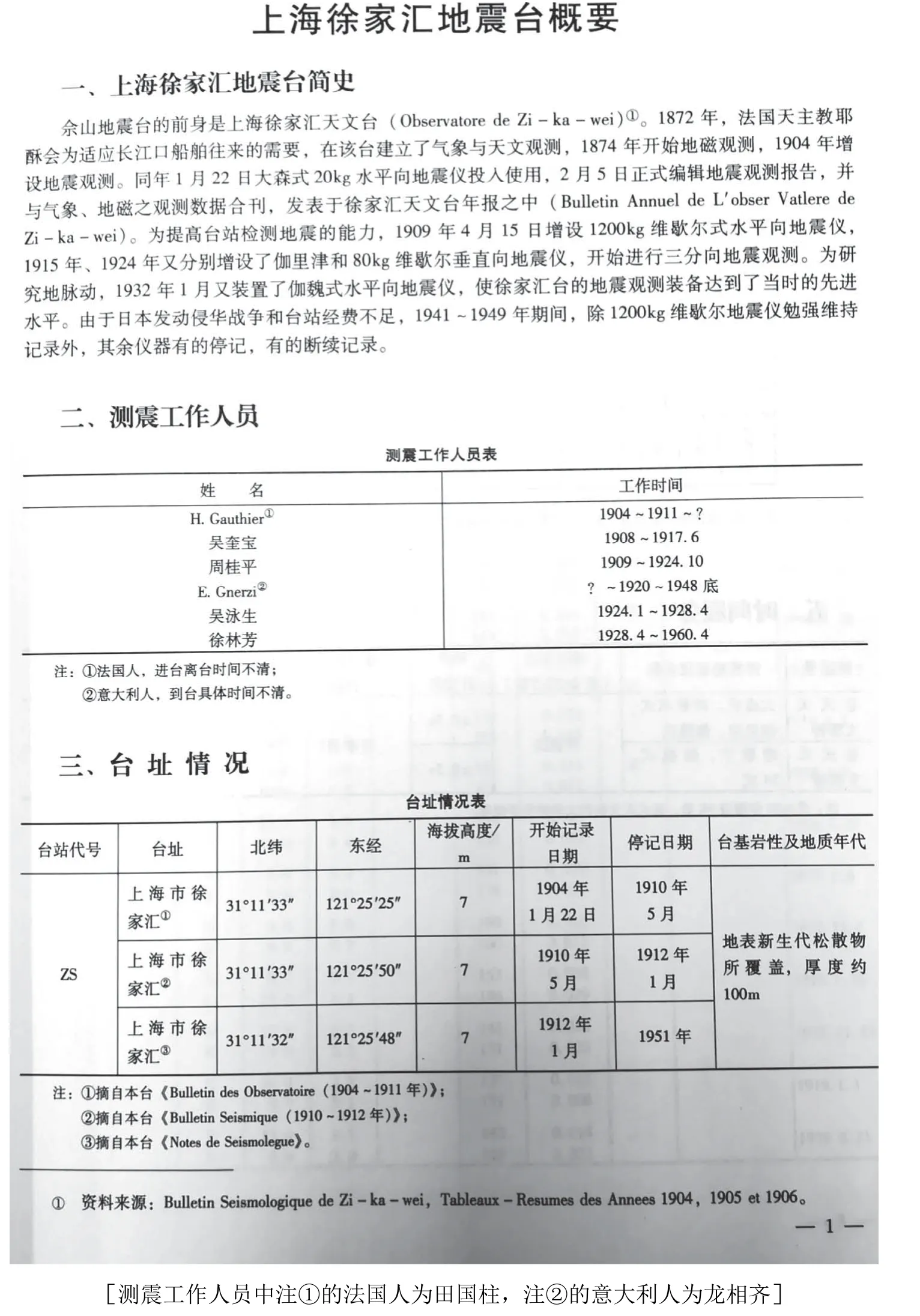

天文台的地震观测员,最初是法籍耶稣会士田国柱(H. Gauthier、生卒年不详、1914—1919 年担任天文台总台长、1918 年所著《中国的气温》在华出版)。从1908 年开始,先后有4 位华人从事测震,吴奎宝观测了10 年(1908—1917 年6 月)、周桂平观测了16 年(1909—1924 年10 月)、吴泳生观测了5 年(1924 年1 月—1928 年4 月)、徐林芳观测了33 年(1928 年4 月—1960 年4 月)(图3)。

图 3 中国地震局监测预报司编,《中国早期地震台历史地震图鉴第一卷》 :上海徐家汇地震台(1904—1948)[2]Fig. 3 Edited by Department of Earthquake Monitoring and Prediction,China Earthquake Administration 《Historical Seismogram of Early Earthquake Stations in China Vol.1》:Shanghai Xujiahui seismic station(1904—1948)[2]

1952 年4 月,因观测环境变差,地震台由徐家汇迁至佘山,与佘山天文台、地磁台合并,更名为“中国科学院地球物理研究所紫金山天文台佘山观象台” 。中科院上海天文台成立后,佘山地震台由其代管。1962 年和1972 年,佘山地震台曾两度并入上海天文台。1979 年,佘山地震台划归上海市地震办公室(后为市地震局)领导。

2 黄伯禄编成中文《地震稿》8 册

1906 年中,测震主管田国柱要研究中国地震,但外国学者编辑的几种中国地震目录(实为年表),相互矛盾,不堪采信。田主管便向近邻黄伯禄神父(1830—1909)求助,请他新编一部中国地震目录(年表)。

黄神父时任江南教区主教神学顾问兼秘书,此前已出版10 多种中文著作与5 种法文著作,曾获1899 年“儒莲奖” ,是驰名中外的大学者;虽已年满76 周岁,依然身体康健,精力充沛,他毫不推辞,慨然应允(图4)。

图 4 1903 年冬,黄佰禄在古稀居Fig. 4 Winter of 1903 Pierre Hoang in Guxiju

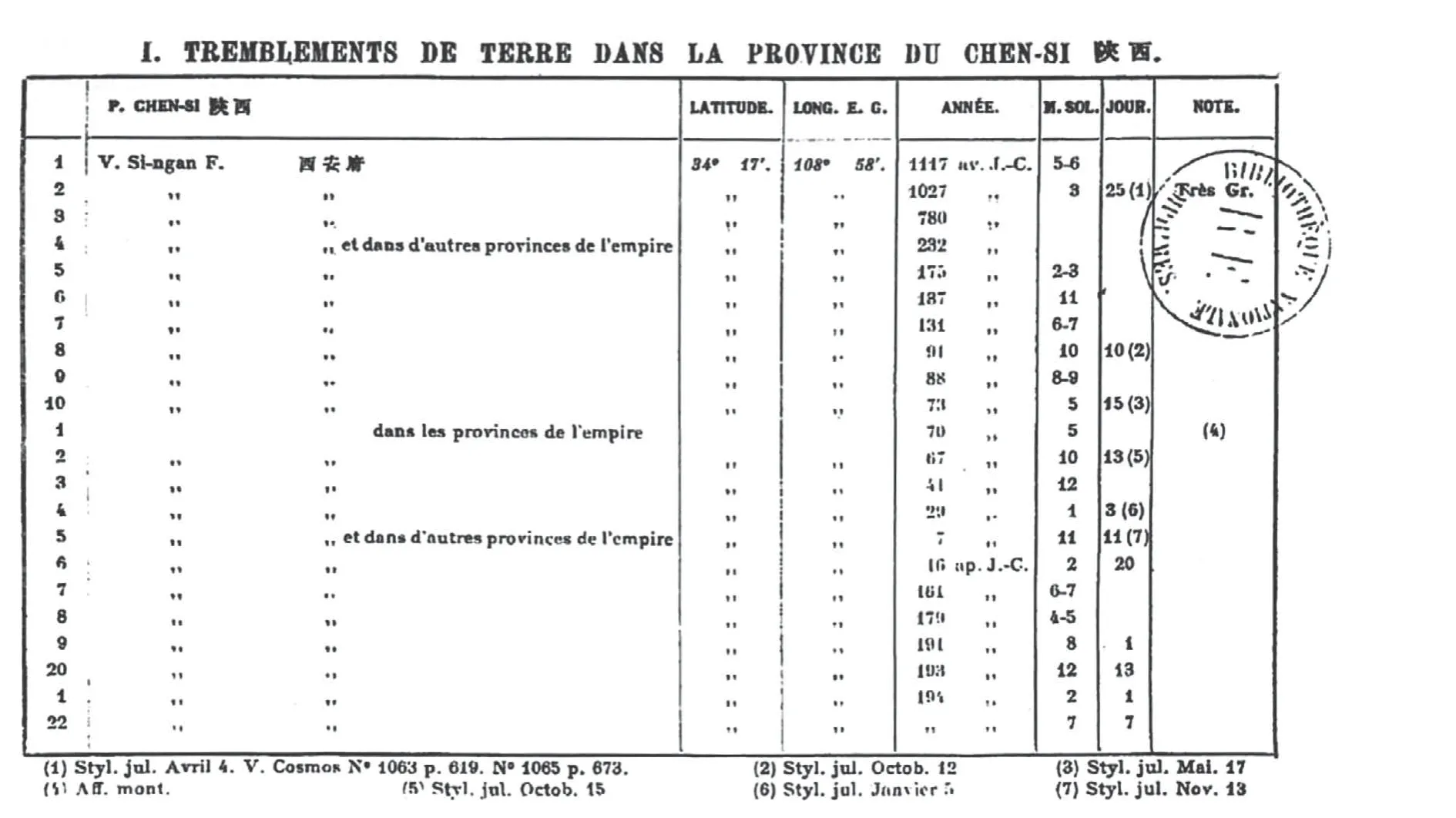

黄伯禄住所旁边有座藏书楼,是中国最早最完备的图书馆,其中中文藏书约12 万册,地方志2 100余种,这为黄伯禄博览广搜,提供了极大的方便。大约到1907 年底,黄神父已查阅中国通史类古籍46 种,省、府、州、厅、县等地方志344 种,摘录其中的地震史料,汇编成《地震稿》8 册(图5):

第一册为周至明代的地震年表、山崩年表、建都年表;

第二册为陕西、甘肃地震年表;

第三册为山东、山西、河南地震年表;

第四册为江苏、安徽地震年表;

第五册为江西、浙江地震年表;

第六册为直隶、盛京地震年表;

第七册为湖北、湖南、广东、广西地震年表;

第八册为云南、贵州、福建、四川地震年表。

各省地震年表均由所辖府、直隶州、州、厅、县的地震年表组成,19 省共收录地震(含山崩)史料5 809 条次。其中,时间最早的是夏桀五十二年(公元前1767 年),最晚的是清光绪二十二年(1896 年),时间跨度长达3 663 年[3]。

这是中国学者编辑的第一部地理地震专著,为研究中国地震的地理分布提供了比较完整的基础资料,黄伯禄因此成为中国近代地震科学研究的开山祖师。

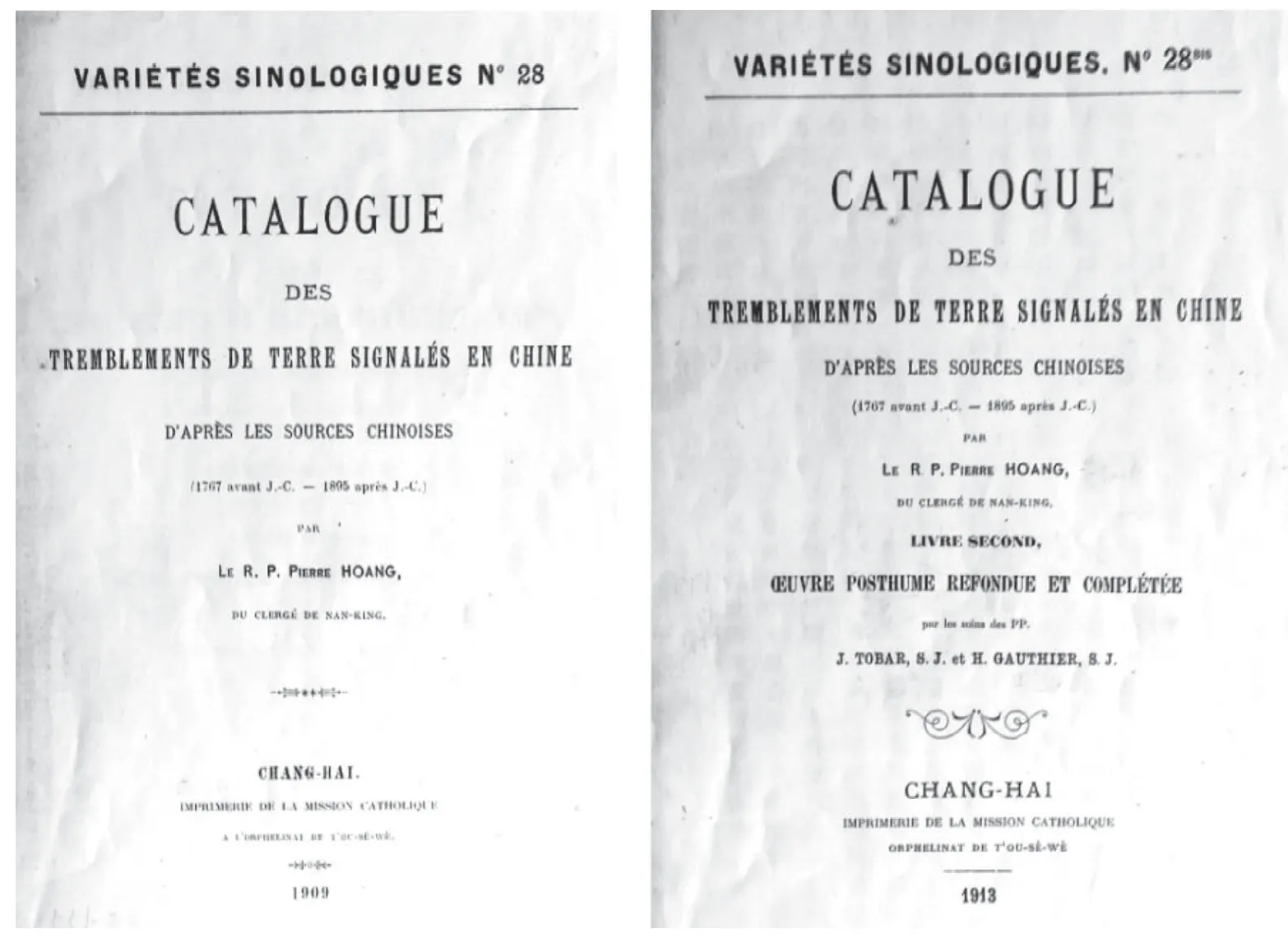

3 出版法文版《中国重大地震目录》

黄神父编成《地震稿》后,又花了将近两年的时光,把所有地震发生的农历日期全部换算为公历日期(1582 年10 月前的同时算出儒略历日与格列历日),将历史地名统统归化为清代地名,把千余个省、府、州、厅、县的中文名译为法文名,还一一查出了各府城、州城、厅城、县城的经纬度数,然后将19 省地震年表一律改编为表格形式,一地一震编一号,19 省连续编号,共编5 793 号(其中有3 个重号,实为5 796 号)。1909 年10 月7 日,黄神父把法文稿本《中国重大地震目录》(Catalogue des tremblements de terre signales en Chine)第一卷的校对稿,交给了田国柱,竟于次日悄然去世了。

当年12 月《圣心报》刊发的《黄斐默司铎传》里说明了其死因: “今年正月,因事赴沪,急步而踬,自是卧床不复起,延至八月二十五日酉刻,寿终于徐汇院中,享年八十有一。 ”

由此可知,法文稿本《中国重大地震目录》第一卷是黄神父卧床期间完成的,此书是他最后的著作,他也成为为地震科学献出生命的第一位中国学者!

黄神父去世还不到1 个月,法文版《中国重大地震目录》第一卷(图6),便以《汉学丛书》第28 号,由土山湾印书馆出版了(图7 左侧),黄神父若在天堂有知,一定会喜笑颜开!

4 出版第一幅中国地震城市分布图

法文版《中国重大地震目录》第一卷出版后,田国柱神父花了将近4 年的时间,对黄神父的第二卷遗稿做了许多增补与修订,于1913 年10 月,以《汉学丛书》第28-2 号(图7 右侧),也是由徐家汇土山湾印书馆出版。

图 5 《地震稿》8 册封面[4]Fig. 5 Cover of earthquake draft Vol.8[4]

图 6 法文版《中国重大地震目录》第一卷《陕西地震年表》第一页[5]Fig. 6 Front page of the first volume of the French version of “Shanxi Province Earthquake Chronology-Chinese Big Earthquake Catalog”[5]

图 7 法文《汉学丛书》28 号、28-2 号封面Fig. 7 Cover of French Version of Sinology Series No.28 and No.28-2

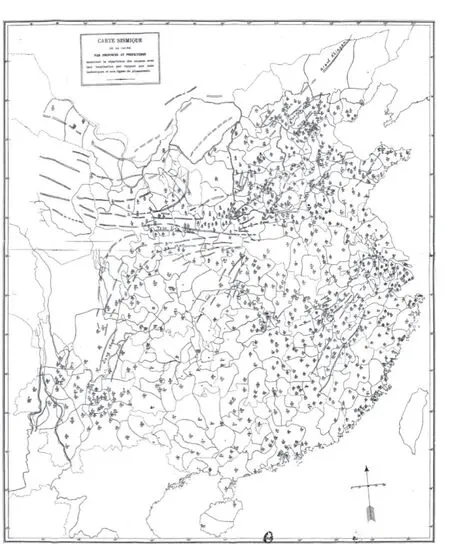

第二卷是按公历日期顺序编排的中国地震年表,内容包括:一幅《全国地震城市分布图》,前言(田国柱作),引用书提要(管宜穆编),地震说明,附件1(增补的参考书目和增补的地震),附件2(12 次地震的中文记载及其法文译文)。

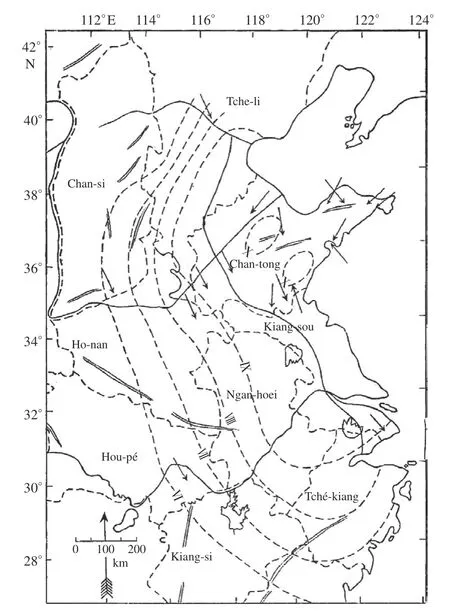

《全国地震城市分布图》的比例尺约为1∶670 万,图中用不同的图形符号标出了各省的省城(回字形)、府城(正方形)、直隶州城(菱形)、州城(长方形)、县城(圆中一点),每城旁边标着其在第一卷中的序号及地震次数(图8 和图9)。此图未说明绘制者,估计为田国柱神父,绘制时间应在1913 年10 月第二卷出版之前[6]。

“地震说明”是第二卷的主体,每条地震说明均包含五项:编号、日期(公历日期和农历日期)、地点、震情与灾情、引用书代号。

地震说明中共附插图139 幅:一幅1668 年7 月25 日山东沂州府大地震的等震线图、112 幅受震地点分布图、13 幅中国与日本地震活动图、13 幅意大利破坏性地震图;被说明的地震增至近3 700 次,但最后编号仅为3322。号少震多的原因是一号2 震、一号3 震、一号4 震者很多。

图 8 中国地震城市分布图Fig. 8 Earthquake city distribution in China

5 出版中国第一幅大地震等震线图

第二卷里刊出的1668 年7 月25 日(康熙七年六月十七日)山东沂州府大地震(现称郯城大地震、现定震级8.5)等震线图,是中国最早的一幅大地震等震线图,较1917 年1 月24 日安徽霍山地震等震线图(中华民国农商部地质调查所绘制)至少早了4 年;较国家地震局地球物理研究所、复旦大学中国历史地理研究所主编,《清时期中国历史地震图集》(中国地图出版社、1990 年)中的1668 年7 月25 日山东莒县—郯城地震等震线图,早了77 年。

此图中用虚线画出Ⅵ—Ⅹ度5 条等震线,有两个单独闭合的Ⅹ度区(据罗西-弗瑞尔烈度表、图10)[6]。绘制者也未署名,估计也是田国柱神父。

图 9 中国地震城市分布图局部Fig. 9 Portion of earthquake city distribution in China

6 出版第一篇研究中国地震活动周期的论文

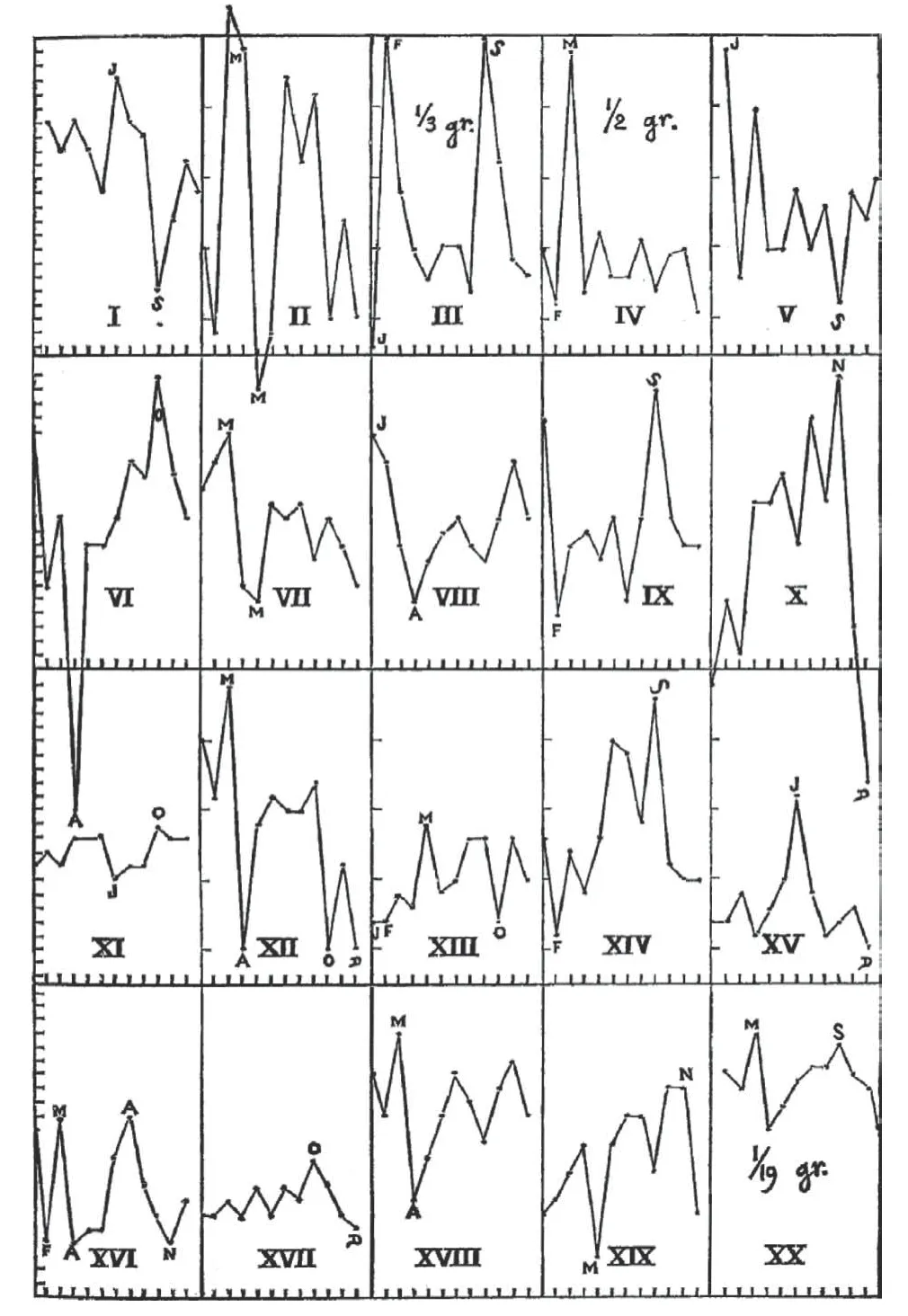

第二卷的“前言”长约1 万余字,署名作者为田国柱神父。它实为田神父的地震科研成果,其中把中国地震活动分为3 大期:公元1—633 年为第1 期,有地震413 次;634—1266 年为第2 期,有地震375 次;1267—1899 年为第3 期,有地震2 935 次。3 大期又细分为54 个小期,每小期35 年,并分别统计了每小期的地震次数,还附有一幅曲线图。

“前言”中还统计出19 省和全国的地震月频次,也附有曲线图,用以显示中国地震活动的月规律(图11)。

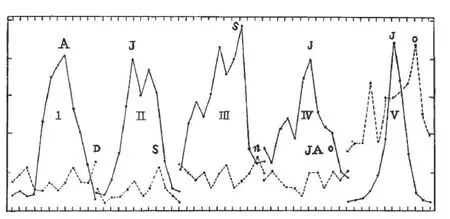

“前言”还有一幅昆明、香港、福州、上海、北京等5 地每月地震次数与当地月降雨量的曲线图(图12),用以显示二者的相关性。

“前言”除了提出中国地震活动有盛(多)、衰(少)变化的大周期(633 年)与小周期(35 年)之外,再没有发现其他有价值的规律。

10 年后,中国第一位地质学博士翁文灏(1889—1971)指出了“前言”的问题所在:

“不问烈度如何,而一惟震动次数之是凭,所得结果,终恐难得真像。”

翁博士一箭中的:地震发生次数最多之地和最多之时,并不一定是地震最烈之地及最烈之时。

1906 年,翁文灏自徐汇公学毕业后,考入震旦学院;1908 年秋通过考试,获得官费留学比利时鲁汶大学;1913 年,获鲁汶大学地质学博士学位后回国,到北京工商部地质研究所任教。

1920 年12 月16 日,海原发生8.5 级巨震。翌年4 月中,以翁博士为首的6 人(农商、内政、教育3 部各2 人)小组前往震区考察。考察前后,两卷法文版《中国重大地震目录》,成为翁博士最主要的专业参考书。《科学》1922 年第6 卷第12 期发表的翁编《甘肃地震表》,其中有83 条都特别注明是“法文表未载” 。

“法文表”是翁博士对法文版《中国重大地震目录》第一卷中“甘肃地震年表”的简称。由此可见,翁编《甘肃地震表》时,不仅参考过“甘肃地震年表” ,而且还与之做过逐条比对,并且发现了其中的一些错误。翁博士明确指出公元128 年“汉阳地震” ,地点不对: “按此汉阳,法文表误为湖北之汉阳,实在陇西,今伏羌、西和等县属之。张衡《四愁诗》曰: ‘吾所思兮在汉阳,欲往从之陇坂长’,即是明证。 ”

翁博士受到法文版《中国重大地震目录》的启发,将中国地震活动地区归纳为一些“地震带” :中国地震在“三千数百次中,仅有250 余次可以约知其震中;凡此震中,其位置皆不期而集中于一定地带,在此带中震中密集,除此带外,则震中殆绝无,若是者名之地震带。地震带之地质构造皆有其共同之点,此共同之地质构造,实为发生地震之原因。共同点为何?一曰:地震带皆有重大断裂;二曰:发生大地震之断裂,皆时代较新者,即在第三纪或第四纪之初;三曰:水平动断层与上下动断层皆能发生地震,惟地震分布似与摺曲山脉无关。此数律是否能适用于全球?吾不敢知,在吾中国,则似历历可徵焉。 ”[7]

翁博士进一步划分出16 处地震带,并绘制了《中国地震区分布图》,此图显然与《全国地震城市分布图》有着渊源关系。

图 10 1668 年7 月25 日山东沂州府大地震等震线图Fig. 10 Isoseismal map of Shandong Yizhoufu big earthquake on Jul. 25th 1668

图 11 各省地震月频次曲线[6]Fig. 11 Monthly frequency curve of earthquakes in various provinces[6]

图 12 月降雨量与月地震次数的对比[6]Fig. 12 The comparison of monthly rainfall and earthquakes[6]

7 为鹫峰地震台培训测震技术员

1929 年,国人自建的北平西山鹫峰地震台还在施工中,时任地质调查所所长的翁文灏就通过著名物理学家叶企孙(1898—1977)和吴有训(1897—1977),招聘李善邦(1902—1980)为该台的主管。李善邦于1925 年毕业于东南大学物理系,并无测震专长,翁所长便派他到徐家汇地震台学习测震技术。半年后,鹫峰地震台竣工。1930 年春,从德国进口的测震仪器也已运到。李善邦遂结束在徐家汇地震台的学习,回到鹫峰地震台。在吴有训先生的指导下,开始安装、调试测震仪器,于当年9 月开始记录地震。

鹫峰地震台在李善邦的主持下,成绩卓著,闻名遐迩,很快就与世界许多著名的地震台建立了业务联系,李善邦也逐渐成长为驰名中外的地震学家。

综上所述,称上海徐家汇为中国近代地震科学的发源地,名正言顺,名副其实。