中耳胆脂瘤并发迷路瘘管的临床特征

韩亮 吴贤敏 陈晓云 方练 黄益灯

温州医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科 浙江省温州市325000

迷路瘘管(labyrinthine fistula)是指各种原因引起的迷路骨质破坏,主要表现为反复发作的眩晕,伴恶心呕吐,同时因为原发疾病的影响会伴有不同程度的听力下降。临床上,迷路瘘管主要继发于中耳胆脂瘤。中耳胆脂瘤由于胆脂瘤上皮的破坏力,不仅会破坏迷路骨质,而且常常会累及面神经骨管,造成面神经裸露从而并发面瘫。所有继发于迷路瘘管的患者就医时往往同时伴有耳流脓、听力下降、眩晕等症状,病情较普通的中耳炎危重,给治疗上带来一定的难度。本文回顾分析2012年9月至2018年9月在我院住院行中耳胆脂瘤手术患者,比较探讨中耳胆脂瘤并发迷路瘘管的临床特点、处理方法及预后。

1 资料与方法

1.1 病例资料

此研究为回顾性研究,选择2012年9月至2018年9月在我院住院行中耳胆脂瘤手术患者658例,选取其中最终出院诊断为迷路瘘管的病例进行分析。

1.2 研究方法

入院后详细问诊上述52例患者病程、症状(耳流脓、听力下降、眩晕、面瘫),所有患者术前均行纯音听阈检查,颞骨薄层CT检查,对于术前颞骨薄层CT发现有可疑迷路瘘管的患者另行瘘管试验明确诊断。所有患者均行乳突根治术(改良乳突根治术),并根据术中病变情况予合适的患者行鼓室成形术。术中关注面神经管的完整性,统计面神经管受损情况。参照Dornhoffer的分型标准[1],将术中所见迷路瘘管分成3型。I型瘘管为骨迷路局部骨质缺损但骨内膜完整,II型瘘管为骨迷路骨质及骨内膜均遭破坏但膜迷路尚完整,III型瘘管表现为骨迷路骨质及膜迷路均受累缺损。在手术中,我们选择在彻底清除乳突及鼓室病变后,I型和II型患者行自体骨粉+颞肌筋膜瘘口修补术,III型瘘管取颞肌行瘘管堵塞+瘘管内置入软骨+颞肌筋膜及自体骨粉瘘管修补术。所有手术患者术后观察5-7天,期间予抗感染治疗及对症处理,同时评估有无术后面瘫,术后眩晕等情况,2周后拆线取出外耳道填塞物,术后3月行纯音听阈检查。术后患者随访6个月至6年。

1.3 统计学方法

采用SPSS19.0统计软件进行数据处理。连续变量采用多个独立样本非参数检验分析,离散变量采用χ2分析,定义以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术前结果

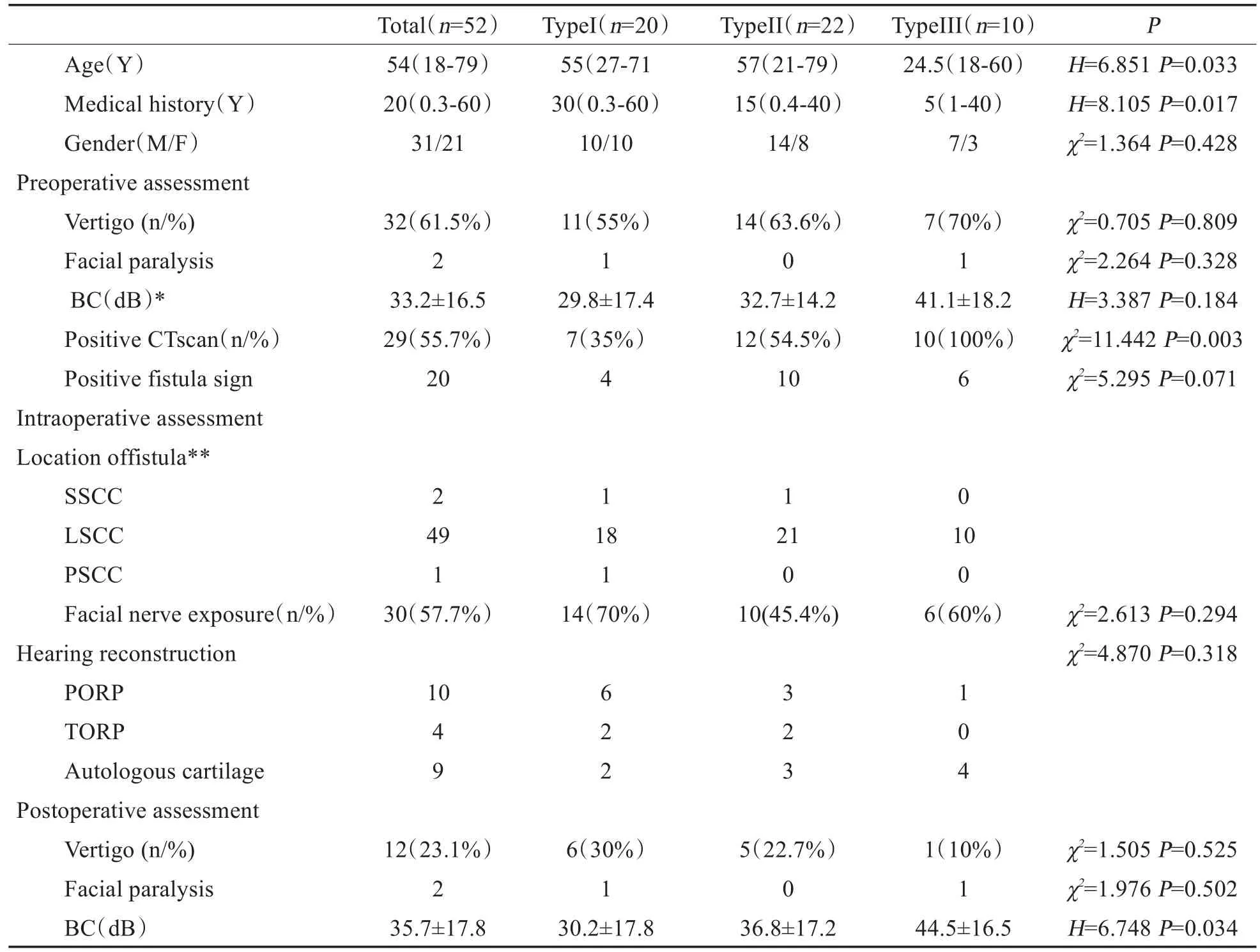

658例中耳胆脂瘤患者中,其中并发迷路瘘管52例(52耳,7.9%),其中男性27例,女性25例,平均年龄51.4岁(18-79岁),平均病史23.2年(0.3-60年)。术前有眩晕症状32例(61.5%),三种类型瘘管分别占11、14、7例,三者之间无统计学差异(χ2=0.705P=0.809,见表1)。周围性面瘫2例(3.8%),分别发生于I、III型迷路瘘管中,House-Brackman分级分别为3级和4级。胆脂瘤术后再手术4例。所有患者术前均行薄层颞骨CT扫描,发现迷路瘘管29例(55.8%),其中上半规管瘘1例,28例为外半规管瘘,29例CT确诊瘘管患者行瘘管实验,阳性率为20例(68.9%)。从术前平均骨导听阈来看,I型瘘管29.8±17.4dB,II型瘘管32.7±14.2dB,III型瘘管41.1±18.2dB,三者之间无统计学差异(H=3.387P=0.184)。

2.2 术中结果

根据术中所见,52例中瘘管I型20例(2例为上半规管瘘,1例后半规管瘘,17例外半规管瘘),II型22例(均为外半规管瘘),III型10例(均为外半规管瘘),三种类型迷路瘘管在好发位置上差异无统计学意义(χ2=2.159P=0.861)。术中探查所见面神经管受损30例(30/52,57.7%),其中I型瘘管面神经骨管受损14例(14/20,70%),II型瘘管面神经管受损10例(10/22,45.5%),III型瘘管面神经管受损率6例(6/10,60%),三者差异无统计学意义(χ2=2.613P=0.294)。2例术前面瘫患者均发生在I型瘘管病例中,其中之一瘘管位于后半规管。对于我们判断有条件行听力重建的患者共计23例分别行PORP、TORP或者自体软骨听力重建,重建情况如表1所示。

2.3 术后结果

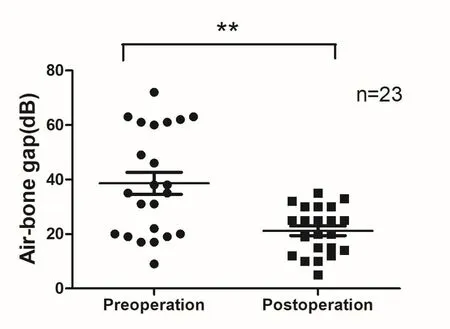

52例迷路瘘管患者术后随访6月至6年,所有患者未见明显胆脂瘤复发。术后12例患者有不同程度眩晕症状,其中包括4例术前无诉明显眩晕的患者。12例术后眩晕患者中,10例均在术后5天内眩晕好转,2例术后半月眩晕好转。2例术前面瘫患者术后仍有遗留面瘫,经对症治疗后术后3个月面神经功能恢复为2级,无新增术后面瘫患者。术后3月后复查纯音听阈,I型瘘管术后的骨导听阈30.2±17.8dB,II型瘘管 36.8±17.2dB,III型瘘管44.5±16.5dB,和术前比较,差异无统计学意义(ZI=72.50,PI=0.816,ZII=59.00,PII=0.147,ZIII=10.00,PIII=0.260,Z总=364.00,P总=0.188,见图1)。行同期听力重建23例(根据情况植入PORP、TORP或自体软骨),其中1型瘘管10例,II型瘘管8例,III型瘘管5例,术后气骨导差和术前比较,差异有显著性统计学意义Z=-3.879,P<0.001,见图2)。

图1 不同类型迷路瘘管术前−术后骨导听力变化Fig.1 Preoperative-postoperative bone conduction hearing changes of different types of labyrinthine fistula

表1 所有迷路瘘管患者术前、术中、术后基本资料Table 1 Preoperative,intraoperative and postoperative data of all patients with labyrinth fistula

图2 术中行听力重建的迷路瘘管患者术前−术后骨气导差变化Fig.2 Preoperative-postoperative air-bonegap changes in patients with labyrinthine who underwent hearing reconstruction during operation

3 讨论

迷路瘘管为中耳胆脂瘤常见并发症,在本研究中其发生率为7.9%,在一些回顾研究中报道发生率2.4%-16.7%[2]。外半规管因为其解剖位置的特殊性为迷路瘘管的好发位置,本研究中外半规管瘘占比为94.3%(49/52),文献报道外半规管占比约90%,其他好发位置分别为上、后半规管,偶也可见多个半规管瘘共存[3]。本研究中,4例术前纯音测听显示全聋的患者有2例分别发生于上半规管瘘和后半规管瘘,而这两种瘘管在所有瘘管中的比例是极低的,这2例患者术后听力亦没有得到明显改善,同时,2例术前面瘫的患者其中1例继发于后半规管瘘,可能提示虽然上、后半规管瘘比外半规管瘘发生率低,但是发生后程度更重、手术难度更大从而导致预后更差。

由于很多迷路瘘管患者缺乏特异性临床症状,因此在术前临床检查上并非能完全预测瘘管的存在。在中耳胆脂瘤患者中,除胆脂瘤本身带来的改变如耳流脓、听力下降外,迷路瘘管最常见的症状为眩晕。然而,报道的眩晕率在文献中有所不同,本研究为眩晕发生率为61.5%,不同文献中报道的眩晕率为25-100%。根据Dornhoffer迷路瘘管的分型标准,在我们的研究中I、II、III型瘘管的眩晕发生率分别为55%、63.6%、70%,且三者之间无统计学差异。原理上来看,I型仅破坏了骨管,骨内膜和膜迷路完整,II型骨内膜破坏,膜迷路完整,这两种类型瘘管的胆脂瘤组织未穿透膜迷路。III型迷路瘘管破坏了膜迷路,外淋巴液漏出,但是并不是所有III型瘘管患者都有出现骨导听力下降及眩晕症状。诸多的动物实验研究与临床研究发现,阻塞或切除部分半规管对于耳蜗的功能并无明显影响[4]。胆脂瘤及中耳腔增生的肉芽组织对残余的膜迷路特殊的压迫作用、胆脂瘤部分阻隔了压力、中耳腔对的炎症刺激可能是患者眩晕表征不一的原因[5]。三种类型迷路瘘管面神经骨管完整性无统计学差异,但是总体面神经受损率达57.7%,这提示我们在迷路瘘管患者术中更应注意面神经的保护,避免增加医源性面瘫可能。

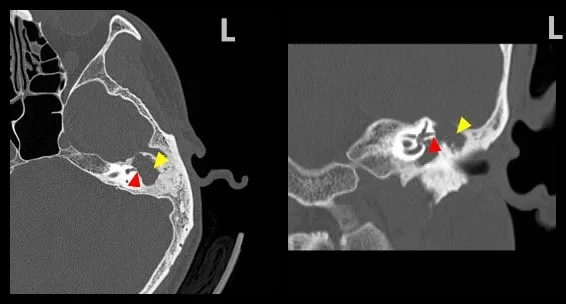

颞骨高分辨CT(HRCT)是术前诊断迷路瘘管较为有效的手段之一[6]。迷路瘘管在颞骨HRCT表现为迷路开放,即半规管部分骨质缺失,膜迷路与胆脂瘤组织相通(图3),但是骨迷路完好不能完全排除迷路瘘管可能。本研究中迷路瘘管CT阳性率为55.8%,三种类型的迷路瘘管CT阳性率有统计学意义,其中III型瘘管的CT阳性率更是达到了100%,这可能正因为III型迷路瘘管的破坏程度更深,所以CT表现上更为显著。近年来,不少研究认为颞骨高分辨CT对于迷路瘘管的诊断已有较高的灵敏度[7,8]。在所有术前CT发现迷路瘘管的患者中我们没有发现假阳性结果,亦论证了CT具有较高的特异度。同时,我们发现水平位CT已能较好的分辨各个位置的半规管瘘,当然,冠状位CT能帮助术者更好的了解胆脂瘤侵犯的范围。

在此研究中,我们对所有CT阳性的迷路瘘管患者行瘘管试验,结果发现总体阳性率为68.9%,较高的阳性率是基于CT基本确诊迷路瘘管这一前提,且I、II、III型瘘管间差异并无统计学意义。不同学者发现瘘管试验的阳性率在9-65%之间,原因可能是胆脂瘤肿块阻断了从外耳道到瘘管的压力变化,影响了内淋巴液的流动,从而导致瘘管试验的阳性率差异[9-11]。

继发于中耳胆脂瘤的迷路瘘管处理仍存在争议。实际上,在既往的文献中已经描述了两种方法:一种方法主张暂时留下胆脂瘤的基质或者覆盖瘘管以避免进一步破坏迷路结构,其原理是认为打开迷路后可能会进一步损害耳蜗功能[12,13]。另一项技术提倡彻底去除瘘管区域的胆脂瘤基质并通过骨-软骨进行密封修复,因为残余胆脂瘤可以随着进一步的骨质吸收破坏而进展,可能会造成进一步的听力损失,同时也存在并发颅内并发症的风险[7,14,15]。在本研究中,我们更加倾向完全去除迷路中的胆脂瘤基质。术中确诊迷路瘘管后,应先处理鼓室、乳突的病变,最后处理瘘管。I型和II型患者行自体骨粉+颞肌筋膜瘘口修补术(图4),III型瘘管取颞肌行瘘管两侧半规管堵塞+瘘管内置入软骨+颞肌筋膜及自体骨粉瘘管修补术。对于II型和III型迷路瘘管,高倍显微镜下仔细完整清理瘘管内的肉芽及胆脂瘤组织,瘘管内滴入地塞米松,快速行瘘口封闭,可以保存或改善现有的骨导听力,对于有条件行鼓室成型听力重建的患者,应该同期行听力重建,术后可以改善患者气导差,提高患者听力。

在本研究中我们观察到三种类型迷路瘘管患者术前骨导听力差异无统计学意义,III型迷路瘘管胆脂瘤浸润程度更深,相较于I、II型迷路瘘管而言,理论上其在清理胆脂瘤的过程中势必会造成对迷路更大的骚扰从而影响骨导听力,但是进一步的分析我们发现三种分型迷路瘘管骨导听力保存情况无统计学意义,这表明总体上讲中耳胆脂瘤伴迷路瘘管去除胆脂瘤基质后对术后骨导听力无明显影响,既往研究提示可能是由于内外淋巴液之间存在界膜,外淋巴的骚扰未必会对内淋巴液造成影响进而影响耳蜗功能[16,17]。

综上所述,迷路瘘管为中耳胆脂瘤常见并发症,外半规管为好发位置,中耳胆脂瘤+眩晕症状首先要考虑迷路瘘管可能,颞骨薄层CT及瘘管实验阳性有助于诊断,但是很大一部分病史不典型、检查阴性患者术中仔细探查可以确诊,术式的选择并不单一,可根据术中情况及患者自身情况选择。nal(arrow);B:Fistula repair was performed using fascia(arrow).

图3 中耳胆脂瘤伴迷路瘘管颞骨CT水平位及冠状位表现,所示分别为外半规管瘘口(红色箭头)、术中证实的胆脂瘤组织(黄色箭头)Fig.3 High-resolution computed tomography of patients with cholesteatoma in horizontal and coronal position.A fistula was observed in the left lateral semicircular canal(red arrow).A block of low-density shadow was recognized as a cholesteatoma in the mastoid cavity(yellow arrow).

图4 A:术中探查所见左外半规管瘘(箭头);B:术中颞肌筋膜修补瘘口后(箭头)Fig.4 A:Fistula was seen in the left lateral semicircular ca-