感染耳前瘘管的临床特征和手术治疗

韦明壮 罗绮宁黄嘉韵 颜文杰李晓珊李湘

1广东省中西医结合医院耳鼻咽喉科(佛山 528200)

2广东省中西医结合医院病理科(佛山 528200)

发生感染的耳前瘘管,在其周围出现反复的红肿疼痛、渗出肿胀、甚至破溃溢脓等多种表现,加上罕见的变异型耳瘘的存在[1-5],由于瘘口位置差异,感染部位、感染程度不同,导致感染耳前瘘管临床表现的多样化、复杂化;手术治疗仍有较高的复发率[6-9],这些因素相对增加了诊断和治疗的难度。本文拟对这些问题进行研究和探讨。本科室2001年8月至2019年4月间,收治感染耳前瘘管患者154例165侧,针对本组感染耳前瘘管的临床特征、手术方法及效果进行总结分析。报道如下:

1 材料和方法

1.1 临床资料

1.1.1 一般资料

感染耳前瘘管患者共154例165侧。性别和年龄:男62例,女92例;年龄1-83岁,平均年龄27.66岁,中位年龄25.50岁;小于18岁54例60侧,18岁以上(含18)100例105侧;双侧11例,单侧143例;左72例,右71例,其中有3例/侧为复发,151例/162侧为原发。所有患者接受术前谈话,说明病情、手术风险及可能的效果,并签署手术治疗知情同意书。

1.1.2 瘘口位置

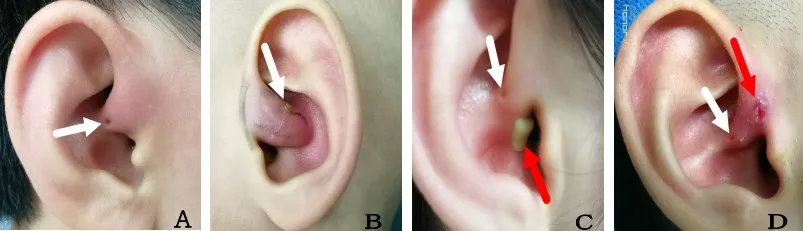

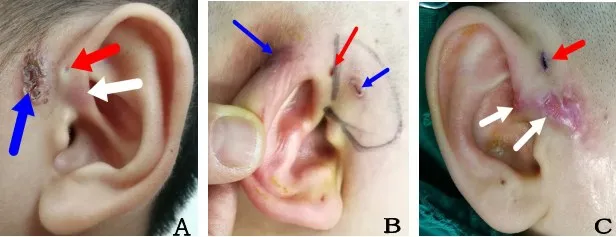

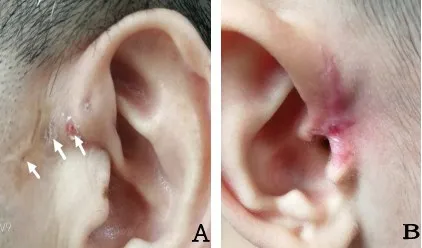

开口于耳轮升支前方区域的普通型耳前瘘142例153侧(图1);开口于耳屏和耳轮升支后缘假想线后方区域的变异型耳前瘘管,亦称耳后瘘管[1-5,10],共12例/侧,此型瘘口位多变,本组开口在耳轮脚区9例/侧,在耳轮脚和升支交界、外耳道内、耳廓后上方各1例/侧(图2)。

图1 普通型耳前瘘管,开口在耳轮升支前方(红箭头)Fig.1 Classical type preauricular fistula which opening is anterior to region of the ascending branch of helix.(red arrow)

图2 变异型耳前瘘管及开口位置(红箭头)Fig.2 The variant type preauricular sinus and orifice(red arrow)

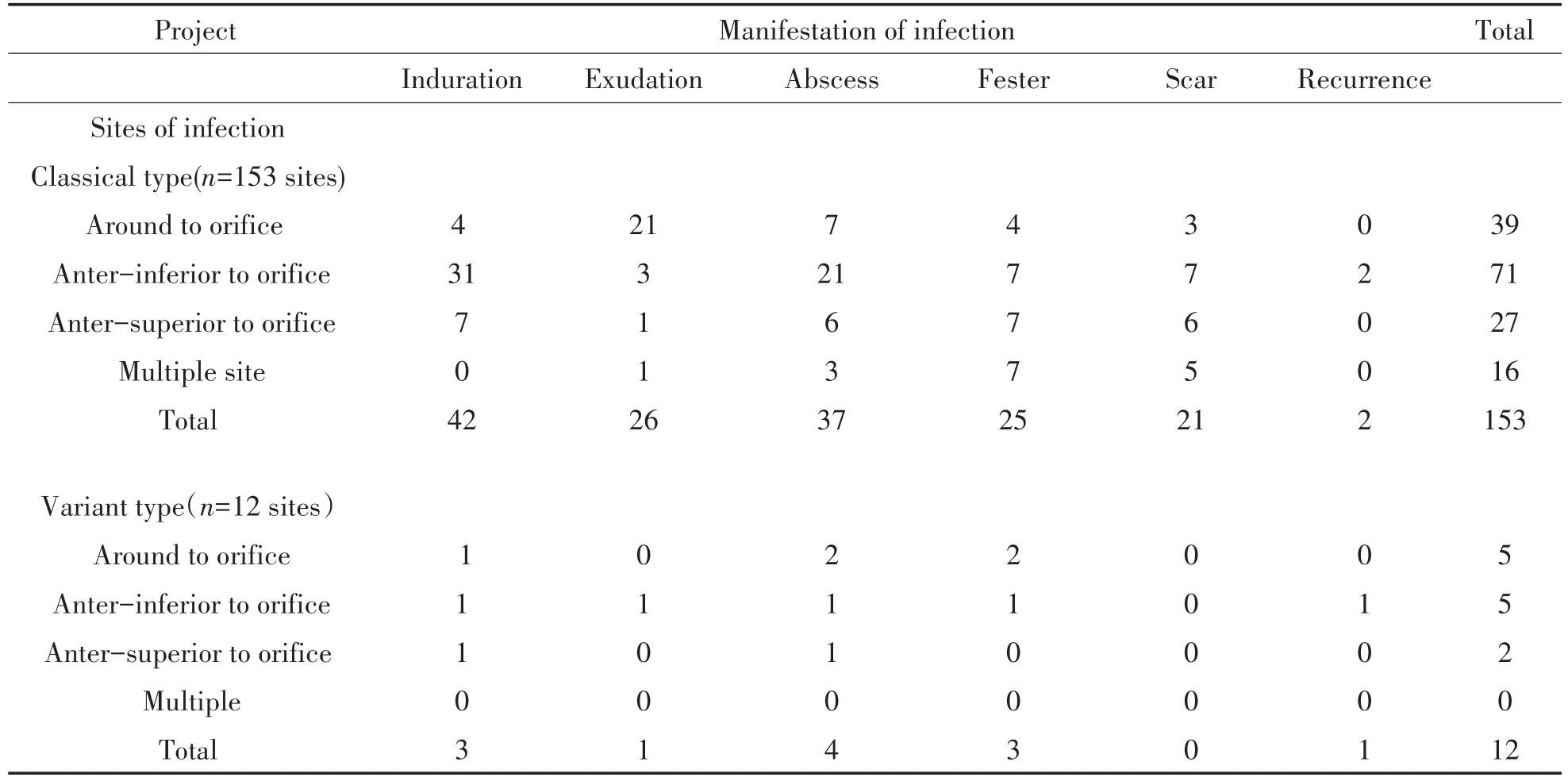

1.1.3 感染部位和感染类型(图3-6)

以瘘口为中心,感染部位定为:①瘘口(管)周围型;②瘘口(管)前下型;③瘘口(管)前上型;④多部位型。感染类型分为:红肿硬结、渗出肿胀、脓肿形成、局部溃破(切开)、炎症疤痕及复发型。详细病例分布见表1。

图3 变异型耳瘘感染表现(白箭头指瘘口,红箭头指感染灶)Fig.3 Manifestation of infection of variant type preauricular fistula(white arrow is orifice,red arrow is infection site)

表1 感染耳前瘘管的感染部位和类型分布情况Table 1 The distribution of sites and manifestation of infection in two types of infected preauricular fistulas

图4 普通型耳瘘感染表现(白箭头指瘘口,红箭头指感染灶)Fig.4 Manifestation of infection of the classical type(white arrow is orifice,red arrow is infection site)

图5 多部位感染表现(红箭头指瘘口)Fig.5 The clinic manifestation of infection in multiple sites(red arrows point at to orifice)

图6 其他感染类型Fig.6 Other infection types

1.2 治疗方法

1.2.1 术前治疗

感染瘘管(炎症静止期除外)术前抗感染治疗3-5天,多数选用二代头孢类,部分病例根据分泌物培养结果选用敏感类抗生素。消炎后仍积脓较多(局部波动感明显)、疼痛剧烈者先行切开排脓或穿刺抽脓,2-3天后手术。

1.2.2 病灶的切除

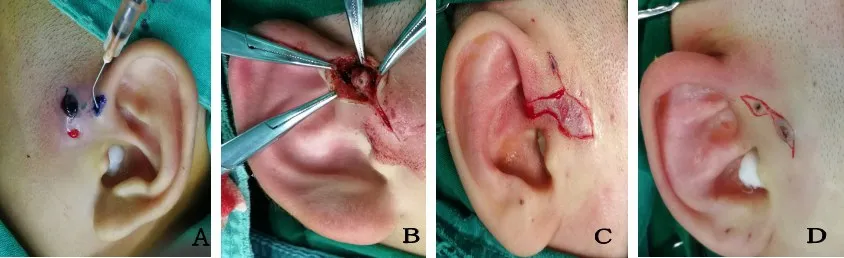

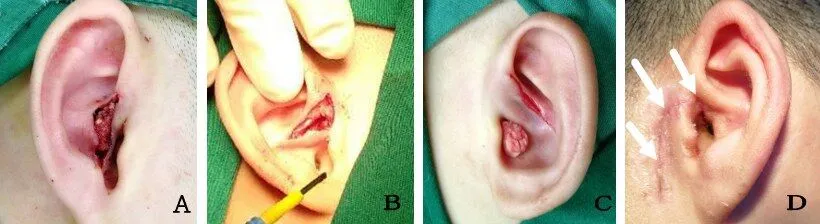

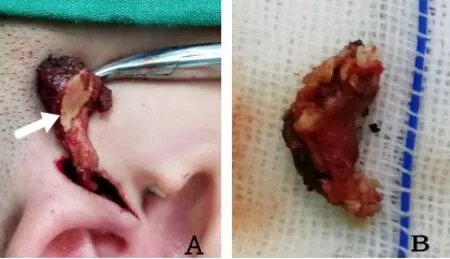

瘘管标记及切口设计:术前用钝头泪道冲洗针探查瘘管并用亚甲蓝行窦道灌注(图7A),根据病变设计切口(图7BCD,图8);采用广泛局部切除法[8,11]切除范围包括瘘口、窦道、相关部分耳软骨及感染灶。经典型耳瘘切除:梭形切开瘘口周围皮肤,可根据需要调整切口方向和长度,兼顾多个病灶的切除。用尖刀片切开真皮层,注意辨认病灶和正常组织,锐性分离,尽量保留病灶(脓肿)表面皮肤;皮下可用电切设备以便止血;深部分到颞浅筋膜层表面,感染灶要切到正常组织边界;根据亚甲蓝着色标记追踪瘘管至盲端,必需将与之紧密附着的部分软骨一起整块切除(图9A)。切除过程要注意避开或主动处理颞浅血管以免出血。本组变异型耳瘘开口多位于耳轮脚区,其窦道短或无,以小凹口形式附在软骨表面或以囊袋形式位于软骨内,直接开口于皮肤表面;因皮下组织极少,感染区皮肤菲薄,手术时必须细心辨认、追踪、并彻底切除瘘口、囊袋、相关软骨和感染灶(图9B)。ra;C is incisions along the helix crus cristae;D is incision(white arrow)from infected site to external auditory canal at where the orifice located

图7 瘘管标记及切口设计Fig.7 Fistula marking and incision design

图8 变异耳瘘切口类型Fig.8 Incisions for the variant type fistula

图9 切除病灶及相关软骨Fig.9 Remove fistula focus and partial relative helix cartilage

1.2.3 局部缺损修复

耳瘘及感染灶切除后,经松解周边多可以直接缝合。当某些部位(如近外耳道口、耳轮软骨区)缺损较多,缝合张力较大并可能引起变形时,选用简单易行的邻近皮瓣转移修复(图10),本组有15例用局部小皮瓣修复。

图10 邻近小皮瓣修复Fig.10 Reconstruction by adjacent flap

2 结果

2.1 临床特征多样化

(1)耳前瘘管开口位置不同,变异型开口不恒定;(2)感染可发生在瘘口(管)周围的任何部位,感染灶和瘘口(管)距离不同;(3)感染程度轻重不一,表现多样,可出现红肿、积脓、破溃及疤痕等。

2.2 手术疗效

术后随访6-36个月,无失访,复发共5例/侧,占3.03%(5/165侧),其中变异型1例/侧,普通型4例/侧,差异无显著性(c2=1.239,P=0.266)。其中有1例患者(6岁)术后第3天术区肿痛、积液、裂开,当时考虑可能瘘管切除不净,二次手术探查未见残留瘘管。清理创面并做细菌培养,发现是多耐金葡球菌感染,未选对敏感抗菌素,经调整抗生素后治愈。其余患者均治愈。用皮瓣修复患者15例均一期愈合。少部分患者因软骨去除导致局限性耳轮嵴低平,未出现耳廓畸形和其他严重并发症。

3 讨论

耳前瘘管是一种较常见的先天性耳廓胚胎发育异常导致的软组织畸形,由Heusinger等于1864年首报[4-6,10,12];亦称耳前小凹,耳前窦,耳前窦道和耳前囊肿[6],其形成主要跟耳廓的胚胎发育异常有关,是腮弓发育形成的His听小丘融合或闭合不良所致,或者在胚胎性耳廓发育过程中由孤立的外胚层折叠形成[4],详细发生机制尚未明确[3,6,13]。全球各地人群发病率不同,文献报道为0.1-10%,国内为1-3%[13]。多为单侧,如为双侧,遗传的可能性大;女性多于男性;左右侧发生情况报道不一[6,13-15]。无症状耳前瘘通常在常规的耳鼻喉科检查中被发现,无需处理。发生感染的耳瘘,因为反复肿痛、溢脓等,需要治疗。

手术切除是治疗感染耳前瘘管的有效手段,文献报道多种手术路径、切除方法[4,6,8,16],包括单纯瘘管切除、耳上入路局部扩大切除[8,11]、延伸至耳后的局部扩大切除[6]、瘘管和感染灶平行切口、“8”字形切口[4]、显微镜或放大镜下瘘管切除和其他改良术式等方法[9,16,17];以及用美蓝液标记瘘管或术中探针引导等辅助手段[4,8];目的是彻底切除瘘管及其分支和感染灶、减少复发。各术式有相应的适应证,各有特点,但哪种为最佳术式并无定论[4,8,17]。本组以局部扩大切除为主,但切口入路方式相对随意,视病情灵活选定,基本原则是:(1)暴露充分,兼顾瘘口、瘘管、相应软骨及感染灶(疤痕)的整体切除;(2)考虑到应用局部皮瓣修复可能;(3)注意避开或便于暴露、辨认颞浅血管。

变异型耳前瘘管是Choi等首次提出[2,10],其发生率不高,但表现多样,易被忽略、误诊而延误治疗[1-3,5,10,18],本组共12例(7.8%)。此类瘘管切除无固定术式,可随机应变(图8)。本组有1例感染灶在耳屏前下区,外院手术后仍反复红肿疼痛来诊,经仔细检查才发现瘘口在耳廓后上未被切,再手术切除残余瘘管瘘口后治愈。另1例左耳前形成脓肿,院外以脓疮多次切开排脓后不愈来诊(图2C),本拟行感染灶清创切除,手术消毒时发现外耳道外段、前上方有白色分泌物溢出,查见为瘘口,探查发现有瘘管在皮下经耳前切迹通往脓腔,并附着在耳屏软骨上方;病变局限于皮下组织,未超出颞浅筋膜层,追踪未见涉及腮腺、面神经等。术后病理为瘘管壁纤维组织增生,多量中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞浸润,脓肿形成,肉芽组织增生(图11)。此例已随访22个月未见复发。瘘口于外耳道内的耳前瘘管更罕见[5,19],应注意和第一腮裂瘘鉴别,后者属先天性颈侧瘘管,亦称耳颈瘘,瘘管行走位置深,和腮腺组织、面神经等关系密切,分二个类型:Ⅰ型开口于乳突尖前下方,Ⅱ型开口于下颌角附近;两型瘘管行走过程有所不同,但多数与外耳道相通或盲端终止于外耳道或附近[3,6,18,19]。

感染耳前瘘管术后复发是耳鼻喉科必须面对的问题和挑战,文献报道复发率在0-42%,可能和术式有关[4,7-9,17];未切除瘘管相关软骨、瘘管分支难以辨认、疤痕粘连导致瘘管走向改变及切除范围不足等是导致瘘管切除不全而引起复发的主要原因[8,9,16]。本组复发率3.03%(5/165侧),多发生于开展耳瘘手术的初期,可能和经验欠缺、手术时机把握不好、切除范围过于保守等有关。由于本组变异型耳瘘仅12例,有1例/侧复发,尽管和普通型比较无差异(c2=1.239,P=0.266),但由于病例数有限,难以说明手术复发和耳瘘类型的相关性。不论耳瘘类型如何,减少术后复发,我们的体会是除了术中彻底切除瘘管及分支、相关软骨、感染灶三者之外,术前的炎症控制程度也很关键,不一定要求炎症完全消失或排脓到疤痕形成,但疼痛症状、局部红肿要减轻,但何为恰到好处,还需要进一步观察探讨。

图11 组织病理:瘘管壁纤维组织增生,多量中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞浸润,脓肿形成,肉芽组织增生(HE,200×)Fig.11 Histopathological pictures show fibrous tissue hyperplasia in fistula wall,infiltration of mickle neutrophils,lymphocytes,plasma cells,abscess formation and granulation tissue hyperplasia(HE,200×)

4 结论

引起耳前瘘管感染的细菌不同[20],其临床表现复杂多样,变异耳前瘘管可能易被误诊漏诊,务必重视。感染耳瘘剧烈疼痛、肿胀溢脓或术后复发给患者带来极大痛苦,必须积极干预,尽早手术切除是治疗感染耳前瘘管的有效方法。熟悉耳前瘘管感染基本知识、掌握瘘管切除基本技术是保证彻底切除病灶,减少或避免复发的基本前提[9,11,21,22]。