物探方法组合在岩溶区地面塌陷勘查中的应用

李 星,刘海飞,柳建新,汪强强,施昕祎

(1.中南大学 地球科学与信息物理学院,长沙 410083;2.有色资源与地质灾害探查湖南省重点实验室,长沙 410083)

0 引言

地面塌陷是岩溶发育区常见的地质灾害问题,岩溶空间在外力的作用下通常会造成地面沉降甚至地面塌陷的情况[1],进而损坏房屋、道路、电力和农田等各种基础设施,使得人民的生命和财产安全面临巨大潜在风险。笔者以湖南省宁远县山田村为例,该村在2018年3月发生大面积地面沉降与塌陷,村中多处房屋墙体开裂,个别房屋地板发生塌陷,严重威胁村民的生命财产安全,另外有部分塌陷坑位于连通四个村的村民出行的村级公路旁,对过往的行人及车辆造成极大的安全隐患。

这里详细阐述了使用探地雷达(GPR)和高密度电法(ERT)两种浅层地球物理勘探方法组合起来,精细探测山田村地下岩溶塌陷区域的技术方案。GPR方法对地下介电常数差异明显的地质体具有很高的成像分辨能力,但当地下介质有高粘土含量或者高含水量特性时,电磁波信号会产生急剧的衰减,使得该方法的穿透深度就会大大降低[2]。而ERT在高含水量、低电阻地层也具有较大的探测深度和良好的电阻率层析成像能力。两者结合起来会形成优势互补,能够大大提高对本区地下隐伏岩溶地质体的水平、垂直尺度的探测分辨率[3]。文中的案例不仅要探测较大的岩溶空洞,而且还要分析研究潜在的狭长的岩溶通道、裂隙和小尺寸的岩溶腔体,使用这两种物探方法可以获得更多有效的信息[4-5],为分析研究该区地面塌陷的形成机理、预测地面塌陷的发展趋势和评价地面塌陷区的地基稳定性奠定基础,为进一步开展地面塌陷防治工作提供依据。

1 研究区域地质概况

1.1 地质环境条件

工区处于湖南省宁远县城北东约45 km处,具体范围如图1所示。从图1中可见,工区介于九嶷山和阳明山之间,位于玉河冲压扭性断裂南东盘、下盘,走向北东,倾角50°~70°,倾向北西。泥盆系上统灰岩、白云岩分布于整个勘查区范围,区中部平坦部位被第四系残坡积物(粘土和碎石土)所覆盖。区内地下水类型主要有松散岩类孔隙水及岩溶裂隙溶洞水两大类。地下水径流受到区域地形地貌的控制,岩溶裂隙溶洞水自北东向南西径流。在勘查区内岩溶裂隙溶洞水在受区域地下水径流控制的基础上受区内微地貌特征、含(隔)水层的分布以及断裂构造的控制。

图1 工作区域范围Fig.1 Scope of work area

1.2 灾害体基本特征及形成机制

勘查区内灾害体的发生是持续性的,破坏程度从轻微墙体开裂到数米直径的地面塌陷不等,现场情况如图2所示,塌陷和地面变形处于持续性增强趋势。分析区内的水文地质特征,勘查区岩溶塌陷的主要形成机制有三点[6]:①岩溶及发育程度,区内可溶岩为泥盆系上统佘田桥组(D3S)灰岩、白云质灰岩、白云岩,受构造影响且又经过了多次岩溶发育阶段,因此该区内岩溶发育较强烈;②覆盖层,在区内残坡积土主要为泥盆系上统佘田桥组灰岩、白云质灰岩、白云岩之上的残坡积土由蠕虫状红土及红色粘土、粉质粘土组成,含少量碎石,残坡积土一般厚度在7 m~12 m之间,覆盖层厚度正合适土洞的形成及致塌,为本区发生塌陷地质灾害提供了基础条件;③地下水动力作用,在天然状态下受地下水径流比较缓慢、溶洞充填等因素的影响,土洞形成致塌的过程是比较漫长的,地面塌陷发生频率不会很高,但是当地质环境条件发生变化,会加速土洞的发展,引起地面塌陷频发,外界诱发因素主要为年内降雨分布不均、年间降雨分布不均、地表水(含农田灌溉)入渗。由于雨季雨量充沛,地下水入渗强烈,引起第四系水位急速上升,引起地下水潜蚀冲蚀作用强烈,加速土洞的发展。冬季由于第四系水位下降,渗透补给岩溶水的活动减弱,土洞的形成速度减缓甚至停止,当降水入渗后对土洞的潜蚀作用继续进行,土洞的孕育、发展到塌陷发生需要一定的时间,因此说明降雨入渗加速土洞的发展。

图2 灾害现场照片Fig.2 Disaster scene photos

2 物探方法组合与外业工作部署

2.1 地质雷达

地质雷达是利用天线发射和接收高频电磁波,来探测介质内部物质特性和分布规律的一种地球物理方法。电磁波在介质中传播时遇到岩溶裂隙、岩溶空洞时会产生异常的回波信号。通过分析地质雷达剖面上的异常信号便可得到被探测目标体的类型、位置、大小等信息[7-9]。电磁波在介质中的传播速度、界面处的反射强度受介电常数影响,工区常见介质的介电常数见表1。

表1 常见介质电性参数Tab.1 Electrical parameters of common media

本文案例所使用的地质雷达仪器为GSSI公司生产的SIR 4000系列雷达,天线频率为100 MHz,共布设地质雷达测线116条,测线主要分布于重点勘查区的建筑群内,每个建筑群测区以大写英文字母作为测线首字母标记,各测线、测点号均以西小东大、南小北大的原则进行标记(图3)。观测方式为连续剖面测量,空间采样间隔为1 cm,相对介电常数取9,低通滤波器频率取300 MHz,高通滤波器频率取25 MHz。雷达信号处理采用Radan7数据处理系统。

图3 物探测线布置示意图Fig.3 Layout of survey line

2.2 高密度电法

高密度电法是一种以阵列式的电极布置向地下供电并同时测量电位差及电流的一种传导类电阻率法,与常规电法的勘探原理相同。案例区的表层种植土、粘性土的视电阻率值较低,为20 Ω·m~160 Ω·m;灰岩的视电阻率值较高,一般在500 Ω·m~3 000 Ω·m之间。

本文案例所使用的高密度电法仪器为WDJD-4主机和WGMD-4转换开关,电极距为5 m,共布置7条测线,断面中心区域有效勘探深度大于40 m,工作装置选用温纳装置,具体测线布设如图2所示。高密度电阻率二维反演处理采用中南大学IPInv直流激电反演解释系统[10-12]。

3 勘探实例与有效性分析

3.1 物探异常解译标志的建立

物探异常的准确解译要遵循从已知到未知的解释原则,并结合已有地质和钻探资料,来提高物探推断解释的可靠性。

完整的灰岩中,电磁波没有明显的异常反射,雷达剖面上同相轴较为均匀、连续,反射波频率没有明显变化。当有溶洞或溶蚀通道时,雷达剖面上同相轴出现明显的错断或畸变。当岩溶内部有黏土或水充填时,电磁波产生严重的吸收衰减,在雷达剖面上呈现明显的低频特征。

高密度电法异常的解释基础是识别反演断面中电阻率等值线的高阻和低阻异常特征,在完整基岩段,电阻率等值线疏密均匀、连续,在岩溶裂隙发育带呈低阻“V”字型异常或高、低阻梯度变化特征。

3.2 高密度电法的勘探实例分析

高密度电法选取位于塌陷集中区域的2线、3线和4线为例进行解释分析。图4~图6分别为2线、3线和4线的高密度电法的反演结果及推断解释图,从电阻率反演断面图来看,测区断面地层的电阻率值为十几欧姆米到数千欧姆米不等,各测线电性不均匀性较为明显,电性总体变化趋势是电阻率随着深度增加而增大。

图4 2线高密度成果图Fig.4 ERT results of line 2(a)反演断面图;(b)地质推断图

图5 3线高密度成果图Fig.5 ERT results of line 3(a)反演断面图;(b)地质推断图

图6 4线高密度成果图Fig.6 ERT results of line 4(a)反演断面图;(b)地质推断图

各测线的反演结果显示测区地层在有效勘探深度范围内大体分为两层:10 m左右以浅电阻率相对较低,推断为第四系覆盖层,10 m以深至有效勘探深度范围内电阻率明显升高,结合前人地质钻探资料推断为奥陶系灰岩。断面位置在2线310号点和375号、4线110号和190号点处附近10 m~20 m深度范围内呈漏斗状低阻异常,推测存在溶腔发育,为潜在地面塌陷区域。3线断面电阻率整体偏低,280号和420号点处附近存在“V”型低阻异常,深度范围在20 m~40 m,推测为岩溶孔洞和裂隙发育区域,存在塌陷隐患。

3.3 地质雷达的勘探实例分析

地质雷达测线与高密度测线距离较近,因此部分异常可以相互验证、相互补充。这里选取测线I2、B7和F2线的探测结果进行分析与解释。图7~图9分别为I2、B7和F2线的雷达剖面与地质推断结果。由测线的雷达剖面可见在深度2 m~2.5 m左右存在不连续的弯曲反射界面,推断为第四系碎石土覆盖层与下层奥陶系灰岩的分界面。I2线水平位置在2 m~5 m之间,深度在7.5 m~12.5 m的范围内有明显的同相轴错断和低频特征,推测为潜在的岩溶空腔,并且异常位置与高密度电法结果有所对应。B7线水平位置在3.5 m~5 m之间,深度范围7.5 m~12.5 m区域内存在电磁波同相轴明显错断,推测存在溶洞或溶蚀裂隙。F2线水平位置在4 m~8 m之间,深度范围10 m~15 m区域内存在明显的强反射信号,同相轴错断且电磁波衰减强烈,该异常区域与高密度结果相对应,推测存在岩溶空腔的可能性较大。结合高密度电法的异常分布,可将勘查区的物探异常联系起来,推测为岩溶发育带(图10)。

图7 I2线探地雷达成果图Fig.7 GPR results of line I2(a)地质雷达剖面;(b)雷达剖面地质推断图

图8 B7线探地雷达成果图Fig.8 GPR results of line B7(a)地质雷达剖面;(b)雷达剖面地质推断图

图9 F2线探地雷达成果图Fig.9 GPR results of line F2(a)地质雷达剖面;(b)雷达剖面地质推断图

图10 物探异常推断示意图Fig.10 Geophysical anomaly inference

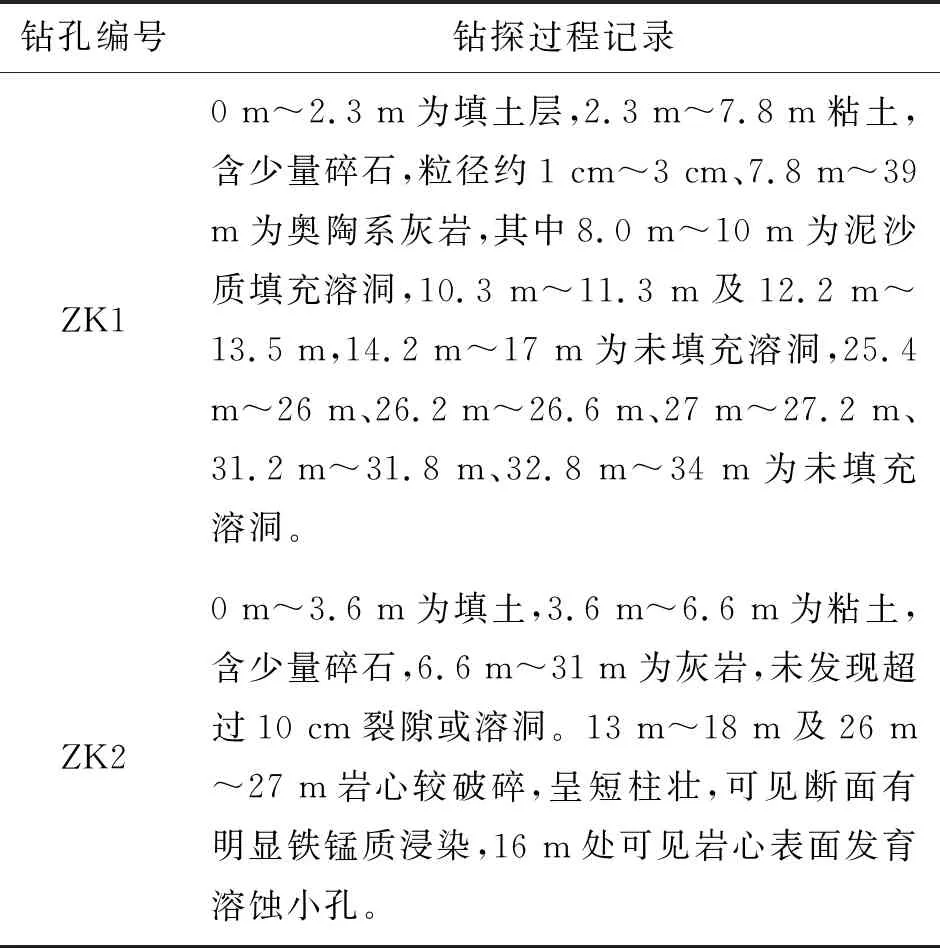

3.4 钻探验证与有效性分析

为进一步验证探测结果,对部分异常区域进行钻孔验证。钻孔ZK1和钻孔ZK2均处于塌陷区域内,其中钻孔ZK1位于F2线上水平位置6 m点位处,并且靠近高密度2线310号点,钻探过程记录见表2。

表2 钻探过程记录Tab.2 Record of the drilling process

根据ZK1钻孔资料,该处高密度电法结果与地质雷达结果对应较好且与钻孔揭露吻合,说明在两测线对应的区域内存在岩溶孔洞发育;根据钻孔ZK2钻孔资料,16 m处可见岩心表面发育溶蚀小孔与高密度1线和高密度2线所对应的异常条带的平面位置与深度都有较好地对应。

结合钻探结果可以发现,高密度电法与地质雷达的探测结果都得到了较好地印证。综合对比两种方法的探测结果,地质雷达的探测结果更为准确,但探测深度偏浅;高密度电法的纵向分辨率偏低,但探测深度大,可以探测更深处的大型溶洞。

高密度电法与地质雷达组合准确发现了勘查区中存在的多个可能发生地表沉降或塌陷的高危区岩溶空腔,有效保障了周边居民的安全。

4 结论

笔者综合探地雷达和高密度电法在岩溶塌陷区开展应用研究,得到以下结论:

1)地质雷达与高密度电法组合在岩溶塌陷区勘查效果明显,能够准确定位地下岩溶空腔和裂隙带的位置。

2)综合对比两种物探方法,地质雷达在数据采集效率和探测精度方面明显高于高密度电法,特别在建筑群的内、外开展短剖面测量时更具优势,但在富水岩溶区探测深度偏浅。而高密度电法由于受体积效应影响,电性异常规模相比实际明显偏大,并且纵向分辨能力偏低,但可以作为地质雷达在探测较大深度岩溶时的必要补充。

3)由于该区第四系覆盖层为碎石土结构,厚度较薄,土体承载力小,若溶洞与溶隙继续发生溶解扩大,加上人类活动的扰动将加速该区域的地面塌陷和地表沉降的风险,应对风险源进行结构性的预防和治理措施,以最大程度降低地面塌陷变形的风险。