“以生为本”视角下旅游管理专业课程思政建设路径

侯贺平 何静 连子怡 金海鑫

摘 要:我国旅游业的蓬勃发展和大众消费观念的不断提升对旅游专业人才提出了更高要求。本文基于“以生为本”的视角,首先从社会发展的新态势、学生成长的新需求、旅游业发展的新机遇和旅游者观念的新提升四个方面论述了旅游管理专业进行课程思政建设的必要性,其次通过问卷调查获得学生对建设现状的一手资料,最后从提高认识、因材施教、“双向育人”、润物无声四个层面提出实施路径,以实现旅游专业学生专业知识与思政素养同向同行提升。

关键词:以生为本;课程思政;旅游管理专业;人才培养;立德树人

中图分类号:F272.92 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2021)01(b)--05

思想政治教育作为党和国家思想政治工作的重要组成部分,其教育方式与教育主题应该与科学技术发展、全球新时代潮流、全国改革新形勢、人的思想行为多需求等理论和实践保持同步发展。旅游管理专业的课程思政建设是将思想政治工作结合专业发展实际的需要,培养德才兼备的新型旅游专业化人才的有益探索。当前关于旅游管理专业课程思政的研究可分为三个方面:(1)从学院和学科发展出发,探讨在旅游管理学科建设、课程设置中如何体现思政教育[1][2][3]。(2)从单个课程的教学设计提出结合具体教学内容的思政教学改革内容与方法[4][5][6]。(3)从旅游管理专业的实践环节出发,在定岗实习、课程实践中阐述职业道德教育的具体内涵[7][8]。现有研究多停留在定性的理论探讨阶段,对于学生这一课程思政与旅游专业人才培养的主体关注较少,特别是在旅游管理专业人才培养中课程思政的理解、现状及其改善路径等。基于课程思政的内涵和外延,从学生的实际需求与旅游管理专业特色出发,在旅游管理人才培养中有效开拓学生思政学习的新途径,借助课程思政纵深提升专业课程的价值内涵,从而实现学生专业知识与思政素养的同向同行提升,是新时代旅游管理专业教学面临的重要任务之一。

1 研究设计

本文首先对课程思政从概念和特征两方面进行内涵和外延的概念解析;其次,提出课程思政与旅游管理专业教学融合的必要性;再次,对融合现状进行问卷调查与分析;最后,针对现状提出具有针对性的融合途径。本文主要采取调查问卷的方式,问卷内容分为调查对象基本情况、对课程思政的认识、课程思政融入专业教学的需求及融入的满意度四个部分,调查对象是旅游管理专业在校大学生。通过问卷星网站发布问卷,收回问卷300份,其中有效问卷300份,回收率100%。本文研究路线如图1所示。

2 概念解析

在党的理论创新的科学指引下,随着国内外发展环境、青年学生时代发展需求和新时代教育载体和方法的推陈出新,课程思政的内涵和外延不断发生新的变化。现阶段本文认为课程思政在内涵上是从“立德树人”这一教育的根本任务出发,通过三全(全员、全程、全课程)育人的形式将各类课程与思想政治理论课程同向同行,以此实现学生在专业知识学习与思想政治理论方面的协同进步[9]。理论性与实践性、时代性与阶级性、综合性与特色性是课程思政的主要特征。作为党和国家思想政治工作的重要组成部分,课程思政在外延上包括:意识形态教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、理想教育、道德教育、纪律与法制教育、国防教育、民族团结教育等多种层次的内容。

3 旅游管理专业进行课程思政建设的必要性

3.1 社会发展的新态势

全球正在进入一个交通、通信飞速发展的新时代,人们获得信息的渠道越来越便捷、内容越来越丰富,几乎超越了时间、空间、文化和语言的限制。人们不仅是信息的接收者,信息的传播者,主动或被动,显性或隐性,这就要求面对多元化信息具有基本的明辨是非及抵御并纠正的能力,这些不仅需要一定的专业知识,更需要自身正确的意识形态和良好的思想道德作为强有力的后盾。习近平在全国高校思想政治工作会议上指出:思想政治教育的发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。课程思政已成为我国高等教育提高质量、内涵发展的重要举措。为了旅游专业人才培养实现跨越式发展,立足其专业的独特优势与魅力,借思政元素提高旅游人才培养质量,是其必然之趋势、必尽之义务。

3.2 学生成长的新需求

当前旅游管理专业学生作为旅游行业的储备人才,具有以下几个特征:(1)行为性格:具有95后、00后学生的共同特征,在接受信息的内容和形式上乐于求新求异,学习能力较强而行事缺乏组织性、计划性[10]。同时,受专业性质的影响,旅游管理专业学生多对不同地域和文化有较强的好奇心和求知欲,敢于尝试和实践。(2)思想觉悟:学生多数出生于和平时代,没有经历过战争、饥荒、贫穷等艰苦环境的洗礼,缺乏责任与忧患意识,对中国的发展历程和传统文化的认识多数停留在书本文字和概念层面,这直接影响了旅游管理专业学生对我国优良传统的践行与宣扬。(3)职业道德:在全球市场经济背景下,学生多追求快捷、实用,进而自我意识较强,求真、奉献的精神欠缺。旅游行业中多为劳动密集型的服务行业,需要“有理想有担当、无歧视无贵贱”的具有高度行业认同感和责任感的新型专业化人才。将课程思政渗透到旅游专业知识学习的全过程,培养技术精湛、锐意进取的新时代人才,培养弘扬革命精神、传承优秀文化的新青年,培养有务实精神、有服务意识的从业人员,以适应时代要求与学生需求。

3.3 旅游业发展的新机遇

旅游行业的多重特征与全新时态对未来从业人员提出了新要求:(1)我国旅游业正处于大众旅游时代,国内旅游市场在世界排名首位。面对庞大的客源市场,旅游业在传播文明、交流文化等方面不仅涉及范围之广而且内容之多:红色旅游激励人们弘扬革命精神、珍惜幸福生活;生态旅游引导人们践行“两山理论”,保护生态环境等[11]。(2)我国已成为世界最大旅游客源国和第四大旅游目的地国家。在全球旅游市场不断融合过程中,旅游从业者担负着向世界展示中国素质、弘扬中国精神、讲好中国故事的重要职责。(3)我国旅游人才供给与需求存在“错位”现象。各级各类旅游院校培养了大量人才以希冀为旅游业发展提供智力和人力支撑,然而多数毕业生在择业时直接转行,或只是把旅游企业作为暂时的跳板而流向其他行业。(4)我国的旅游业发展机遇与挑战并存。基于农旅、文旅融合等多样化方式开展的乡村旅游、特色小镇等为国家乡村振兴、扶贫攻坚等战略开创了新局面,然而我国旅游业发展仍然具有一定的脆弱性,如2019年末爆发的新冠疫情对我国旅游业造成了严重影响。同时欺诈、强制消费等不良行为依然时有发生。强业必先强才,在旅游专业人才培养中进行课程思政建设,有助于引导旅游业走向稳定、健康、有序的发展道路。

3.4 旅游者观念的新提升

旅游专业进行课程思政建设以适应旅游消费观念的转变及新型消费群体的出现:(1)随着旅游活动在人们生活中的地位不断提升,旅游者对旅游的质量要求不断提高,已经不满足于“走马观花”式的游览,更注重在旅游活动中的参与体验性与互动感染力,以此获得深层次的文化内涵的学习与思想境界的提升[12]。(2)随着旅游者观念的提升以及旅游在人们生活中的不断深入,旅游者群体逐渐多样化,年龄不断向上和向下延伸。有钱有闲的“银发游”已成为旅游市场开发的潜在热点,同时,亲子游、研学游、科考游、夏令营等多种适合青少年的旅游形式不断发展。以上新兴群体在旅游过程中除了对文化知识的需求外,更多的需要旅游从业人员的关心与帮助,以求安全、顺利、快乐地完成旅游活动。这不僅需要旅游从业人员具有丰富的知识储备与专业技能,更要有爱心、细心与耐心,以适应旅游新兴消费者的不同需要。

4 旅游管理专业进行课程思政建设的现状

4.1 学生对思想政治教育的认知

旅游管理专业学生中的62%对课程思政的理解较为全面,而近40%则具有一定的局限性。其中,24.67%的学生认为课程思政是通过学习思想道德修养、法律基础、形势与政策等规范学生的思想、道德观念;12.67%认为课程思政是通过马原、毛概、近代史等课堂学习规范学生的政治思想;0.67%认为是其他。旅游人才培养中进行课程思政的目的教程结果是:32.40%的学生认为是培育德才兼备的专业化人才;然而,67.60%则对其目的理解有偏差,其中,23.35%的学生认为是响应国家号召,完成教育部和学校的任务;22%认为是对现有思政课程进行补充;21.76%认为是丰富课堂内容、体现教学特色。课程思政助力旅游专业人才培养的作用中,70.33%的学生认为十分重要,课程思政可以提高旅游管理专业学生的专业素质、加强爱国教育;25.67%认为比较重要,能够在政治教育等方面发挥一定作用,但不可过于强调;3.33%认为作用较小,但也不能完全忽略。

通过以上分析发现,大部分学生意识到旅游管理专业开展课程思政的重要性,但是有近40%的学生对课程思政的理解还是停留在传统的具体理论学习和被动的知识接收,而且近70%的学生对其目的的认识只停留在表面和形式上,没有意识到课程思政“以学生为本”的出发点,而仅将其理解为学校或者课堂任务。

4.2 学生对课程思政的需求

进一步调查旅游管理专业学生对课程思政的具体需求可以发现:(1)关于对旅游行业中出现的一些社会、政治问题的关心程度,32.67%的学生非常关心,并会关注相关新闻事件的来龙去脉,有自己的思考,特别是对自己的影响;53.67%的学生表示会关心,但思考不多;13%的学生当做普通新闻浏览;0.67%的学生表示不关心。(2)当代大学生思想领域中存在的问题,27%的学生表现为“对未来发展和人生规划的迷茫”,23%的学生关心“面对个人、友谊、感情及其他社交方面的心理困惑”,19.75%的学生关心“对社会、集体、家庭的责任与担当”问题;19.54%的学生关心“对知识、金钱、权力、人脉等价值观念的认识”;10.4%的学生关心对多元文化、宗教信仰等的理解与分辨;0.3%的学生关心的是其他,如大学生性教育和理财教育等。

由此可见,旅游管理专业学生对课程思政的需求在社会、生活及学习的各个方面呈现多样性,且约三分之二的旅游管理学生对与旅游相关的思政元素缺乏深入思考,这一现象不仅影响学生对旅游行业相关现象的专业化解读,而且限制了思政元素对学生的影响和引导效果。

4.3 学生对旅游管理专业课程思政建设的满意度

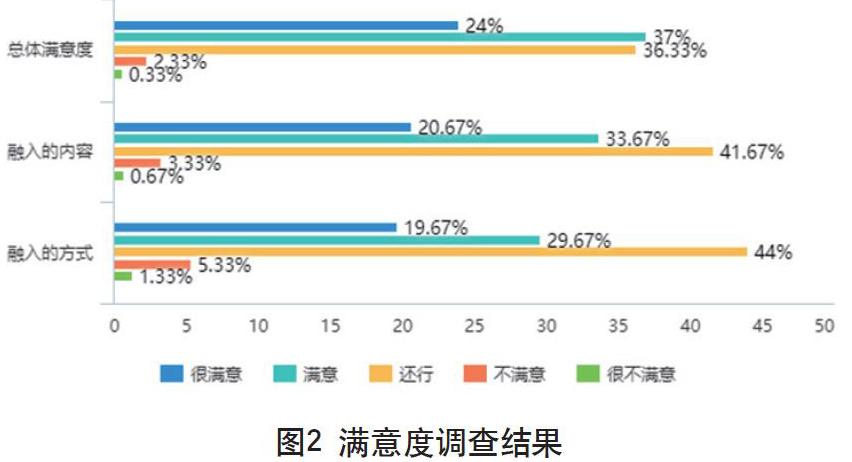

对旅游管理专业课程思政建设的现状进行满意度调查发现,约有50%~60%的学生对整体或者内容、形式等方面表示很满意或者满意,在取得一定成就的同时,存在的问题也比较显著,值得注意的是,学生对存在问题的期待解决方式呈现较为分散的特征。而学生对主要影响因素选择中,认为学生的认同与兴趣最重要(25.5%),其次是内容的丰富性(21.1%)、教师的态度和水平(21%)、形式的多样性(14.2%)等,而机制保证(9.1%)、社会风气(5%)、领导重视程度(4.9%)则较为靠后。

旅游专业人才培养中课程思政的内容获得了半数以上学生的满意,存在问题主要在于思政内容偏理论化且与专业知识学习融合程度不够。当前将思政元素与专业知识融合较为牵强,且主要进行理论讲授,融入的内容主要是从专业知识和思政元素的内容出发,而对于不同学生的不同兴趣、不同需求等顾及较少。与融合内容的满意程度相比,融合方式的满意程度较低。这一现象的原因在于,多数课堂仍旧存在传统的填鸭式理论教学方式,在学习过程中学生缺乏代入感和融入感。特别是对于旅游管理专业的同学来说,其实践锻炼和理论学习同样重要,而从课程思政本质出发,学生需要根据一定的理论指导,在具体的实践活动中才会对思政元素体会深刻、受益匪浅。

5 旅游管理专业课程思政建设路径

5.1 提高认识,践行课程思政新理念

对课程思政的正确认识是其有效助力旅游专业人才培养的关键。针对理解片面和不深刻的现象,可采取如下措施:(1)理论知识形象化。可以通过微博、微信、短视频、小游戏等学生喜闻乐见的方式宣传、引导、深化课程思政的概念和内涵,让停留在书本的思政思想形象化和具体化,以便于学生理解和吸收。(2)堵不如疏。与其刻意灌输与回避,不如科学分析与引导。例如,中西方文化是旅游管理专业学生学习的重点内容,针对学生的好奇心和求知欲,可以在研究中西方文化差异及其原因的基础上,建立文化认同感,树立民族自信,同时从源头上对不良思想提高警惕与防范。(3)提高认识。关于思政教育,有专业课教师认为是学校开展的常规教学与辅导员的学生管理工作,因而对课程思政助力旅游专业人才培养的认识度不够,缺少主动融合意识,针对这一现象除了常规的宣传、教育和培训等外嵌方式外,更主要的是教师要多从自身承担课程出发,多学习、多总结、多提升、多发挥自己的内在能动性。

5.2 因材施教,满足学生个性化需求

学生是教育的主体,适合学生的教育才是最好的教育。旅游专业人才培养中课程思政建设应该围绕学生的多样化需求和差异化个性,开展因材施教。按照旅游管理专业教学和学习的客观规律,从大一到大四分层次将思政元素置入人才培养方案中。大一新生一方面应提高学生对新环境的适应能力、与集体成员的社交能力、自我管理与保护能力等心理建设工作。另外可以通过参观校园、校史馆等活动了解学校、学院和专业建设历史,提高学生对学校的归属感,同时要针对学生的心理和行业发展做好专业宣讲,消除行业偏见,激发学生学习兴趣,提高专业认同感。大二学生的课程较多,且专业课比重开始增加,需要引导学生端正学习态度,养成良好的学习和生活习惯,培养学生的专业学习能力,注重对专业知识敏感度培养。大三学生的专业知识逐渐系统化,需要培养学生对课堂知识的综合运用能力,如开展课程实践、参加相关竞赛等。大四学生面临着从学校步入社会的各种选择,需要开展旅游管理专业就业指导教育,帮助学生树立正确的择业观,形成合理的职业规划等,同时需要增加学生的相关法律知识以在求职和创业中保护和规范自己的行为,以此减少毕业生的心理压力。

5.3 “双向”育人,加强知识+道德双驱动

秉承专业知识与思政教育双向驱动的教学理念,培养德才兼备的新型旅游管理专业人才。现有思政课程主要以“一堂课、一本书、一支笔”的传统理论讲授为主,缺乏与学生需求及实际之间的具体联系。旅游管理专业强调理论与实践相辅相成,所以旅游管理专业在与思政教育同向同行中具有特色优势。在进行专业教学中,做好以下几点:(1)将旅游管理专业的理论知识作为课程思政的引入点。不同专业课程根据具体内容,各有侧重,各有衔接,各有递进。将专业知识传授与文化背景、社会需求等有机结合,引导学生在专业知识层面理解相关思政元素的具体含义,在教书与育人的双重过程中,实现由内而外的思政教育精神引领。(2)将旅游管理专业的实践活动作为课程思政的落脚点。带领学生参加课内实习与课外实践,借助学生在专业实践中的具体行为和感受,诠释思政教育理论在职业素养方面的具体表现,增强思政教育的落地性。(3)将学生在学习与实践过程中的收获作为新起点,思想政治与专业知识都是动态学习的长期过程,引导学生不断将通过理论学习与具体实践所形成的优秀品质变为自己生活和工作的理念指引和自觉追求,不断实现自我完善与发展。

5.4 润物无声,开创“三全”育人新局

针对旅游专业进行课程思政建设的现状与学生需求,形成不拘泥于课本与课堂的自然融入方式,将传统课堂“言传”转化为全方位“身教”。(1)充分发挥学生在课程思政助力中的主观能动性,创新融入形式。例如在新生入学时,由旅游管理学生组织“游校园、讲校史、学校训”活动,不仅根据学校需求发挥专业优势,而且有利于宣传专业知名度,提高学生的知识运用能力和专业认同感、自豪感。(2)专业课教师不仅要“学深为师”,更要“品正为范”。教师对于思政元素的融入不仅局限于课堂,更体现在对工作的热忱、对学生的热爱和对社会的奉献。在2020年的“新型冠状病毒”战疫中,老师们不仅及时安抚在校生和毕业生,带领学生学习关于疫情等突发事件对旅游业影响的应对措施,而且积极参与募捐、志愿者服务等社会活动,从专业到德育为学生上了生动的一课。(3)学校要积极发挥基础保障作用。旅游专业进行课程思政建设过程中,学校、学院要积极形成相应的联动机制,开展理论与技术学习、提供设备和场所支持、创新评估考核制度,以实现旅游管理专业在思政教育与校风、学风建设上贡献自己的力量。

6 结语

旅游管理专业进行课程思政建设是践行“立德树人”理念,培养新型专业化人才的有效方式,而学生则是旅游人才培养和课程思政的核心。本文从“以生为本”的视角出发,首先从社会发展、学生成长、旅游业发展和消费者需求等方面论述其必要性。其次,本文从学生对课程思政的认识与需求、现状评价等方面展开问卷调查。最后从践行课程思政新理念、满足学生个性化需求、加强专业知识与课程思政双驱动、开创全方位育人新局面等方面提出了具体助力路径,力求在旅游管理专业人才培养中实现“守好一段渠、种好责任田”。

参考文献

杨晓慧.关于高职思政课程引领协同课程思政的探讨[J].教育与职业,2019(18):80-84.

马兆兴.文旅融合背景下旅游院校红色文化协同育人模式的构建[J].中国职业技术教育,2019(21):92-96.

张小斌,吴小平.“课程思政”视域下高职“双创”学科建设的思考——以江西旅游商贸职业学院为例[J].职教论坛,2019(11):124-128.

何勇.高職专业基础课程浸润式思政教育的路径探究——以《旅游学概论》为例[J].中国职业技术教育,2018(32):72-76.

秦艳萍.《生态旅游》课程教学改革探索——以“梧州学院”为例[J].高教学刊,2019(20):128-130.

杜玲,刘轶,张龙.旅游酒店市场营销课程的思政融合研究[J].中国商论,2019(10):246-247.

王静.校企合作背景下课程思政理念在旅游管理专业教学中的应用[J].西部素质教育,2019,5(02):27-28.

孔翠萍,谭为跃.旅游类高职高专思想政治课实践训练探微[J].当代职业教育,2016(09):89-92.

高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(01):43-46.

郭二艳,李争妍,朱玉芳.河南农业大学思想政治教育研究——以旅游管理专业为例[J].旅游纵览(下半月),2018(12):208-209.

宣善文.红色旅游:开拓高校思政教育新途径[J].中国高等教育,2020(02):30-31.

程雄飞.思想政治教育研学旅游载体探析[J].思想政治教育研究,2018,34(05):112-116.