播期对冀西北寒旱区燕麦田杂草种群变化与饲草产量的影响

杜玉贤,陈丽雪,王丽宏,张继宗,张立峰,刘玉华,边秀举

(河北农业大学农学院/河北省作物生长调控实验室,河北 保定 071001)

燕麦(Avena sativa L.)为禾本科燕麦属一年生植物,具有适应性强、耐寒旱、耐贫瘠等优点[1~3],是重要的粮饲兼用作物,其播种面积居世界禾谷类作物第5 位[4]。燕麦加工成青饲料营养损失率低,适口性好,消化率高。燕麦是冀西北寒旱区主要的粮食作物,为了响应国家对坝上“两区”(水源涵养区、生态支撑区)的建设要求,通过实施燕麦“粮改饲”生产进行农业结构调整,不仅能够更好地适应区域寒旱气候环境和匮乏的水土资源,还能弥补饲草短缺,减轻放牧草场的退化压力。

杂草是影响作物产量和质量的主要因素,在农田生境下演化为具有特异适应性的杂草群落[5]。杂草与作物竞争养分、水分和光照等资源[6],不利于作物生产。适宜的种植制度和控草措施能够降低田间杂草的发生。朱建义等[7]研究表明,免耕覆盖稻草既可降低杂草为害,又可提高小麦产量,其中麦田杂草密度分别较免耕不覆盖、翻耕处理降低了85.6%和80.8%,小麦产量与翻耕处理相当且二者均明显高于免耕不覆盖处理。张莉等[8]研究了耕作方式对华北寒旱区燕麦田杂草群落结构的影响,结果显示,与翻耕处理相比,免耕处理下杂草Shannon 多样性指数、生物量分别提高了2.0~28.6 倍和0.35~1.26 倍,燕麦生物产量降低了22.3%~46.2%。播期对农田植物群落与其环境之间的时序关系影响较大。研究不同播期下冀西北寒旱区燕麦田杂草群落特征及其对燕麦草产量的影响,明确燕麦-杂草群落结构的时序互作效应,以期筛选出冀西北寒旱区燕麦抗草生产的适宜播期,为燕麦田杂草的合理防控提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2019 年在河北农业大学张北实验站(北纬 41°09′,东经 114°42′) 进行。该区土壤类型为砂质栗钙土;海拔1 420 m,年平均降水量382.5 mm,年平均温度3.9 ℃,无霜期135 d,≥10 ℃积温2 426.3 ℃。燕麦生育期内常年降水量约为312.5 mm,试验年度降水量为301.83 mm,其中7~8 月的降水量较常年偏低(图1)。

图1 燕麦生育期内的降水分布Fig.1 Precipitation distribution during oat growth period

1.2 试验材料

参试燕麦品种为坝莜14 号,由张家口农业科学院选育。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计 燕麦播种前浅旋3~5 cm,用小型播种机同时播种和施肥。燕麦播期设5 月24 日(Ⅰ)、6 月8 日(Ⅱ)和6 月23 日(Ⅲ)3 个处理,小区面积75 m2(5 m×15 m),随机区组排列,3 次重复,小区之间设宽1 m 的保护行。燕麦行距25 cm,播种量13.5 g/m2;施入肥料为尿素和过磷酸钙,N、P2O5施用量分别为1.8 和2.8 g/m2。燕麦生育期内不使用除草剂,8 月29 日收获。

1.3.2 测定项目与方法 分别于燕麦分蘖期(TS)、拔节期 (JS)、抽穗期 (HS0)、抽穗后第 10 天(HS10)和抽穗后第20 天(HS20),每小区均随机选取3 个1 m×1 m 的样方,统计每个样方内全部杂草的种类以及每种杂草的株数;分别剪掉杂草和燕麦的地上部分,先105 ℃杀青20 min,后80 ℃烘干至恒重,用电子天平称量干物质重。

采用相对密度(Pi)衡量某种杂草的重要程度。统计燕麦不同时期的田间杂草群落密度和生物量,以及燕麦生物量。

分别计算燕麦抽穗期的田间杂草群落以及包括燕麦在内的田间植物群落的Shannon 多样性指数(H′)、Simpson 多样性指数(D)、Pielou 均匀度指数(J)和Margalef 物种丰富度指数(DMG):

式(1)中,Ni为样方中第i 种杂草(植物)的密度,N 为样方中杂草(植物)的总密度;式(4)中,S 为1 m2样方内的杂草(植物)种类数。

1.3.3 数据统计与分析 利用Excel 2010 和SPSS 20 软件对试验数据进行统计分析,采用LSD 法进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 播期对燕麦田杂草群落密度的影响

播期对燕麦各生育时期的田间杂草群落密度均有较大影响(表1)。不同时期的指标值均随播期推迟呈逐渐降低趋势,其中播期Ⅲ处理的指标值除拔节期与播期Ⅱ处理差异不显著外,其他时期均与另外2个播期处理差异达到了显著水平,而播期Ⅰ与播期Ⅱ处理的指标值始终差异不显著(表1)。表明推迟播期可降低杂草密度,其中6 月23 日播种时杂草密度明显降低,而5 月24 日与6 月8 日播种的杂草密度差异不大。

表1 播期对燕麦田杂草群落密度的影响 (株/m2)Table 1 Effect of sowing date on weed community density in oat field

播期对燕麦生长过程中田间杂草群落密度的变化有较大影响。随着燕麦生长,播期Ⅰ处理的指标值呈先降低后升高的变化,其中燕麦抽穗前田间杂草密度明显较大,自燕麦抽穗期开始田间杂草密度基本稳定,最大值(385.3 株/m2) 出现在分蘖期,最小值(202.3 株/m2)出现在燕麦抽穗后第10 天;播期Ⅱ处理的指标值呈降低—升高—降低—升高的变化,其中燕麦分蘖期至抽穗期指标值变化剧烈,最大值(352.6 株/m2)、次高峰 (277.3 株/m2)、最小值 (157.3 株/m2) 分别出现在分蘖期、抽穗期和拔节期,燕麦抽穗后第10~20天田间杂草密度趋于稳定;播期Ⅲ处理的指标值呈升高—降低—升高—降低的变化,其中燕麦拔节期至抽穗后第10 天田间杂草密度较大,最大值(66.6 株/m2)、次高峰(60.6 株/m2)、最小值(27.6 株/m2)分别出现在拔节期、抽穗后第10天和第20 天。试验期间,燕麦田杂草密度最大值为385.3 株/m2,出现在播期Ⅰ处理的分蘖期。

2.2 播期对抽穗期燕麦田杂草优势种类的影响

播期对抽穗期燕麦田杂草种类和密度均有较大影响,其中,杂草密度顺序为播期Ⅱ>播期Ⅰ>播期Ⅲ,杂草种类顺序为播期Ⅱ>播期Ⅲ>播期Ⅰ(表2)。表明6 月8 日播种时杂草密度最大,种类最多。

表2 播期对燕麦田杂草优势种类的影响Table 2 Effect of sowing date on dominant species of weeds in oat field

播期Ⅰ处理的燕麦田杂草种类最少,为6 种,且均为一年生杂草,包括灰绿藜、苋菜、狗尾草、小画眉草、稗草和猪毛菜;但不同杂草品种的Pi差异较大,指标值为0.3%~63.1%,其中灰绿藜的Pi最高,苋菜(30.7%)次之,禾本科杂草的Pi为5.8%。播期Ⅱ处理的燕麦田杂草种类最多,达10 种,其中一年生杂草有灰绿藜、苋菜、狗尾草、小画眉草、稗草、糠稷、黍子和谷精草,多年生杂草为扁蓄和抱茎苦卖菜;但不同杂草品种的Pi差异较大,指标值为0.2%~38.4%,其中苋菜的Pi最高,禾本科杂草的Pi为54.2%,多年生杂草抱茎苦荬菜的Pi为0.3%,可见一年生禾本科杂草为燕麦田杂草的优势种。播期Ⅲ处理的燕麦田杂草有8 种,其中一年生杂草有苋菜、灰绿藜、狗尾草、小画眉草、稗草和黍子,多年生杂草为扁蓄和抱茎苦卖菜;但不同杂草品种的Pi差异较大,指标值为1.3%~41.3%,其中苋菜的Pi最高,灰绿藜的Pi为18.7%,禾本科杂草的Pi为34.8%,多年生杂草抱茎苦荬菜的Pi为2.6%。可以看出,试验播期下燕麦抽穗期的田间杂草主要为一年生杂草,随着播期推迟,杂草群落优势种类呈现以灰绿藜为主转向以苋菜和一年生禾本科杂草为主的变化。

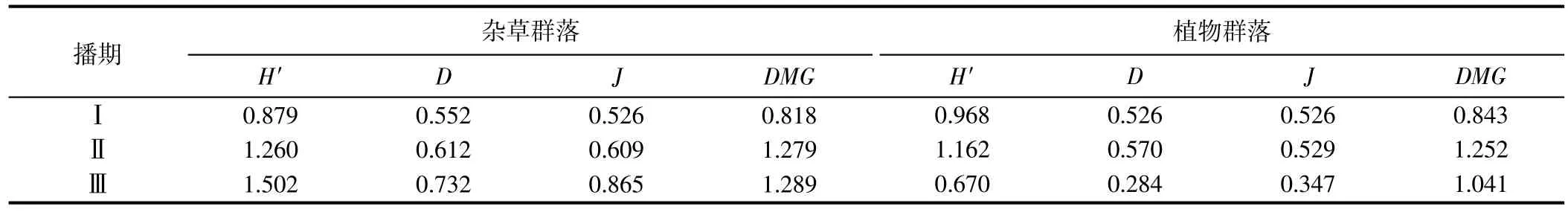

2.3 播期对抽穗期燕麦田植物多样性的影响

播期对抽穗期燕麦田植物多样性有较大影响(表3)。随着播期推迟,燕麦田杂草群落的H′、D、J 和DMG 均呈逐渐增大趋势;而包含燕麦在内的整个田间植物群落的H′、D、J 和DMG 均表现为处理Ⅱ>处理Ⅰ>处理Ⅲ,其中播期Ⅲ处理的H′、D、J、DMG 分别只有播期Ⅱ处理的57.5%、49.8%、65.6%和83.1%。表明随着播期推迟,喜温性杂草的适应性逐渐增强;但播种过晚(处理Ⅲ) 会导致燕麦的生存力明显降低,最终限制了燕麦生产力的提高。

表3 播期对燕麦田杂草群落和植物群落的影响Table 3 Effects of sowing date on weed community and plant community in oat field

2.4 播期对燕麦田生物量的影响

2.4.1 杂草生物量 播期除对燕麦拔节期的田间杂草生物量影响不显著外,对其他时期的田间杂草生物量均有较大影响(表4)。不同时期的指标值顺序均为播期Ⅱ>播期Ⅰ>播期Ⅲ,其中播期Ⅰ与播期Ⅱ处理相比分蘖期和抽穗期的田间杂草生物量明显较低,与播期Ⅲ处理相比除燕麦抽穗后第20 天外其他时期差异均不显著。

表4 播期对燕麦田杂草生物量和燕麦生物量的影响Table 4 Effects of sowing date on weed biomass and oat biomass in oat field (kg/hm2)

播期对燕麦生长过程中田间杂草生物量的变化有较大影响。随着燕麦生长,播期Ⅰ处理的指标值呈逐渐增加趋势;播期Ⅱ处理的指标值呈降低—升高—降低—升高的变化,其中最小值出现在拔节期,最大值出现在燕麦抽穗后第20 天;播期Ⅲ的指标值呈先增加后降低的变化,其中最大值出现在燕麦拔节期,最小值出现在燕麦分蘖期。与抽穗后第10 天相比,抽穗后第20 天的杂草生物量除播期Ⅲ处理有所降低外,其他2个播期处理均呈现增加趋势,增幅分别为27.6%和21.5%。试验期间,燕麦田杂草生物量最大值为1 961.5 kg/hm2,出现在播期Ⅱ处理的抽穗后第20 天。

2.4.2 燕麦生物量 播期除对燕麦分蘖期的生物量影响不显著外,对其他时期的燕麦生物量均有较大影响。不同时期的指标值顺序不同,但均以播期Ⅲ处理最低,该播期下燕麦生物量除分蘖期外,其他时期均与播期Ⅰ处理差异达到了显著水平,播期Ⅰ较播期Ⅲ指标值高52.6%;而播期Ⅰ与播期Ⅱ处理的燕麦生物量始终差异不显著,但抽穗后第20 天的指标值较播期Ⅱ处理高29.6%。表明燕麦5 月24 日播种,在抽穗后第20 天(燕麦制备青干草的适宜收获期)时生物量最高。

播期对燕麦生长过程中生物量的变化有较大影响。随着燕麦生长,播期Ⅰ处理的指标值呈逐渐增加趋势;播期Ⅱ处理的指标值呈先增加后降低的变化,最大值出现在燕麦抽穗后第10 天;播期Ⅲ处理的指标值呈增加—降低—增加的变化,其中最大值出现在燕麦抽穗后第20 天,但指标值较同期播期Ⅰ(6 746.8 kg/hm2)、播期Ⅱ(5 205.6 kg/hm2)处理分别降低了34.5%和15.1%。试验期间,燕麦生物量最大值为6 746.8 kg/hm2,出现在播期Ⅰ处理的抽穗后第20 天。

3 结论与讨论

植物群落中各物种间存在着共生、合作、竞争等多种关系[9],自然生物群落的进化演替以“五率最高”为方向,表现为物种多样性的丰富和Shannon 多样性指数的增大。在农田生态系统中,主栽作物与杂草所组成的植物群落,物种间更多地表现为彼此对农田生态资源的竞争[10],杂草入侵会导致作物减产12%~30%,并直接影响饲草质量[11,12]。本研究结果表明,播期对燕麦田植物群落结构有显著影响,随着燕麦播期推迟,杂草群落的H′、D、J 和DMG 逐渐增大,但播种过晚(播期Ⅲ)时燕麦田植物群落的H′、D、J 和DMG 均大幅度降低,表明推迟播种会导致燕麦田植物群落中各物种的生存力明显降低。推迟播种时,杂草竞争力的降低对燕麦生产的正作用,难以补偿燕麦生长势降低所产生的减产效应,由此成为迟播燕麦减产的重要原因,这与景小兰等[13]的研究结果一致。

选择适宜播期作为调控农田植物群落与资源环境时序供求关系的措施,在促进作物稳产与增产的实践中已被广泛应用[14~16]。早播燕麦田杂草群落的物种结构以喜凉草种灰绿藜为主,晚播时以相对喜温草种苋菜及一年生禾本科杂草狗尾草和小画眉草为主。早播燕麦田群体与其生物量的快速增长,遏制了生育期间后生杂草的滋生[17],因此,通过适宜播期的选择与应用,不仅可以提高燕麦产量,还能够有效控制杂草,减少化学农药用量,保证饲草质量安全。本研究条件下,燕麦5 月24 日播种效果较好,抽穗后第20 天燕麦产量最高,且在一定程度上能够抑制杂草的发生。