山西古驿道沿线传统村落分布特点及空间演化特征*

文/太原理工大学建筑学院 安 珊 王金平 梁变凤

0 引言

通过分析山西省550个传统村落的散布状况得出驿道周边的村落有明显的线性分布特征和聚集性,将以山西太原为起点通往省外的6条驿道为中线向两侧各扩展5km范围内的115个沿线传统村落作为主要研究对象,通过对其进行梳理分析,探求山西驿道沿线聚落空间分布特色及其价值特征。

1 山西驿道发展背景

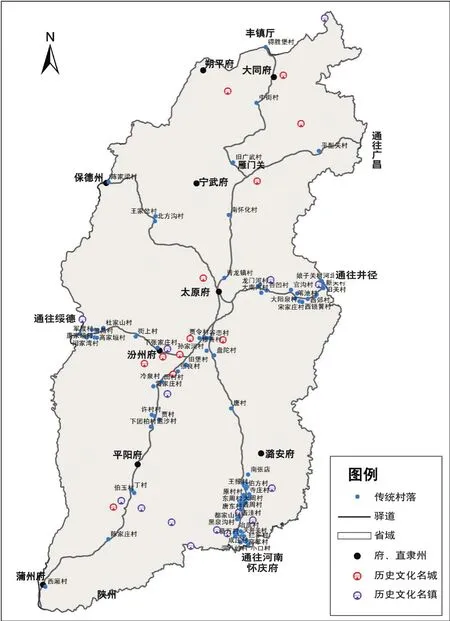

山西作为我国古代文明的发祥地之一,具有悠久的道路发展历史(见图1)。驿道又称官道,是古代陆地通途大道,属于重要的军事设施之一,主要用于运输军用物资、传达政令,常设驿站等官方机构[1]。

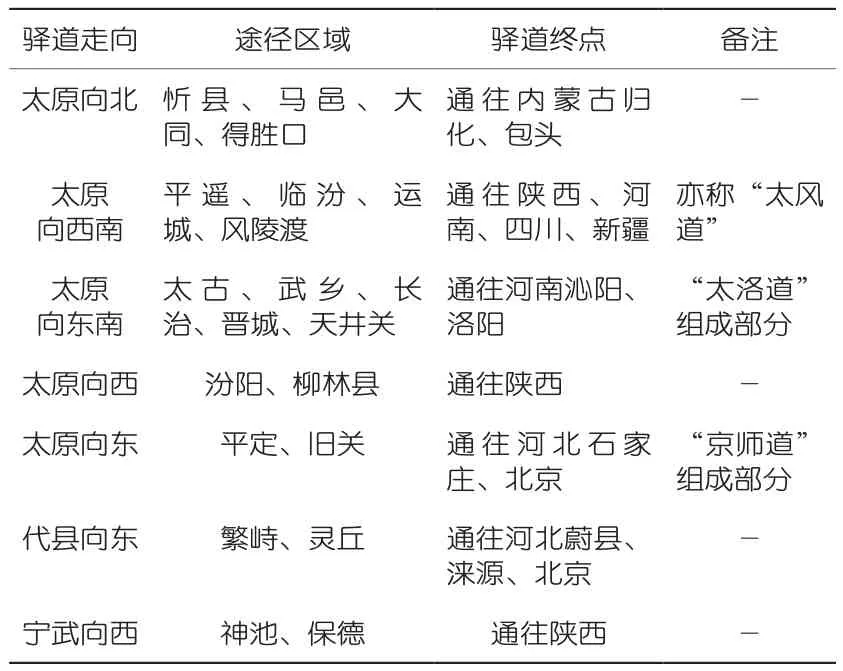

据《周礼》记载,全国道路等级自上而下分别为径、畛、涂、道、轨[2]。自秦代统一六国,开始进行“车同轨”的道路修建,秦代的“驰道”连接了国都咸阳与其他各地区。早在晋南襄汾县发掘的丁村人文化遗址就出现了原始道路。商朝时期,晋南运城盆地与“河内”地区之间出现交通要道。战国时期,三家分晋,中原地区进一步发展,山西道路得以开拓。秦汉时期,“山西境内形成了以太原、安邑和长治为中心的道路交通网”[3]。山西境内的道路主要为东北、西南两个方向,连接西安咸阳与太原的道路为主要干道,跨越黄河流域。隋唐时期,太原成为整个山西区域政治文明中心,奠定以太原为中心通向四方的道路基础[4]。后来的蒙元帝国十分重视交通发展,进一步完善山西的驿制,形成覆盖全国的驿路系统。明代的山西驿路网络始于洪武年间,该时期山西驿路在元代驿路的基础上开通了北京、井陉、太原、蒲州以及关中地区的京陕大驿道。同时,在山西北部形成了以大同为中心,通往北、西、南3个方向的驿道[5]。《明实录》记载了南京至山西布政使司释道。该驿道分水路和陆路:一是水路,计“水马驿五十,为里四千三十”;二是陆路,计“马释四十一,为里二千三百八十”[6]。清沿袭明制,格局基本无变化,约有125个驿道站点,省内外连接的驿道路线主要有井险口驿路,分别在阳泉、榆次、寿阳、盂县、平定等地设置官驿,通向直隶区域,总长约575km;自阳曲县向南走,驿道途径徐沟、祁县、平遥、介休、灵石、霍州、临汾、曲沃等地,全长约55km;自徐沟县向东南走,途径祁县、武乡、襄垣、风台等地,全长约575km[7](见表1)。

表1 清末山西驿道统计

2 聚落分布特征

山西驿道与聚落相互依存,驿道的存在为聚落的形成及发展提供先决条件,保障了沿线村落稳定的生长环境,而便捷的交通、活跃的经济及良性的交流途径是聚落生存必不可少的要素。同时,聚落为驿道提供了物资补充和相关服务。综上所述,驿道催生了驿道沿线传统聚落,同时聚落的存在反哺着驿道发展。

2.1 传统聚落沿驿道整体上呈线性分布

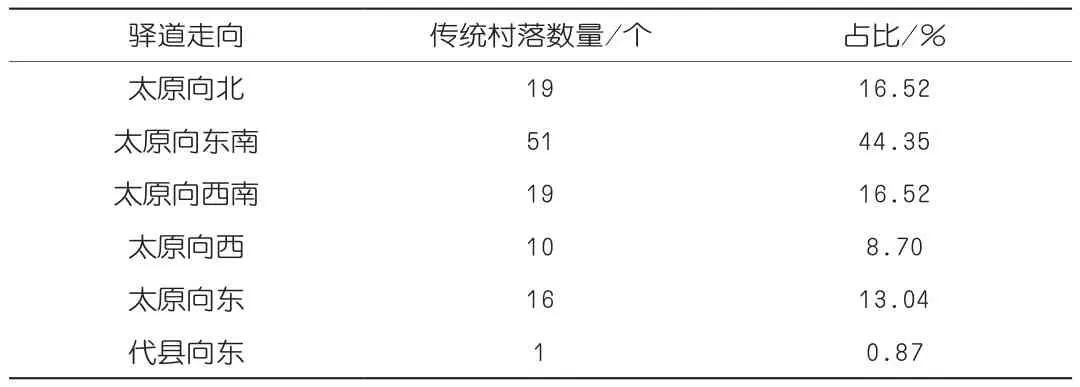

太原至东西南北走向的6条驿道上传统聚落主要沿驿道两侧呈线性分布(见图1)。在太原至南走向的驿道沿线分布70个传统村落,其中又以太原至东南走向(通往河南)的驿道沿线传统村落分布最多,共计51个;在太原至东走向的驿道沿线(通往井陉),平定区域的传统村落较密集,共计16个;太原至西走向的驿道沿线(通往绥德),古村主要集中连片分布于永宁州、孝义等地;太原至北走向的驿道沿线分布村落19个,代县向东方向的驿道沿线仅分布村落1个,即平型关村落(见表2)。

表2 山西驿道传统村落分布统计

图1 山西驿道5km范围内传统村落分布

据考证,周王室分封的诸侯国多依河而建,沿河呈线性分布,明代初期,山西与南京之间虽有水路、陆路2条驿路,但山西境内仅有1条陆路,村落自然集聚于此条通京之路(太原至泽州驿道)。唐朝政局稳定,军事斗争较少波及山西,故在隋唐时期,山西境内南北路聚集大量村落。明朝初期,大同边境一直处于拓展中,为传达北方重要的军情与南京重要政令等消息,山西境内大同北向驿道和太原至泽州的东南驿道双向传递。“太行道”成为当时最繁忙且最重要的道路,其两侧聚集大量传统村落,并呈线性平行向外扩张的发展态势[8]。

2.2 村落密度整体沿古驿道由南到北、由西到东递减,且于驿道节点处集聚分布

从宏观层面来看,南北向驿道为主要脉络,周围聚落呈平行分布的线性发展格局,且聚落密度由南到北、由西到东呈逐步减少的态势;从中观层面来看,在某驿道节点型空间中,其沿线村落具有局部呈集聚分布的空间组织特征(见图2)。

图2 某驿道节点型空间沿线村落公布

相较于南北向“太行道”,山西内部东西向驿道则处于次要地位,东西向驿道沿线村落密度较低。明朝以后,山西境内驿道呈“南北向为主、东西向为辅”的交通格局。此时的传统村落更多向外扩展,呈集聚式分布。晋东南、晋中和晋西地区的传统村落因移民、迁移等较为密集。当地区资源趋于饱和时,村内氏族会出现旁系就近迁居现象,从而形成新村落。通过研究村落的建制沿革可知,除村落本身顺应发展生成的分化外,统治阶级开始有意识地对部分地区进行人口补填[9]。

2.3 形成时间不一的村落的空间分布、村落性质互为补集

清代山西驿道的交通由明代的东西向为主转变为东西向与南北向并重的网格状格局[10]。东西向交通是北京通往伊犁、归化城的重要军事路线,为国家级交通路线;而南北向交通是省内各府州与省城之间联系的重要通道,为省内重要交通路线。该格局的形成主要与国家的政治、经济形势息息相关。相较于明朝,该时期新村出现较少,村落性质发生较大变化,由原来以农业为主的传统村落转向商贸型集镇,村落规模开始扩大,呈开放性特征。随着村落经济不断发展,驿道沿线聚落开始稳定,多数村落性质发生变化,与周边村落性质互补,由原本单一农耕型转向关贸综合型或经济交通型,还有个别村落将原有的制造业与农业结合,形成农业与制造业混合型村落,迎来古驿道沿线村落发展的鼎盛期[11]。

3 不同类型聚落的价值特色

位于古驿道上的传统聚落得益于驿道的存在而快速发展,在传递军事信息便捷或交通运输方便的背景下,传统聚落依托驿道性质、地理条件及当地政策等形成不同的村落发展路径,可划分为军事防御型、交通节点型、商业服务型、传统农耕型聚落四大类。

3.1 军事防御型聚落

该类型聚落地处边关,依托传统驿道的军事传递功能,因其具有明确的军事驻防需求,故常建有较高建设等级的堡垒等,同时可作为地方行政中心。村落依托有利地形强调其难攻易守的优势,具有极强的内向性和封闭性。省内北向驿道末端的得胜堡村为典型的军事寨堡,得胜古堡群由“一口三堡”组成,“一口”指得胜口,为关外进入关内的重要隘口,“三堡”则分别指镇羌堡、得胜堡和四城堡,各堡之间相互依托。明朝初年,蒙古残余势力经常南侵,政府为巩固北方领土,设“九边十一镇”加强边防,大同镇是其中之一。同时,沿长城有计划地修建大批军事寨堡,得胜堡为塞外五堡之一,较大程度上遏制了蒙古势力的侵入,对于保护大同北部边境起到重要作用。

3.2 交通节点型聚落

该类型聚落依托古驿道的交通红利而存在,驿道穿村而过,周边或村内存在官方邮驿机构。如泽州县拦车村,史称“星轺驿”,最早出现于春秋时期,被称之为“太行道”,设置天门且建立驿站。唐朝时期称其为“星轺”,宋金时期称其为“拦车”,自古为太行古道上的要塞,是晋豫两省之咽喉,中原的天然屏卫,史称“晋南屏翰”。村中官道南北通直,宽丈八,长足三里,街上南、北、中皆有界阁,街道两侧为店铺,后为院落。

3.3 商业服务型聚落

该类型聚落依托交通便利带来经济流量,依托驿道开展商业活动,商业活动与服务型功能是该类型村落的基础,村内店铺繁多,功能齐全。据史料记载,平定于1724年升为直隶州,下有寿阳、盂县、乐平(今昔阳)三县,邮差常从驿道过往张庄投递于乐平[12]。张庄村西古道南起与昔阳交界处的界碑,北至阳胜河南岸,即古时官员过往的驿道。村民因地制宜,依山势建村,又凭借交通便利大力发展经济,使张庄村成为平定县南段最繁华的村落,沿途的驿铺店肆鳞次栉比,车骑商旅络绎不绝。

3.4 传统农耕型聚落

该类型聚落一般与驿道不直接相连,地形条件较平整,周边近水源,利于浇灌种植,聚落平面形态较为自由,如永济市蒲州镇西厢村。明清时期,西厢村中部北沟修建“大官路”古驿道,相当于如今的“国道”,为当时蒲州通往太原、北京的交通要道。西厢村为距离蒲州故城最近的村庄,随故城与古驿道发展而成,位于黄河以东、峨嵋塬以西,蒲州故城东城外。古时蒲州城比邻黄河,地处秦晋豫三界之间,西可保卫京师,东可护卫三晋,形势显要。其因比邻黄河,地势平坦,水足草盛,故适宜发展农耕和渔猎产业。

4 结语

通过归纳山西境内6条古驿道上沿线115个传统聚落的空间分布特征及聚落价值特色可知,驿道促进了沿线聚落的形成与发展,且聚落的发展也对古驿道进行反哺。聚落整体沿驿道线性存在,因地理优势,晋东南沿线发展的聚落数量最多,其功能性质因驿道而发生转变,即由原本的单一农耕型转向复合发展型模式。通过梳理和分析山西驿道沿线的聚落可有利于传统村落保护发展,为后续对其相关研究提供参考。