28例颅眶沟通瘤显微手术治疗的临床分析

张 强, 陈 靖, 庄源东, 刘 爽, 张国良, 石松生

颅眶沟通瘤是指颅内外同一种肿瘤,其往往起源于眶内或颅内通过视神经管、眶上裂、眶下裂等正常的解剖腔隙、孔道或直接侵蚀破坏周围骨质结构而侵入另一部分,从而形成颅腔和眼眶相互沟通的肿瘤。由于其位置深在、局部解剖关系复杂、生长方式多样化、经多种途径沟通,全切除率和术后并发症一直是神经外科临床研究的难题[1]。笔者收集科室2017年3月—2021年3月28例手术治疗的颅眶沟通瘤患者的临床资料,报道如下。

1 临床资料

1.1 对象 28例中,男性9例,女性19例;年龄(38.1±10.9)岁(3~76岁),病程(1.3±0.9)a(15 d~6 a)。纳入标准:(1)均行头颅MRI及CT检查,确诊为颅眶沟通瘤;(2)性别和年龄不限,全身情况良好,能耐受肿瘤切除手术;(3)入院前未进行颅眶沟通瘤等颅脑手术,未行放化疗等处理。

1.2 方法

1.2.1 资料收集 收集患者的一般临床资料、围手术期相关指标,包括:性别、年龄、影像学资料、手术入路的选择、术中肿瘤大小、术后并发症、病理资料和术后生存情况及复发情况。术中肿瘤大小的测量使用统一的纸质厘米标尺,以最大直径作为肿瘤大小的记录;使用Karnofsky评分评定术后生存情况。

1.2.2 手术方法 28例均采用显微手术治疗,术前依据肿瘤的位置、大小以及生长特点规划手术入路,具体如下:

1.2.2.1 额下硬膜外入路(7例) 适用于眶内深部的肿瘤,即视神经孔内口周围如视神经鞘瘤。取冠状皮瓣,患侧做骨窗,骨窗前缘应接近眶上缘,注意保护眶上神经。小心分离前颅底的硬脑膜,显露颅内肿瘤,用咬骨钳或显微磨钻去除肿瘤边缘的眶顶,保留眶缘,暴露眶内肿瘤。必要时打开视神经管上壁及部分侧壁,以完整切除肿瘤。

1.2.2.2 眶上-翼点入路(12例) 即翼点入路加开眶,适用于前中颅窝及鞍旁的沟通性肿瘤。皮瓣及额颞骨瓣外缘应以暴露出外侧裂池为宜,再磨开眶上缘两端、眶顶,向下至视神经孔上1 cm处,磨断骨板并取下,暴露眶内。如果需要暴露视神经管内孔,则磨除剩余骨质,显露视神经管内段。

1.2.2.3 额颞眶颧入路(9例) 适用于颅眶交界区巨大肿瘤。切口始于颧弓下1 cm,骨膜下显露颧弓、颧突和眶缘。磨断眶下外侧角的颧骨和下颌关节前的颧弓,在眶上缘内1/3与2/3交界处锯开眶顶。一体成形额颞及眶颧骨瓣,向外下进一步咬除中颅底外侧壁,沿蝶骨小翼和前床突磨除眶上裂的上壁、外侧壁以及视神经管上壁。

1.3 统计学处理 采用SPSS 22.0软件处理数据。采用Fisher精确检验肿瘤大小、手术切除程度和手术入路与肿瘤复发是否相关,检验水准:α=0.05。

1.4 结果

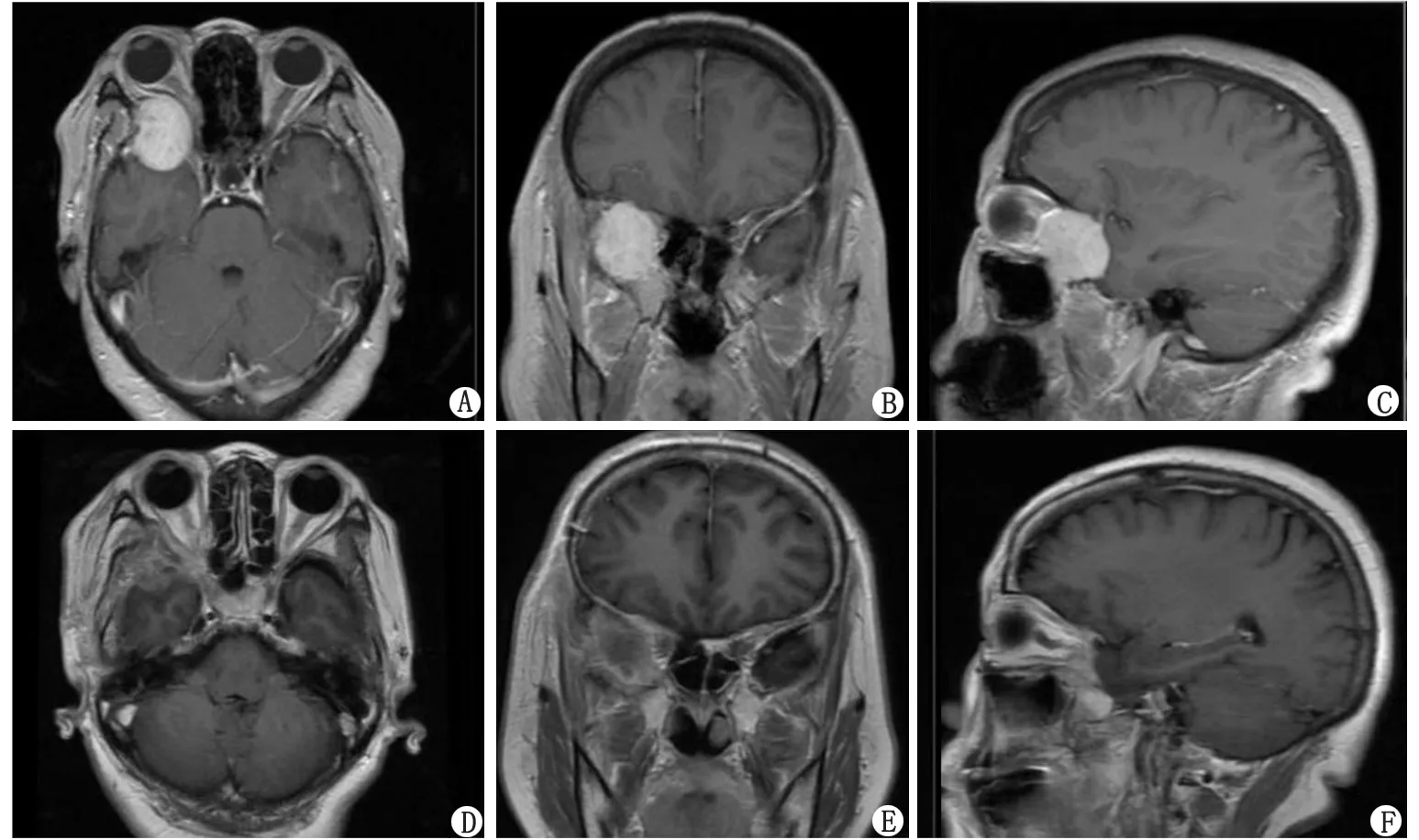

1.4.1 临床结果 肿瘤主要位于左侧13例,右侧15例。眼部症状和体征:头痛及眶部痛23例,眼球突出24例,视力减退12例,失明5例,眼球活动障碍25例,视乳头水肿13例,复视14例,视神经萎缩5例。所有患者均行头颅MRI及CT检查,明确肿瘤的具体位置、起源及与神经血管的解剖关系:肿瘤位于前颅窝-眼眶18例,中颅窝-眼眶10例。5例侵犯眶尖区,同时行眶尖区CT薄层扫描三维重建。术后病理结果示:脑膜瘤18例,转移瘤6例,其他类型4例(神经鞘瘤1 例,平滑肌肉瘤1例,浆细胞瘤1例,淋巴细胞瘤1例)。术前24例患者出现突眼症状,术后均明显缓解(100%),眼球活动障碍改善19例(76%);术前12例视力减退的患者,术后9例(75%)有所恢复,3例(25%)无变化;术前5例失明患者,术后均未恢复。本组病例无手术死亡、视神经损伤及脑脊液漏。恶性肿瘤手术后给予放疗和(或)化疗。所有患者均获得随访,随访中位数2.3个月(3个月~4 a)。按Karnofsky评分(KPS百分法),19例(67.9%)完全恢复健康,6例(21.4%)生活能自理(KPS≥70分),2例(7.1%)较术前不同程度恢复,但需特别照顾(KPS≥40分),1例(3.6%)恶性淋巴瘤死于多器官功能障碍。4例肿瘤复发,行二次手术或放疗。各类型典型病例见图1-3。

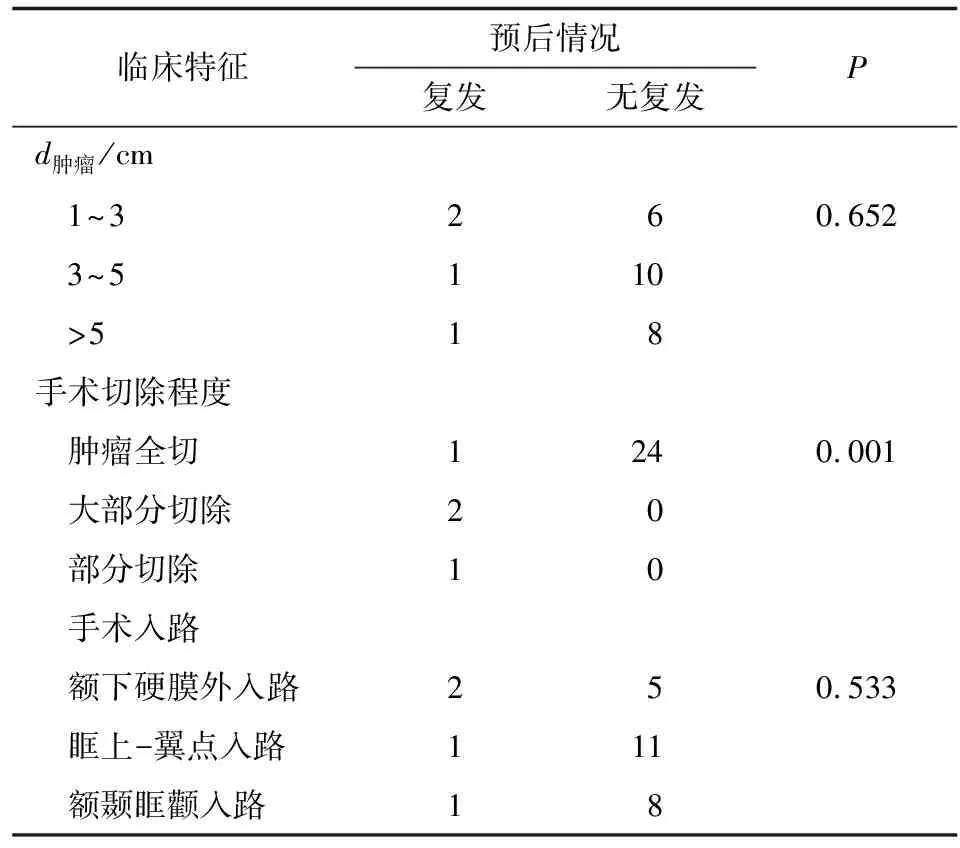

1.4.2 肿瘤复发影响因素分析 Fisher精确检验结果示,肿瘤大小、手术切除程度和手术入路与预后复发的统计值见表1,说明本研究中不同手术切除程度与预后复发的差别具有统计学意义(P<0.05);肿瘤大小和手术入路与预后复发的差别无统计学意义(P<0.05)。

A~C:术前轴位、冠状位及矢状位MRI显示左侧眼眶-前颅底内外沟通性肿瘤,累及额窦、筛窦;D~F:术后MRI显示肿瘤全切,术后病理为平滑肌肉瘤。图1 13岁左侧眶源型颅眶沟通瘤女性患者手术前后MRIFig.1 The preoperative and postoperative MRI images of a 13-year-old girl with left orbital source cranio-orbital tumor

A~C:术前轴位、冠状位和矢状位MRI显示肿瘤跨前中颅窝底,部分累及颞下窝;D~F:术后MRI显示肿瘤全切除,术后病理为过渡型脑膜瘤。图2 69岁左侧颅源型颅眶沟通瘤男性患者手术前后MRIFig.2 The preoperative and postoperative MRI images of a 69-year-old male with left cranial source cranio-orbital tumor

A~C:术前轴位、冠状位和矢状位MRI显示右侧颅眶沟通瘤,累及中颅底;D~F:术后MRI显示肿瘤全切除,术后病理为转移性甲状腺癌。图3 52岁右侧转移型眶沟通瘤女性患者手术前后MRIFig.3 The preoperative and postoperative MRI images of a 52-year-old female with right metastatic cranio-orbital tumor

表1 临床特征与预后复发情况统计表

2 讨 论

颅眶沟通瘤按肿瘤的起源和侵袭方式可分为眶源型、颅源型和转移型[2]。在此分类基础上,颅眶沟通瘤的互通有以下途径:(1)视神经管互通,其中以神经脑膜瘤最为多见;(2)眶上裂互通,由于眶上裂内走行血管神经丰富,多种类型肿瘤均可通过眶上裂互通,良性肿瘤中以神经鞘瘤较为多见;(3)破坏眶颅交界的骨壁互通,如眶顶和眶外侧壁相通[3]。本组病例中,颅源性肿瘤居多(24例,86%),多以无特异性的头痛、头晕等颅内压增高表现为首发临床症状。颅眶沟通瘤由于其所在位置及出现临床症状的时间各有差异,造成发现肿瘤时其大小相差较大。本组最大肿瘤直径为7.8 cm,最小为 1.0 cm,平均为4.2 cm。Kim等[4]分析59例前床突脑膜瘤患者的临床资料,得出肿瘤大小等与肿瘤复发无统计学意义;而本研究采用Fisher精确检验分析,亦得出肿瘤大小、手术入路与预后复发无相关性,而与手术切除程度有关。结合临床经验,可得出手术切除范围越大,预后复发的可能性越小的结论,与上述文献一致。

依据肿瘤的起源、血供、生长特点、沟通路径及瘤周解剖关系,结合术者习惯,制定适宜的手术入路是手术成功的关键[5]。目前常用的外科入路包括以下3种方式:(1)额下硬膜外手术入路。本组7例采用额下硬膜外入路,术中均行颅底硬脑膜重建、眶部重塑及颅骨修补成形术,术后恢复情况均达到预期效果。术中此入路暴露靠近中线和前部的肿瘤相对容易,无需打开硬脑膜,可最大程度地避免对脑的损伤,并且降低眶内恶性肿瘤蔓延至颅内的发生概率[6]。该入路在处理眶顶骨源型肿瘤时,用磨钻或咬骨钳打开外层坚硬骨鞘,即可刮除或咬去内部较疏松病变骨质,显露正常骨质及其下方的眶骨膜。但在肿瘤与眶骨膜和硬脑膜很少粘连的情况下,该入路往往因术中去除的骨质过多,需行颅底成形术。对于眶尖部肿瘤,通常要去除眶顶,将术野向外延伸至眶上裂区,向内分离至筛骨,向后达视神经管前端,才能获得满意的显露效果,有时甚至需将视神经管顶完全打开,以暴露视神经管内段。(2)眶上-翼点入路。该入路主要优点是当眶上缘和眶外侧壁被去除后,磨除蝶骨嵴外侧部将会变得更容易,无论手术去向是从外侧裂还是从额底均缩短到达病变的距离;术中可以根据肿瘤累及的范围从不同方向处理,如从外侧裂可以处理蝶骨嵴、鞍内和鞍旁的肿瘤,通过额底处理蝶骨平台、鞍结节以及向鞍上发展的肿瘤,以及经过颞下处理累及颞极和颞底的肿瘤;术中去除的骨瓣多为整体,因此不进行颅骨重建不会影响患者颅部外观;术中可通过释放外侧裂脑脊液达到充分降颅压的目的,从而能更加容易暴露肿瘤及其周围的视神经、大脑前动脉及颈内动脉[7]。Vincent等[8]认为眶上-翼点入路适合累及范围广泛,特别是经外侧或外上眶壁与颅内沟通的肿瘤。笔者认为,该入路充分磨除蝶骨嵴是操作的重点,尤其在处理脑膜瘤型颅眶沟通瘤时更为关键。因为该类型肿瘤经过眶上裂时多伴有蝶骨嵴的异常增生,且部分异常增生的蝶骨血运丰富,所以术中将蝶骨大翼磨除至眶上裂上口外侧区,完全开放眶上裂的操作对全切肿瘤、防止肿瘤复发以及局部减压和缓解患者突眼征具有关键作用。对如何处理血运丰富的蝶骨,Hiramatsu等[9]通过血管造影证实颈内动脉和颈外动脉均参与蝶骨嵴脑膜瘤的供血,因此,手术操作时遵循先硬脑膜外、后硬脑膜内的处理顺序,将参与异常增生蝶骨以及肿瘤的血供血管一一阻断,减少术中出血。本组12例采用眶上-翼点入路,在磨除蝶骨嵴外侧后,便能够暴露肿瘤的外侧基底部,从而在硬膜外就阻断肿瘤的基底部血供。在靠近眶上裂、眶尖区和海绵窦操作时,沿着神经和动脉等重要结构走形分块切除肿瘤,减少对提上睑肌、额神经和眼上静脉的术中搔扰,从而降低了术后并发症的发生概率[10]。(3)额颞眶颧入路。与眶上-翼点入路比较,该入路不仅可以清楚地暴露眶外侧壁、前颅底处肿瘤,还能充分显露累及颅中窝海绵窦区以及突破眶外下壁至颞下窝区的肿瘤[11]。术中可以发现该入路视角开阔,无需过分牵拉额、颞叶即可暴露额颞深部结构和病灶。即使在需要增加上下视角时,也只需取下眶上骨瓣。与此同时,因为保留了较多与眶上缘相连的正常眶顶,术中只需严密缝合硬脑膜,或用人工硬脑膜修补缺损部分,术后便不会出现脑脊液眼漏或搏动性突眼。本组9例巨大肿瘤(最大直径>5 cm)采用此入路,术中肿瘤显露效果较为满意。另外,本组1例患者术后出现眼球外展障碍和复视,考虑由于术后眶顶骨折线尚未恢复,眶顶外侧不平,从而影响眼球外展和外直肌功能,在后期的随访中患者症状逐渐缓解,验证了分析。

恰当的手术操作和精湛的手术技巧是避免术中损伤、降低术后并发症的另一要素。良好的手术暴露及合理利用脑组织塌陷,将有助于减少对脑组织的牵拉。采用术中快速静滴甘露醇,降低血液中二氧化碳分压和术前置腰大池持续缓慢释放脑脊液等方法能够很好地降低颅内压,减少脑牵拉。本组9例巨大颅眶沟通性肿瘤均在术前置腰大池引流,术中减压充分。在剪开眶骨膜进入眶内后,应该注意避开额神经及其下方的提上睑肌。在选择上直肌-内直肌间进入肌内间隙时,注意对眶上动脉、筛后动脉和鼻睫神经的保护。如果选择外直肌-上直肌间进入肌内间隙,应向内牵开上直肌以便暴露眶上裂区,对已累及眼球后及其脂肪内的肿瘤,此间隙可以很好地全切肿瘤,但要避免损伤眼上神经[12]。本组4例术后复发病例中,笔者发现部分肿瘤可通过眶骨膜向外上方发展侵袭泪腺,因此,建议如果术中探查发现泪腺质韧,呈结节样且周边有肿瘤侵袭征象时,应将泪腺切除以免术后复发[13]。