美国华人争取公立教育平权第一案:泰普诉赫尔利案之背景、过程与意义

谢佳璐 商丽浩

(浙江大学 教育学院,浙江 杭州 310028)

一、引言:被忽视的华人教育平权努力

长期以来,美国华人平权斗争未能得到学术界的足够重视。包括华人在内的亚裔美国人被赋予了“顺从”“缺乏斗争精神”的刻板印象——与黑人和墨西哥裔相比,华人很少通过激进的政治策略或其他对抗行为来表达不满;[1]他们不能欣赏、理解和参与现代民主,他们不关心政治,只专注于提升自己,[2]所以尽管有良好的社会表现和经济地位,但是由于缺乏政治参与精神,亚裔一直被排斥在主流社会之外。[3]

1885年发生在旧金山的一起华人教育平权诉讼案——泰普诉赫尔利案(Tape v. Hurley)(简称“泰普案”)正是对这一刻板印象的有力驳斥。8岁女孩玛米·泰普(Mamie Tape)因其华裔身份被白人公立小学春谷学校(Spring Valley School)校长拒绝接收。为此,玛米的父亲约瑟夫·泰普(Joseph Tape)将校长赫尔利告上法庭,加州法院经审理后判决泰普获得胜诉。

百余年前美国华人争取教育公平的努力今天仍有借鉴意义。1882年《排华法案》对华人社会的影响是多方面的,在美华人受制于种种排斥性条款而无法顺利融入美国主流社会,尤其在被视为社会融合的公共教育领域更是如此。旧金山作为早期华人最集中的地区,华人儿童的公共教育需求最为迫切,其追求教育公平的历史也最具代表性。

国内学界对于美国少数族裔教育平权案例的关注仍然聚焦在普莱西案(Plessy v.Ferguson)、布朗案(Brown v.Board of Education of Topek)等黑人教育判例中,对华人教育诉讼的关注十分有限。仅有艾明如的译著[4]和李永的专著[5]注意到泰普案。前者以泰普家的发展为主线,泰普案作为大女儿玛米入学故事中的一段经历被描述,但主要聚焦于此案对泰普家的影响;后者则注重旧金山华人教育的长时段考察,泰普案作为华人抗争的一个环节被提及。

据笔者目力所及,这是美国反华浪潮下第一起华人教育平权胜诉案件。学者维克托·劳(Victor Low)认为,在华人向教育委员长达14年的请愿无果后,泰普案是华人教育平等斗争发起法律行动的转折点。[6]马丁内斯·科拉(Martinez-Cola M.)指出,泰普案是华人教育平权历史上的第一件诉讼案。[7]美国学界对此案的关注从20世纪90年代开始,泰普案往往被置于美国少数族裔平权历程中进行考察。有学者将此案视作华人对歧视政策的反抗,试图纠正人们对华人社区消极被动的刻板印象;[8]有学者聚焦于唐人街儿童的成长,认为此案是华裔先驱者奋斗的力证;[9]还有学者将此案置于整个移民群体中考察,审慎地认为此案的影响力仅局限于亚裔群体。[10]已有研究大多局限于白人视角,泰普案被视作美国实现种族平等历程中的一个片段,忽略了泰普案本身的独特性与华裔平权抗争的复杂性。

将泰普案置于当时的历史情境中,其胜诉颇具独特之处:泰普案是在反华浪潮正盛且华人抗争屡屡受挫的形势下取得的诉讼胜利。在诉讼中,泰普面对的是赫尔利所代表的旧金山教育委员会(San Francisco School Board)。一方是文化水平不高、社会地位低下的华商,另一方是由精英组成、握有公共教育大权的官方机构。在这样力量悬殊的博弈中,泰普的胜诉显得十分突兀,那么,泰普缘何能够“以弱胜强”?泰普一家的中产阶级身份对于此次诉讼有怎样的影响?这场胜诉对于美国华人教育平权斗争来说又意味着什么?

本文试图在分析诉讼书、法官判决意见、旧金山教育委员会报告、加州法律档案、美国人口统计资料及当地报纸关于此案的报道等一手史料的基础上,较为完整地呈现泰普案的上诉、审理全过程,结合旧金山教育法的变化和教育委员会的行动,详述案件后续的发展走向及其对旧金山华人儿童教育的影响。将泰普案置于美国种族历史的框架下,运用华人平权在少数族裔平权斗争中的比较视角来重新审视这一案件的价值。

二、困境:反华阴影下旧金山华人公立教育平权之艰

1868年,中美两国政府签订《蒲安臣条约》(The Burlingame Treaty),条约规定“两国政府尊重移民自由”,[11]提供了华工赴美的法律保障,为华工移民美国敞开了大门。至1880年,旧金山16岁以下的华人儿童已有近1500人,其中512名出生在加州,比1860年增长了18.7倍(详见表1)。[12]

表1 旧金山华人16岁以下儿童人数和出生地(1860—1920)

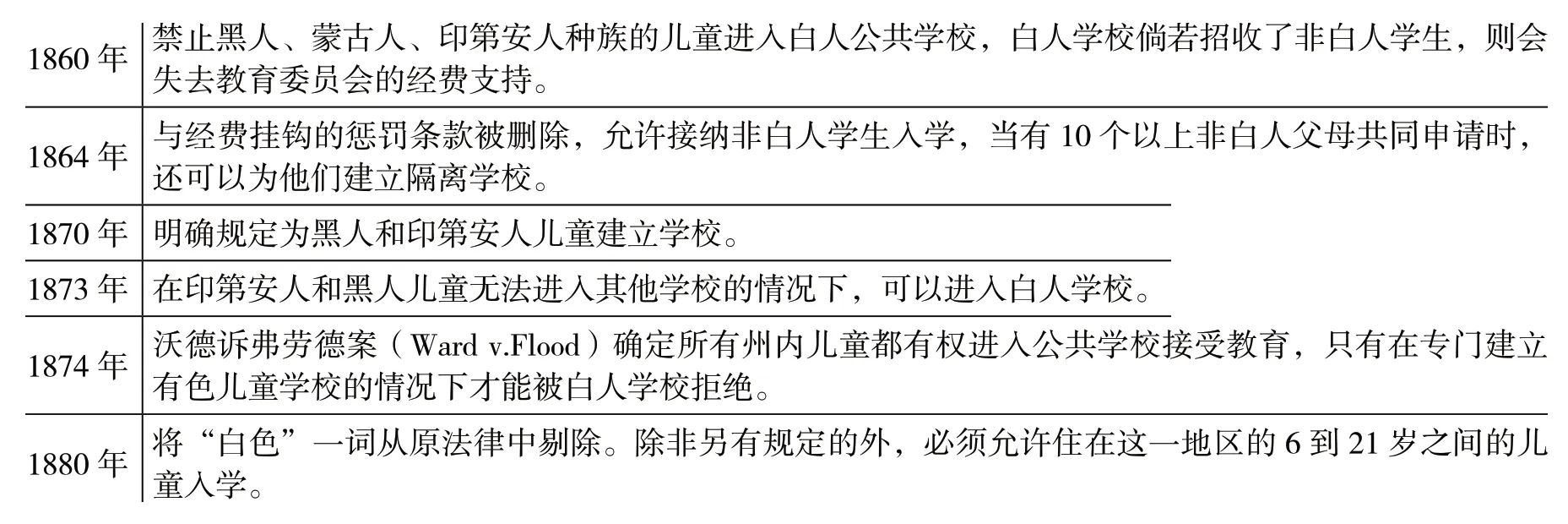

华人向来有重视教育的传统,随着华人儿童人数的不断增长,教育日益成为华人社区中备受关注的话题。然而,自19世纪60年代以来,排华势力的日益高涨对华人儿童的教育产生了直接的负面影响。加州立法机构出台法规将华人儿童排斥在公立学校之外。1860年,加州开始对非白人儿童实行明确的学校隔离制度,立法机关修改了现行学校法规来严防隶属于“黑人、蒙古人、印第安人”种族的儿童进入白人公共学校。规定教育部门负责人有权将隔离法律实行与教育经费拨付相挂钩,白人学校倘若招收了非白人学生,则会失去教育委员会的经费支持,以此来推行隔离政策。1864年,加州学校教育法规废除了“白人学校若接受非白人子女,将对其进行处罚”的法规,允许接纳非白人学生入学,当有10个以上非白人父母共同申请时,还可以为他们建立隔离学校。到了19世纪80年代,受到黑人等少数族裔教育平权诉讼判例的影响,加州立法中开始出现个别教育平等的条款(详见表2)。但由于反华浪潮的盛行,华人儿童仍极少从中受益,华人教育平权的努力更是举步维艰。

表2 加州有关少数族裔入学的规定(1860—1880)

尽管旧金山儿童进入学校的人数逐年上涨,但主要以家境良好的华商子女为主,他们即便无法进入公立学校读书,也会被经济状况良好的父母送入私立学校或教会学校学习。然而,对于清贫的华工子女来说,受到教育歧视的影响则更为明显。根据美国人口普查局的统计,仍有许多华人儿童从事园丁、裁缝、鞋匠、洗衣工等苦力劳动。[13]

在泰普将华人的教育平权要求正式诉诸法庭之前,华人社区也曾以联名请愿、写信等方式进行过抗争,但大部分努力都以失败告终。1859年2月,华人社区领导人向旧金山教育委员会提出“建立一所华人学校”的要求,委员会以经费不足为由拒绝了这一申请。同年8月,30名华人父母再次提出建立小学的请求,斯皮尔牧师(William Speer)同意捐赠出他教堂里的一个房间作为教学场所,华人学校终于得以成立。这所简陋学校的唯一开支是支付教师兰多特(Benoni Lanctot)每月75元的薪资。但仅维持了四个月之后,就被教育委员会以资金不足为由关闭了。[14]

华商在教育平权斗争中扮演了重要角色。1877年2月12日,旧金山双语报纸《中国纪录》的英文版面(Chinese Record English-language version)刊登了一篇报道,指出:“中国纳税人每年为公共教育提供数千美元的支持,但由于种族偏见,他们的孩子却不被允许进入公立学校。”文章还认为:“黑人本来也是被禁止进入公立学校的,但他们挑战了歧视性的规则,并且赢得了胜利,中国人应该效仿黑人的做法。”[15]这些论调激励了华人进一步争取教育平等的努力。8月,30名居住在旧金山的华商向教育委员会提交请愿书,要求为中国儿童开办一所公立学校。但这一请求被拒绝了。[16]1878年3月,有1300多人签名的请愿书再次被提交至州议会,请愿书强调:“中国人在旧金山每年支付超过4.2万美元的人头税,因此有权享受公共教育资源。”[17]遗憾的是,这份千人签名的请愿书仍未得到回应,公立学校的大门依然紧闭。

三、博弈:泰普案的上诉与审理

与大多数居住在唐人街的华人不同,泰普一家居住在白人社区,按照白人中产阶级的方式生活。父亲约瑟夫·泰普是一名商人,主要从事华人移民代理事务,母亲玛丽·泰普(Mary Tape)则是一名业余摄影师和艺术家。旧金山《晨报》(The Moring Call)记者利兰·甘博(Leland Gamble)在拜访泰普一家时曾这样描述:“屋内摆放着钢琴、古筝,还安装了电报机等先进装置,墙上装饰着几幅油画,处处透露着精致生活的痕迹。家里收藏了许多书籍和唱片,体现出泰普一家良好的艺术品味和生活情趣。全家人用流利且优雅的英语交流。此外还专门聘请了家庭教师来教授孩子们一些技能,如大女儿玛米就非常精通钢琴。”[18]

因此,泰普夫妇不愿把女儿送到唐人街贫民窟里的学校接受教育。1884年9月,8岁的玛米被母亲送到旧金山市的春谷学校申请入学。由于玛米的华人身份,校长赫尔利以教育委员会禁止华人进入公立学校为由,拒绝了她的请求。

玛米的父亲遂向清朝驻旧金山领事馆(The Imperial Chinese Consulate in San Francisco)求助。10月4日,傅列秘领事就玛米入学一事向旧金山督学安德鲁·莫尔德(Andrew Moulder)提出抗议:“你拒绝玛米入学的理由与蒲安臣条约、美国宪法和法律简直背道而驰!尤其是这个孩子就在当地出生。出于职责,我必须重申我们的要求:请允许你管辖范围内包括玛米在内的所有符合规定的华人儿童进入公立学校。”

针对傅领事言辞激烈的这一要求,莫尔德转而向加州督学威廉·韦洛克(William T. Welcker)寻求帮助。韦洛克回复称:“我不确定联邦法院是否有权让加州承担华人儿童的教育支出,尤其在法律确认华人是‘对国家有危险的人’的情况下。”[19]这一回复鼓励了莫尔德,几天后,他回绝了傅领事的要求,并将此事通报教育委员会成员。委员们强烈反对华人儿童进入公立学校,委员普莱特(Platt)提出:“在这个委员会管辖下的任何一所公立学校,都坚决不允许接收任何一名蒙古(Mongolian)①西方世界普遍用蒙古人(Mongolian)一词来指代黄种人。儿童。如果任何一名校长或老师违反这一规定,将被立即开除。”[20]委员会以8∶3的投票通过了这一决议,次日,该决议以52号通告(Circular No.52)形式被分发给旧金山市所有公立学校校长。

在抗议失败后,泰普决定向法院寻求帮助。1884年10月28日,在领事馆的资助下,泰普聘请了律师威廉姆·吉布森(William F. Gibson),将校长赫尔利、旧金山督学莫尔德和旧金山教育委员会告上法庭。

律师吉布森从法律和以往判例的角度提出几点论据:第一,按照加州政府第1667条章程(Political Code,§1667)规定,学校应对所有孩子开放,教育委员会的决定违反了这一章程。第二,按照《蒲安臣条约》中“最惠国待遇”,只要其他族裔儿童被允许进入该州的公立学校就读,中国人的孩子就必须享有同样的特权。第三,根据宪法第十四条修正案的平等保护条款及沃德诉弗劳德案所确定的原则,一旦一个州建立了学校,就不能因为种族或肤色而剥夺在其管辖范围内的人上学的权利。[21]

1885年1月9日,旧金山高等法院的大法官詹姆斯·马奎尔(James G. Maguire)发表了他的意见。首先,宪法第十四条修正案是判决的法理依据。他认为,根据联邦宪法第十四条修正案的平等保护条款,在美国出生的所有人都天然地拥有宪法所赋予的权利。法律规定了州内所有儿童都应该拥有平等的教育设施,即进入公立学校受教育的权利,以种族为由将中国人排除在公共教育之外,将违反州法律和宪法。其次,华人的纳税者身份也被纳入考虑。马奎尔指出:“税收应该赋予纳税者受教育的权利,向华人居民征收强制税以帮助维持我们的学校,但却禁止他们在这里出生的孩子进入公立学校接受教育,这种做法是有失公允的。”此外,出于对州发展的考虑,马奎尔认为:“缺少文化是犯罪的根源,州的利益要求学校应免费向所有人开放。”而针对教育委员会的担心,马奎尔也作出了回应:“这一决定并不意味着向整个华人贫民窟开放公立学校系统。因为教育委员会有足够的权力将所有污秽、有传染疾病或行为不端的儿童拒之门外。”[22]而在此案中,“玛米是一个干净健康的孩子,生活在良好的环境中,她向春谷学校提出的申请是正当和合法的。”[23]

1885年3月3日,加州高级法院针对这一上诉正式作出判决。判决意见认为:“根据1880年才通过的加州政府章程第1667条规定——‘除法律另有规定外,所有学校必须向居住在该区的年龄在6至21岁之间的所有儿童开放,但有污秽恶习或患有传染病的儿童应被排除在外’,由于立法者没有明确规定排除任何国籍和种族的儿童,也没有人声称原告儿童是恶毒、肮脏或患有传染性疾病的,所以此案中的原告就享有与任何其他儿童一样进入公立学校的权利。如果法律是明确的,那么它的后果,即便是邪恶的,也只能通过法律本身的改变来避免,即只能通过立法而不是司法行动来实现。”[24]

尽管马奎尔大法官将平等保护条款、纳税人身份和州未来的发展等因素纳入考量,但从最终颁布的判决书可以看出,此案判决的主要依据仍是1880年修订的加州政府章程中有关公立学校入学条件的规定。泰普案的判决实际上是遵从了司法逻辑的后果,完全没有提及华人的合法权利,也未杜绝建立隔离学校的可能,“隔离但平等”的教育歧视仍然存在很大空间。事实上,这一判决逻辑也对该案日后的实际发展产生了重要影响。

四、发酵:泰普案判决的争议

这一决定对中国移民社区来说是明显的胜利,但在当地白人眼中却不啻为一种挑衅,刺激了他们关于种族偏见最敏感的神经。

事实上,白人的反对从听证会上就开始了。1885年1月10日,当地报纸刊登了泰普案举行听证会的报道。教育委员会的一名前成员在此案听证会上站起来提醒法院:应注意教育委员会之前所颁布的“立即开除任何录取中国学生入学的学校校长”的规定。马奎尔的答复十分坚决,他说:“如果发生这种情况,投票决定解雇的委员会成员将被立即判为藐视法庭。”[25]

判决结果一经公布,最先表示反对的是教育官员。当地报纸《晚间公报》(Evening Bulletin)刊登了旧金山教育委员会的观点:委员会对于玛米入学本身并无反对意见,他们担心的是这件事成为华人儿童大量进入公立学校的开端,因而认为建立隔离学校更为合适。[26]加州督学韦洛克则写信直言大法官马奎尔做出了一个“不受人欢迎的决定”,原因有三:首先,第十四条修正案针对的是出生在奴隶制下的人,而华人并不在被保护的行列中;其次,韦洛克担心向华人开放公立学校大门会吸引更多华人来到美国;再次,出于对华人诚信度的怀疑,韦洛克认为玛米的美国人身份也有作假的可能。[27]

为了阻止玛米进入春谷小学,委员会开始多方动员。教育委员会先从舆论入手,证明华人儿童并不适合进入公立学校。从泰普提请上诉开始,旧金山监事会特别委员会(the Special Committee of the Board of Supervisors of San Francisco)就针对唐人街华人状况发布了调查报告。据调查,约有722名儿童住在唐人街,其中大部分出生在美国。尽管如此,特别委员会认为:“这些孩子和其他出生在广东的中国人一样基本说中文,与白人甚少接触,他们在不道德和放荡的环境中长大。公立学校的华人对这座城市来说将是一场灾难。严守公立学校的大门,不过是在执行自我保护。”[28]接着,旧金山教育委员会试图通过继续上诉来阻止华人进入公立学校。他们将改变判决结果的希望寄托于上级法院,在经过委员会内部投票后,旧金山教育委员会决定将此案上诉至加州最高法院。但他们未能如愿,3月3日,加州最高法院大法官夏普斯坦(John Randolph Sharpstein)决定维持原判。

在更改判决结果的努力失败后,教育委员会把精力集中在攻克立法机构方面,希望以建立隔离学校的方式来阻止玛米入学。1885年1月11日,《加州阿尔塔日报》(Daily Alta California)刊登了一则消息:针对泰普案的判决,由加州部分重要教育官员组成的游说机构举行了第一次会议,其目的是就学校法的修改向州立法机构提出建议。[29]5月4日,莫尔德写信给加州议会的旧金山代表梅(W. S. May),请求尽快通过“为中国人建立单独学校”的相关法案。[30]1月23日,判决结果公布仅两周后,加州议会紧急通过了268号法案,对原有学校法进行了修订,修订后的法律增加了“为华人及蒙古人血统的儿童开设隔离学校,隔离学校一旦建立,则不允许这些儿童进入其他学校”的规定。[31]根据这一授权,教育委员会于同年3月宣布将在鲍威尔街附近的唐人街周围开办一所华人小学,这是第一所专供中国儿童使用的公立学校。

与教育官员相比,当地居民的反华情绪更为偏激,反对为华人提供任何形式的教育。1886年3月20日,无党派反华协会(Anti-Chinese Non-Partisan Association)在旧金山大都会寺(Metropolitan Temple in San Francisco)举行了声势浩大的反劳工示威,并一致通过了一份声明:“高加索人应通过不懈努力将华人清除出去,如果不这样做,将会影响这座城市四分之三公立学校儿童的福利。因此,教育委员会不应雇佣任何校长、老师或雇员来资助、帮助和鼓励华人,应把努力用在增强驱逐华人的合法性和预防今后更多移民等方面。”[32]一周后,莫尔德向旧金山市校长们公开了这份声明,他认为这代表了纳税人的意见。

在教育官员与当地居民的反对声中,尽管赢得了法庭的判决,玛米还是未能进入白人公立小学。4月7日,在华人学校开学前夕,玛米在父母和律师的陪同下再次来到春谷学校,但仍被赫尔利校长以“没有接种牛痘书面材料、班级人数已超标”等理由拒绝。[33]在泰普一家准备好相关健康证明再次申请入学时,华人初等学校(Chinese Primary School)已正式建好,4月13日,玛米成为华人初等学校的一名学生。

在第二次被白人小学拒绝后,玛米的母亲十分愤怒,她给《加州阿尔塔日报》写了一封长信表达自己的强烈不满:“亲爱的先生们:你们尝试用各种理由把我的女儿赶出公立学校,请你们告诉我,生来是中国人是一种耻辱吗?难道不是上帝创造了我们所有人?…… 你们认为强迫我的孩子们去一间专门为他们而造的学校是基督徒的行为吗?…… 如果我想送她去华人学校,我两年前就送她去了。还需要经历这么多麻烦吗?”值得关注的是,她竭力撇清自己一家与中国人除了血统之外的其他联系:“我孩子的着装不像其他中国人那样……从她蹒跚学步开始,她的玩伴就是高加索人……难道是她不够优秀、不足以与高加索人坐在同一间教室中学习吗?你们最好自己来看看泰普一家除了外貌特征之外,是否和高加索人一模一样。你们似乎只要认定一个人是中国人,就把他当作中国人一样仇视,这对我们一家来说,没有一点儿公平和正义。”[34]

除了强烈的愤慨之外,这封信所显现出的泰普一家的矛盾心态值得探讨:一方面,借助中国领事馆的力量进行诉讼,为华人群体受到了白人社会的歧视而愤愤不平;但另一方面,又坚持认为自己全家已经从生活方式和价值观念上脱离了华人群体,刻意与华人群体保持距离。由此可以窥见,以泰普一家为代表的中产阶级华人在反华浪潮下试图融入美国社会的尴尬与纠结。

五、审视:华人教育平权胜诉第一案的价值

泰普案是美国华人以诉讼方式争取教育平权的第一次胜利。尽管由于当时立法机构对华人的偏见,玛米最终未能进入白人小学读书,但泰普案的价值不容忽视,这一胜诉在美国华人平权斗争史册上留下了浓墨重彩的一笔。

(一)在美国少数族裔平权历史中占有一席之地

美国华人遭遇了漫长的排斥和抵制,但华人在公立学校遭遇歧视的历史却常常被遗忘,美国华人为争取权利所付出的种种努力也被忽视了。关于教育歧视的讨论往往会导致一种错觉,即只有黑人才会受到“隔离但平等”规定的影响。实际上,这与黑人群体对美国公立学校的频繁挑战不无关系。

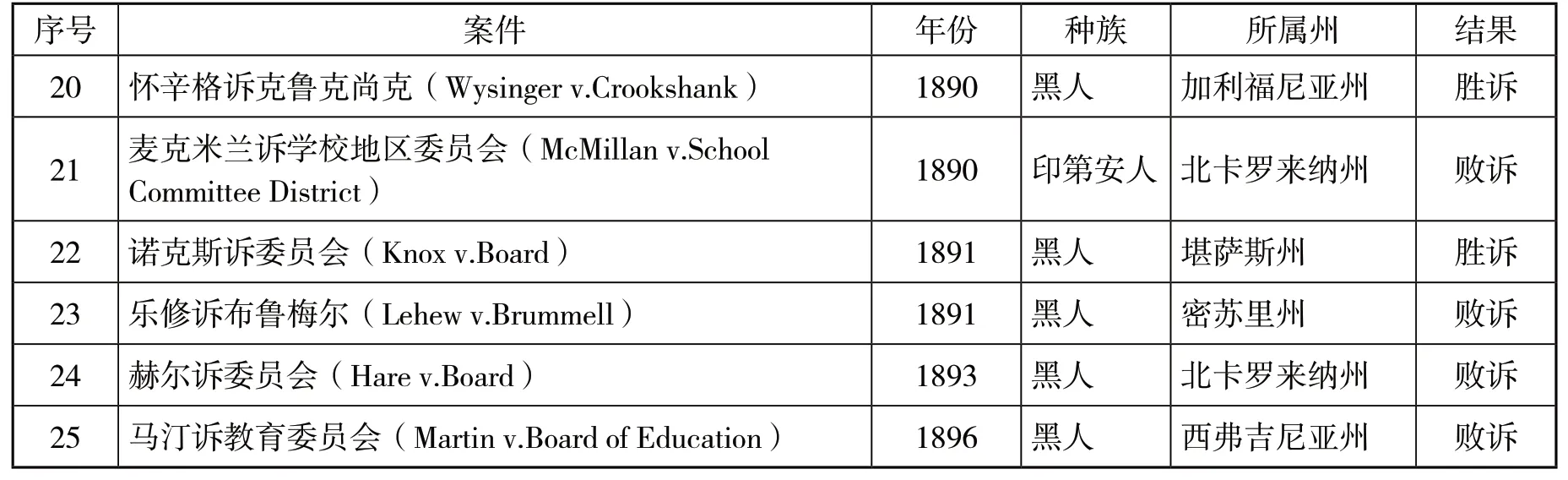

表3 美国反对“隔离但平等”规定的上诉案件(1849—1896)

续表

表3可见,在1849—1896年近半个世纪的时间里,美国少数族裔有关公立学校的诉讼共计25起,其中23起由黑人发起。在黑人发起的诉讼中,仅有9起胜诉,其余14起都未能获得成功,但黑人对于教育不公的频繁抗议引发了更多的重视,有力推动了黑人教育平等的进程。1954年,由黑人发起的美国种族历史上最为重要的案例之一——布朗诉托皮卡教育局案((Brown v.Board of Education)正式废除了公共学校种族隔离的教育政策。

相比于黑人,其他少数族裔的抗争寥寥可数,仅有两起诉讼来自非黑人少数族裔——泰普案和印第安裔发起的麦克米兰案。在声势浩大的黑人教育平权呼声中,其他少数族裔的声音过于微弱,以至于常常被人们所遗忘。泰普案的出现打破了这种状况,第一次在教育平权领域发出了华人的声音。

(二)改变了华人争取教育平权的策略

在泰普案发生之前,华人父母曾屡次向行政当局提出修改招生程序的请求,但均以失败告终,这一案件标志着进入通过诉诸法庭来维权的新时代。中华民族并非一个长于争诉的民族,但在泰普案的激励下,此后又接连几次向地区法院和联邦最高法院提起诉讼,向“隔离但平等”的教育原则发起挑战。1902年,旧金山华人医生王明试图让女儿就近进入克莱门特文法(Clement Grammar School)学校,因种族原因遭到拒绝。因此,王明以“隔离学校违反宪法第十四条修正案,是对华人的仇恨”为由将校长科拉汗(Callahan)告上法庭。[35]

随着华人的南迁,在南方州也开始出现华人教育平权的诉讼案。1925年,密西西比州华商龚伦向密西西比州最高法院提起诉讼,批驳种族分类是“白人至上”的结果,认为华人被错误归入有色人种之列。[36]在密西西比州最高法院拒绝这一要求后,龚伦还将此案诉至联邦最高法院。1927年,华商冯铁杰在儿子遭白人公立学校拒绝后,也将诉讼状递至密西西比州最高法院,[37]他认为在当地没有华人公立学校的情况下,根据《蒲安臣条约》的互惠国原则,华人儿童有权进入白人公立学校就读。[38]

尽管迫于当时的反华形势,这些努力输多赢少,但他们仍然矢志不渝地通过报纸舆论、法庭诉讼等方式追求平等,华人争取教育平权的斗争从未停止。

(三)明显改善了旧金山华人儿童入学情况

该案促成1885年华人初等学校复开。与1859年短暂存在的华人小学不同,这所华人学校是加州法律支持下美国第一所持久性华人公立小学。根据学者维克托·劳的研究,在案件发生后的5年间,华人儿童进入公立学校的人数有了明显增长。到1889年,有122人进入公立学校读书,相比于5年前的9人,不得不说是个巨大的进步。此外,未入学儿童比重也有显著下降,5年后未入学儿童占比已降至8.4%(详见表4)。

表4 旧金山5~17岁华人儿童入学情况(1885—1889)

(四)华人教育平权呈现出阶级分化的特点

纵观20世纪前后华人教育平权抗争的情况,教育维权主体集中在华商群体中,底层劳工的身影则很少出现。

对于经济状况良好的华商阶层来说,华人父母利用美国公民权证明其子女进入公立教育系统的合法性。一些中产阶级的华人家庭开始搬离唐人街,他们凭借自身的经济实力和强有力的政治活动能力为子女争取公立教育的权利。但是在争取教育平等的过程中,为了获得白人社会的舆论支持,他们注重强调子女的美国化程度,甚至竭力撇清与中华文化的同质性。

对于依靠出卖劳动力为生的华工阶层而言,处境则更为被动。因为他们并不具备离开唐人街谋生的能力,面对来自政府的隔离教育政策与种族歧视,一些普通华人家庭的子女不得不终止学业。以住在唐人街的华人男孩约翰·吉恩(John Jeong)为例,在结束了旧金山远东学校(the Oriental School)的两年学习后,他本应转入吉里街公立学校学习,却被告知华人子女无法进入该校学习,因而他选择离开学校,在家自学,并在哥哥的商店里做帮工。

六、结语

中华民族向来有重视教育的传统,教育也被赋予了社会流动的期待,对于漂泊异乡、备受歧视的美国华人群体来说更是如此。因此,华人移民往往对下一代的教育寄予了相当高的期望。对于泰普家而言,玛米被公立学校拒收不仅意味着无法享受优质教育资源,更意味着全家丧失了宝贵的社会上升通道,后者导致的希望幻灭恰是以泰普为代表的华人移民群体难以接受的。

种族隔离的历史是美国史研究中最为重要的主题之一。泰普案的发生距今已逾百年,在这百余年间,美国华人群体的公共形象经历了巨大转变,而教育在其中扮演了不可或缺的角色。然而,种族平等之路仍很漫长。尽管今日的美国社会在种族平等方面取得了一定进步,但对亚裔美国人的歧视性遭遇再次卷土重来——包裹以“种族平衡”和“多样性”计划的外衣。2015年的“哈佛大学招生歧视案”正是一个典型案例——包括华裔在内的64个亚裔团体组成的抗议联盟提出申诉,指控哈佛在招生时以推行“多元化”为名,对亚裔申请者设置了比非裔、拉丁裔申请者更高的配额标准,涉嫌种族歧视。

长期以来,华人都承受着“逆来顺受”的种族偏见与歧视,回顾19世纪末期大洋彼岸反华浪潮下的历史,泰普案正是对这一刻板印象的有力驳斥,华人对教育公平的追求和探索从未停歇,华人为争取平权所做出的努力不应被忽视。

[注释]

[1] H. Jo Moon, “The Putative Political Complacency of Asian Americans”,Political Psychology,Vol.5, No.4, Dec.1984, pp.583-605.

[2] H. Chang Gordon,Asian Americans and Politics: Perspectives, Experiences, Prospects,Washington, D.C: Woodrow Wilson Center Press, 2001, p.20.

[3] Kim Claire Jean, “The Racial Triangulation of Asian Americans”,Politics & Society,Vol.27, No.1, March 1999,pp.105-138.

[4][33]艾明如著,高岳译:《幸运之家:一个华裔美国家庭的百年传奇》,北京:商务印书馆, 2015年,第43~58页。

[5] 李永:《排拒与接纳:旧金山华人教育的历史考察》,武汉:华中科技大学出版社,2015年,第92~94页。

[6][14][19][34]Victor Low,The Unimpressible Race: A Century of Educational Struggle by the Chinese in San Francisco,San Francisco: East West Publishing Co, 1982, p.59.

[7] Martinez-Cola M,The Bricks Before Brown v. Board of Education: A Comparative, Historical Study of Race, Class,and Gender in Chinese American, Native American, and Mexican American School Desegregation Cases, 1885-1947,Atlanta: Emory University, 2018, p.260.

[8] McClain Charles,In Search of Equality: The Chinese Struggle against Discrimination in Nineteenth-century America,Oakland: University of California Press, 1994, pp.133-144.

[9][12][13]Wendy R. Jorae,The Children of Chinatown: Growing Up Chinese American in San Francisco, 1850-1920,Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2009, pp.115,48,118.

[10] Xue Lan Rong,Ji-Yeon O. Jo, “Historical Struggles for Equity Politics of Education and Language Policies and its Implications for Asian Americans”,Challenges of Urban Education and Eきcacy of School Reform, Vol.6,No.3,March 2002, pp.25-47.

[11] 王铁崖:《中外旧约章汇编第一册》,北京:三联书店,1957年,第261~263页。

[15]Chinese Record (English-language version),Feb.12, 1877, p.56.

[16] [29]Daily Alta California,Aug.22, 1877, p.5; Jan.11,1885, p.5.

[17] [18][25]Morning Call,Mar.7, 1878, p.3; Nov.23, 1892, p.12;Jan.10, 1885, p.6.

[20] [22][26][30][32]Evening Bulletin,Oct.22, 1884; Jan.10, 1885; Apr.7,1885; Mar.3, 1885; Mar.25,1886.

[21] [24]Tape v. Hurley, 66 Cal. 473 (1885).

[23] [27]Sacramento Daily Record-Union,Jan.10, 1885; Apr.15,1885.

[28] San Francisco Board of Supervisors,Report of the Special Committee on the Condition of the Chinese Quarter and the Chinese in San Francisco,1885, pp.59-62.

[31] California State office,Statutes of California and Amendments to the Codes,1885, p.100.

[35] Wong Him v. Callahan, 119 F. 381 (1902).

[36] Rice v. Gong Lum, 139 Miss. 760, Miss. Supreme Court (1925).

[37] Gong Lum v. Rice, 275 U.S. 78, U.S. Supreme Court (1927).

[38] Bond v. Tij Fung, 148 Miss. 462, Miss. Supreme Court (1927).