地方高校整体转型背景下重构应用型人才培养体系的研究与实践

甄国红 方健

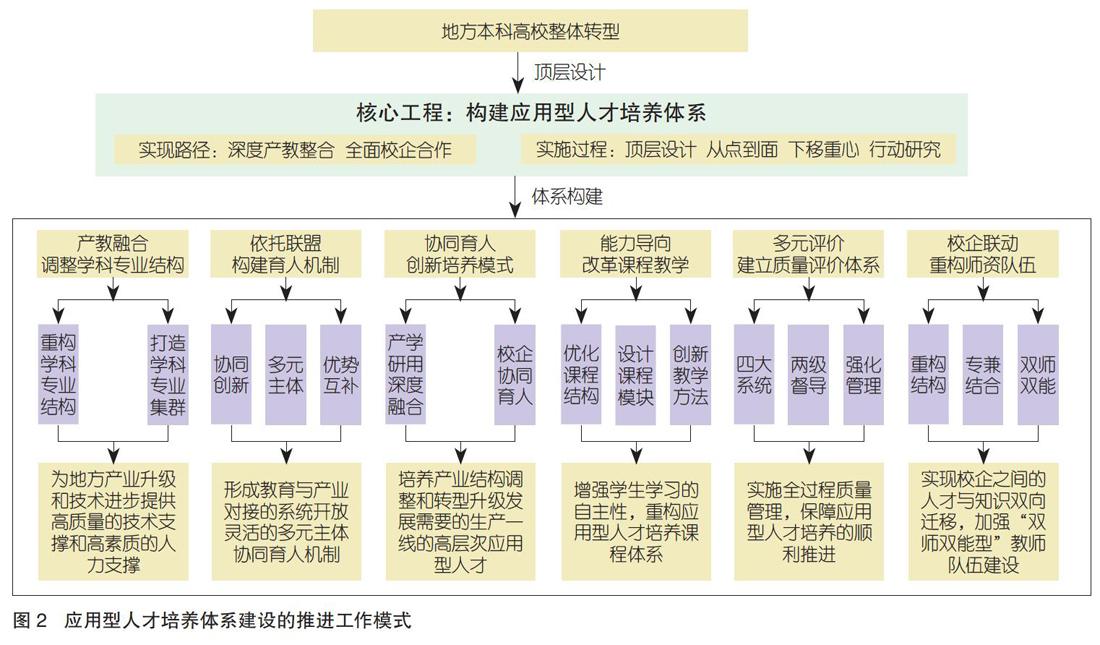

摘 要 作为吉林省首批整体转型试点院校,吉林工程技术师范学院提出地方高校应用型人才培养体系构建的基本框架,探索践行地方高校应用型人才培养体系建设的推进模式:产教融合,调整应用型学科专业结构;依托联盟,构建多元主体育人机制;协同育人,创新应用型人才培养模式;能力导向,重构应用型人才培养课程体系;多元评价,构建教学质量保障与评价体系;校企联动,加强“双师双能型”教师队伍建设。推进模式的实施取得了显著的效果,在吉林省地方高校转型改革中发挥了示范引领作用。

关键词 地方高校;整体转型;人才培养体系;应用型人才

中图分类号 G648.4 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)02-0019-05

2014年5月,国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号),进一步明确要求:“采取试点推动、示范引领等方式,引导一批普通本科高等学校向应用技术型高等学校转型”;2015年10月,教育部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发[2015]7号),对转型发展的主要任务和基本途径作出全面规划和部署。在吉林省委省政府统一部署下,吉林工程技术师范学院(以下简称“学校”)成为吉林省首批整体转型试点院校,并牵头成立了“吉林省地方本科高校转型发展联盟”。学校以理念转变为先导,以对接地方经济社会发展需求为出发点,以深化政产学研用协同为突破口,探索实施了与应用型要求相适应的“深度产教融合,全面校企合作”的应用型人才培养新体系,在吉林省地方高校转型改革中发挥了示范引领作用。

一、重构人才培养体系是地方高校整体转型的根本与核心

(一)整体转型是地方高校转型发展的必然阶段

学校实施“整体转型”既是在已有转型实践逻辑上的延续,也是顺应应用型教育发展趋势的必然之举。从实践逻辑上看,转型是指事物的结构形态、运行模式以及观念制度的转变过程。改革开放以来,我国高等教育经历了大众化组织转型、质量提升转型和结构优化转型三个时期,地方高校整体转型属于结构优化转型,其实质是转型进入攻艰阶段,地方高校面临结构性矛盾、深层次问题时,从办学理念、人才培养、学科专业、课程教材、师资队伍、科学研究、办学条件、学校文化等方面进行的结构化调整[1]。

从应用型教育的发展趋势来看,应用型高校以1999年以后新建本科院校为主,目前,“地方高校的数量与就学人数占全国总数的90%以上,成为高等教育的主体部分”[2]。当前我国高等教育步入内涵式发展阶段,应用型教育质量提升关乎高等教育内涵式发展的成败。而整体转型是地方高校推进应用型教育发展的有力举措,它通过协同高校结构、规模、质量、效益有机发展,形成教育合力,从而改变传统教育封闭、粗放、資源投入型的发展模式,在完成自身内涵发展、特色发展、创新发展的同时,促进我国高等教育质量提升。

(二)人才培养体系重构是整体转型的根本与核心

人才培养体系,是指与人才培养相关的因素及其相互作用而构成的有机整体。人才培养体系具有育人的整体功能性、活动的序化性以及设计性和调控性[3],是地方高校整体转型的根本与核心。

说人才培养体系是根本,回答的是人才培养体系在地方高校全部转型工作中的地位问题。“从根本上讲,只有人才培养才是高等教育全部工作的出发点和落脚点,它是高等教育组织区别于其他社会组织的根本标志”[4]。从这个意义上来说,人才培养是高等教育的一般属性,地方高校与其他高校在教育层次、类型上存在差异,承担的社会职能有所不同,但人才培养在学校工作中的基础性地位是相同的。与人才培养职能相对应的高校工作是教学及相关活动,人才培养体系是结构化、体系化了的教学及与教学相关活动,它主要立足于学科专业建设、课程和教学、教学支持和保障三大体系[5],将彼此脱节、分离的微观教学要素、步骤、环节从系统论和整体观上进行把握,从而成为高校履行人才培养职能的具体抓手和路径。

说人才培养体系是核心,回答的是人才培养体系与地方高校整体转型过程中其他工作体系的关系问题。如前所述,地方高校整体转型带来的改变不是局部的、零碎的,而是全局的、整体的,这意味着学校原有的管理体系、制度体系、教学体系、科研体系、教师发展体系、学生工作体系等等,都将以整体转型为背景,重构各自的“新体系”。鉴于人才培养在高校中的基础性地位,人才培养体系在上述各工作体系中居于核心地位,其他各个工作体系在做好本系统工作的前提下,其工作目标也要围绕人才培养体系、指向人才培养体系,一旦与人才培养体系发生冲突,则要服务并从属于人才培养体系。

还需要注意的一点是,“重构”不是对已有人才培养体系的完全否定,而是按照整体转型目标,对原有体系开展再建设,其中既包含对符合目标要求的已有工作进行总结、做好承续,也意味着对不符合目标要求的工作作出否定、开展创新[6]。

二、地方高校重构应用型人才培养体系的内容、方向与模式

(一)地方高校应用型人才培养体系构建的基本内容与方向

应用型教育是高度跨界的教育,这一性质是由应用型人才培养特点所决定的。应用型人才要适应生产、服务、管理一线的职业要求,就必须通过与生产、服务、管理一线高度融合的教育来完成培养过程,实现既定的培养目标和规格。从系统论视角看,应用型人才培养体系是学校系统中最核心、能动性最强的子系统,同时又是社会大系统中的重要组成部分。

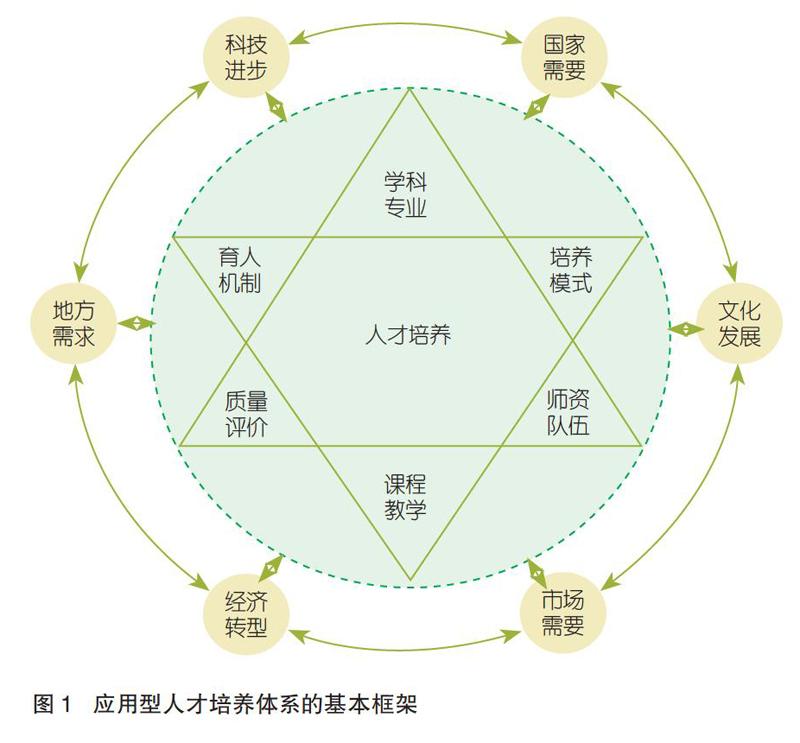

从外部看,把社会系统的众多元素和作用方式归为两大类:一类是直接作用性元素,即可以通过自身的政策、指令、要求和信息等来规定和制约学校应用型人才培养体系的建设和运行;另一类是间接作用性元素,即通过自身的结构状态、运行方式、发展程度、建设水平来引导和影响学校应用型人才培养体系的建设和运行。第一类直接作用性元素有三种:第一种是国家战略、国家规划、国家政策法令等构成的国家层面对学校人才培养工作的要求和规定,称之为“国家需求”;第二种是地方战略、地方规划、地方政策等构成的地方层面对学校人才培养工作的要求和规定,称之为“地方需求”;第三种是市场变化、市场对资源配置的决定性作用等构成的市场对学校人才培养的要求和规定性,称之为“市场需求”。第二类间接作用性元素也有三种:第一种是来自经济领域的变革和发展对学校人才培养工作的影响和作用,称之为“经济影响”;第二种是来自科技领域的变革和发展对学校人才培养工作的影响和作用,称之为“科技影响”;第三种是来自文化领域的变革和发展对学校人才培养工作的影响和作用,称之为“文化影响”。上述两类六种元素是社会作为一个整体系统与学校人才培养体系发生作用的枢纽和关节点,把它们看成规定和影响学校整体转型发展的外部变量,要构建的应用型人才培养体系是这些变量综合作用、共同影响的结果。

从内部看,因为高校的中心工作和根本使命是人才培养,所以作为学校整个系统中具有统领作用、最为核心的子系统,学校的人才培养体系涉及方方面面,由多种元素构成。也可以将这些元素归纳为6个方面,即学科专业、育人机制、培养模式、课程教学、质量评价、师资队伍等。这6个方面以人才培养为核心构成一个有机整体,通过相互作用来达成人才培养目标和规格的要求。可以把这6个方面看成是人才培养体系建设的内部变量,它们是应用型人才培养体系发挥重要作用的内在依据[7]。

上述内外部变量的相互影响和作用关系,构成了学校应用型人才培养体系的基本框架,为重构应用型人才培养体系实践提供了基本依据,为回答“往哪转、凭什么转”建立了一种新的分析框架和思考维度。如图1所示。

(二)地方高校应用型人才培养体系建设的推进模式

1.产教融合,调整应用型学科专业结构

根据吉林省产业结构转型升级和职业教育发展要求,学校制定了“十三五”学科专业建设规划。截至目前,转型试点专业由原来的11个扩展到全部专业;撤销了公共事业管理等3个市场反映差的专业,增加了机器人工程、大数据、智能制造等11个地方发展急需专业;并依据吉林省产业链对现有52个本科专业整合成智能制造类、汽车交通类、光电信息类、旅游服务类等专业集群;同时,积极引导教师将其科学研究从基础理论研究向应用研究转移,通过科技开发服务、成果转化切实提升了学校服务地方经济社会发展的水平和能力,进而形成了一系列相关学科、专业与产业链之间的相互作用、相互联系的联合体,实现了为地方产业升级和技术进步提供高质量的技术支撑和高素质的人力支撑的服务目标。

2.依托联盟,构建多元主体育人机制

学校以“地方本科高校转型发展联盟”和“校—企—校”联盟为依托,通过学科专业定位和结构转型,形成学科—专业—产业链联合体,把应用型本科院校与地方产业两种异质性组织链接成利益共同体和命运共同体,促进了应用型本科院校与地方产业以及地方政府合作伙伴关系的建立,构建了互惠互利的内在动力机制、联盟主导的外部驱动机制、校企合作的调控机制与保障机制、资源利用的共享机制、联盟成员的优势互补机制等多元主体育人机制。建立起教育与产业、学校与就业、人才培养与岗位要求对接的多元主体协同的系统开放灵活的应用型人才培养新体制。

3.协同育人,创新应用型人才培养模式

学校以培养产业结构调整和转型升级发展需要的生产一線高层次应用型人才为主要目标,全面融入地方经济社会发展。现有30个专业与行业企业、职业院校开展深度合作,形成了5种具有代表性的产学研用深度融合、校企协同育人的培养模式:机械设计制造及其自动化专业与吉林省通用机械(集团)有限责任公司探索的“2.5+1.5+(1)”工程师实验班模式,电气工程及其自动化专业与合作企业及职业院校探索的卓越职教师资培养实验班模式,编辑出版专业与吉林日报报业集团探索的股份制办学模式,汽车服务工程专业与奥维斯汽车销售服务有限公司探索的“双融入式”产学研用协同育人模式,电子信息工程专业与青岛青软实训教育科技股份有限公司探索的“3+1”分段培养模式。

4.能力导向,重构应用型人才培养课程体系

学校推动各分院按照“企业参与、能力导向、突出实践、灵活多样”的要求对42个本科专业人才培养方案进行了全面修订,建立了“一二三课堂”立体设计、“活动平台+课程模块”的课程体系。理论学时从过去平均2800学时,压缩到平均2200学时,实践环节得到显著加强。学校以科技发展水平和职业资格为标准,优化课程结构,设计课程模块,实现课程内容与职业标准的对接;把行业企业真实项目作为教师教学设计、学生毕业设计选题的来源,实现教学过程与生产过程的对接;通过构建以“学业生涯教育、创新创业训练、社会实践活动”三个平台为核心的课外课程体系,扩大了学生学习的自主权,将专业教育与创新创业教育紧密结合;广泛应用信息化教学、数字仿真实验、在线知识支持、在线教学监测等现代教育技术手段,全面推行理实一体、案例教学、项目教学等教学方法;校企合作共同开发了4门国家级精品资源共享课和11门省级在线开放课程,共同建立了以生产实践课程为主的教学资源库,共同撰写了20余部专业课程教材和讲义。

5.多元评价,构建教学质量保障与评价体系

学校建立和完善了有利于产学研用协同的教学质量保障和评价机制,建成多元主体参与的由教学质量管理、质量监控、质量保障、质量信息反馈四大系统构成的教学质量保障体系,构建了“四评”“四查”“四反馈”的教学质量保障模式;实施校、院(系)两级教学督导体制,开展网上“评教”“评学”工作;建立各级领导干部听(看)课制度,各级领导深入教学一线,随机、随堂听(看)课,强化管理育人和服务教学的意识;完成了学校层面和52个专业的数据采集,建立了学校、院(系)和专业数据库,有效保障了应用型人才培养的顺利推进。

6.校企联动,加强“双师双能型”教师队伍建设

学校根据应用型人才培养的需要,提升教师素质,调整教师结构。一方面,建立学校和行业企业联动培养师资机制,通过引导教师到企业挂职、定期到合作企业实践、考取技术等级证书等办法,提高在职教师特别是青年教师的实践教学能力;另一方面,改革人才引进、职称评聘、收入分配等人事制度,向“双师双能型”教师倾斜。同时,各分院与行业企业、职业院校等共享人才资源。目前,各分院聘请了80多位工程师、高级技师等担任相关专业的兼职教授、实验实习指导教师,聘请了包括“长白山技能名师”在内的60多位职业院校教师、专业骨干等担任相关师范专业的兼职指导教师,形成了“校企互派,专兼结合”的优秀师资队伍,实现了校企之间的人才与知识双向迁移。

综上,学校在建立适应整体转型人才培养体系基本框架的基础上,以深化产教融合、校企合作为突破口,在改革实践中探索出了应用型人才培养体系建设的推进工作模式,如图2所示,为回答“怎样转”提供经验参照。

三、整体转型背景下应用型人才培养体系实践成效

(一)应用型人才培养质量有大幅度提高

在学校实施整体转型改革实践中,本科专业的在校生规模从8000多人提高到逾万人;毕业生就业率从88%提高到93%。学生参加校外学科竞赛1226项,参与学生2836人次,其中,国家级三等奖以上226项,获奖学生594人次,省级三等奖以上749项,获奖学生1713人次,参与人数和获奖数量都远超以往。在学校委托的第三方机构评价结论中,2019年毕业校友对学校的认可度比3年前提高了2个百分点,用人单位对学校毕业生的认可度提高了8个百分点。

(二)教师队伍结构和素质得到明显改善

学校通过内培外聘相结合、专职兼职相补充,打造了一支“双师型”的教师队伍。现享有国务院政府特贴3人,教育部新世纪人才1人;1位教师受聘为“长白山学者”,6位受聘为“长白山技能名师”,“双白”人才占比居省属高校前列;省级教学名师8人、省拔尖创新人才12人;通过多种渠道和方式,聘请了152位来自行业企业和职业院校的工程师、技能大师、业务骨干、教学名师作为学校的兼职教师,兼职教师比例达到23.8%。

(三)校企合作协同育人改革进一步深化

在学校实施整体转型改革期间,与学校开展深度合作的单位从原来的88家增加到238家,合作单位范围也从原来的企业、职业院校等单位扩展到地方政府、科研机构、教育集团、行业协会等;40余个专业建立了董事会、理事会、专业建设指导委员会等机构。与行业企业、用人单位等共同制定了校企衔接贯通的人才培养方案,创新实践了“课程—岗位”置换教学模式;突破“课堂”的形式束缚,通过校企共建教学(生产)团队和教学(生产)场地,组织开展以技能操作实践和技术应用实践为主体的生产性教学训练,将知识传授、技能训练、技术应用等学校教育活动,与企业的生产、加工、研发、改造等实践活动及其生产组织形式、质量检测评价等有机衔接[8],从而进一步深化了产学研用协同育人的教学改革。

(四)服务职教和地方发展能力不断增强

学校开展国家级、省级职教师资培训项目,共计培训6000多人;为全国人大、国家教育部和省委省政府等提供调研报告、专题报告40多份,应邀参与《制造业人才发展规划指南》《中国教育现代化2035》等20多个重要政策文件的调研起草工作;受财政部、教育部委托,开发了文化艺术、轻纺食品、自动化、服装设计、职教师资素养等专业大类的职教师资培训包。同时,学校与行业企业共建了32个实验室、工程中心、科技创新中心等,获专利授权666项,开发的冰葡萄酒品牌、欧特赛蒂服装品牌等在当地市场具有较强的竞争力。

(五)学校影响力和社会声誉全面提升

学校作为吉林省地方本科高校转型发展联盟理事长单位,于2014年在省政府召开的全省高教强省建设联席会议上,应邀作了“贯彻落实高教强省战略,加快实现学校转型发展”的主题发言;2015年在驻马店“全国第二届产教融合发展战略国际论坛”上,学校应邀作了题为“深化体制机制改革,全面构建应用型人才培养体系”的经验介绍报告。2017年学校被国家发展改革委确定为教育现代化推进工程中央预算内投资计划重点支持高校。2019年学校被评为吉林省转型发展示范高校。新华网、光明日报、中国教育报等20多家媒体先后对学校的转型经验进行了推介和报道,产生了较大的社会反响。

参 考 文 献

[1]杨晓东,甄国红,姚丽亚.地方高校整体转型综合改革制度体系构建与实践——以吉林工程技术师范学院为例[J].职业技术教育,2019(20):6-9.

[2]郑晋鸣.地方大学在“双一流”建设中应主动作为[N].光明日报,2016-03-07(08).

[3]刘焕阳,韩延伦.地方本科高校应用型人才培养定位及其体系建设[J].教育研究,2012(2):67-70.

[4]李国仓.论高等教育人才培养的“一个中心”和“两个基本点”[J].中国高教研究,2015(2):54-58+63.

[5]刘焕阳,韩延伦.地方本科高校应用型人才培养定位及其体系建设[J].教育研究,2012(2):67-70.

[6][7]栾立明,杨晓东,等.地方高校整体转型应用型人才培养体系构建[M].长春:吉林出版集团,2018:190-192.

[8]方健,甄国红,等.“双融入式”产学研用协同育人人才培养模式探索与实践[J].职业技术教育,2018(2):35-38.

Research and Practice on Implementing Reconstructing Applied Talents Training System under the background of Overall Transformation in Local Colleges and Universities

——A Case Study of Jilin Engineering Normal University

Zhen Guohong, Fang Jian

Abstract As the first batch of pilot colleges and universities for overall transformation in Jilin province, Jilin Engineering Normal University proposed the basic framework for the construction of the application-oriented talent training system in local universities, explored and practiced the promotion mode of the construction of the application-oriented talent training system in local universities: integrating industry and education to adjust application-oriented discipline structure; relying on alliances to build a mechanism for multiple main sports players; collaborative education to innovate application-oriented talent training mode; ability-oriented to reconstruct the application-oriented talent training curriculum system; utilize multiple evaluations to build a teaching quality assurance and evaluation system; enterprise linkage to strengthen the construction of“dual-teachers and dual-abilities”teacher team. The implementation of the promotion model has achieved remarkable results and played a leading role in the transformation and reform of local colleges and universities in Jilin province.

Key words local colleges and universities; overall transformation; talent training system; applied talents

Author Zhen Guohong, professor of Jilin Engineering Normal University (Changchun 130052); Fang Jian, professor of Electrical Engineering College of Jilin Engineering Normal University

作者簡介

甄国红(1968- ),女,吉林工程技术师范学院高教研究所所长,教授(长春,130052);方健(1971- ),男,吉林工程技术师范学院电气工程学院院长,教授

基金项目

吉林省教育厅高等教育教学改革研究项目“基于制度保障的地方高校应用型人才培养体系构建研究与实践”(吉教高[2018]40号),主持人:甄国红