溯根养德 传承美好

——记江苏省无锡市钱桥中学民俗文化社团

民俗文化凝聚着中华民族的智慧,用心学习,倾力传播,才能使这颗璀璨的民俗文化明珠更加熠熠生辉。无锡市钱桥中学依托自身办学特色,成立了民俗文化社团并开设了相应的校本课程。课堂上,老师将一件件老物件的故事娓娓道来,引得同学们侧耳倾听;课堂外,同学们兴趣满满,跟随老师的步伐仔细寻觅民俗文化的足迹;民俗博物馆里,小小解说员自信地拿起话筒,向来宾讲解钱桥中学的民俗特色。在活动开展方式上,钱桥中学采用了浸润式的文化体验,让学生们在学习中汲取知识、收获乐趣,在活动中启发智慧、增长才干。下面,让我们一起来领略钱桥中学民俗文化的魅力吧!

蚕桑业在无锡地区源远流长,据《无锡市丝绸工业志》记载,从泰伯奔吴教民栽桑养蚕开始,无锡地区养蚕缫丝已有3200多年历史。20世纪20年代,无锡蚕桑业盛极一时,“丝码头”的美称远播四方。四月,是我校的民俗文化月,为重温吴地悠久的蚕桑文化,学校民俗文化社团的老师带着我们一起体验了养蚕。从买来的小小的黑色的蚕种到白白胖胖的蚕宝宝,我见证了它们的每一次蜕变。最神奇的是看着它们结茧、破茧。从蚕到蛹,从蛹到蛾,生命真的很神奇。

——初二(6)班 李昱哲

(指导老师:陆黎)

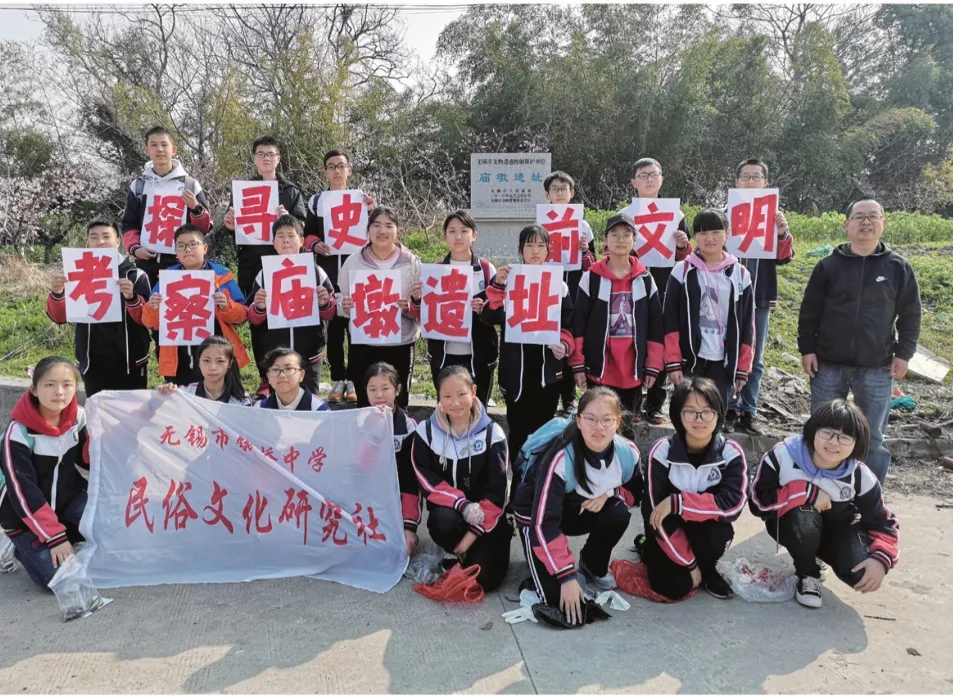

在阳山庙墩进行的探寻活动让我感触很深。当天天气不算炎热,却也有些闷人。旅程还没开始时,我以为这和普通的出游没有什么两样,甚至有一点不情愿。直到活动开始我才发现,我先前的想法是多么的肤浅。当我在土地间发现一枚瓷片,这样的兴奋让我难以言表,同时也引发了我对历史的思考。先祖留下的灿烂文明,我们应该好好去感悟,去体验,去传承,让中华文明发扬光大。

——初三(14)班 张雨佳

(指导老师:高波)

黑砖白墙,绿树红花,我们静静地漫步于民俗文化长廊。凉风吹过,长廊两边的亭柱上挂着的节气卡片轻轻摆动。每到一个节气,就会“上新”同学们绘制的节气卡片。我也用画笔在白纸上描绘了自己心目中芒种的样子:有金黄的小麦,苍翠挺拔的大树,灵活的螳螂,辛勤劳作的人们。“时雨及芒种,四野皆插秧。家家麦饭美,处处菱歌长。”从古至今,劳动人民挥洒汗水,用劳动换取丰收和幸福。祖辈留下的传统美德需要我们年轻一代去传承和发扬。一张小小的卡片,促使我们去了解节气文化,传播节气文化,传承民俗文化。

——初二(6)班 刘夕雯

(指导老师:芮春霞)

在中秋节来临之际,民俗文化社团的老师也带着我们体验了月饼制作。操作台上,金黄的面团闪着油,取一份馅,一份面,像包饺子一样裹住,再拿模具一压,便是一个月饼。面团在手中飞转着,好像穿过漫漫古道,诉说着最淳朴、最简单的温情——团圆。模具也很考究,大多有着“花好月圆”等字,抑或一叶莲一朵菊,以月饼这特殊的载体,传承着一代又一代人对美好生活的期盼。

——初一(5)班 刘晨烨

(指导老师:殷嘉璐)

丹桂飘香的中秋,早已充满了浓浓的节日氛围,我们也要做一次中秋的麦饼啦。在期待中,一盆盆雪白的面粉端了上来,炒熟碾碎的黑芝麻分外香,和着一粒粒的白糖,分外好看。同学们兴奋地蘸水、擀面,迫不及待地包着属于自己的麦饼去烘烤。心细的女孩子掬一捧桂花洗净,把软糯香甜的味道也包了进去。终于一盘盘诱人的麦饼出锅了,若有若无的几缕芝麻的焦香,配了焦黄的颜色,朴素又美好。在这意义非凡的日子里,我们放下书本,去感受了那一份流传千年的烟火气。

——初二(8)班 郑嘉睿

(指导老师:沈静)

当我作为一名民俗文化展览馆解说员后备队员踏进民俗展览馆时,当一个个历史悠久的物品映入眼帘时,我意识到自己的身上又多了一份责任。我暗暗地对自己说:一定要当好民俗文化馆的解说员,要把我们学校民俗馆里的老物件解说给更多的人听。我认真地熟悉着每一个老物件,从老物件的名字到它们的用途,再到老物件背后的故事。在民俗馆的这些日子,我不仅结识了很多志同道合的朋友,锻炼了自己,也更加了解了吴地的这些老物件和老物件背后的历史。

——初一(12)班 张小河