西南地区红层滑坡致灾成因及致灾模式研究

侯李杰 张玉芳 刘洪瑜,2 李嘉明 李健

(1.中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所,北京 100081;2.中国矿业大学(北京)能源与矿业学院,北京 100083)

红层主要形成于中生界白垩系和侏罗系,由于沉积环境的变化,形成了一系列软硬相间的地层。红层软岩在我国西南、西北和东南地区分布最广[1]。线性工程穿越红层地区时,滑坡等地质灾害问题突出,主要原因在于红层软岩亲水性强,与水反应强烈,强度急剧下降[2]。

相对于常规滑坡,红层地区近水平顺层滑坡较为独特,这类滑坡常发育近竖直贯通较好的结构面,在降雨、地下水、开挖等因素影响下,极易沿层面或近水平结构面发生平推式滑动,因此研究其成因、致灾过程及变形破坏机理对滑坡的治理意义重大。缪海波[3]对三峡库区侏罗系红层滑坡变形破坏机理与预测预报进行了研究。耿兴福等[4]从影响因素、滑带土强度特征、破坏形式和变形机制方面研究了近水平层状红层软岩滑坡的成因机制。程强等[5]通过对四川盆地近水平红层边坡变形破坏的调查分析,归纳总结出近水平红层边坡的主要工程地质特征及开挖引起的主要变形破坏类型。

本文以西南红层地区一高速公路路堑滑坡为例,通过地质分析、数值模拟,结合滑坡变形特征,详细研究其致灾因子及致灾模式,确定滑坡稳定性系数及目前所处状态。对该滑坡的治理施工提供理论支撑,也为同类型红层滑坡研究提供参考。

1 滑坡环境与地质条件

1.1 地形地貌

该滑坡地处四川省境内,属四川盆地西南边缘小凉山余脉五指山北麓,地势西南高东北低,属于中低山地貌区,地表植被丰富,主要以竹林、松树为主。山体地形平顺,自然坡度约15°~30°,坡向60°,线路走向148°,与线路近垂直。人工开挖相对较陡,坡率按1∶0.75~1∶1.00 设计,坡度45°~53°。坡顶地形相对平坦,后方有一处陡坎,落差约4 m,两侧有构造运动及雨水冲刷形成的沟壑。

1.2 地层岩性

该滑坡地层主要为滑坡堆积层(Q4dl+el)粉质黏土、块石土及侏罗系中统沙溪庙组(J2s)粉砂质泥岩、细砂岩。

1)粉质黏土

灰黄色,以粉、黏粒为主,呈可塑状,结构不均,砂、泥岩碎石含量约25%。如图1(a)所示。

2)块石土

暗紫红色夹灰色,石质成分以粉砂质泥岩、砂岩为主,次棱角~棱角状,呈强~中风化,其余为粉黏粒填充,松散~稍密,结构不均,多见块石富集,透水性一般。

3)粉砂质泥岩

暗紫红色,矿物成分以黏土矿物为主,长石次之,少量石英,钙泥质胶结,粉泥质结构,薄层~中厚层状构造,结构不均,局部粉、细粒富集,呈强~中风化。具有饱水软化、脱水开裂风化特性。如图1(b),1(c)所示。

4)细砂岩

灰青色夹红灰色,矿物成分以长石、石英为主,岩屑次之,钙质胶结,细粒结构,中厚层构造,结构不均,常夹有泥质条纹,局部粉粒富集。裂口常见云母富集。如图1(d)所示。

图1 地层岩性

1.3 地质构造

线路位于马边—沐川弧形构造内的利店—新凡向斜内。利店—新凡向斜东起宜宾金子山,西至马边桐子林,长度大于43 km,枢纽波状起伏,由中生界侏罗系及白垩系地层组成,翼角15°~35°。该滑坡岩层为单斜构造,优势产状235°∠54°,倾向坡内,岩层走向与线路走向近垂直相交。

1.4 水文气象

该滑坡地处亚热带湿润季风气候区。受地形与区域气候影响,降水多集中于5—8月,雨水充沛,该区域1 d 最大降雨量的多年平均值75~200 m,1 h 最大降水量多年平均值42~67 mm,10 min 的最大降水量多年平均值15~20 mm。地下水主要为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。

2)基岩裂隙水:主要赋存于侏罗系中统沙溪庙组(J2s)的砂岩、泥岩裂隙及孔隙中,以降水、松散类孔隙水和地表水沟水补给为主,地下水向溪沟方向运移,地下水富水性受岩性控制,主要含水层为砂岩,总体富水性较好。

1.5 滑坡变形特征

边坡在开挖至二级平台时,坡面泥岩卸荷严重,岩体较破碎,加上降雨影响,坡口边缘出现垮塌,坡口外出现4~6条弧形拉裂缝,长2~15 m,缝宽0.1~0.4 m。

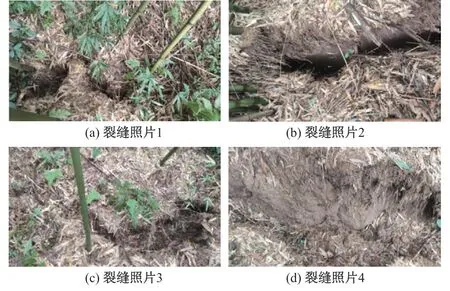

施工停止后,在二级边坡、四级边坡处坡面多次出现浅层溜塌。坡顶后缘陆续出现十余条张性裂缝,并延伸至坡体两侧冲沟,裂缝最宽达2.5 m,深约2 m,并伴有明显错台,且多条裂缝河侧高于山侧。如图2所示。

图2 边坡裂缝

2 致灾成因分析

结合该滑坡的地形地貌、地层岩性、水文地质、工程扰动等因素,判断该边坡的岩土结构类型属反倾层状岩体结构,其结构特征为边坡岩层倾向与开挖临空面倾向相反。边坡岩体发育有顺坡向构造节理,其岩体变形破坏模式主要为构造结构面切割岩体的滑移破坏,主要以倾向临空面的构造结构面为剪切滑移面。

2.1 成灾背景

1)地形。该滑坡后缘在地形上相对平缓,后缘上方发育有一处陡坎,陡坎为滑坡启动提供了良好的汇水面积,且陡坎也为地表水进入斜坡提供了畅通的通道。

2)结构面。在构造运动作用下该边坡岩体发育有顺坡向构造节理,倾角5°~10°,为边坡滑移面的产生提供了有利条件。

3)岩性。该边坡下伏基岩为粉砂质泥岩、细砂岩,属红层软岩,具有遇水易软化、失水易崩解、岩性软弱的特点[1]。天然状态下较为完整,力学性能良好,遇水后短时间内迅速膨胀、崩解和软化,从而造成岩体力学性能急剧变差[6]。易导致滑坡等地质灾害。

4)水文地质条件。地下水多斌存于粉砂质泥岩、砂岩构造裂隙中,富水性较强,易形成储水通道,便于地下水携带岩土碎屑,沿构造裂隙面富集且易滑动。

2.2 外界诱发因子

1)边坡开挖。开挖施工过程中在边坡坡脚前缘形成临空面,强烈的施工扰动破坏土体原有的应力平衡,在地下水等因素共同作用下极易在坡脚开挖位置形成剪出口,导致滑坡病害。

2)降雨。该地区处于亚热带湿润季风气候区,雨水充沛,地表水连续下渗,增加土体自重,进一步软化构造裂隙面,造成其物理力学性质改变。当构造裂隙面摩擦力不足以支撑上部土体自重时,上部土体即下滑形成滑坡。

3 致灾模式分析

通过地质勘察及现场调研,依据《滑坡分析与防治》[7]中对滑坡发育的11 个阶段划分,认为目前滑坡处于滑动阶段。结合致灾成因、病害现象,认为该边坡发展至今共历经五个过程。

1)蠕动滑移

边坡开挖为滑坡的发生提供了良好的临空面,开挖改变了岩体内部的应力状态,在坡体内部产生应力集中和重新调整,使岩体向临空面发生卸荷作用,形成一系列和临空面近平行的陡倾裂隙。卸荷回弹导致边坡在原有节理的基础上产生新的卸荷裂隙,开挖过程中的工程扰动也使岩体结构更加破碎。坡脚的开挖,对边坡稳定性造成一定影响,使其失去原有的支撑,为滑坡的形成创造了良好的临界条件,最终使得坡体在重力作用下发生蠕动变形,随着时间推移,进而发生蠕动滑移。

2)表层失稳

边坡开挖改变坡体表面形态,加之边坡特殊的坡体结构和岩性组合,在雨水入渗的影响下,坡体自重增加,且水的软化作用改变构造裂隙面物理力学性质,构造裂隙面及卸荷裂隙面摩擦力不足以支撑上部土体,边坡局部浅表层发生小范围垮塌。

3)后缘裂隙发展

坡体在发展至蠕动滑移之后,滑坡的前部抗滑体已受到主滑段的挤压推力,滑坡后部的牵引段坡体出现微小的整体形变,后缘的张性裂缝已贯通并出现下错。裂缝为雨水入渗提供了一个良好的通道,雨水沿张性裂缝及构造裂隙渗入岩土体,一方面软化作用使得岩土体构造裂隙强度降低,黏聚力、内摩擦角折减,另一方面坡面的张裂缝被快速充水,裂隙在静水压力、浮托力等协同作用下而发展延伸,为滑坡变形提供了有利条件。

4)两侧裂隙发展

随着滑坡发展变形,后缘裂缝贯通,两侧出现平行的羽状裂缝,逐渐沿两侧裂缝方向贯通撕开,并出现少量相对位移现象。在地表水和地下的共同作用下,滑坡每日位移可达数毫米。

5)前缘剪出

两侧裂缝贯通撕开,前缘经挤压后微微隆起并出现放射状裂缝。主滑体已沿滑动面产生明显的移动,坡体出现多条、多级裂缝,伴有明显错台,且裂缝宽度不断发展,最宽达到2.5 m。

4 稳定性计算

有限差分软件FLAC 3D 能较好地模拟地质材料在达到强度极限或屈服极限时发生的破坏或塑性流动的力学行为,特别适用于分析渐进破坏、失稳以及模拟大变形[8]。FLAC 3D 包含10 种弹塑性材料的本构模型[9],其网格中的每个单独区域可以赋予不同的材料模型,并且还能指定各种材料参数的统计分布和变化梯度[10]。

1)模型建立

岩土体采用Moh-Coulomb 本构模型,岩性分别为粉质黏土、块石土、强风化粉砂质泥岩、中风化粉砂质泥岩和细砂岩。模型断面长184 m,高90 m。共划分单元180 029 个,节点35 451 个,如图3 所示。模型四周约束法向位移,底部固定,边坡表面为自由面。

图3 计算模型

2)参数选取

结合相关国家规范、工程地质手册、地勘报告等资料,确定各个地层岩土参数,见表1。

表1 各岩土层物理力学参数

3)计算结果

经过计算可知,该滑坡稳定系数为0.96,滑坡处于不稳定状态。依据《滑坡分析与防治》[7]中对滑坡发育六个阶段的划分,结合稳定性计算结果(图4),确定滑坡目前处于滑动阶段。

图4 边坡稳定性计算结果

5 结论

1)该边坡的岩土结构类型为反倾层状边坡岩体结构,其岩体变形破坏模式主要为构造结构面切割岩体的滑移破坏,主要以倾向临空面的构造结构面为滑移面。

2)导致该滑坡的成灾因素有地形、结构面、地层和水文地质条件,外界诱发因素有降雨及边坡开挖。

3)该滑坡的发展历经蠕动滑移、表层失稳、后缘裂隙发展、两侧裂隙发展、前缘剪出五个过程。

4)目前该滑坡处于滑动阶段,稳定系数为0.96,处于不稳定状态。