高b值弥散加权成像表观弥散系数对急性缺血性脑卒中的评价及与NIHSS评分的相关研究*

谢再汉 林丹霞 方爱儿 万昆明 郑晓林 彭 辉 闫淑丽

1.东莞市东南部中心医院影像科 (广东 东莞 523721)

2.东莞市东南部中心医院脑病科 (广东 东莞 523721)

3.东莞市人民医院放射科 (广东 东莞 523059)

急性缺血性脑卒中(acute ischemic stroke,AIS)是临床上的常见病和多发病,具有发病率高、死亡率高、复发率高及医疗花费比例高等特点,中国卒中协会指出卒中已成为我国居民第一位死因[1],近10%患者可在发病急性期内死亡,故早期诊断、及时治疗、预防再发极为重要。近年来,通过MRI对急性缺血性脑卒中的诊断及评价其临床疗效已成为研究的热点。本研究旨在探讨b值分别为1000、2000s/mm2的DWI序列在急性缺血性脑卒中的诊断价值,并结合NIHSS评分,观察ADC值及eADC值的变化评价临床疗效的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般临床资料 采用回顾性分析,入选病例均来自2018年1月至2019年12月我院脑病科急性缺血性脑卒中住院患者,共38例,发病12h内,经CT排除脑出血后,分别行多序列头颅MRI检查,并统计分析临床NIHSS评分,其中男31例,女7例,年龄自39~79岁,平均年龄(55.6±9.3)岁。所有入选病例均符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2014版)》[2]诊断标准。

1.2 MRI检查 所有患者均在头颅CT平扫排除脑出血后行MRI多序列检查,部分患者经rt-PA静脉溶栓治疗后动态MRI多序列检查。MRI检查采用美国GE Brivo 355-1.5T磁共振扫描仪及头部专用相控阵线圈,扫描序列包括冠状位T2WIFLAIR、轴位DWI(b值分别为1000、2000s/mm2)、三维时间飞跃磁共振血管成像(3D-TOFMRA)。FLAIR序列扫描参数:TR为8600ms,TE为145ms,回波链26,层厚/层距为6mm/1mm, FOV为24.0cm×24.0cm。DWI序列扫描参数:采用设备默认值TR为5000ms,TE为默认最小值,回波链26,层厚/层距为6mm/1mm,FOV为24.0cm×24.0cm。3D-MRA序列扫描参数:TR及TE均选定默认最小值,FOV为22.0cm×22.0cm,层厚/层距为1mm/1mm。

1.3 图像分析 将DWI图像传至GE Functool 9.4.05工作站分析,自动生成ADC图和eADC图,由2名中级职称以上(其中1名为副高职称)影像学医师共同阅片,选择轴位表观扩散系数(ADC)图上卒中面积最大的层面,避开脑室、脑沟及颅骨随机划定感兴趣区(ROI),分别测量b=1000s/mm2及b=2000s/mm2时卒中病灶区及病灶镜面对侧正常脑实质的ADC值及eADC值,见图1。

1.4 观察指标 依据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2014版)》,通过静脉溶栓治疗前、后不同b值MRI弥散加权成像检查时病灶、病灶镜面对侧正常脑实质的ADC值及eADC值分析,结合NIHSS评分,评价ADC值及eADC值与临床疗效的相关性。

1.5 统计学分析 应用SPSS 19.0统计软件,计量资料以(±s)表示,采用独立样本t检验,分别比较两种b值条件下DWI诊断急性缺血性脑卒中的准确性、敏感性及特异性,同时分析两种b值条件下ADC值和eADC值与NIHSS评分的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

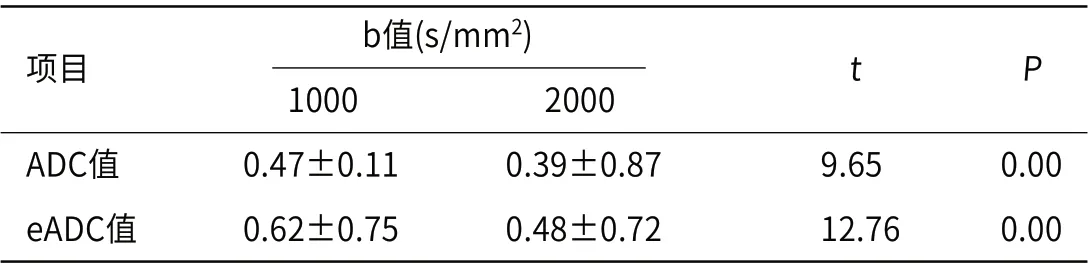

2.1 不同b值时患侧、健侧ADC值和eADC值比较 b=2000s/mm2时患侧及健侧ADC值均低于b=1000s/mm2,eADC值改变不明显,b=2000s/mm2时对显示病灶的敏感性、准确性较b=1000s/mm2时高,而无论选择b值是多少,患侧的ADC值均低于健侧的ADC值,患侧的eADC值均高于健侧的eADC值,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1、2。

2.2 不同b值时ADC与NIHSS评分的相关性 ADC值越大,eADC值就越小,NIHSS评分就越低,NIHSS评分与ADC值呈负相关,与eADC值呈正相关,b值的大小选择与NIHSS的相关性不大,见表3及图1。

表1 不同b值下患侧(急性脑梗死病灶)与健侧ADC值、eADC值

表2 急性脑梗死病变在不同b值下的ADC值、eADC值

图1 不同b值下的ADC值、eADC值与NIHSS评分的相关分析散点图

表3 急性脑梗死灶不同b值下的ADC值、eADC值与NIHSS评分的相关分析结果

2.3 ADC值及eADC值对临床疗效的评价 由于患者对MR检查的耐受性及经济等原因,未能所有患者都于治疗后第1天及第3天复查MR,患者治疗后复查样本量少,无法进行精准统计学分析,现选取部分患者首次检查及治疗后第1天首次MR复查的脑卒中病灶区的ADC值及eADC值结合NIHSS评分进行初步分析,发现部分患者治疗后NIHSS评分降低者,ADC值均增高,eADC值均降低,个别患者NIHSS评分无改变,但治疗后ADC值亦增高,eADC值降低,说明通过ADC值及eADC值可动态评价临床疗效。见表4。

2.4 典型病例影像学分析 由图2可知,不论是治疗前还是治疗后,当b=2000s/mm2时,DWI的信号比b=1000s/mm2时高,病灶显示更清晰,高b值时患侧ADC值及eADC值均较低b值时低;治疗后b=1000s/mm2或b=2000s/mm2时的ADC值较治疗前高,eADC值降低。

表4 b=1000s/mm2时部分患者治疗前及治疗后首次复查的NISS评分、ADC值(10-3mm2/s)及eADC值

表4 b=1000s/mm2时部分患者治疗前及治疗后首次复查的NISS评分、ADC值(10-3mm2/s)及eADC值

?

图2 同一患者,图2A-2C分别为治疗前b=1000s/mm2时DWI、ADC及eADC图,图2D-2F分别为治疗前b=2000s/mm2时DWI、ADC及eADC图,图2G-2I分别为治疗后b=1000s/mm2时DWI、ADC及eADC图,图2J-2L分别为治疗后b=2000s/mm2时DWI、ADC及eADC图。

3 讨 论

缺血性脑卒中主要指脑血管阻塞诱发大脑组织缺血、缺氧,造成脑组织局部软化和坏死,进而使大脑出现功能障 碍[3]。早期急性缺血性脑卒中主要表现在脑部水肿,MRI能够依靠大脑组织中的含水量变化进行检测,在发病时间<6h的早期存在细胞毒性脑水肿,局部脑组织梗死后由于病灶含水量升高,有助于延长核磁信号,提高诊断准确率[4]。

本研究主要通过DWI诊断急性缺血性脑卒中,为临床治疗提供客观依据。DWI应用于急性缺血性脑卒中时,诊断意义是由于其对缺血的改变非常敏感,导致水分子弥散运动减慢,Na+-K+-ATP酶功能降低导致细胞水肿,表现为ADC的下降,DWI呈现高信号[5]。具体表现为细胞发生细胞毒性水肿,细胞外间隙缩小,限制了水分子扩散运动,其受限程度可通过ADC值反映,ADC为表观弥散系数,代表水分子的弥散程度,ADC图则是ADC值大小的直接反映,ADC值越高(ADC图上信号越高),弥散越自由,ADC值越低(ADC图信号越低),弥散越不自由,表示组织损伤程度越严重,DWI信号增高,且ADC值的降低与脑组织水肿时间几乎同步[6-7],因此DWI是早期诊断急性缺血性脑卒中最敏感的方法。如果病灶弥散受限,ADC值则低,ADC图表现为低信号,可是在DWI上却表现为高信号,与ADC图刚好相反,为了和DWI一致,在DWI成像时,做出一个指数ADC图(eADC图),弥散受限在eADC图上与DWI一样表现为高信号。根据ADC=(InSI低/SI高)/(b高-b低)及eADC=Sb高/Sb低可知,b值越大,ADC值越低,从而eADC值越高,故ADC值与eADC值呈相反,ADC值降低时,eADC值也相应地升高。本研究中,b=2000s/mm2时患侧、健侧的ADC值及eADC值均低于b=1000s/mm2时的ADC值及eADC值,差异均有统计学意义(P<0.05),提示不同b值的ADC值均可反映相同病理生理过程,且DWI成像技术中选择高b值对脑组织中水分子的扩散运动越敏感,与已往研究结果[8-10]基本一致。但ADC值受到多种因素的影响,与组织特性、MR机型及b值的选择等有关,其中b值是弥散敏感因子,是DWI成像的重要参数。根据DWI成像的原理,b值的大小代表着在T2WI序列基础上加入“运动敏感梯度”脉冲的程度,b值越大,这个脉冲的强度越大,水分子弥散的情况对图像的影响越大,图像中弥散的对比信息就会越多,DWI的敏感性越高,但高b值会降低图像的信噪比,反之b值越小,图像中反映水分子弥散的信号对比就越少,病灶检测的敏感性就越低,因此临床中选择合适的b值至关重要。本研究38例病例中,病灶在b=2000s/mm2时ADC值及eADC值均低于b=1000s/mm2时,病灶在DWI上的信号更高,边界显示更清晰,提示在1.5T磁共振机型的DWI成像技术中,选择b=2000s/mm2更容易提高急性缺血性脑卒中病灶检测的敏感性。

急性缺血性脑卒中临床上主要选择静脉溶栓治疗,如何评价治疗效果至关重要。NIHSS作为国际上使用较多的卒中量表,能较好地评价急性脑卒中患者神经功能损伤的严重程度,已被Prasad K等[11]证实具有较好的可靠性及实用性。 本研究主要应用磁共振弥散加权成像ADC值及eADC值的变化,结合临床NIHSS评分,使影像学检查作为急性缺血性脑卒中个性化治疗的重要依据。分析本组急性缺血性脑卒中患者资料,通过表3及相关分析散点图可见,NIHSS评分与ADC值呈负相关,与eADC值呈正相关,b值与NIHSS的相关性不大。无论b=1000s/mm2或是b=2000s/mm2时,治疗前、后的ADC值越高,eADC值越低,NIHSS评分就越低,临床疗效越显著,差异有统计学意义(P<0.05)。本研究通过分析部分患者治疗前后不同b值DWI的ADC值及eADC值,发现患者治疗后NIHSS评分降低者,ADC值均增高,eADC值均降低,个别患者NIHSS评分无改变,ADC值亦增高,eADC值降低,说明可通过ADC值及eADC值可评价临床疗效,与谢鹏等[12]、姜亮等[13]的研究结果一致。因此,在日常工作中,对急性缺血性脑卒中患者临床疗效的评价,可以通过治疗前后磁共振弥散加权成像序列ADC值及eADC值的变化做出准确判断。

本研究发现,在1.5T磁共振设备上选择b=2000s/mm2检查既可提高对急性缺血性脑卒中病灶检测的敏感性、准确性及特异性,同时也可根据治疗前后ADC值、eADC值的变化对临床个体化治疗提出客观依据。但由于磁共振检查对患者个体要求相对较高,部分患者由于对磁共振检查的耐受性或经济状况等原因,未能同时在治疗前及治疗后第1天、第3天均行磁共振检查,所选择的样本量较少,再者由于大部分患者配合不佳,在行MRA检查时图像伪影较多,导致在MRA图上无法精准测量病灶区供血动脉管径,未能将治疗前后血管再通情况列入研究,这也是本研究的不足及遗憾之处。