岐黄针疗法治疗颈椎病颈痛的疗效观察

闫兵,许能贵,唐纯志,陈振虎,于海波,缑燕华,杨卓欣

(1.广州中医药大学第四临床医学院,广东深圳 518033;2.广州中医药大学针推康复学院,广东广州 510006;3.广州中医药大学第一附属医院,广东广州 510405)

颈椎病又称颈椎综合征,是一种以退行性病理改变为基础的疾患,主要由颈椎长期劳损、骨质增生,或椎间盘脱出、韧带增厚,致使颈椎脊髓、神经根或椎动脉受压,出现一系列功能障碍的临床综合征[1]。随着互联网时代的到来,人们生活方式的改变,以及预防保健意识的不足,颈椎病的发病率逐年增高[2]。颈椎病颈痛是最常见的临床症状,尤其在颈型和神经根型颈椎病中最为多见[3]。研究[4]显示,针刺治疗颈椎病颈痛疗效显著,但均需较长时间的联合治疗,且选穴复杂多样,行针手法及留针不统一。岐黄针疗法是由陈振虎教授以经筋理论为指导思想,通过灵活运用《黄帝内经》“五刺法”而创立的疗法[5]。临床发现,岐黄针疗法治疗颈椎病颈痛,具有较好的远近期疗效,但缺乏循证证据支持。本研究采用岐黄针疗法治疗颈椎病颈痛,取得显著疗效,现将研究结果报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象及分组

选取2019年3月至2020年1月深圳市中医院针灸科门诊收治的64例明确诊断为颈椎病颈痛的患者为研究对象。按随机数字表将患者随机分为岐黄针组和常规针刺组,每组各32例。本研究获医院伦理委员会审议通过。

1.2 诊断标准

西医诊断标准参照《临床诊疗指:疼痛学分册》[6]中符合颈型颈椎病或神经根型颈椎病的诊断标准。中医辨证标准参照《中医病证诊断疗效标准》[7]186中颈椎病的诊断标准。

1.3 纳入标准

①符合上述中西医诊断标准;②以颈痛为主要临床表现;③年龄在18~60岁之间;④自愿参加本研究并签署知情同意书的患者。

1.4 排除标准

①不符合纳入标准的患者;②患有颈部外伤、骨折或手术史,或系统性骨关节病的患者;③有神经功能缺损(如肌无力或神经系统检查异常)或先天脊椎异常的患者;④凝血功能障碍或瘢痕体质的患者;⑤妊娠或哺乳期以及有生育意向的育龄期妇女;⑥精神类疾病的患者;⑦伴有严重心、脑、肾等重大内科疾病或肿瘤的患者;⑧服用止痛或激素类药物的患者;⑨受不可控外在因素未按时复诊的患者[8]。

1.5 治疗方法

1.5.1 岐黄针组

给予岐黄针疗法治疗。“岐黄针”为广州中医药大学第一附属医院陈振虎教授研发的新型临床实用型一次性针具(专利号:ZL201720134057.X,医疗器械证准证号:20202200072)[9]。岐黄针疗法的方案:(1)穴位选择:颈夹脊(C4,C6)、天牖、肩井、天宗、厥阴俞(均为患侧穴位)。(2)体位选择:根据取穴选取俯卧位或侧卧位。(3)针刺手法:根据局部软组织厚度选用45 mm或55 mm的岐黄针,做好穴位定位标记后,严格消毒术者双手及治疗局部皮肤,押手的拇指和食指置于进针部位两侧,刺手持针快速垂直刺入皮下,采用《内经》中输刺手法,深达至骨,针尖到达骨膜时,患者自觉进针部位酸胀后轻摇针柄;退至浅层后再沿人体纵轴上下以30°行合谷刺法,得气后出针,并用消毒干棉球按压针孔1~2 min。第1次:颈夹脊(C4、C6);第2次:肩井、天牖;第3次:天宗、厥阴俞。可以根据患者的实际情况酌情增减,一般每次治疗不超过3个穴位,每周治疗3次(第1次与第2次间隔2 d、第2次与第3次间隔4 d),治疗3次为1个疗程。

1.5.2 常规针刺组

给予常规针刺疗法治疗。参照普通高等教育“十二五”国家规划教材《针灸学》[10]中颈椎病的治疗方案拟定。(1)穴位选择:①主穴:外劳宫、天柱和阿是穴;②配穴:督脉、太阳经证配昆仑和后溪;少阳经证配外关和肩井;背痛配天宗,肩痛配肩髃。(2)体位选择:根据取穴选取侧卧位或俯卧位。(3)针刺手法:常规消毒后,根据穴位选取位置及软组织厚度分别选用规格为0.25 mm×40 mm或0.30 mm×75 mm的一次性华佗牌针灸针(批号:20162270588),直刺上述穴位,出现针感后,留针25 min,每5 min行提插或捻转手法1次。每周3次,治疗3次为1个疗程。

1.6 观察指标

观察2组患者治疗前、治疗1周后和治疗后3个月随访时,Northwick Park颈痛量表(NPQ)[11]以及Mc Gill疼痛量表(MPQ)[12]评分的变化情况。

1.6.1 Northwick Park颈痛量表(NPQ)

NPQ量表从疼痛程度及持续时间、夜间针刺或麻木感、疼痛对睡眠、社交活动的影响、搬抬重物、读书/看电视、工作/做家务和驾驶汽车9个方面评价患者的疼痛和功能状态。该量表评分与病情呈正相关。

1.6.2 Mc Gill疼痛量表(MPQ)

MPQ量表适合颈椎病颈痛患者疼痛程度的测量和评价,由疼痛分级指数(PRI),视觉疼痛模拟评分(VAS)和现时疼痛强度(PPI)组成,总分=PRI+VAS+PPI。此量表适合颈椎病颈痛患者疼痛程度的测量和评价,对患者治疗前后的疼痛程度、性质、分布及疼痛的感情色彩描述等进行评估和记录。

1.7 疗效判定标准

参照《中医病证诊断疗效标准》[7]189-190及NPQ量表评分进行疗效的评定。有效:颈痛消失或明显减轻,功能基本恢复正常,且治疗后NPQ得分比治疗前下降大于20%;无效:颈痛改善不明显,且治疗后NPQ得分较前无变化或下降小于20%。

1.8 统计方法

采用SPSS 25.0统计软件进行数据的统计分析。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组内比较采用配对t检验或Wilcoxon符号秩和检验,组间比较采用独立样本t检验;计数资料采用率或构成比表示,组间比较采用卡方检验;等级资料组间比较采用Ridit分析。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者基线资料比较

岐黄针组32例患者中,男14例,女18例;年龄18~49岁,平均(33.45±9.41)岁;病程4~40个月,平均(17.93±11.12)个月。常规针刺组32例患者中,男11例,女21例;年龄18~48岁,平均(33.73±10.19)岁;病程2~36个月,平均(16.79±10.85)个月。2组患者的性别、年龄、病程等一般情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05),表明2组患者的基线特征基本一致,具有可比性。

2.2 2组患者失访情况比较

研究过程中,岐黄针组失访1例,常规针刺组失访2例,均因受疫情影响而脱落。最终岐黄针组31例、常规针刺组30例纳入疗效统计。

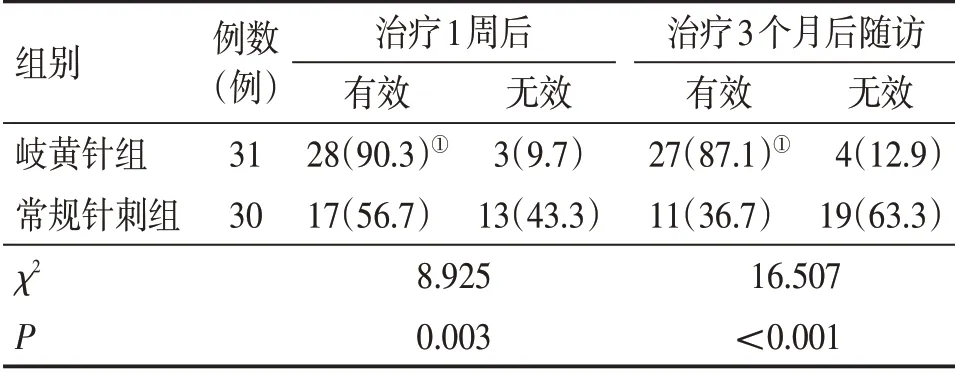

2.3 2组患者临床疗效比较

表1结果显示:治疗1周后,岐黄针组有效率为90.3%(28/31),常规针刺组为56.7%(17/30),岐黄针组的近期疗效显著优于常规针刺组(P<0.05);治疗3个月后随访,岐黄针组有效率为87.1%(27/31),常规针刺组为36.7%(11/30),岐黄针组远期疗效显著优于常规针刺组(P<0.05)。

表1 2组颈椎病颈痛患者临床疗效比较Table 1 Comparison of the clinicalcurative effect for the two groups of patients with neck pain caused by cervicalspondylosis [例(%)]

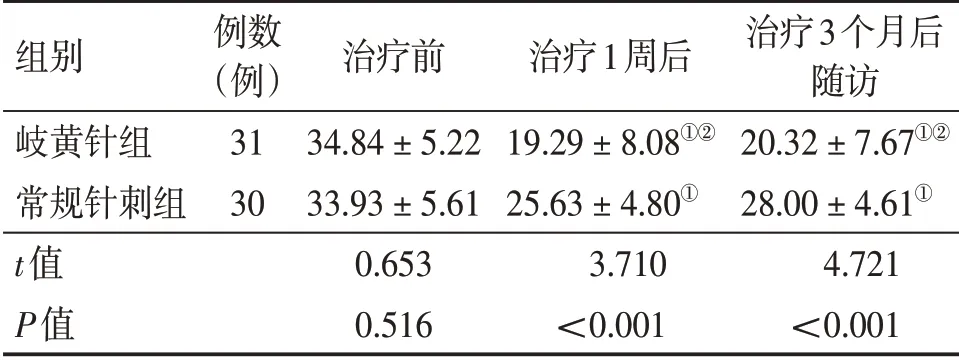

2.4 2组患者治疗前后NPQ评分比较

表2结果显示:治疗前,2组患者NPQ评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1周后及治疗3个月后随访,2组患者的NPQ评分均明显改善,与同组治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05),且岐黄针组在改善NPQ评分方面明显优于常规针刺组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 2组颈椎病颈痛患者治疗前后NPQ评分比较Table 2 Comparison of NPQ scores for the two groups of patients with neck pain caused by cervicalspondylosis before and after treatment (±s,分)

表2 2组颈椎病颈痛患者治疗前后NPQ评分比较Table 2 Comparison of NPQ scores for the two groups of patients with neck pain caused by cervicalspondylosis before and after treatment (±s,分)

①P<0.05,与同组治疗前比较;②P<0.05,与同期常规针刺组比较

组别岐黄针组常规针刺组t值P值例数(例)31 30治疗前34.84±5.22 33.93±5.61 0.653 0.516治疗1周后19.29±8.08①②25.63±4.80①3.710<0.001治疗3个月后随访20.32±7.67①②28.00±4.61①4.721<0.001

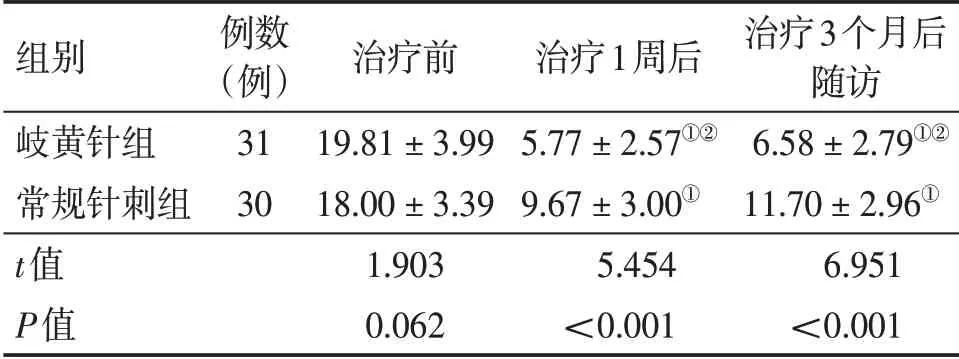

2.5 2组患者治疗前后MPQ评分比较

表3结果显示:治疗前,2组患者MPQ评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1周后及治疗3个月后随访,2组患者的MPQ评分均明显改善,与同组治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05),且岐黄针组在改善MPQ评分方面明显优于常规针刺组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 2组颈椎病颈痛患者治疗前后MPQ评分比较Table 3 Comparison of MPQ scores for the two groups of patients with neck pain caused by cervicalspondylosis before and after treatment (±s,分)

表3 2组颈椎病颈痛患者治疗前后MPQ评分比较Table 3 Comparison of MPQ scores for the two groups of patients with neck pain caused by cervicalspondylosis before and after treatment (±s,分)

①P<0.05,与同组治疗前比较;②P<0.05,与同期常规针刺组比较

组别岐黄针组常规针刺组t值P值例数(例)31 30治疗前19.81±3.99 18.00±3.39 1.903 0.062治疗1周后5.77±2.57①②9.67±3.00①5.454<0.001治疗3个月后随访6.58±2.79①②11.70±2.96①6.951<0.001

2.6 2组患者的不良反应情况比较

治疗过程中,常规针刺组出现2例晕针,及时给予对症处理后,患者症状均缓解,并未影响治疗的进行。岐黄针组患者治疗期间未出现明显不良反应。2组患者的不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

颈椎病颈痛属于中医“项痹”的范畴。《素问·痹论》曰:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。”《灵枢·百病始生》曰:“风雨寒热,不得虚邪,不能独伤人。”揭示其病因为本虚而标实。《素问·痿论》曰:“宗筋主束骨而利机关也。”说明邪气客于经络,损伤经筋时,易出现结筋病灶,形成横络卡压,肌肉拘急痉挛,经脉气血不通,颈部经筋不通则痛;肌肉拘急痉挛日久,经脉气血不濡,则气血亏虚,不荣则痛。《灵枢·九针》言:“欲以微针通其经脉,调其血气,营其逆顺出入之会。”《灵枢·本脏篇》又言:“是故血和则经脉流行,营复阴阳,筋骨劲强,关节清利矣。”说明针刺可疏通经脉,畅行气血以濡养人体的四肢百骸,五官九窍。而本研究采用的岐黄针疗法参照《灵枢·官针》提到的“五刺法”[13],其中:合谷刺,是将针刺入分肉之间,后退至浅层再向其左右斜刺,分肉与脾相应,故能疏泄肌肉间的邪气以疗肌痹;输刺,是将针直刺至骨,与肾相应,直达病所引邪外出以治骨痹。故治疗时,需考虑患者颈、肩部的疼痛程度、经筋走形,采用合谷刺法与输刺法,松解筋肉、关节结聚部位的腧穴[5],进而调理诸筋,振奋阳气,疏通气血,以达“舒筋通络,蠲痹止痛”的功效。

岐黄针法利用现代材料和工艺,兼收古代九针中的毫针、圆针、圆利针及大针的优点,针尖呈卵圆形,圆而且利,具有易得气,针体硬度高,针感传导佳,易达“气至病所”之效。临床运用中立足于经络理论及《内经》五刺法,具有微痛或无痛、取穴少、不留针、疗效好、安全、简便等特点[9]。岐黄针疗法是以经筋理论为指导思想,参照《黄帝内经》中“合谷刺”和“输刺”的刺法,结合《金针赋》“青龙摆尾”等手法,刺激十二经筋在关节、骨骼部附着点周围的腧穴,以治疗痹证[14]。相对于常规针刺,岐黄针的针具新颖、治疗取穴少而精,针刺手法轻而巧,针刺操作时间短、无需留针、无需麻醉、震颤感,镇痛效果更佳、安全性更高,疗效更突出[15-16]。

本研究结果显示,治疗1周后,岐黄针组有效率为90.3%(28/31),常规针刺组为56.7%(17/30),岐黄针组的近期疗效显著优于常规针刺组(P<0.05);治疗3个月后随访时,岐黄针组有效率为87.1%(27/31),常规针刺组为36.7%(11/30),岐黄针组远期疗效显著优于常规针刺组(P<0.05)。治疗1周后及治疗3个月后随访,2组患者的NPQ评分、MPQ评分均明显改善,与同组治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05),且岐黄针组在改善NPQ评分、MPQ评分方面明显优于常规针刺组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗过程中,常规针刺组出现2例晕针,岐黄针组未出现明显不良反应。2组患者的不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究结果表明,岐黄针疗法缓解颈痛的临床疗效更为持久。

综上所述,岐黄针疗法治疗颈椎病颈痛具有很好的近期和远期疗效,且岐黄针疗法选穴少且精、见效快且持久、操作简单且安全性高,是一种较好的治疗方案,值得临床推广应用。由于本研究为单中心研究,样本量较少,后期尚需进一步开展多中心、大样本的随机对照试验,以期为岐黄针疗法治疗颈椎病颈痛提供更好的临床依据。