在探究中完善地理实验

——以“热力环流”实验教学为例

文_蔡叶斌

地理实验是近几年逐渐兴起的地理教学探究方法。实验探究能有效地提升学生的地理实践力和综合思维能力。然而,其目前仍处于起步阶段,在实验器具、实验步骤、实验报告等方面均存在一定的空白急需填补。

对学生而言,地理实验与其他学科实验最大的区别在于其具有开放性和探索性,由于没有相对标准的操作规范,在观察地理现象的过程中就需要不断实践和探究,以逐步改进实验,获得更严谨和全面的实验结论。

第一次实验

热力环流是高中地理必修一中重要的知识,由于其形成与发展是一个动态的过程,人教版课本中以文字形式进行阐述给学生带来了一定的理解难度,文字内容大致如下:当地面受热情况均匀时,空气没有上升和下降运动;如果A 地受热多,B、C 两地受热少,则A 地近地面空气就会膨胀上升,到上空聚集起来,B、C 两地的空气就会冷却、收缩,并下沉;在近地面,A 地空气上升后向外流出,形成低气压,B、C 两地因有下沉气流,形成高气压,于是近地面的空气又从B、C 两地流回A 地,从而形成了热力环流。

此外,人教版课本前置了一次地理实验,旨在帮助学生理解热力环流现象发生的过程,其道具简单、操作方便,但是过程中发现量化评价方面存在一定的欠缺。为此,在课堂教学过程中,笔者设计了一次开放性的热力环流实验以帮助学生更深刻地理解热力环流,且在实验过程中通过启发与升华帮助学生改进实验过程,取得了良好的教学效果。

实验原理:在特制U 型管液体中滴入墨水,模拟地面冷热不均的现象,使其运动可视化,以观察和量化热力环流发生、发展的过程。

实验器具:特制U 型管、铁架台、酒精灯、红蓝墨水、打火机。

实验步骤:第一,架好U 型管,往其中加水至离管口约1 厘米处;第二,用酒精灯加热U 型管一侧,并在两侧分别用滴管加入红、蓝墨水;第三,观察两侧液体流向。

从我国海南省三亚市到南海的曾母暗沙距离大约为2000千米,我们海军的大型舰艇平均航速在30节(每小时55.56千米)左右,那么可以估算出从三亚到曾母暗沙,军舰需要航行将近40个小时。而“鲲龙”AG-600以最大巡航速度500千米/小时抵达曾母暗沙仅需4小时,并且还可以在该地盘旋数小时。在遇到诸如海盗劫持或者恐怖袭击时,使用“鲲龙”AG-600可以在最短时间内,直接将人员、物资等投送到事发海面。

在完成实验后,笔者设计了若干探究问题引导学生进行思辨。

问题1:按照所观察的实验现象绘制环流运动方向示意图,并标注冷热源。(所指向的地理核心素养:地理实践力水平1—观察。)

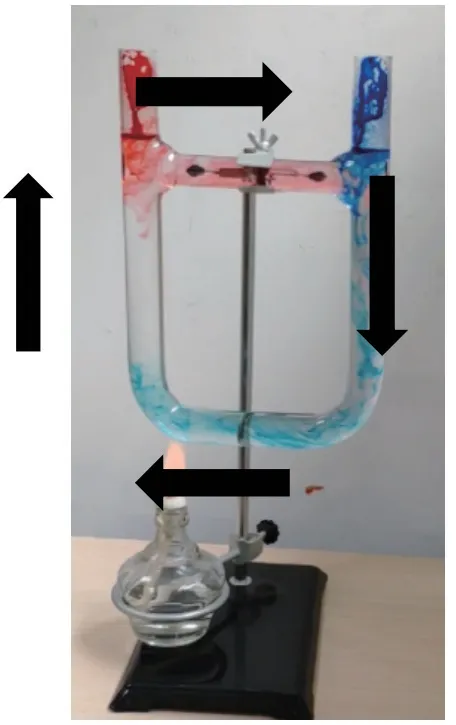

答案预设:酒精灯为实验中的热源,热源处水流上升,另一侧可观察到水流下沉,形成一个顺时针的循环(见图1)。

图1 第一次实验过程及水流运动方向示意

问题2:计算蓝色墨水(或红色墨水)完成一次热力循环所用的时间。(所指向的地理核心素养:地理实践力水平2—获取信息。)

答案预设:本次试验蓝墨水完成一次循环的时间约为41 秒。

问题3:根据所学热力环流知识,小组合作探究如何提升本次试验的速率。(所指向的地理核心素养:地理实践力水平3—合作设计。)

通过热力环流的相关学习,学生已经掌握热力环流形成的首要条件是冷热不均,进一步产生了垂直方向上的空气运动和水平气压梯度力,而要加强动态热力环流的速率,可以从根源即冷热不均现象入手,加大冷热不均的差异。

学生A:我认为可以在热源一侧放热置酒精喷灯取代原有的酒精灯,这样热源温度更高,热力环流速度也会越快。

学生B:或者在另一侧放置冰块,也可以加大温差。

第二次实验

实验器具:特制U 型管、铁架台、酒精灯、冰块、红蓝墨水、打火机。

实验步骤:第一,架好U 型管,往其中加水至离管口约1 厘米处;第二,用酒精灯加热U 型管一侧,在另一侧放入冰块并在两侧分别用滴管加入红、蓝墨水;第三,观察两侧液体流向,验证热力环流。

在该实验过程中,笔者重点让学生观察实验现象并进行计时对比,分析其发生速率的变化。(所指向的地理综合思维:地理实践力水平3—调查与反思。)

答案预设:本次试验蓝墨水完成一次循环的时间约为40 秒。

本次实验结束后,实验结论引起了许多学生的争论。

学生C:扣除计时的误差,两次试验完成一次循环所用的时间差不多,差异没有我们想象中的那么大。

第二次实验没有取得令学生满意的结果,笔者认为这恰恰是地理实验的魅力所在,由于其没有标准的步骤,因而给了学生探究和想象的空间,帮助学生深入分析热力环流,让学生得到启发。这种真实情景在地理教学过程中是难能可贵的。实验结束后,学生也对本次失败发起了讨论。

学生D:我认为冷热源的差异不大,因为酒精灯升温明显但是冰块降温作用不明显,所以导致两次试验差异不大。

学生E:将U 型管一侧埋入冰块中效果会不会更明显?

学生F:红、蓝墨水是在酒精灯加热U 型管一段时间后加入,两次实验加入墨水的时间可能存在差异,是导致实验失败的重要原因。

笔者在课程的最后,还向学生抛出了一个新的问题。

问题4:你认为两次实验在验证热力环流方面有何瑕疵?

问题进一步引发了学生之间的热烈讨论,学生提出了较多的见解。

学生G:实验是通过在上方将红、蓝墨水注入U 型管以观察水流循环的,在加热开始时没有有效的观察手段,其实可以在实验前使用特制的、不溶于水的颜料放入U 型管底部,以便加热后第一时间观察水流运动状况。

学生H:水流在U 型管的限制下只能进行上下运动而基本无法进行左右运动,而在现实生活中的空气一旦受热或遇冷会膨胀及收缩,其方向是向四面八方的。

学生I:相比于U 型管观察的“热力环流”,真实情景下的运动形式和特征更加复杂。

虽然课程所设计的实验已经结束,但是留给学生思考的内容非常多。该实验在课本实验的基础上,通过定量的形式强化了热力环流的过程,在一定程度上解决了原有空气运动难以观察的弊端,在实验过程中还可以通过控制冷热不均的差异来观察热力环流的速率,以验证冷热不均对水平气压梯度力和风力大小的影响。

热力环流是由于冷热不均而产生的空气流动而不是水的运动,因此本次实验运用水来模拟空气运动虽相似,但仍存在诸多不足。课后,学生依据课堂提出的实验缺陷自行设计了改进实验。

总之,笔者认为通过地理实验带动学生思维水平和思辨能力的升华,在“观察—质疑—解决”的过程中培养学生的核心素养,同时带动学生设计验证热力环流的多种实验,十分有意义。