山西交城磁窑村窑址调查报告

□ 孟耀虎

磁窑村窑址早年被发现,这里即为陶瓷研究者所知的交城窑。上世纪七十年代末中国陶瓷史编写组调查时发现该处窑址,调查结果并没有报告发表,1982 年版的《中国陶瓷史》仅在唐代部分对交城窑花釉腰鼓有简要的阐述[1]。之后,一直没有更多的资料见诸报道,给研究者展现的是迷雾一般的面貌。近年来,磁窑村古文化村落申报成功,磁窑遗址引起文化公司与村委会的重视,在农村建设时采集到不少窑址标本,使得我们对这处窑场的烧造时间和品种较前有一个更为全面的认识。由于历史等原因,今天我们所看到的窑址破坏严重,只能从所掌握的资料中着手探讨。结合本人多次调查和村委会采集资料,在此对该窑场烧造面貌尽可能作一个系统梳理。

交城磁窑村窑址分布图

磁窑村位于交城城北3.5 千米一带,村的右侧有磁窑河流经。磁窑河呈西北-东南向,窑址即分布于磁窑河两侧,目前为山西省级重点文物保护单位(1996 年山西省政府公布)。以往认知的交城窑位于西北部的马莲坡,距村1.5 千米,是堆积比较丰富、面积比较大的一处地点。磁窑河右侧的偏泉一带,也有堆积发现,但目前所见范围较小,可能其山脚下的公路修建时破坏了不少。旧村内的堆积面积不甚清楚,除了化妆白瓷、黑瓷等以外,发现烧造低温三彩类器物。三处地点都是以北宋时期的堆积为主,磁窑村旧村内发现有金代遗存。旧村的中部神堂沟一带,尚可看到清代中期以后烧造瓷器的窑炉和堆积。

早期磁窑村以烧造化妆白瓷、黑瓷为主,也烧低温釉器物和青黄釉瓷。装饰手法有画花、刻划、戳压、印花等。从历次调查中感觉到一个现象,磁窑村窑址的堆积并非原生堆积,经过整地运动或其它不明原因的扰动。

北宋遗物

白瓷:

A 画花白瓷:在所采集画花器物标本中,以化妆白瓷为主。可以辨认出有碗、盘、盆、罐、腰鼓等。釉水玻璃质感较强,多数有细碎开片,器外施釉都不到底。画花为赭色或褐黄色,并有一些自己的风格。胎色以黄白胎为主,少量因气氛原因呈灰色或灰黄色。

标本C1:盘,圆唇,敞口,弧腹,平底略凹,宽圈足。内底有三支钉痕。腹部画三枝草叶纹,呈品字形布局;草叶纹的内侧边缘又有点饰形成弧边;这可能是其有别于其它窑场画花的独特之处。釉水泛灰,器外施釉及腹下。胎质致密呈灰色(图一)。

图一 白瓷画花盘

图二 白瓷画花盘

图三(1) 白瓷画花盘

图三(2) 白瓷画花盘底部

图四 白瓷画花盘

图五 白瓷画花盘

图六 白瓷画花盘

图七 白瓷画花盘

图八 白瓷画花盆(?)

图九(1) 白瓷画花罐

图九(2) 白瓷画花罐内侧

图一〇 白瓷画花钵

标本C2:盘,圆唇,敞口,弧腹,平底,底心略凹,宽圈足。内底三支钉痕。腹部画三枝变异草叶纹。这样的绘画手法和赭色的发色与介休洪山遗物几近一致。釉水略泛黄,器外施釉不及底。胎质有疏松感,呈黄白色(图二)。

标本C3:盘,圆唇,敞口,弧腹,平底,宽圈足。内底三支钉痕。主题花纹画花叶纹,成品字形布局,其间画三组变异草叶纹填饰于腹部。这样的草叶纹主题,也有别于其它窑场画花的表现手法。釉水泛灰,局部有开片。胎呈灰色(图三)。

标本C4:盘,圆唇,敞口,弧腹,平底略下凹,宽圈足。内底三支钉痕。腹底部画对称的草叶纹;草叶以左右两片组成一组。绘画手法较具特色。釉水泛灰,有开片。胎表砖红色,胎骨呈灰色(图四)。

标本C5:盘,圆唇,敞口,弧腹,平底,宽圈足。内底三支钉痕。腹底画草叶纹,图案满布器内。釉水泛灰,有不规则开片。胎质灰色。器外腹、底有大面积落灰现象(图五)。

标本C6:盘,圆唇,葵口,弧腹,平底,宽圈足。内底三支钉痕。腹部画三角形变异草叶纹,间隔以平行线组成的条状纹。釉水泛灰,有开片。胎体呈灰色(图六)。

标本C7:盘,圆唇,葵口,弧腹,平底,宽圈足。内底三支钉痕。腹部画三角形变异草叶纹,底部画团菊纹。釉水泛黄,局部有开片。黄白胎(图七)。

标本C8:盘或盆类底部。装饰手法独特,以叶片与大量点饰组成图案。釉水泛灰,有开片。灰黄胎(图八)。

标本C9:罐:圆唇,深腹。腹部绘折枝花草。唇缘抹去釉水。内壁唇沿下侧施透明釉,呈赭褐色。聚釉处有开片。黄白胎(图九)。

标本C10:钵,圆唇口,内外施釉。唇下部简绘草叶纹。唇边抹去釉水。釉水泛黄,有开片。黄白胎(图一〇)。

标本C11:钵,斜唇口,深腹。器外绘变异草叶纹。器内不施釉。釉水泛黄,有开片。黄白胎(图一一)。

标本C12:盆,仅存盆的底部。胎体略厚重。内底画草叶纹,浓淡不一,可以看到运笔的痕迹,这样的表达手法独特,是金代黑画花运笔手法的早期形式。白釉泛黄。黄白胎(图一二)。

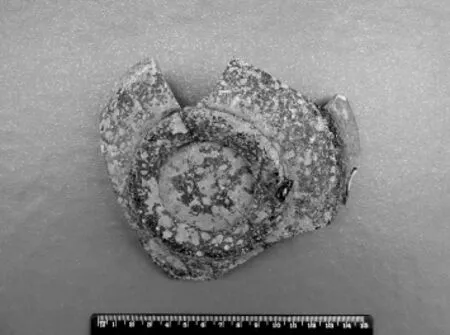

标本C13:腰鼓,中空束腰,两侧为筒状喇叭形。外壁白色化妆土上画不规则圈、斑彩绘,施透明釉。釉水泛黄,玻璃质感强并有开片。内壁施黑釉。黄白胎。从仅见的一片可能为口部的标本计算,其端口直径可能在20 厘米以上。长度不明(图一三)。

图一一 白瓷画花钵

图一二 白瓷画花盆

图一三(1) 白瓷腰鼓

图一三(2) 白瓷腰鼓内侧

图一四 白瓷双耳罐

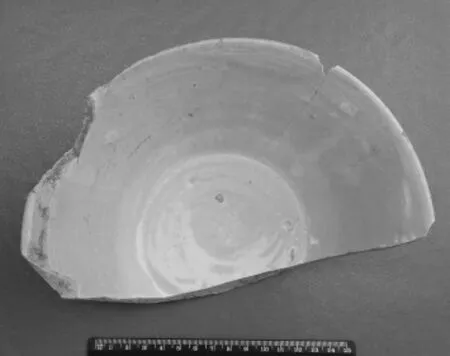

图一五(1) 白瓷刻划花碗

图一五(2) 白瓷刻划花碗底部

图一六 白瓷刻划花碗

标本C14:双耳罐,直口,溜肩,深腹,颈肩部设附耳。肩腹部画变异叶纹,简单草率。外壁施釉至腹下,釉水泛灰;内壁施薄釉,呈酱色。胎色泛灰(图一四)。

B 刻划花白瓷:以化妆白瓷为主,未见细白瓷。所见器形有碗、盘、盆等,釉水泛黄或泛灰;多有开片。胎色多黄白色,也有灰色或灰黄色。

标本C15:碗,内底有支钉痕,线刻团花,花瓣内刻划与花瓣相逆向的短线组成的条带,使花纹的表现更加细腻。宽圈足。釉水泛灰。灰色胎体(图一五)。

标本C16:碗,翻沿,弧腹。沿面由排列短线、S、涡纹组成,腹部刻划卷草纹,腹底之间刻划界隔线,底部刻划花草纹。釉水泛灰,局部有开片。口沿外侧有聚釉现象,可以得知是覆烧。灰色胎(图一六)。

标本C17:盆,从宽足和略厚的胎体表现看,属于盆类器物。内底刻划鱼纹,外侧勾划草叶纹并以珍珠地装饰。黄白胎(图一七)。相类似标本见于《山西陶磁》51(标本标号)[2]。

图一七 白瓷珍珠地刻划鱼纹盆

标本C18:罐,内外挂白色化妆土,施透明釉。可见部分为颈、腹部分。腹部刻划花草并以珍珠地填饰主题纹以外部分。釉水细腻,有开片。黄白胎(图一八)。

标本C19:碗,弧腹,底略凹,圈足略宽。内底有三支钉痕。底心刻划团菊。釉水泛灰,釉面有裂隙。灰胎(图一九)。

标本C20:盘,尖唇,撇口,弧腹,平底下凹,底有三支钉痕,圈足略宽。底部刻划折枝花草纹三组,呈不规则排列。釉水泛灰。灰胎。器外落灰严重,大体可以确认为裸烧(图二〇)。

标本C21:1-2 碗,内底有支钉痕,圈足略宽。内底刻划团菊纹。单线花朵或在花瓣内填刻线纹。黄白胎或灰胎(图二一)。

标本C22:碗,圆唇,敞口,弧腹。腹部主题纹饰刻划钱纹,双圈缘边,菱形方孔内刻划折枝菊花;主题纹饰以外填刻草叶纹。底部也有刻划纹饰。整个器物内部满布刻划纹饰。釉水至圈足,泛黄。外壁口沿处有聚釉,可以确认为覆烧。黄白胎(图二二)。

标本C23:碗,尖唇,撇口,弧腹。外壁刻仰菊纹,釉面有火燎痕。灰胎(图二三)。

图一八 白瓷珍珠地划花罐

图一九 白瓷刻划花碗

图二〇(1) 白瓷刻划花盘

标本C24:盘,圆唇,撇口,弧腹,平底下凹,底有支钉痕,宽圈足。腹部刻划上下单线边栏,中间刻连续草叶纹;底部刻划似山石草木。釉水泛黄,有开片。外壁施釉不及底,唇口下部有聚釉,可以确认为覆烧。黄白胎(图二四)。

标本C25:罐,方唇,筒状。腹部刻划花草纹主题,以珍珠地填饰主题纹饰以外部分。唇部抹去釉水,外缘可以看到聚釉现象。基本上可以推测为覆烧。外壁釉水泛黄;内壁施黑褐釉。黄白胎(图二五)。

C 素白瓷:所见标本皆化妆器物,有碗、盘、钵、罐、盒、执壶等器物。釉水多泛黄或泛灰。

标本C26:碗,圆唇,葵口,腹微弧,小平底,圈足。内壁有沥粉起线,底部有抹去釉水的涩圈。器外挂化妆土至腹下部,施釉至足部,可以明显区分透明釉在施化妆土和未施化妆土工艺背后的两种表现。釉水泛灰。灰胎(图二六)。

标本C27:1-2 碗,尖唇,花口,小平底。器外施釉不及底。内壁平整,外壁有修坯留下的凹弦痕。釉水泛黄或泛灰。黄白胎或灰胎(图二七)。

标本C28:1-3 盘,花口,斜腹,平底,有支钉痕,圈足。釉水泛黄或泛灰。胎色黄白或灰色(图二八)。

标本C29:罐,鼓腹瓜棱式,圈足略高。由于气氛原因,釉面灰白相杂。灰胎(图二九)。

图二〇(2) 白瓷刻划花盘底部

图二一 白瓷刻划花碗

图二二(1) 白瓷刻划花碗

图二二(2) 白瓷刻划花碗外侧

图二三 白瓷刻纹碗

图二四 白瓷刻划纹盘

图二五 白瓷刻划花罐

图二六 白瓷出筋碗

图二七 白瓷花口碗

图二八 白瓷花口盘

图二九 白瓷瓜棱罐

图三〇 白瓷执壶

图三一 白瓷瓜棱罐

图三二 白瓷罐

标本C30:1-2 执壶,仅存壶肩腹部分,短流置肩部。白瓷执壶鼓腹、矮体,与唐代短流执壶显然有不同特征。器外化妆土上施透明釉,器内直接在胎体上荡透明釉。釉水泛黄。黄白胎。同类执壶也见有茶末釉或黑釉器物(图三〇)。

标本C31:1-2 瓜棱罐,圆唇,口微撇,束颈,瓜棱鼓腹。唇口抹釉。釉水略泛黄,有开片。器内颈部以下不挂化妆土,施透明釉。黄白胎(图三一)。

标本C32:1-5 罐,圆唇鼓腹或圆唇、直口、束颈、鼓腹几种。器外化妆土上施透明釉,内侧口颈部以下仅施透明釉。由于气氛原因,釉水泛黄或泛灰,内壁有的呈灰或灰褐色。黄白胎或灰胎(图三二)。

图三三(1) 白瓷带流钵

图三三(2) 白瓷带流钵内侧

图三四 白瓷行炉

图三五 白瓷碗

图三六 白瓷碗

图三七 白瓷碗

图三八 白瓷碗

图三九 白瓷罐

标本C33:1-2 带流钵,圆唇,深腹。缘边下侧设短流。从特征看,属于深腹、圈足如钵类而安设了流的器物。这类器物在同时期的介休洪山北宋窑场也有大量烧造。釉水白净或泛黄(图三三)。

标本C34:行炉,板沿,杯腹。内侧无釉。这符合唐代以来行炉内侧不施釉的特性。以前有大型报告和文章都把此类炉描述为灯,显然有误。釉水白净。黄白胎(图三四)。

标本C35:碗,尖唇,折沿,斜腹微弧,小平底,底有三支钉痕,宽圈足。釉水细腻泛黄。黄白胎(图三五)。

标本C36:碗,葵口外侈,弧腹略深,平底,底有三支钉痕,宽圈足。釉水细腻润泽,口沿两侧聚釉;确认为覆烧。外壁不同的呈色,可以看到两层化妆土形成的效果。在同时的介休洪山,两次挂化妆土的现象普遍存在。黄白胎(图三六)。

标本C37:碗,尖唇,敞口,斜腹,平底,底有三支钉痕,宽圈足。釉水泛灰,有开片。外壁落灰严重。灰胎(图三七)。

图四〇 白瓷盒

图四一 白瓷钵

图四二 白瓷罐

标本C38:1-5 碗,器形小。尖或圆唇,撇口或敞口,内底多有三支钉痕,小平底,饼足或内凹。有的内底有凹压圈环。由于气氛原因形成釉水白净、泛灰或泛黄几种。黄白胎或灰胎(图三八)。

标本C39:罐,凸唇口,束颈,鼓腹。颈下部有凸棱线。釉水玻璃质感强,满布细碎开片。黄白胎(图三九)。

标本C40:盒,子口,可以知道配盖使用。上部陡直,中间有凸棱,下部内收。可能属于深腹的盒子。器表釉水玻璃质感强,有开片。内壁施黑釉。灰胎(图四〇)。

标本C41:钵,敛口,凸圆唇,深腹微鼓,圈足;唇部抹去釉水,内底有抹去釉水的涩圈。釉水泛黄,外壁有“泪痕”。黄白胎(图四一)。

图四三(1) 白瓷碗

图四三(2) 白瓷碗底部

图四四 黑釉执壶

图四五 黑釉执壶

图四六 黑釉罐

图四七(1) 黑釉杯

图四七(2) 黑釉杯内侧

图四八 黑釉盘

图四九(1) 缁素碗

图四九(2) 缁素碗内侧

图五〇 黑釉支具

图五一(1) 黑釉支具

图五一(2) 黑釉支具外侧

标本C42:罐,敛唇口,鼓腹。釉水细腻,泛黄,玻璃质感强。唇边抹去釉水。黄白胎(图四二)。

标本C43:1-3 碗,弧腹,平底,圈足。此类碗大小都有,特别之处是在胎上通体挂化妆土。小者两件,釉水细腻,釉面白色纯正,玻璃质感较强,开细碎裂纹。黄白胎(图四三)。

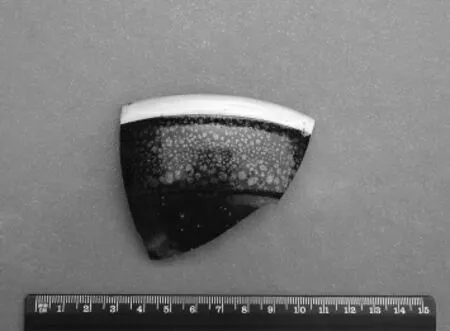

黑釉、茶末釉瓷器:

黑釉、茶末釉是瓷器当中制作比较简单的,尤其是黑釉。窑址所见器类较多,有支具、执壶、罐、碗、盘、杯、研钵、腰鼓、玩具等。多数器物釉水黑中泛紫,也有漆黑纯正的遗物。漆黑纯正的一类显然除烧成气氛原因外,在釉水的制作上是高标准的。

标本C44:执壶,仅存肩、颈部分。颈下部肩上部有凸棱线,凸棱线下设流;从器物特征观察,属于短流壶一类。釉水泛青褐;器内施薄釉。黄白胎(图四四)。

标本C45:执壶,仅存颈部。属于筒状直颈类执壶。颈部有鋬残留。方唇无釉。器外釉水泛青褐;内壁施薄釉,呈青褐色。黄白胎(图四五)。

标本C46:罐,方唇,外凸,直颈,深腹。颈肩部设双系。外壁釉水泛青褐;内壁颈部以下施薄釉,呈酱褐色。黄白胎(图四六)。

标本C47:1-2 杯,尖唇,直口,曲腹,平底,卧足。缘边里外为白边,是在器物施茶末釉后,再刮去缘边釉水,挂白色化妆土,施透明釉。同样的杯也有黑釉类器物,制作也是如此手法(是古代仿金银扣的手法)。茶末釉匀净,由于气氛原因有深浅不同的釉色表现。从其特征观察,可能为单匣正烧。与大量覆烧的碗、盘、钵类器物形成鲜明对比。黄白胎(图四七)。

图五二 黑釉碗

标本C48:盘,浅腹,底下凹,底有三支钉痕,宽圈足。挂白色化妆土(外壁至腹部),蘸黑釉;内外形成连续的五块半圆形黑斑,器内形成五角星的留白。器外落灰严重。灰胎(图四八)。

标本C49:1-2 碗,花口,腹部有压棱。器内挂白色化妆土,施透明釉。外壁施黑釉;从缘边黑釉覆压在“白釉”上的现象看,可以明确黑釉为后施。黑釉泛青褐;透明釉玻璃质感强,满布细碎开片。黄白胎(图四九)。

标本C50:支具,子口式唇边,器内呈锅底圆,外部有连续弧边三角形成的鋬,腹微弧,宽圈足。唇边刮釉,器外施釉不及底。胎体厚重是其特点。黑釉泛酱色或褐色。黄白胎(图五〇)。

标本C51:1-5 支具,唇边平齐刮釉,器内呈锅底圆,外壁俯视呈多角直边,在腹部直角处又斜削出三角面。胎体厚重,呈黄白色(图五一)。

标本C52:1-5 碗,大小不一。尖唇,弧腹。白色缘边,内外施黑釉。黑釉泛酱紫。黄白胎(图五二)。

标本C53:1-2 研钵,弧腹,凹底,圈足。内壁涩胎上刻篦划线,外壁施釉(不及底)。胎质略粗,杂大量沙粒。黑釉泛酱紫。黄白胎(图五三)。

标本C54:1-2 碗,大小不一。碗内底刮涩圈,外壁施全釉,足背刮釉涂白色化妆土或露胎。此类器物属于低档器物,但外壁施釉讲究,不明白其意图。黑釉泛紫。黄白胎(图五四)。

标本C55:带流罐,盘口,束颈,鼓腹,肩部设短流。内外施釉,釉水不匀净,泛酱色。灰色胎(图五五)。

标本C56:盒,器形略大。子口,直腹,腹下内收。与白瓷标本C40 属于一类。黑釉泛紫。黄白胎杂有大量黑色颗粒(图五六)。

标本C57:尊,尖唇,喇叭口,鼓腹。唇部设白边,内窄外宽。内外施黑釉。唇部透明釉细腻,玻璃质感较强。黑釉漆黑,发色纯正。黄白胎致密(图五七)。

图五三(1) 黑釉研钵

标本C58:1-2 玩具,手工捏塑。似马,背上有人,又似杂耍,头向马尾,倒附于马背。黑釉施至腹下、腿部。黄白胎(图五八)。

标本C59:罐,圆唇口,束颈,鼓腹。在器物素胎上用黑色釉水绘画图案,是比较特殊的一类装饰。在素胎上使用黑釉涂染绘画,在唐代耀州窑就已经出现,宋代并不多见。在交城窑遗物中还有盘子一类器物,也使用了黑釉涂画的装饰手法。黑釉淡薄,呈酱色。黄白胎(图五九)。

标本C60:1-8 腰鼓,细腰身,两侧喇叭状。外壁黑釉上涂染不规则乳浊青斑。外壁黑釉呈酱褐色或黑色,内壁薄釉呈酱褐色。灰胎或黄白胎(图六〇)。

图五三(2) 黑釉研钵外侧

图五四(1) 黑釉碗

图五四(2) 黑釉碗底部

图五五 黑釉带流罐

图五六 黑釉盒

图五七 黑釉尊

图五八 黑釉玩具

图五九 黑釉罐

图六〇(1) 黑釉花斑腰鼓

标本C61:腰鼓,细腰身,两侧喇叭状。腰部有凸棱。外壁黑釉上涂圆形乳浊青斑块,布局相对规矩。黑釉柔和,内壁黑釉泛酱色。灰胎(图六一)。

标本C62:罐,方唇,短颈,深鼓腹;颈肩部设双系。黑釉泛酱褐。器内颈部以下施薄釉,呈酱色。灰胎略粗(图六二)。

标本C63:罐,凸圆唇,束颈,鼓腹;颈腹部有凸棱线。唇部刮釉,属于配盖一类罐。器内外都挂白色化妆土。外壁黑釉泛酱色,内壁颈部以下呈酱色。灰胎略粗(图六三)。

标本C64:罐,小折沿,颈部上窄下阔,溜肩,设系。沿面刮釉。器物内外挂白色化妆土,釉面略匀净,泛酱色。胎体略粗,夹杂有大量沙粒,呈灰色(图六四)。

图六〇(2) 黑釉花斑腰鼓内侧

图六一 黑釉花斑腰鼓

图六二 黑釉罐

图六三 黑釉罐

图六四 黑釉罐

图六十五 黑釉灯盏

图六六 黑釉梅瓶

图六七 青釉碗

图六八 青釉碗

标本C65:1-2 灯盏,器形不大,芒口,平底,厚胎。茶末釉或黑釉。唐宋以来至清代民国一直烧造。是用来盛食油的灯具。外壁不施釉。黄白胎(图六五)。

标本C66:梅瓶,小口外撇,短颈,颈下部修坯时削出规矩的凸层面,圆肩,深腹。器形较规整。釉水细润,泛酱色(图六六)。

青釉器物:

青釉器物发现不多,见到有碗、灯盏之类。印花装饰仅见于碗类。

标本C67:1-4 碗,尖唇,撇口,弧腹,小平底,圈足。内底有涩圈,外壁施釉不及底。釉水泛姜黄。胎呈黄白色(图六七)。

标本C68:碗,印花。外壁粘连有同类青釉器物,大体可以确认为该窑场产品。该类印花碗、盘类器物,与同时期介休洪山窑产品一样,底部都带涩圈,属于低档产品。黄白胎(图六八)。

标本C69:灯盏,尖唇,平底。器物内壁荡釉,唇口及外壁不施釉。釉水呈淡黄色。黄白胎(图六九)。

窑具:

所见窑具有匣钵、三叉形支具、工字形支具、火照等。

标本C70:匣钵,漏斗形。缸胎。直壁部分施厚釉,漏斗部分素胎。施釉匣钵在越窑中是用于烧高等级瓷器的。这里的施釉匣钵并非单例,是否用于烧造如标本C47 杯之类的档次略高的器物,是极有可能的(图七〇)。

标本C71:火照,泥条环状。两端交叉成一可立面。生烧。黄白胎(图七一)。

标本C72:三叉形支具,三叉片状,叉端一侧有锥状凸起。支具两面不同的色表,可以看到气氛对其上、下的巨大影响(图七二)。

图六九 青釉灯盏

金代遗物

低温釉器物所见标本不多,多采集于老村中。见到有枕、盆、炉以及不辨器形的大件遗物。偏泉仅见一件。

标本C73:枕,素烧。方形。内外都挂白色化妆土。枕侧双栏边线内刻划花草纹饰,并以珍珠地填饰。黄白胎(图七三)。

标本C74:行炉,素烧。仅见杯体部分。腹部饰蝉纹凸起,似为模制成型。外壁挂白色化妆土。浅砖红胎(图七四)。

标本C75:枕,仅存侧墙。侧墙有竖向凹压棱线,外壁白色化妆土上施绿釉。绿釉泛铅色。砖红胎(图七五)。

图七〇 黑褐釉匣缽

图七一 火照

图七二(1) 三叉支具

图七二(2) 三叉支具背面

图七三 素烧枕

图七四 素烧行炉

图七五 绿釉枕

图七六(1) 素烧刻划花盆

图七六(2) 素烧刻划花盆外侧

图七七(1) 素烧建筑构件

图七七(2) 素烧建筑构件另一侧

图七八 素烧刻划花盆

图七九 素烧建筑构件

图八〇 素烧建筑构件

图八一 素烧瓶罐类

图八二(1) 白瓷碗

图八二(2) 白瓷碗外侧

图八三(1) 黑釉油滴盏

图八三(2) 黑釉油滴盏外侧

图八四(1) 黑釉梅瓶

图八四(2) 黑釉梅瓶内侧

标本C76:1-2 盆,折沿,斜腹,平底,圈足。挂白色化妆土(外壁不及底),腹、底有双线边栏,皆刻划花草。砖红胎(图七六)。

标本C77:采自偏泉窑址区。似建筑构件,凤首形。左右两半模印而粘合成器,瓷胎(图七七)。

标本C78:盆,平底,窄圈足。内底素胎上挂白色化妆土;划刻两层双线栏圈,其间刻填几何形图案。砖红陶胎(图七八)。

标本C79:鸱吻类(?)建筑琉璃类。模制,两块相合。瓷胎夹砂(图七九)。

标本C80:1-2 器形略大,不明用途,可能为建筑琉璃。模制和手工捏塑并用。素烧,挂白色化妆土,黄白色瓷胎(图八〇)。

标本C81:1-2 瓶或罐,浅红色陶胎上挂白色化妆土,划刻花草纹饰(图八一)。

高温釉器物:

标本C82:1-5 碗,尖唇,弧腹,圈足。内底有支钉痕,印花纹饰在白色化妆土下,花纹较模糊。碗式大小不一。釉色泛灰。灰白或灰胎。仅从外表观察,这些器物的烧造工艺与特征和介休金代遗物较为接近(图八二)。

标本C83:盏,尖唇,敞口,曲腹。缘边里外为白边,内宽外窄。黑釉呈不规则银色结晶,即所谓油滴釉,从外壁不同的呈色可以判断为二次施釉,这也是烧造油滴釉所必须的施釉要求。黄白胎(图八三)。

标本C84:1-5 梅瓶,尖唇,束颈,梯形小口,深腹。肩部有刮圈一周。釉水呈黑、酱、茶末色多种,和烧造气氛有关。灰胎、灰白或红胎(图八四)。这类梅瓶在怀仁、大同一带的金代窑址中常见。

标本C85:碗,器形略大。平底,底部绘画折枝牡丹;有四个支钉痕。矮圈足。釉水泛灰。灰胎(图八五)。

标本C86:盆,平底,宽圈足。内底划刻水波、花草,可以看到支钉痕迹。釉水泛黄。黄白胎(图八六)。

图八五(1) 白瓷画花碗

图八五(2) 白瓷画花碗底部

图八六 白瓷刻划花盆

图八七 刻划白瓷缽

图八八 清代窑炉

图八九 白瓷画花碗

图九〇 白瓷画花碗

图九一 白瓷画花碗

标本C87:直腹钵,尖唇,直腹。外壁刻仰菊纹。芒口,确认器物是配盖的。釉水酥松,釉面可以看到胎体上的黑色颗粒,是未施化妆土的细白胎薄胎遗物。此件标本是截止目前在该窑址采集到的唯一细白瓷标本。从胎釉的基本特征判断,极有可能是该窑场产品。其质量与同时期的介休洪山窑场比较,显然有较大距离,和介休金代遗物十分接近(图八七)。

清代窑炉、遗物

村中神堂沟一带在清代中期以后烧造陶瓷,裸露的窑炉和堆积尚可看到,从采集标本看,分黑、白两类。白瓷有画花、文字等装饰,都比较粗劣,不作详述(图八八~图九一)。

结 语

1982 年版《中国陶瓷史》记载:“山西交城是近年新发现的山西地区唐宋古窑址之一,在它的唐代遗址里也发现了不少黑釉斑点腰鼓标本,但与前两窑的略有不同;交城窑的腰鼓形体较小,胎较薄,斑点有明显的笔痕。交城窑腰鼓的发现,唐代花瓷腰鼓的产地又增添了一条新资料。”《山西陶磁》也把交城窑始烧年代定为唐代,在该书所附《山西陶磁的历史》一文中,对唐代腰鼓进行了描述,与82 版《中国陶瓷史》的描述基本一致;在“红釉与红斑磁器”、“青胎磁器”章节仅仅提到了交城窑有此类品种;在宋代章节“黄釉与紫釉陶磁”提到交城窑[3]。这些报道都十分重要,为我们提供了较早时期交城就烧造瓷器的这一历史事实。

交城窑早年的简要报道以后,有《交城窑制瓷工艺及衰落原因考》[4]一文发表,作者依据众人的腰鼓唐代说,确认“交城窑窑址的时代上限应定在唐代早期为宜,下限在金元之交”。鉴于以往报道的局限,致使我们不能窥交城窑之大概,成为遗憾。这便是在目前基本条件稍微成熟的前提下,作此报告的原因,希望能对古陶瓷研究者有所裨益。

从目前掌握的资料看,被认为是唐代烧造的花瓷腰鼓,没有其它可资对比的旁证资料。窑址所采集到的早年标本,多数遗物为北宋时期,没有一件可以确认为唐代的。因此,唐代说基本可以否定。

腰鼓在宋金时期十分盛行。河南开封繁塔的佛乐伎砖雕[宋·开宝七年(974 年)]、河南禹县白沙宋墓[宋·元符二年(1099 年)]的散乐壁画、金代砖雕墓中都可以看到大量的舞人所击之腰鼓。“宋代的湖广地区,腰鼓是十分的盛行”[5]。虽然我们并不能确认这些腰鼓的质地,但可以表明它在宋金时期是十分流行的。在广西永福县窑田岭区宋代窑场,大量烧造瓷质腰鼓是得到考古证实的[6]。在山西的介休洪山北宋窑址,也发现有腰鼓标本。因此,仅仅从腰鼓一项来判断窑址的时代,是存在缺陷的。

北宋时期的碗、盘、钵类器物都是覆烧,从不少标本的外壁有大量落灰的情况分析,这类器物可能多数为裸烧。

从标本C50、C51 支具类标本知,这类器物胎体厚重,唇边无釉,全部为黑釉器物,而不见白瓷,推测为支垫铁锅的支具,为生活用具,盛行于宋金特别是北宋时期。以往此类器物有多种诠释,早期有砚、洗之说,近年又有供器、研磨器、赌具之说,显然在认知上有误区。

刻划花手法使用较多,较具特色。河南北宋登封窑一带,单线刻划的手法十分成熟。部分化妆白瓷通体挂白色化妆土,这种现象也流行于河南地区。依据以上两个特征,推测交城窑北宋时期最初的窑业技术可能来源于河南。

黑釉挂白色化妆土的手法,在黑瓷制作中并不常使用,有一定意义。能够确认为北宋交城窑场产品的公私收藏,目前还是一个模糊的概念。随着认识的深入,将会逐渐地剥离出来。关于它的行销路线,同样是迷离不清的。

就其它遗物而言,标本28:1-3 花口盘,与北京王泽墓出土花口盘相类[7]。标本C7 盘底画花、标本C19 碗、标本C21:1-2 碗底刻划花之团菊与辽宁义县清河门辽墓出土的青瓷划花大碗底部图案一致[8]。画花器物中的赭色彩的使用,是山西地区汾河流域北宋时期河津窑、介休窑以至西北部兴县窑常见的绘画色彩,有绘赭彩纪年塔资料可资参考[9]。标本C48 盘,是一件北宋物品无疑,日本大坂市立东洋陶瓷美术馆有一件同款盘,内底有“元祐四年五月戊辰李贵刊造”黑釉纪年,但该件器物需要重新审视[10]。从纪年资料对比可以得知,交城窑的烧造时间当在北宋时期,创烧时间不早于北宋灭北汉的979 年。金代时一直烧造,目前对金代的烧造面貌还知之有限,其烧造的低温釉类器物是极其重要的;不仅有生活器皿,还有建筑琉璃。由此推测,交城窑的烧造时间在十世纪末或稍晚的十一世纪初,金代继续烧造,窑场烧造陶瓷可能达两个多世纪。

金代烧造的器物,与同时期的介休窑大体一致,在支烧和装饰手法上都有划时代的变化。和北宋时期烧造的器物有明显的区别[11]。低温釉的发现,同样是极其重要的。标本大体呈现出金代器形与纹饰特点,个别似乎不能确认,以往晋中、吕梁一带不明窑口的器物日后或可得到对比印证。白边油滴釉的标本,表明成熟的烧造水平。出光美术馆一件油滴碗与交城窑标本几近一致,可能是交城窑的产品[12]。

从目前所知交城窑烧造的陶瓷品类看,这里无疑是一处宋金时期较为重要的窑场,我们还需要更加深入的发现与研究。

感谢磁窑村老书记李忠德、书记李茂金,以及李文强、李春,古村落遗址开发公司武军经理,著名诗人、作家雪野等先生在窑址标本收集过程中付出的劳动。

[1] 中国硅酸盐学会编《中国陶瓷史》,文物出版社,1982 年,第213 页。

[2] 上海人民美术出版社编《山西陶磁》,[日]美乃美株式会社,1982 年,51:白磁珍珠地划花纹残片。

[3] 上海人民美术出版社编《山西陶磁》,[日]美乃美株式会社,1982 年2 月,第11、166、167、175 页。

[4] 赵恒富《交城窑制瓷工艺及衰落原因考》,《山西省考古学会论文集·三》,2000 年,第438 页。广西文物保护与考古研究所等《广西永福县窑田岭区宋代窑址2010年发掘简报》,《考古》2014 年第2 期。

[5] 谢崇安等《也谈细腰鼓与瑶族长鼓的源流》,《广西民族大学学报》2010 年第6 期。

[6] 1.刘家毅《铜红釉艳惊天下 窑田鼓声震南疆》,《广西博物馆文集》第十一辑,从永福窑田岭宋代窑址“出土大量腰鼓残件来推测,可能是专烧腰鼓的瓷窑”,第242 页。2.广西文物保护与考古研究所等《广西永福县窑田岭Ⅲ区宋代窑址2010 年发掘简报》,《考古》2014 年第2 期。

[7] 北京市文物管理处《近年来北京发现的几座辽墓》,《考古》1972 年第3 期,第36 页。

[8]李文信《义县清河门辽墓发掘报告》,《考古学报》1954 年第2 期,第194 页。

[9]孟耀虎《山西兴县磁窑沟北宋窑场与其烧造的瓷器》,《文物天地》2019 年第9 期,第115 页。

[10]大阪市立美术馆日本经济新闻社、河北省文物局《白と黑の竞演—中国磁州窑系陶瓷の世界(特别展图录)》,大阪市立美术馆,2002 年,第128 页。

朱宏秋在《中原文物》2013 年第2 期《试论“元祐四年五月戊辰李贵刊造”》文中,对该浅腹碗题款中的“戊辰”、“刊造”提出质疑。笔者以为甚是。同时:1.题款是以黑釉写成,有悖于一般瓷器题款。2.题款部位留出涩胎,是便于烧造上的工艺需要,题款于此,不合工艺要求。3.该器物外壁白色化妆土的使用,手法极其不成熟,有无序感觉,乱流现象明显。4.灰胎杂有沙粒,烧成温度较高,出土痕迹不明显(如系元祐四年造,传世的可能性较小)。鉴于以上几点,笔者以为该“平碗”(日本名)非本年份烧造。

[11]孟耀虎《宋金介休窑初论》,《陶冶三晋》,山西人民出版社,2019 年8 月。

[12] 出光美术馆《宋磁—神秘のやきもの》,光村印刷株式会社,2018 年。