宁波市停车问题治理策略研究

夏浩峰,宛 岩

(宁波工程学院建筑与交通工程学院,浙江 宁波 315211)

随着城市居民生活水平的不断提高和路网结构的日益完善,汽车保有量迅速增加,“停车难”等问题也随之而来[1]。在很多城市的行政单位、商务办公场所、酒店宾馆、餐饮娱乐场所、场站码头等大型公建中心要么停车位配建指标不够,要么规划之初无配建停车场[2]。不少车主为了找一个停车位常常开着车一个地方接一个地方的寻找[3]。国外的一项统计研究表明[4],停车位寻找时间约占整个出行时间的40%左右。如若碰到周末或者节假日,停车位的寻找更加困难,由此而引发的机动车乱停乱放现象越发明显,从某种程度上,停车难的问题难以解决进而引发了诸多停车乱象。“停车难”问题紧随“行车难”问题,而且两者互相影响,导致城市道路交通问题愈发严重。同时,一些车主安全法制观念、社会公德意识淡薄,不仅在道路及出入口横停竖放,甚至长时间占用停车位或占用多个停车位,浪费停车资源,更进一步加剧“停车难”现象。现阶段,城市道路机动车违章停车现象较为严重,针对违章停车的问题,常采用“目标+人工辅助”的方式,这种管理方式需要投入大量的人力和物力,但是收获的经济效益和社会效益却不成正比。

1.宁波道路停车现状

1.1 机动车发展水平

汽车保有量指的就是一个地区拥有车辆的数量,一般是指在当地登记的车辆。但汽车保有量不同于机动车保有量,机动车保有量包括摩托车、农用车保有量等在内。

根据宁波市历年国民经济和社会发展统计公报,常住人口数量、汽车保有量水平和城镇居民可支配收入三大指标如表1所示。自2010年开始,宁波市汽车保有量以每年约20万辆的增幅在增长。截至2019年年底,宁波汽车保有量已达277万辆,位列浙江省全省第一位、全国第15位[5]。

汽车保有量的增加主要与常住人口数量和城镇居民人均可支配收入,以及道路建设的发展有着密切的联系。随着宁波经济的持续快速发展以及人民群众收入水平的不断提高,将有越来越多的家庭具备购买私人轿车的能力。根据国家信息中心预测结果,2009年前后是中国中等收入家庭具备购车能力的时间点,此后的城市汽车保有量大幅提升。

表1 宁波市历年关键指标统计表(2010-2019)

1.2 轨道交通建设现状

与大多数城市一样,宁波市的首期轨道交通规划也是十字线网[6],而与其他城市不同的是,宁波三江六岸的地理格局,导致其十字线网并非正交而是斜交,这对于地铁客流会产生一定不利的影响。

宁波轨道交通1号线是宁波轨道交通第1条建成运营的地铁线路,于2014年5月30日开通运营一期工程,标志色为蓝色。宁波轨道交通1号线是东西走向的重要骨干线。线路经过海曙西片区、海曙老城、三江口、鄞州区及东部新城,由海曙高桥西站至北仑霞浦站。宁波轨道交通1号线全长46.392千米,共设车站29座,平均站间距1.59千米。2017年,宁波轨道交通1号线的总客流量为5746万人次,日均客流量为17.21万人次。

宁波轨道交通2号线二期工程起自一期工程终点清水浦站,全长约8.5公里,设站5座,分为首通段和后通段。首通段工程全长5.6公里,包含五里牌站、枫园站、聪园路站三区间。宁波轨道交通2号线一期工程线路全长28.35千米。2017年,宁波轨道交通2号线一期的总客流量是4452.23万人次,日均客流量为13.33万人次。宁波轨道交通2号线串联了宁波栎社国际机场、宁波客运中心、宁波火车站三大主要对外交通枢纽,还覆盖了宁波大学、宁波工程学院等高校。其中栎社国际机场地铁站修在T2航站楼,因机场三期工程尚未竣工,现状仍需要出地铁站后乘坐摆渡车到达T1航站楼。

宁波轨道交通3号线是中国浙江省宁波市第三条建成运营的地铁线路,于2014年12月23日开工建设,一期工程(大通桥站至高塘桥站)于2019年6月30日开通运营,鄞奉首通段(高塘桥站至明辉路站)于2019年9月28日开通运营,标志色为黄色。

1.3 停车发展现状

根据城市综合交通规划,预测2020年宁波市中心城区小汽车停车位总需求为185万个,其中公共停车场泊位需求为8.1~10.6万个,路内停车位需求为0.8~1.2万个。

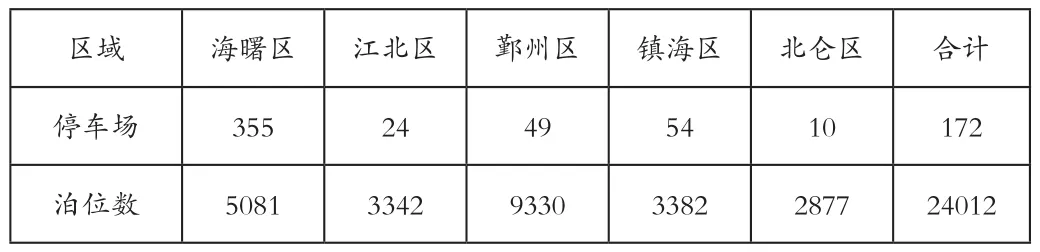

表2 宁波中心城区现状公共停车场停车位规模

光凭数据,似乎中心城区的停车位数量很多,但与日益增长的机动车数量相比,这些数字,远远不足。

现状宁波市公共停车场主要集中于市三区,尤其以三江口核心区公共停车场最为密集。而外围区域如北仑、镇海等区域的停车场相对分散,规模也较小。核心区的停车压力最大,矛盾最突出,供需不平衡极其严重。

至2019年底,宁波市三区(海曙、江北、鄞州)停车位总数量达到58.76万个[7],而汽车保有量超过100万辆,宁波市三区停车位总数明显不足,现状停车供需失衡。根据数据调查显示,在市三区所有停车泊位中,路内停车泊位约为1.04万个,不足总车位数的2%。由于就近停车的习惯和停车场库的分布与建设时序问题,车辆驾驶员对路内停车的依赖度还是较高,特别是核心区尤为明显。虽然停车场布置的车位数量高于非停车场内车位数量,但在高峰时间停 车场车位空余较多,非停车场内停车量要远高于停车场内停车量。与停车场停车情况不同,路内停车位数量虽然不多,但停车数量却远高于合法停车位的数量,违章停车情况较为严重。这也说明了车主停车对便利性的要求,停车个性化需求也是造成停车难问题的原因之一。

2.问题产生原因及分析

2.1 原因及分析

2.1.1 老小区停车配建不达标。由于众多老小区未配建或少量配建专属车位,造成有车家庭无固定场所可以停车,大量机动车的停放需要通过侵占道路或在居住小区内见缝插针等方式解决,停车矛盾凸显。

2.1.2 小汽车的过度使用,也加大了停车压力。优先发展公共交通,是解决城市交通问题的根本出路,但由于公交优先导向政策在执行过程中受到种种牵制,使之难以有效落实。根据调查,距离小于3公里的出行,本应是慢行交通占据优势,但近几年,宁波中心城区在这个距离段小汽车出行比例仍占22.2%,呈现出小汽车过度使用的状况,这使得本就承载能力薄弱的停车供给雪上加霜[8]。

2.1.3 停车泊位供给结构矛盾,是造成停车难的另一个重要因素。和全国各大城市一样,宁波城市建设和发展的向心性,使得城市中心区形成高密度的土地利用,从而带来高强度的交通出行,而中心城区的基本格局形成于大量小汽车进入家庭之前,无论是道路通行条件还是建筑物停车配建标准,均无法满足以小汽车为出行主导的交通方式。

2.1.4 宁波公共停车场落地难、建设模式单一。公共停车场建设缓慢的一个重要原因是因土地资源有限造成的,征地拆迁费投入巨大,导致停车场的建设成本居高不下。在公共停车设施由政府城建资金承担的背景下,停车场建设仅靠城建资金投资难以为继,而由于停车收费标准较低,缺少用地、经营等方面优惠的机制,停车场建设投资回报不理想、盈利能力弱,严重影响了社会投资建设停车设施的积极性,停车市场化模式难以形成,公共停车场建设停滞不前。除此之外,在项目选址、土地供应等环节,受部门的职能限制,造成了独立用地的公共停车场规划难以落地,进一步加剧了公共停车场建设的困难。此外,宁波还存在停车需求管理滞后、车位利用率低等问题。

2.2 停车问题解决方向

城市道路路内停车泊位设置很大程度上缓解了城市停车难问题,但道路停车的执法和收费管理问题是路内停车发展的重要阻碍。宁波市违法停车罚款为150元,不扣分,与国内外其他城市相比,较低的违法停车成本缺乏震慑力,也加剧了市区乱停车行为频发。由于市区道路免费停车位过多、违法停车处罚力度不足等,造成驾驶人对道路停车供给的心理期望高涨,助长了有车族不愿承担社会责任的意愿,形成停车需求完全应由政府提供供给并得到无条件满足的错误观念[9]。上述观念的形成会进一步促进停车需求无序增长和车辆乱停乱放现象的滋生蔓延。这也是在公共停车位能基本满足需求的情况下停车难、乱停车现象仍普遍存在的重要因素[10]。

因此,从发展道路停车的角度入手,通过合理收费和从严守法配合,可令宁波市停车难问题得到极大程度的缓解。

3.治理策略

3.1 治理思路

停车问题具有区域联动效应,静态交通组织必须与动态交通管理有机结合,需站在区域治理高度,推行“规范一批、挖潜一批、共享一批”的“交通街区”综合治理思路。

3.1.1 规范一批。结合区域整体道路建设和交通组织方案,规范和优化道路机动车和非动动车泊位设置,还路于行车,还路于行人,逐步实现交通主干道不停车,次干道少停车,消防通道和人流密集通道禁停车,保障消防安全和慢行安全;规范道路机动车和非机动车停车秩序,对违停行为零容妨,实现文明规范有序停车,减少动静态交通干扰,提高道路通行效率。

3.1.2 挖潜一批。在符合交通组织、慢行安全的条件下,通过小区内部支小路拓宽、断面调整、绿化提升、交通微循环等措施,充分挖掘小区内部停车资源,改善停车环境; 鼓励企事业单位、居住小区和个人利用自有土地、建筑后退空间增建停车设施;鼓励既有平面停车设施开展立体改造。

3.1.3 共享一批。鼓励老旧居住小区与机关事业关业、商业办公区、医院等开展停车泊位错时共享,提高停车设施利用率;

3.2 治理目标

路内停车泊位设置满足居民“短停快走”临时停车需求,按照“统一规划、科学设置、合理收费、强化管理、兼顾效益”的原则,制定分区域、分时段、分类型的差异化停车管理方案,规范道路停车行为,化被动管理为主动引导,提升道路泊位利用效率,引导居民合理使用小汽车,实现以静制动。

近期以规范停车行为为主,在保证交通有序、安全、畅通的前提下,应划则划;远期则实施道路泊位动态评估与调节机制,实现以静制动。

3.3 治理对策

3.3.1 道路停车泊位设置

国内对城市道路停车泊位有明确规定的规范标准——《城市道路路内停车泊位设置规范》(GA/T 850-2009)为推荐性标准,泊位设置要求较为严格,根据宁波当前路网密度与道路开口情况,无法完全参照执行,需结合宁波市规划与实际情况灵活应用,主要要求如下:

距交叉口进口道停止线及其在反向道路的延长线10m范围以内的路段禁止设置车位;渠化区域外侧6m范围内不应设置车位;距离出入口两侧倒角圆曲线起算6m范围内不应设置车位,并应保证停车安全视要求;在已建成并能够提供充足泊位的路外公共停车设施服务半径300m以内原则上不应设置车位;城市桥梁及其引桥范围内不应设置车位。

结合宁波市道路条件与道路功能,考虑道路沿线及周边停车需求与停车供给,主要通道在保证通行的前提下兼顾周边停车需求,设置部分停车位;交叉口、公交站、小区出入口、消防通道等公共空间一定距离内禁止停车,关键节点严管严控的停车组织原则。

3.3.2 道路停车泊位管理

道路停车泊位管理应从三方面措施入手,包括完善标志标线、加大处罚力度、 合理停车定价。

一是完善标志标线。停车泊位按排列方式可分为平行式停车泊位、垂直式停车泊位、斜列式停车泊位,根据宁波市道路结构实际情况,一般宜采用平行式停车泊位成排设置,并设置于路侧,保障机动车和非机动车通行空间。全日准停道路停车位采用实线框;限时准停道路停车位采用虚线框。

根据规范,平行式标准停车位尺寸为2.0m~2.5m*6.0m,宁波市道路平行式停车泊位可设置为2.0m*6.0m。

对于设置了停车泊位的道路,可在附近相交道路上设置停车诱导系统,引导车主正确使用停车资源,减少寻找车位所需时间,一定程度上降低“寻车位时间”所造成的交通拥堵。

二是加大处罚力度。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定,只要发生以下行为的,被抓拍到都是违停(违章停车):在设有禁停标志、标线的路段,在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段停车;交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50米以内的路段停车;公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队(站)门前以及距离上述地点30米以内的路段,除使用上述设施的以外停车;车辆停稳前开车门和上下人员,开关车门妨碍其他车辆和行人通行;路边停车没有紧靠道路右侧,机动车驾驶人离车,上下人员或者装卸物品后没有立即驶离;在城市公共汽车站点以外的路段停车上下乘客。

对于未设置停车泊位及不宜设置停车泊位的道路,增设违停抓拍监控和道路禁停标志,加大违停的处罚力度和违法成本,引导人们规范停车,合理利用停车资源。针对宁波市当前违停只罚款不扣分的处罚方式,可考虑累计违停次数进行扣分。

三是合理停车定价。停车收费定价应按照不同区域、不同位置、不同车型、不同时段制定差别化收费遵循“中心区域高于非中心区域、路内高于路外、干道高于支路、居住区外高于居住区内、地面高于地下、白天高于夜间、拥堵时段高于空闲时段的原则”,鼓励短停快走,执行累进加价的阶梯性收费标准。

因此要杜绝长时停车,需要提出合理的停车收费标准,以路内停车收费最高,路外停车收费其次,地下停车收费最低的原则制定片区内停车收费标准,诱导车辆离开道路,进入地下停放。

4.结语

本文城市停车问题为切入点,分析了宁波市机动车发展水平、轨道交通建设现状、停车发展现状,分析了宁波市停车问题产生的原因,并总结了停车问题的解决方向,确定了“规范一批、挖潜一批、共享一批”的“交通街区”综合治理思路和近远期结合的治理目标,从道路停车泊位设置、道路停车泊位管理两个方面提出了治理策略,以期对宁波市停车问题治理提供参考。