依托教材拓展资源构建“四场”培育德行

葛丽丽

小学中高年级是学生逐步熟悉和理解社会生活的重要时期,也是形成道德情感、道德认识和道德判断能力,养成行为习惯的关键时期。《义务教育品德与社会课程标准(2011年版》(以下简称课标)明确指出:品德与社会课程是在小学中高年级开设的一门以学生生活为基础、以学生良好品德形成为核心、促进学生社会性发展的综合课程;课程目标是培养学生的良好品德,促进学生的社会性发展,为学生认识社会、参与社会、适应社会,成为具有爱心、责任心、良好行为习惯和个性品质的公民奠定基础。2016年起义务教育阶段小学和初中的起始年级品德与生活(品德与社会)及思想品德教材开始使用教育部编写的道德与法治统编教材,该课程也统一更名为道德与法治课程。

《中小学德育工作指南》(以下简称《指南》)在德育工作“实施途径和要求”中特别强调课程育人,倡导“充分发挥课堂教学的主渠道作用”,“严格落实德育课程”(义务教育阶段即道德与法治课程);要求德育课程的实施应按照教育部制定的课程方案和标准,“围绕课程目标联系学生生活实际,挖掘课程思想内涵,充分利用时政媒体资源,精心设计教学内容,优化教学方法,发展学生道德认知,注重学生的情感体验和道德实践”。我校道德与法治课程在教学实践中,遵循《指南》精神和课标要求,注重依托教材拓展教学,强化学生的情感体验,构建“四场”培育学生德行,引导学生积极参与社会生活、发展道德认知和行为选择能力,进而实现立德树人。下面笔者以统编教材道德与法治《家庭的記忆》第一课时为例,谈谈我校德育课程的育人特色。

一、基于课标和教材分析,深挖课程思想内涵,准确定位课堂教学目标

《家庭的记忆》为道德与法治三年级上册第四单元“家是最温暖的地方”中的最后一课,也是本册的最后一课。教材在本课中先后设置了“家庭称呼抢答赛”“‘家史小调查”“传统节日中的‘家”“语言文字中的‘家”四个板块的学习内容,内容不仅涉及家庭成员之间的关系、称呼,家庭的变迁,家庭的历史以及家庭带给每一个成员的美好记忆,而且关联了中国人在传统节日和语言文字中重视家庭的文化传统。第一课时重点教授前两个板块的内容,适当往传统节日延伸,进一步彰显学生与家庭成员之间的亲情,让学生从中感受家庭成员之间其乐融融的情感联系;通过深挖课程思想内涵,还可以将家庭之“小家”适当拓展延伸到中华民族这个“大家庭”,以小见大,培育学生的传统美德和人文精神,增强学生的文化自觉和文化自信,为学生奠定家国情怀的生命底色。

基于以上思考,笔者确定了本课第一课时的如下教学目标。首先是情感态度与价值观目标,重点引导学生珍惜当下生活,培养文明礼貌、爱亲敬长、睦邻友善的情感态度,对家庭有归属感;其次是知识目标,重点是让学生了解并熟悉家庭成员之间的各种关系和彼此称呼,对自己的家庭历史、家庭美德有个初步了解,理解爱亲敬长、睦邻友善是中华民族的传统美德,理解“传家宝”的意义;再次是能力与方法目标,让学生初步了解一些收集信息的方法;最后是行为目标,将道德认知内化于心、外化于行,做到爱亲敬长、睦邻友善,自觉传承中华民族传统美德。

二、精心设计教学内容,优化教学实施过程,通过构建“四场”培育学生德行,高效达成课程育人目标

现代社会的家庭以三口之家的“核心家庭”为主,三年级的小学生对家庭的理解仅限于认知他们与身边家人的关系和彼此称呼。因此,教材从家庭成员之间的“称呼”切入,由“称呼”和“关系”,过渡到“家史”调查、家庭美德,使学生对“家庭”的认知层层深入。依托教材的内容安排,笔者在课前安排学生搜集了一些生活中的课程资源,意在培养学生主动联系身边生活、自觉发展道德认知和道德实践能力的课程学习习惯,养成良好的学习品质。课堂教学中,笔者通过构建“四场”,即创设与教学契合的“情境场”、构建主体参与的“活动场”、打造立德树人的“励志场”、开拓知行合一的“实践场”,层层递进,逐渐达成教学目标。

(一)链接生活,创设与教学契合的“情境场”

创设与教学契合的“情境场”,意在引导学生回归自身生活,增强情感体验,自然而然地发展道德认知,达到潜移默化、润物无声的德育效果。在本课中,为了引导学生理顺家庭成员的关系,厘清家庭成员的彼此称呼,笔者首先创设了一个分享自家“全家福”照片和绘制“家庭树”的“情境场”。

师:课前,老师收到了许多同学发来的“全家福”照片。大家看看这一张(师依次屏显照片),这是谁的“全家福”呢?我们请他(她)来介绍一下自己的亲人。

生1:这是我和爸爸妈妈在澳门玩的时候拍的“全家福”照片。

师:幸福的三口之家!

生2:这是我和妈妈、弟弟、爸爸在泰国皮皮岛附近坐游轮时拍的照片。

师:你家里还有一个可爱的弟弟。

生3:这张是我和爸爸妈妈外公外婆的合照,因为外公外婆很少来我家,所以就在家里拍了一张“全家福”。

师:抓住了难得的机会,拍出了这张“全家福”。

生4:这是我在爷爷奶奶家拍的。(师依次指向照片中的每一个人,生答)这是奶奶、爷爷、爸爸、妈妈、我。

师:你爸爸有兄弟姐妹吗?

生4:我爸爸有个姐姐。

师:你叫她?

生4:姑姑。

师:姑姑的丈夫你叫他?

生4:姑父。

……

师:我们都有一个家,却不止一个家。爸爸妈妈再加上我们,说的是我们的小家庭;爷爷奶奶或外公外婆,再加上我们的小家庭,也是我们的家,这是一个大家庭;全中国的人组成一个更大的家,那就是我们的中华民族大家庭。在中华民族大家庭里,不同地域的人对家人的称呼有可能会不一样,比如南宁地方白话,会把外公外婆叫作阿公阿婆。你家里的称呼有什么不一样的吗?

生:我把外公外婆叫作姥爷姥姥。

师:你是哪里人?

生:河北人。

师:你们看,不同的地方对同一种关系还有不同的称呼,是不是很有趣?在中华民族这个大家庭里,就连家人之间的称呼都是这么多姿多彩!

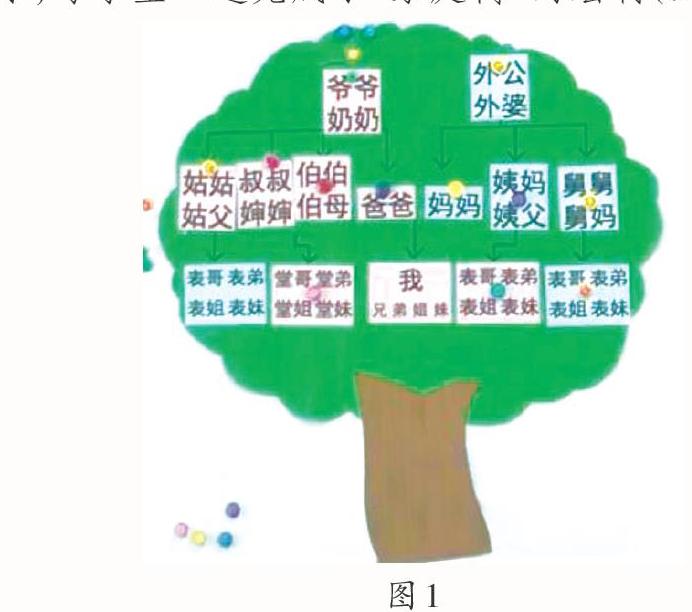

在师生问答的过程中,教师相继出示家庭成员的称呼,与学生一道完成了“家庭树”的绘制(如图1)。

在帮助学生初步厘清了家庭成员之间的关系和称呼以后,笔者紧接着创设了一个“喜送桂花糕”的任务式情境,观察学生是否具备“爱亲敬长”的良好品德与良好行为习惯。该“情境场”中的东东一家去桂林旅游归来,给南宁的家人带回了桂林特产桂花糕,给学生的任务是“想一想,东东该先送给谁”。

生1:先送给爷爷奶奶。

师:为什么呢?

生1:因为他们是长辈。

师:“爱亲敬长”是中华民族的传统美德。把我当成你的奶奶,你该怎么说?

生1:奶奶,这是我带给您的桂花糕,您尝尝吧!

师:真有礼貌!对长辈要用尊称——“您”。那“你”是爷爷奶奶的?

生1:孙女。

师:真是奶奶的好孙女,奶奶没白疼你!你看,你爸爸的哥哥也在呢,你要称呼他为?

生1:伯伯。

师:伯伯的儿子比你小,他是你的?

生1:堂弟。

师:现在假设我就是你的堂弟,你会请我吃桂花糕吗?应该怎么说?

生1:堂弟,给你尝尝我帶回来的桂花糕!

师:嗯,同辈之间要用“你”。接下来,东东该去哪家送桂花糕了呢?

……

教师通过角色扮演方式,将“灌输式”教学变为“互动式”教学,不仅增添了教学的趣味性,而且加深了学生的情境体验;与此同时,知识教学也开始走向纵深,家庭成员的关系和称呼开始变得复杂,“爱亲敬长”的家庭美德得到了潜移默化。

(二)紧扣教材,构建主体参与的“活动场”

紧扣教材构建主体参与的“活动场”,一方面要求活动创设不能脱离教材和学生主体的参与,另一方面要求这种活动中必须包含了学生对生活的认识、体验和感悟,让他们能够“从自己的世界出发,用自己的眼睛观察社会,用自己的心灵感受社会,用自己的方式探究社会”。在本课中,笔者构建了两个“活动场”,一是“‘家史小调查”,二是“我和父母比童年”。

“‘家史小调查”的活动设计源于教材,笔者通过指导学生课前做好家史调查、课中交流各自家史来达成教学目标。

师:在我们的家里,都会发生一些有意义的、值得纪念的事情,比方说,爸爸妈妈结婚了,可爱的我们出生了,等等。将这些有意义的事情记录下来,就是我们的“家史”。课前老师给大家安排了一个小任务,就是做“‘家史小调查”。谁愿意跟同学们分享一下你的“家史”呢?

生1:2010年,爸爸妈妈结婚;2010年,我出生了;2013年我上幼儿园了;2016年,我上一年级的时候,我的弟弟出生了;2017年,我上二年级;2018年,我上三年级。

师:这些你是怎么知道的?

生1:有些看照片,有些是采访爸爸妈妈。

师:那你印象最深刻的那件事情是什么?

生1:有了弟弟以后,我每天都非常开心。

师:看来,你是一个有爱的姐姐!那你爸爸妈妈印象最深的事情是什么?

生1:就是生了我和弟弟。

师:你的爸爸妈妈一定非常爱你们两个宝贝!你在一个有爱的家庭中长大,真好。谢谢你!

生2:2005年我爸爸认识了我妈妈,2006年爸爸妈妈结婚了,2009年我出生了,2016年我家买了第二套房子,2016年我成了小学生,2019年我10周岁了。

师:这些你又是怎么知道的?

生2:爸爸妈妈告诉我的。

师:也是通过采访的方式知道的。你能跟我们描述一下你的新家是什么样子吗?

生2:我的新家有四间房,爸爸妈妈住一间,我住一间,还有一间是书房,一间是客房。我很喜欢我的新家!

师:爸爸妈妈靠自己的辛勤劳动买来了第二套大房子,你要感谢爸爸妈妈的付出,做一个孝敬爸爸妈妈的好孩子。

……

学生们在课前做足了准备,课堂交流极为顺畅。学生们津津乐道地介绍“家史”,教师相机推进家庭美德提示和良好家风的评点,课程育人润物“有声”。

“我和父母比童年”活动,也安排了学生的课前调查。笔者活用课前收集到的一个家庭中的妈妈玩童年游戏的视频,设计了一个课堂体验爸爸妈妈童年游戏的活动,借此游戏沟通两代人的童年,从中加深学生对亲情的体验。

师:课前我们还做了一个有趣的调查,那就是“和爸爸妈妈比童年”,了解一下爸爸妈妈们小时候玩的游戏和你们有什么不一样。谁愿意跟大家分享一下?

生1:我爸爸小时候玩弹弓,我妈妈喜欢玩跳格子和跳皮筋。

师:你小时候玩什么?

生1:卡牌游戏。

师:还有哪些玩具吗?

生1:玩具都是小时候玩的,现在不太喜欢玩了。

师:现在你长大了。那爸爸妈妈小时候有过很多玩具吗?

生1:没有。

生2:我爸爸以前玩丢沙包。但是我不敢玩,怕丢到人。

师:爸爸妈妈们小时候玩的游戏不多,但场地开阔,活动自由,你们羡慕吗?(生点头)爱玩是每一个年代的孩子们共有的天性。有个妈妈给女儿介绍自己小时候玩的游戏,还拍成了视频,大家一起来看看吧!(播放“抓子游戏”视频)

师:我们也来玩玩好不好?(师课件呈现游戏规则;生在课堂中练习玩耍)

师:玩过游戏后,你想说点什么吗?

生1:好玩!开心!

师:跟你平时玩的游戏比起来,感觉怎么样?

生2:有点难。

师:看来,爸爸妈妈们的童年和你们的童年还是有很多不同的。每一个年代的孩子都有自己喜欢的游戏,每一种游戏都有它独特的乐趣。虽然爸爸妈妈们小时候的生活条件有限,但他们在那有限的条件里可以自己去创造快乐。我们是不是应该向爸爸妈妈们学习,像他们一样热爱生活、学会创造快乐呀?

“‘家史小调查”以及“我和父母比童年”两个教学活动,不仅让学生体会到了探究式学习的乐趣,而且让学生在探究体验、分享交流中深刻感受到了家庭生活的变化,进而加深了爱家的情感和对家的归属感,促进了学生的生命成长。

(三)升华主题,打造立德树人的“励志场”

德育课程以立德树人为旨归,打造立德树人的“励志场”,切忌简单说教。教师可基于教学需要,根据小学生好奇心强、善于模仿的年龄特点,有针对性地选择一些模范人物或具有感染效果的情境事件,精心设计教学内容,引导学生向上、向善、向美,自觉规范思想和言行,提升道德素养,践行社会主义核心价值观。在本课中,为了让学生更深刻地感受“家”的传统美德,笔者选择了一个《有滋有味的中国年》教学视频,营造课堂“励志”氛围。

师:(播放视频)视频里你印象最深的画面是哪个?或者说,视频里的哪个画面引起了你的注意呢?

生1:有个小朋友要吃饺子,爷爷帮他蘸点醋再挟到他碗里。

师:关爱幼小是我们中华民族的传统美德。

生2:让我印象深刻的画面是妈妈教小女孩拿筷子去夹东西吃,这让我想起了我小时候也是这样学用筷子的。

师:我们的长辈都是这样手把手地教会我们用筷子吃饭的。

生3:过年了,有个叔叔被邀请到别人家里一起吃团圆饭,这最让我感动。

师:“睦邻友好,和谐友善”。邻里之间相互邀请,一起吃团圆饭,多了一双筷子,就像是多了一位家人。

师:一双筷子,承载了中华民族数千年的情感传承和家庭美德,尊老爱幼、互帮互助、睦邻友善,这些都是我们中华民族大家庭的传统美德;“友善”,还是我们要在行动中积极践行的社会主义核心价值观之一。就像歌声中唱到的,“都说国很大,其实一个家”,“家是最小国,国是千万家”。这些传统美德,就是我们中华民族的“传家宝”!其实,每一个小家庭中,也都有自家的“传家宝”。比如老师小时候,老师的妈妈常常告诉老师,洗过米的水可以用来洗菜、浇花——“勤俭节约”就是老师家里的一个“传家宝”。同学们想一想,在你的家里,有什么样的“传家宝”呢?

生1:我家的“传家宝”是爷爷的毛笔字,他的毛笔字写得很好,我现在经常和他一起练书法。

师:“认认真真写字,堂堂正正做人”,这就是你家的“传家宝”!

生2:我家的“传家宝”是外公的医书,上面记录着他治病救人的方法。

师:“医者仁心,救死扶伤”,这是你家的“传家宝”。

生3:我家的“传家宝”是“万般皆下品,唯有读书高”。

师:读书可以启智,读书可以明理。但是,读书人可不能看不起工人、农民哟,他们也在为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量,那可不是“下品”。

生4:我家的“传家宝”是一对手镯,那是我外婆留给妈妈的。妈妈现在一直戴着,说以后要传给我。

师:一对手镯,寄托了家人的祝福。

……

师:亲爱的孩子们,“传家宝”不仅是家风家训的传承,更是中华民族传统美德的传承(板书“传家风家训,承中华美德”)。“传家宝”代代相传,既是家里的精神财富,也是珍贵的“家庭记忆”。

视频中一个个温暖的画面把学生对“家”的情感推向高潮,恰当的教学视频加上顺势而导的课堂对话,让“明礼、关爱、守望、睦邻、启迪、传承”这些中华民族的传统美德在学生的脑海中渐渐清晰。由“我”到家,由家到国,一方面兼顾了学生自身的情感体验,另一方面也使美德的传承润物无声,很好地升华了课堂主题,培育了学生的家国情怀。

(四)课外延伸,开拓知行合一的“实践场”

开拓知行合一的“实践场”,旨在通过由课内向课外延伸,实现德育教学由学校“小课堂”向社会“大课堂”的过渡,为学生打造“致知笃行”的平台,鼓励学生走出课堂,融入生活,使课中所学、所得、所感、所悟,能够在课外生活中得到践行,进而达成将社会主义核心价值观内化于心、外化于行的教学效果。

家风家训是一个家庭、一个民族绵延在血脉中的基因,有传承才有根,有根才有未来。在本課的最后,笔者设计了一个“我来写家谱”的课外实践活动,引导学生采用调查采访的方式,深入探究并尝试记录家庭的祖辈祖籍、家族中的字辈、家规家训以及家族大事,立志寻“根”而不忘“根”。之后在整个三年级举行了一次“传承99,家风久久”的作品征集评选活动,引导学生通过晒照片、讲故事、制作微视频等方式传承优良家风,弘扬家国情怀,培育和践行社会主义核心价值观,将课程育人、实践育人、活动育人相结合,进一步提高德育的效果,培育学生的道德实践能力。

(责编 白聪敏)