高频(5G)信号下对称传输线间距和长度优化分析

王 渠,樊宽刚,李 娜,邱海云

(1.江西理工大学 机电工程学院,江西 赣州 341000;2.江西理工大学 永磁磁浮技术与轨道交通研究院,江西 赣州 341000;3.江西理工大学 电气工程和自动化学院,江西 赣州 341000)

0 引 言

随着5G 技术的发展,三大运营商获批的5G 频段在2.5~4.9 GHz 范围内,承载高频信号的传输线在信息传递的过程中可能会受到电磁骚扰甚至干扰,因此提升高频信号的信号完整性至关重要[1]。

传输线理论是研究微波传输系统和微波电路的理论基础。电磁兼容原理是指电子设备在所处的电磁环境内正常工作,并且不会对其他设备产生干扰[2]。文献[3-4]通过研究过孔的中心距、过孔与接地柱之间的距离以及过孔排布位置来抑制谐振点。文献[5]使用神经网络算法通过对全局设计空间的统一采样,设计对蜿蜒的微带线进行遗传算法优化,对比弯曲形状不同的微带线的散射参数和总辐射电磁功率,进行分析对比找出最好的布线方式。文献[6]传输高频信号时,通过在传输线周围添加密集的接地孔来减少传输线之间的串扰。

文献[3-6]用分析地孔和走线方式来提高传输性,并没有研究传输线的间距和传输线的长度对传输性能的影响。本文针对提升对称传输线的传输性能问题,对传输线的间距和长度进行了研究,通过建立对称传输线模型和仿真实验,得出最佳间距和不同长度走线的频点合格率,旨在电路设计之前给5G电路提供更合理的布局方式。

1 对称物理模型的建立

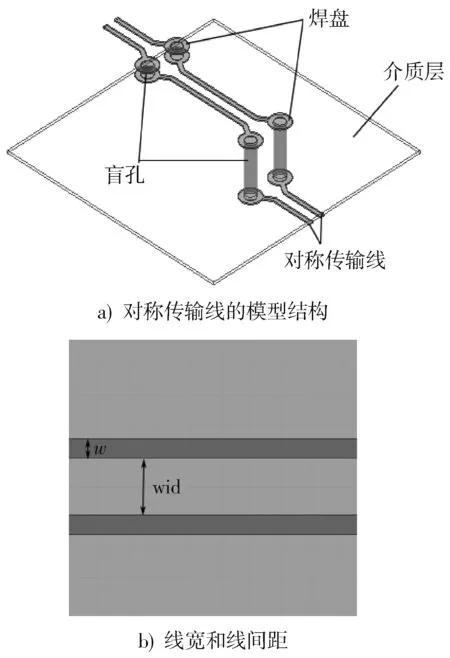

本文采用八层印制电路板(Printed Circuit Board,PCB),其层叠结构是信号-地-信号-地-电源-信号-地-信号”。图1a)是对称传输线的模型结构,两条对称传输线,单条传输线的走线方式是从第一层到第三层再到第八层。跨越不同层传输是通过盲孔连结,每条走线上带有两个盲孔,盲孔的两端均有焊盘。盲孔的位置是固定的,两条传输线上相同位置的盲孔间距是1 mm。微带线与带状线的宽度w均为0.125 mm。在1 MHz~5 GHz频率,两条传输线间距wid的优化范围是1w~5w,如图1b)所示。

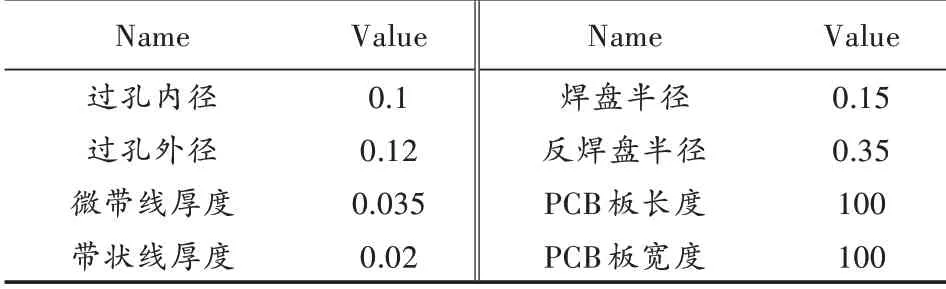

表1 是八层印制电路板的传输线模型的基本参数(部分参数根据下文数学模型计算得出),介质层的材料选用FR4,介电常数为4.4。

图1 电路板的物理模型

表1 传输线模型参数 mm

2 传输线数学模型的建立

2.1 传输线的数学模型

传输线上的瞬态阻抗不连续时就会发生反射,当传输线上的瞬态阻抗发生变化时,一部分信号反射回来,另一部分信号继续传输,因此信号会产生失真现象。微带线曲折或穿过不同的叠层时,走线不是连续性的,产生寄生电容和寄生电感,会严重影响信号的完整性[7]。

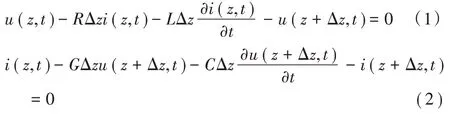

模型中微带线和带状线是平行的,使用电压和电流表示传输线方程,介绍传输线的传输特性。图2a)是平行双导线传输系统,传输线的始端接信号源,终端接负载。传输线的轴向坐标为z,始端位于坐标原点o,假设微波信号源的电动势为eg,电源的内阻为Zg、负载阻抗为Zl,传输线源端的瞬时电流和瞬时电压分别为i(z,t),u(z,t),在z+Δz处的瞬时电流和瞬时电压分别为i(z+Δz,t),u(z+Δz,t)。图2b)是Δz段的等效电路。

图2 平行双导线传输系统

根据图2a)建立其传输线数学模型:

令Δz→0,可得传输线方程:

式中:R为单位长度阻抗;L为单位长度电感;C为单位长度电容;G为单位长度电导;u(z,t)为单位长度电压;i(z,t)为单位长度电流。

传输线的匹配阻抗设定为50 Ω,阻抗不匹配的原因是传输线带有过孔,过孔、电路板厚度、介电常数、传输线间距[8]等都会导致传输线阻抗不连续性问题。由于微带线和带状线的阻抗需要匹配为50 Ω,根据式(5)和式(6)分别计算出微带线与带状线的宽度和厚度。微带线和带状线的三维结构如图3 所示。

图3 微带线和带状线结构模型

空气中微带线特性阻抗为:

式中:Z0是传输线特征阻抗;εr是相对介电常数;w是传输线宽;t1是微带线厚度;t2是带状线厚度;t是介质层厚度;b为相邻两地层之间的距离。

2.2 匹配特征阻抗

根据式(5)和式(6)调整参数使传输线阻抗达到50 Ω,继而把过孔阻抗调整到50 Ω,然后对整条传输线仿真,检验传输线的阻抗是否在误差允许范围内[9]。过孔把元件和走线连接起来是电路板中典型的不连续结构,过孔由金属柱、焊盘和反焊盘组成。过孔的寄生电容和寄生电感在低频范围内可以忽略不计,但是在高频(5G)信号下对走线的传输性能影响较大。

式(7)计算过孔的寄生电容,式中,D2是反焊盘直径,D1是焊盘直径,T是印制电路板的厚度。式(8)计算过孔的寄生电感,其中,H是过孔长度,d是过孔直径。式(9)是关于寄生电感、寄生电容和阻抗的关系式。在电路板厚度和介质层材质已定的情况下,通过式(7)~式(9)可知,过孔的电容效应源自焊盘(正向关系)、反焊盘(反向关系);电感效应源自过孔长度(正向关系)。根据上述参数和关系调整过孔阻抗,仿真得到的结果如图4 所示,m1点的阻值为47.828 8 Ω,误差为4.34%。

图4 单条传输线阻抗

3 仿真分析及实验验证

3.1 对称传输线间距仿真

信号传输质量是高频信号必须考虑的传输性能,S参数是微波传输中一个非常重要的参数,它描述了传输通道的频域特性,在信号完整性分析时能够从S参数得到信号反射、传输、串扰、损耗的信息等[10]。分析S参数时,主要查看S11和S21。S11是输入反射系数,是指在输入端能量的反射损失,监测波源端接收到多大的能量反射,S11的数值越小,回流到波源端的能量越低。S21是正向传输系数,是指信号从输入端到终端传输的能量还剩多少,S21值越接近0,表示能量损失越少。

两条对称的传输线优化范围在1w~5w之间,一个量级为1w,得到S21参数如图5a)所示。对称传输线间距为1w时,在5G 频点的标记点m1的值是-5.101 4 dB,传输线间距为2w时,标记点m2的值是-4.232 1 dB,传输线间距为3w时,标记点m3的值是-3.762 2 dB,线间距为4w和5w时,在5G 频点的值与间距为3w的标记点大致重合。图5b)是反射系数,都在-15 dB 以下,谐振点相同,谐振强度不同。

反射能量和传输能量的大小可以根据式(10)计算[11],一般要求负载端接收到的能量大于源端的0.7 倍,即S21>-3 dB。在5G 频点的情况下,传输线间距为3w时,比间距为1w的传输性能提高35.59%,比间距为2w提高12.49%。间距为3w与间距为4w,5w的传输曲线几乎重合。

图5 对称传输线间距的S 参数

3.2 对称传输线长度仿真

在确定对称传输线的最佳间距为3w后,研究不同长度的传输线符合传输性能要求的频率范围度,传输线的优化长度len 为70~100 mm,步进长度为10 mm。得到的S21参数如图6a)所示,S11参数如图6b)所示,反射在-15 dB 以下,谐振点不同。

图6 不同长度传输线的S 参数

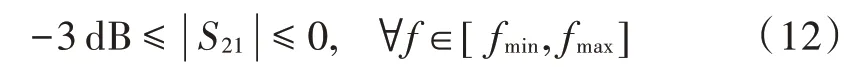

然后对散射参数的频谱进行计算,S11和S21是结果质量优劣的两个限制条件。S11的限制条件为:S21的限制条件为:

式中f为频率点。

仿真结果应同时满足式(11)和式(12),如果无法同时满足式(11)和式(12)两个条件,则对同时满足这两个限制条件的频率点数Num 进行计数。式(13)是计算频率点的合格率Rate,在[fmin,fmax]范围内等间隔均匀采样501 个点,因为有S11和S21两个限制条件,则总的采样点数Nfreq=501×2=1 002 个。

最佳间距的条件下(wid=3w),传输线长度len 在70~100 mm 范围内,线长越短,抗干扰能力越强,合格的频率点数越多(如表2 所示)。由于在[fmin,fmax]范围内S11全部合格,只需要对S21合格点数计数即可,对称传输线长度为70 mm 时,在5 GHz 以内的频率范围内S21>-3 dB,合格点数为501 个;长度为80 mm 时,在0~4.98 GHz 的频率范围内S21>-3 dB,合格点数为499 个;长度为90 mm 时,在0~4.47 GHz 的频率范围内S21>-3 dB,合格点数为448 个;长度为100 mm 时,在0~3.99 GHz 的频率范围内S21>-3 dB,合格点数为400 个。

表2 频点合格率

3.3 实测与仿真对比

实验器材包括:网络分析仪、待测设备(PCB)、SMA接头、传感器探头等,实验设备与测试环境如图7所示。测试前,使用传感器探头校准网络分析仪,然后测出S参数。

图7 测试设备

图8 是传感器探头测试系统,传感器测试系统产生激励信号,传感定向耦合器分离路径上传播和反射的信号,传输和反射的信号通过信号处理单元分析处理,输出S参数。

选择其中一组数据(wid=3w,len=100 mm)进行测试,S21仿真与实测的差距不超过0.3 dB,S11仿真与测试的差距不超过1.5 dB,在误差允许范围内,验证了仿真的正确性。实测与仿真对比图如图9 所示。

图8 传感器测试系统

图9 实测与仿真对比

4 结 论

通过建立对称传输线的物理与数学模型,并对仿真和测试结果进行分析,得到以下结论:

1)传输线间距为3w时,比间距为1w的传输性能提高了35.59%;比间距为2w提高了12.49%。间距为3w与间距为4w和5w的传输曲线几乎重合,三种间距的传输线的传输性能相差极小,对称线间距为3w时,传输线的布局更加紧凑,占空间较小,更符合工业生产标准,所以最佳的对称线间距为3w。

2)传输线越长,合格的频点率越低。在间距为3 倍线宽时,线长为70 mm,频点合格率为100%;线长为100 mm,频点的合格率为89.92%。

3)从反射角度分析,传输线在高频信号下的谐振点跟长度有关,两线的间距影响谐振强度。

4)过孔在传输线上表现为阻抗不连续的断点,经由过孔的信号会发生反射,造成过孔阻抗不匹配问题,为了提高信号完整性应尽量减少过孔的使用或者尽可能降低阻抗误差。